晚熟的大学生

今天的大学生,要比从前晚熟。因为成长中一直忙于准备竞争激烈的高考,他们的社交、情绪应对能力、生活自理能力准备不足。本科教育的任务是帮助年轻人认识自我,探索自我的生活目标,毕业时成为一个成熟的人。现在,本科教育和大学老师们要面对的是这样的新情况。

(插图:老牛)

(插图:老牛)没有生活自理能力

因为“大学如何帮助大学生成人”的选题,我最近去旁听了一个由很多大学的老师参加的研讨会。我本以为内容会偏向教育学、社会学甚至心理学,没想到第一个发言的是一位来自中国顶尖高校的教授,他讲的苦恼是如何强化他负责的学生们的宿舍卫生问题。他说,这是一个特别大的问题,学院里开了几次办公会也没解决得特别好。他学院的一个学生因为宿舍里太乱了,室友只能出去租房住。他无奈地说:“宿舍卫生搞不好,又不能把学生撵出去。”这位教授研究的领域非常理性和抽象,思考的都是人类存在与经验的基本问题。他的学术水平很高,涉猎的广博和智力超群连我这个同学术界毫无关联的人都知晓。这样一位学者可能在思考高深艰涩的人类文明时都没有皱起的眉头,却用在了这么具体而琐碎的事情上,着实让我吃了一惊。

“讲究卫生”“自己的事情自己做”是《小学生守则》的内容,我没想到在讨论大学教育的场合里,它能对教授产生这么大的困扰。我拿“宿舍卫生”去问不同的大学老师们时,才知道,这已经是个大学里常见的现象。李红(化名)是“80后”,在北京一所大学里当老师,新生入校,她所在的学院会给每个宿舍发一套清洁打扫的工具。她上大学的时候,已经进入了第一代独生子女上大学的时代,即便如此,宿舍卫生根本就不是问题,更不需要老师介入。李红说:“我们那时候,大家都没什么钱,东西不多。分完宿舍之后,大家很自然就准备了打扫工具,然后值日。”

现在,学生本来东西就多,因为扩招,四人间的宿舍改成六人间,学生的人均空间变得更小。宿舍卫生和秩序就成了问题。李红要问学生:“宿舍是不是你家呢?”学生们回答:“宿舍不是我家。”她就顺势说:“对,宿舍不是你家。宿舍是公共区域,大家要注意宿舍生活的底线。收纳好自己的东西,保持宿舍干净整洁,不要影响别人。”在从前,这种对话实在不像跟一个成年人的沟通,但现在,老师得用这种方法引导学生们理解,保持宿舍整洁干净是一项大学里的公序良俗。

生活自理能力,是一个人跟现实建立的最简单的联系。李红有孩子,她总是对比观察自己孩子的成长环境去理解她的学生,把人的成长连成线。她说:“现在的大学生缺乏生活经验,他们本来就跟真实社会没有那么强的联结。劳动比如说刷了一个碗,就有干净的碗吃饭,这是非常及时的反馈。这代学生从小到大,这方面的实践都不多。”

缺乏生活经验,就活得抽象。清华大学甘阳教授,是改革开放以来中国思想学术界最有影响力的人物之一,他十几年前回到内地,在中山大学创办博雅学院开始,就送他的学生们去农村劳动,一直到他到清华大学任教,都在坚持做。他跟学生们强调,去农村不是去支教、不是去搞社会调查,就是去体验体力劳动。衡量学生们成果的标准就是饭量增加没有,睡觉香不香。学生们不愿意去,他就说:“你们成天好像很有社会担当,很有社会正义感,你们猪都没见过,关心农村个啥。”

甘阳做这件事,是忧虑这代大学生没有生活。他说:“学生们的智商是毫无问题的。他们学不需要人生经验的课程最简单。我在香港上课的时候就发现了这个问题。香港的小孩抽象思维能力很强,但讲一些大的文化背景的东西,他们就很难进入。因为这是他们缺乏的。”内地这代大学生有类似的特征。甘阳说:“现在的小孩从小到大没有生活,他们都不能够上操场玩。虽说是担心他们的安全,但客观上剥夺了一个人的完整性。他们没有被当作一个完整的人在培养,而是专业学习户。”甘阳和相熟的老师会讨论学生们如何摆脱内卷。他说:“原先最卷的是韩国,但最近有老师发现,韩国绝大多数学生是要打工的。打工成为他们解脱内卷的帮助方。我们现在一流的大学里,学生们不用打工。”

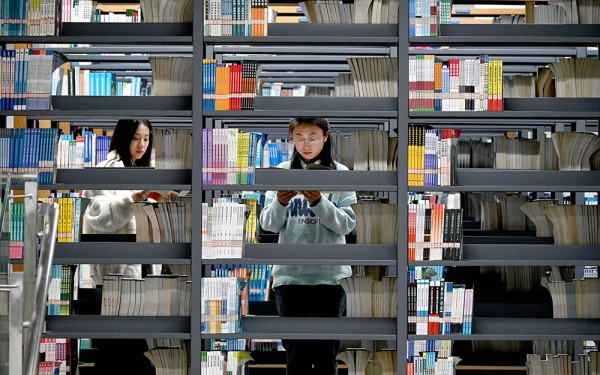

2023年12月,一名学生在河北工程大学备战考研

2023年12月,一名学生在河北工程大学备战考研说话不看人的眼睛

李红读过我们很多对人力资源专家的采访,因为这件事,她找我聊起她观察到的学生现状。她觉得专家们对大学生情商、人际沟通等能力要求太高了。大一刚入学,她对学生们的要求是“见到老师要打招呼,跟人说话要直视对方的眼睛”。经过疫情,李红说:“你看很多学生戴着口罩,他们不是防护疾病,是为了挡住脸,避免跟人打招呼。”李红属于特别细心和负责任的老师,虽然现在网上很流行自称“社恐”,好像是个很幽默的事情,她对待这个现象却很严肃。她说:“经过了三年的疫情,学生回到真实的教室里,他们变得很安静。课堂上几乎没人问问题,他们互相之间也不进行讨论。”老师们私下也会聊起这件事,觉得事态严重,他们面对这样一代新生,压力也很大。

清华大学甘阳教授,这十几年他一直大力提倡对本科生开展博雅教育(于楚众 摄)

清华大学甘阳教授,这十几年他一直大力提倡对本科生开展博雅教育(于楚众 摄)即便住在同一个宿舍里,学生也互相回避。甘阳教授时常跟学生们谈心。他说:“这代学生是原子化的存在。同宿舍的人有什么事情不是当面说一句就好了吗,他们发微信。他们交朋友非常难。我了解到同宿舍的学生能够一个学期从来没有一起吃过饭,我非常吃惊。后来我特别提倡,这种事我不能说是要求,同宿舍的同学一起吃饭。我认为同宿舍同学上下课时间是一样的,不需要找专门时间一起吃饭,不在一起吃饭是很奇怪的事情。”

可能有些人觉得性格内向或者外向都是人的性格,没什么大不了。但真正走上社会,很少有职业可以不与人沟通。已经有学校和老师着手面对这个问题了。孙燕姿的前经纪人季声珊在过去的一年里,飞到北京若干次,给中国传媒大学文化产业管理学院的学生们授课。穿插在专业知识之间的,是她训练学生们的表达能力。传媒大学一直以贴近行业为特色,几十年来给传媒影视、公关广告行业输送了大量的人才,老师们非常清楚,如果学生不能看着对方的眼睛说话,首先就吃不了经纪人这碗饭。

最开始,有些学生不看季声珊的眼睛。季声珊很温柔地赞美他们的表现。季声珊很擅长安抚人的紧张,和鼓励别人。她说:“艺人面对压力的时候,他比你还紧张。你还不赞美他,还在吓他,不可能。所以,人与人沟通的时候,发现别人的优点,真诚地赞美别人很重要。”面对害羞的学生,季声珊说:“我讲话时一定要看着对方的眼睛。我的眼睛里绝对没有任何恶意,没有任何一点点觉得你讲得不好。我的眼神散发出来的是真诚,你讲得不好,我该怎么帮助你。”

她讲课时的言谈举止和内容设计是有意地示范给学生看,跟人讲话和听人讲话时,怎么样是比较好的方式。她也会在课程里点出这些意图。她说:“我开玩笑地说,沟通最重要的是用人家喜欢听的话增加对你的好感,用人家听得懂的话去讲,人家才真正会认同。这个过程需要你不断去实践,没有奇迹,只有积累。不可能一见面人家就喜欢你,一定是每一次看到你都喜欢,然后积累起来。”

现在的大学同学关系普遍比以前冷漠。即便住在同一个宿舍里,有些学生也互相回避

现在的大学同学关系普遍比以前冷漠。即便住在同一个宿舍里,有些学生也互相回避难以自己作决定

现在的大学生也不像成年人一样自己作决定和承担责任。他们20多岁了,冲在前面探索他们人生的却是家长。李红说:“我们有一个学生,他有个事情要跟学校沟通。他父母给老师打电话讲这件事,并且告诉老师,孩子学习忙,不要去打扰孩子,浪费他的时间。老师有什么反馈,直接跟父母商讨。”

家长对学生放手的时间越来越晚。从前读大学就是离巢起飞的开始,现在有些大学家长也像小学入学一样建家长群,保研、考公、谈恋爱、就业全都在家长的干预之下。北京大学教育学院副教授林小英说:“我遇到有些学生推不动,到他毕业之后我才知道原因。他背后有一对非常硬气的家长。家长的维度在过去这些年很明显凸显出来。以前我跟学生打交道,安安心心跟他讨论就行。我面对的是一个独立的人。现在我面对一个学生,很难说他是不是独立的人了。”她已经遇到过好几次,高三报志愿的时候,家长就来拜托她,帮着看看报考什么样的学校和专业,保研比较容易。她说:“学生有时候会跟我讲心里话,我觉得他们心里好苦。有些强大的家长就跟如来佛似的,孩子始终逃不出他的手掌心。”

即便孩子考上全中国最好的大学,家长也不放心。甘阳教授也要面对家长拉群的现象。甘阳说:“开学典礼上,家长问了我一个问题,对家长有什么建议。我说,你们管得越少越好。你们应该相信清华大学。”家长自己拉了一个群。“中学生拉家长群能理解,大学生也要拉家长群,打听保研的事情。我真是火冒三丈。学生本来挺单纯的,反而是家长容易干扰到学生安心学习。社会变化那么快,有些事考虑得太早了。”甘阳说。

大学生家长拉群的现象普遍到连一些大学管理者都模糊了“成人的界限”。厦门大学教授、博士生导师徐岚说:“我作为一个高等教育研究者,会有机会跟大学里班主任、辅导员、行政管理人员等不同角色的教师讨论大学生的成长。有的班主任、辅导员就提出来,要不要建立一个班级的学生家长群。还有负责研究生阶段的老师提出来,要不要研究一下研究生培养过程中如何进行家校协同。他们认为,学生离家比较远,家长群有助于家长了解学生在校的情况。但我从学者角度,不赞同。18岁之后,人就要练习自己决定的能力了,自主意识的觉醒程度是社会化一个十分关键的标准。但我们的大学总体上管得过多,做学生工作的老师特别累。

2022年8月30日,美国明尼苏达大学一年级新生搬进学校宿舍

2022年8月30日,美国明尼苏达大学一年级新生搬进学校宿舍 中国家长送孩子上大学

中国家长送孩子上大学

“不开心”

甘阳教授开始关注当代大学生的处境,是来自于他在2005年跟清华大学学生的谈话。“我在清华大学教了两个月的课,有个同学通过助教老师来跟我约,说是特别想和我聊一聊。我一开始没太关注,因为我讲课讲莎士比亚,这个学生给我的印象是英文和中文都非常好。但是,一跟学生聊起来,我真是非常吃惊,她就是说unhappy!”甘阳说。她不高兴的状态,外人是看不出来的,这个学生非常优秀,已经保研了,前途一片光明。“一直到我正式到清华大学来当老师,我还经常跟学生们说,你们都考上清华北大了,你们还不开心,人家怎么活。”甘阳说。

这个学生不高兴的原因是她根本不喜欢这个专业,清华大学的工科要想成绩好,是要付出很多精力的。甘阳说:“你要为不喜欢的东西花出那么多精神。那么,这个学生一定是高度unhappy。我那个时候,都找不出一个词语来形容她。后来,我不好说这种现象多么普遍,但它不是个别现象。”

更令人担忧的是,学生的苦恼没地方说。甘阳说:“她和我聊了两个多小时,和我哭。她来找我聊,我猜想因为我是外人,上的也不是她的专业课,可以和我说说心里话。她不喜欢这个专业,肯定不能和自己的老师讲,好像是对老师不尊重。他们跟家长说不喜欢这个专业,家长又能找到什么解决办法呢,或者有些学生根本就不想让家长知道这种事。”甘阳觉察到,学生们真正的兴趣,跟他们的专业好像有某种张力和不协调的地方。“这个时候,我感觉我们大学出了非常大的问题。我就比较关心本科教育的事情了。”甘阳说。

过了这么多年,学生们不高兴的现象并没有缓解,也不限于清华和北大。李杰(化名)是西部一所大学里的学院院长,他在我参加的那场论坛上说:“这代学生智商很高,技能也很好,但是越优秀越不快乐。他们整体脸上就是苦大仇深的样子。我作为一个‘80后’,跟他们相比,我的大学时代简直是黄金时代。我可以做我感兴趣的事情,读我想读的书,参加各种文艺活动。现在学校的条件更好了,我们却像在培养掌握了很好技能的人工智能。这些学生没有生活,没有共同体,没有共鸣。没有这些东西,他们是快乐不起来的。”

(插图:老牛)

(插图:老牛)“直升机育儿”导致生存体验萎缩

大学生的这些变化,跟读大学前十几年的养育相关。林小英说:“我教过从本科生到博士生,也跟中小学老师进行交流。我有一种感觉,如果学生在未成年的时候,家长和老师只告诉他们一门心思高考,其他方面不去注重的话,一路走来所积攒的这些问题,在他们受教育的最后这个阶段,会集中地、打包式地呈现在我们大学老师面前。”林小英呼吁家长和老师要给学生自由闲暇的空间。“每一个人的脑袋就像宇宙一样浩瀚,这时候相对退守一下,让他们获得自由空间,他可能生长出很多你原先设想不到的能力。可现在,孩子小的时候,家长根本不敢放手,怕磕了、怕碰了、怕丢了、怕疯了。现在流行讲不要输在起跑线上,于是,家长必须给孩子设计出一个一个的步骤。”林小英说。

“直升机父母”的现象,现在受到的批评其实不少。家长们会觉得非常委屈。“放手”是需要胆量和勇气的。《娇惯的心灵:钢铁是怎么没有炼成的》是一本分析美国教育症和青少年脆弱心态根源的书。它在中国教育界和知识界引起了关注,因为这里面描述的现象似曾相识,读起来很受启发。书中分析:父母可能也想少些盘旋,给孩子更多的自由,但压力会从四面八方涌来,其他的父母、学校等,驱使父母做越来越多的保护。“为人父母者,要优先做最坏结果的思考。”

可怜天下父母心。因为担心安全问题,孩子们越来越少能在无人监管的时光里自由玩耍。因为担心学业竞争,孩子们的时间被各种培训班排得满满的。这样做的结果,就是孩子在应该发育生存技能的阶段,丧失了机会。《娇惯的心灵》里引用了发育生物学里一个基础概念,就是“经验期待型发育”。它的意思是说人的基因中遗传了一份初稿,然后通过实践那些将给大脑提供正确反馈的行为,使其最大限度地优化自身,最终使人在所处环境中获得成功。比如人的语言能力,是基因推动大脑中语言结构的发育,但孩子必须要真正接触并操练一种语言,才能完成这个过程。小孩子如果一直没机会进行此类语言互动,等他到了青春期时,也无法完全掌握一门语言,甚至学不会正常说话,因为他错过了语言学习的“关键阶段”。

人的体格技能、社交技能遵循的也是这样的逻辑。如果“除了学习,什么都不要做”,孩子本来应该在玩耍中学习到如何规避风险、如何面对冲突、如何结盟、如何处理背叛、如何面对竞争和孤立排斥等,未来进入成年人的世界后时常要面对的一切,就没有机会去预演。塔勒布在畅销书《反脆弱》里也提到了父母过度育儿的副作用,为我们的孩子罩上保护之盾,我们这么做,反而会在无意间阻碍他们的成长,剥夺他们所必需的人生经验。

养育的专业化也是孩子的时间被填满的一个原因。林小英说:“我有时候想猫啊狗啊都知道怎么舐犊情深,人类为什么连怎么去抚触幼崽都需要浓墨重彩地,找专业的人来教呢?”在市场化和它背后资本的加持下,教育的垂直细分领域越来越多。林小英说:“本来小孩子,你放手他就会在地上爬,会走了以后他就会找小伙伴玩,他们会抢玩具,会打闹,形成他们自己的秩序。这些不太用大人教。我信奉哈耶克讲的一句话,秩序是人之互动而非人之设计的产物。现在一个人的养育被分割成很多部分,谁负责教喂奶,谁负责教发展小动作,谁负责教爬坐、运动。到了进入学校之后,教学又彻底地交给现代公立学校教育体系当中的专业教育工作者。教育里什么都要专业化是一种病。直觉、经验和传承被驱逐了,其实一些教育的常识往往就在这里面。”

林小英多次写文章呼吁大家重视“必要的无知”。她说:“我们得找回本能和直觉,承认自己的无知,守护自己的无知。让孩子有机会在没有大人指导,没有学习负担的情况下纯玩。否则,一个孩子24小时里完整地划分为8小时休息和16小时学习。16小时学习时间又被划分为8小时在校时间和8小时上学放学路上,学习辅导、做作业的时间,全部排满。我们没有把孩子当作人看,孩子就是个机器。这也应和了现在流行的一个词——工具人。他的价值主要为了填满一个个格子,或者完成任务的工具。工具人的眼里只有任务,没有完整的人,他基本的生存体验是萎缩的。”

高考操练影响了心智和行为

高考实际上不单纯是一场答题比赛,它是一项长达12年甚至更长时间的身心操练。北京大学教育学院教授刘云杉曾经对21世纪以来“新课标”为起点的基础教育改革进行研究,检讨推行素质教育过程中对学生心智和行为的影响。她说:“素质教育中有一个非常重要的能力是元认知能力。它指的是要对着一个标准来不断评价自己的学习能力。”刘云杉用农夫和猎手两个意象来解释培养元认知能力的过程中对学生的改变。她说:“过去的学习像农夫耕地。农夫对土地是有信任的,只要付出勤劳和汗水,总会有果实。现在讲的元认知能力,背后是训练猎手。猎手就是要不断地看猎物。猎手在捕猎过程中要对猎物敏感,对环境风险敏感。它训练的不是信任,而是警觉。捕猎的动作也不需要耐心,只要足够敏感、快速就可以。捕猎的动作其实对猎物也没有欲望,猎物拿到之后就没有意义了,要去盯着下一个猎物。”

北京大学教育学院教授刘云杉(于楚众 摄)

北京大学教育学院教授刘云杉(于楚众 摄)知识本来是拓展一个学生的心灵世界,让他在学习过程中建立对这个世界的信任。刘云杉说:“元认知的学习比较麻烦的是,它训练的是警觉,是捕猎的能力。学生说学会选择,选择看起来很重要,但它的最高境界是选而不择。因为一旦选择完成了,就意味着不再选择了。它一直在实践选择的状态,保证灵活性,在这个训练过程中,知识是空的。我觉得这是一个很核心的问题。”

元认知的训练可以从现在很多大学生的行为中看到痕迹。刘云杉说:“我们那代人像农夫,有一个深耕的东西,这是需要情感的,而且我也认同我在做的事。现在很容易碰到各种指标特别好看的学生,然后你让他给你讲一讲他读的书,他对哪个问题放不下。他常一脸茫然,能对自己专业里一个问题特别放不下的学生,越来越少了。你会看到他什么都能适应,或者他感觉自己什么都能适应,但最大问题是什么都进不去,都是站在外面评估。同时,在快速地、不断捕捉的状态下,人是非常焦虑的。这就出现了一个吊诡,不承诺意味着保持流动的自由,但另一方面,年轻人又都想上岸。上岸就是回到体制内。他不觉得体制内是铁笼,反倒是流动性的东西是不可承受的。”

学习的评价标准也对学生产生影响。选拔考试实际上评价的不是掌握知识本身,而是学生在同辈群体中的相对位置。刘云杉说:“它把学习变成了一个战斗任务,学生不断要研究自己在群体当中的位置。学生不仅要研究老师,还要研究同学。现在常说学生看绩点,非常地功利,但你再去看他整个小学和中学时代都是这样过来的。他从一开始就把学习评价当作了学习本身。学习评价一个最基本的内容就是,你要对着那个目标不断反思自己的差距,调整自己的学习策略。猎手就是这么被训练出来的。”

适应猎手训练的学生,可能看起来非常成功,但有隐秘的麻烦。首先是情感。刘云杉说:“他如果高度适应这种短期的、快速的行为,他还有没有能力缔造一个较为稳定的长期关系,他还需要不需要长期关系相对应的温暖的、忠诚的东西。或者说,他一直是理性的、算计的、冷的。他就是在四处迁移,自我是封闭的,甚至情感很可能是枯竭的。因为一旦选择就意味着有舍弃,所以他不会定下来。你看现在很多年轻人恋爱会成问题,他们不是交往,而是在交易。恋爱背后是你要把自己交出去,缔造有承诺的关系,这对现在很多年轻人来讲是困难的。我觉得这是一个非常大的问题。”

专家对心智和行为改变的担忧里,其中一项是情感匮乏。刘云杉说:“本来教育生活里面非常重要的内容是公共生活,就是说,我们熟悉,然后能同情共感。我们是一种共鸣关系。但如果他感到同学之间是竞争关系之后,教育生活慢慢就变成一种非常个人的生活。我和你之间可以交流,但戴着面具。比如吴谢宇,在同伴面前,他可以谈除了自己的一切,但内心的爱、恐惧等深层次的东西是不谈的。不谈可能因为他的心本来就是沙漠化的,也可能他把心里话在脑袋里去演绎,通过文字写出来。这个书写不是真正的表达,而是表现。他用一套逻辑把这个事情重新演绎了,甚至他在演一个角色。”

共享情感是很重要的一件事。刘云杉说:“人的情绪就像乐器,如果没有一个很好的调拨,它就可能会错乱。今天各种各样的心理问题、情绪问题变多,我觉得跟情感匮乏是有关系的。”因为城市化和生活节奏加快,学生们在大环境里情感羁绊就越来越少。刘云杉说:“改变命运就意味着离开,家乡不再是温暖所在,而是要逃离的地方。到了大城市里,父母都是各忙各的,亲子之间能不能共享情感,也不一定。”

到了学校里,交到真诚的朋友是生命里一件重要的事情。社会学教授丹尼尔·尚布利斯在著作《大学如何运作》一书中写道:“首先他们得进入大学的社交世界,主要是通过交朋友。这一点没做好,其他事情也没多大意义了。”现在这件大学里重要且珍贵的事情,却被互相视为对手的竞争关系给阻碍了。共同的兴趣或者切近的空间距离,是友谊的要素。原本最容易建立友谊的场合是同一宿舍,现在的情况却发生了变化。刘云杉因为做教育研究,时常要跟学生打交道。她说:“到了周末,北京学生就回家了。家在外地经济条件好一点的,有学生告诉我,他去找个酒店住放松一下。因为他们住在宿舍里,每个人都戴着面具,好像在表演。面具戴久了是一种压抑,他周末就要到酒店里把这个壳丢掉,做回自己。家在外地没有经济条件的学生,可以去爬山,可以去city walk,反正出去走一走,然后当一个旁观者。旁观者就跟风景有一定的距离,在这个距离当中,把面具摘掉。”

2022年6月9日,北京一所高中,家长们在等待参加高考的考生

2022年6月9日,北京一所高中,家长们在等待参加高考的考生大学面临的新情况

大学是大学生们走上社会前的最后一站。哈佛学院前院长哈瑞·刘易斯在《失去灵魂的卓越:哈佛是如何忘记教育宗旨的》一书中认为,本科教育的任务是:“帮助十几岁的人成长为二十几岁的人,让他们了解自我,探索自己生活的远大目标,毕业时成为一个更为成熟的人”。

老师们之所以如此忧虑,也觉得压力倍增,是因为他们面对的学生变了。理论上讲,上大学之前,学生需要在成熟度上有一定的准备。心理学博士B.珍妮特·希布斯和医学博士安东尼·罗斯坦在《高压年代:如何帮助孩子在大学渡过难关、顺利成人》里把这种成熟度统称为非认知能力,包括比如说“生活自理能力”“社交技巧”“自我觉察能力”“调节自身情绪和行为的能力”等。“社交技巧”,能够让学生交到朋友和处理社交矛盾。“自我觉察能力”是让学生能够辨别自己和他人的情绪,学会同情和宽容别人。“调节自身的情绪和行为能力”,能让学生三思而行,避免做事冲动。学生还应该形成相对稳定的自我价值体系,起码意识到成功和成绩并不等同于自我价值。

这个年龄该有的成熟度,能够让年轻人沉着应对生活中的失望和失败,必要时有足够韧性为自己寻求帮助。因为,大学可不是“鸡娃副作用疗愈基地”,大学生活从一开始就充满挑战。《高压年代:如何帮助孩子在大学渡过难关,顺利成人》写道:“在大学这个大熔炉里,很多压力诱发的情绪问题初现端倪。大学压力源与出现精神健康问题,这两个现象形成一个互相喂养的闭环,使得两边的压力都越来越大。”两位作者发现美国大学校园里心理健康问题频发,他们分析:“大多数的精神障碍在14岁到26岁之间发病,因为这个阶段可能是人生中最为动荡不安的阶段。另外大学里的学业和社交要求很容易放大情绪和学习上的问题。”

中国的大学生面临类似的处境。他们首先要面对的就是更加激烈的竞争。最突出的例子是清华大学和北京大学,全国高考成绩最好的学生云集在这两所学校里。甘阳说:“第一学期前八周,有一个微积分考试。能考进清华北大,当然从小到大都是尖子生,往往这样的学生心理容易非常脆弱的。在考试中,他们可能会面对比其他人考得差的情况,因为不同省份,高考的差别很大。他们心理上就受不了。”甘阳甚至觉得高考状元不必集中在清华大学和北京大学。“打个比方,陕西或者青海的状元,进入西安交大、西北大学,他们可能会发展得很好。因为他们的自信心很容易建立起来。我在大学里教过的状元多得不得了,我是看着一些状元们一个学期不到就崩溃了。清华北大里厉害的人太多了。学习最重要的就是自信心。有了自信心,多大的困难都能克服,多难的课题都能有勇气面对。

他们也非常孤独。刘云杉在研究中观察到的情感匮乏问题,到了大学阶段没有解决。甘阳说:“他们从高中时代就经历激烈竞争,同学之间都是竞争关系。我们新雅学院同一个宿舍的学生来自不同院系,相对能缓解一下竞争。如果同一个宿舍都是一个院系的,房间里都是竞争关系。”

养育方式和高考深刻影响了青少年的成长。刘云杉说:“学生像生活在一个棱状的玻璃罩里,这个密闭空间有不同的切面,每个切面在强光下面不断交错闪烁。你想一个人封闭在这样的空间里,被注视着,他的心理空间常是窒息且混乱的。”

大学现在的新情况就是,“鸡娃”长大的大学生们没有足够的成熟度就涌了进来。从前大学教授不用操心学生的生活自理能力,现在那位为了宿舍卫生皱眉头的教授困惑又忧虑,他说:“坦率讲,18岁本来是成人了,但没人敢用成年人(的标准)来看待他们。他们就是孩子,所以,出了事家长一定找到学校。问题是22岁,他们从学校出去是不是成年人?我们这些孩子人情世故不懂,和同学相处不懂,基本生活不能料理。”

理想的情况是,大学让学生们在这四年里补齐过去的短板,成为一个成熟的成年人走向社会。但现在,这种支持是不足的。林小英说:“我接触的那些本科生,没有觉得自己被谁管,特别是再遇到学业适应的问题,比如选课。他们真的挺无助的。”

大学为什么没有迅速适应这种新情况,帮助学生们解决困境呢?

网址:晚熟的大学生 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/15025

相关内容

观念史视野里的晚明文人生活美学“早蜜晚水”生活更科学

大学生的环境适应与心理健康(三)如何快速适应新的大学生活

《大学女生心理健康教育》(47页)

龙与家园生活技能熟练度怎么获取

生活技能转了,熟练度变0了!!! NGA玩家社区

天龙八部修改各种生活技能熟练度

给大学新生的19个省钱妙招

夏至养生:多吃“苦”少食冰 晚睡早起“轻”运动

晚间保养四部曲 轻松护肤有妙招