观点I上海“15分钟生活圈”建设经验研究

打造“15分钟生活圈”,即在15分钟步行可达范围内,配备日常生活所需的基本服务功能与公共活动空间,大到社保、医疗、文化、体育,小到买菜、吃饭、理发、缴费,都可以高效便捷地实现。上海2035总体规划在全国率先提出打造“15分钟生活圈”,旨在通过完善基本生活单元模式来体现新时期城市生活方式、规划实施、社区管理的转型,本文主要从15分钟生活圈定义、上海的建设经验等方面进行总结分析,为慈溪15分钟生活圈建设提供经验借鉴。

15分钟生活圈定义

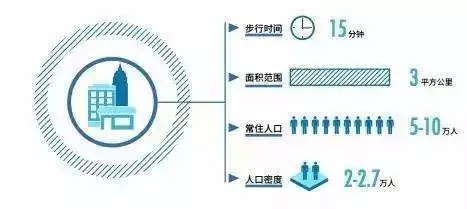

15分钟生活圈是以步行15分钟作为社区生活的空间尺度,围绕社区居民日常衣、食、住、行进行规划布局。

通过合理、合规布局教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、市政公用、行政管理等基础设施,实现城市的合理均衡发展,营造低碳、健康的生活方式和便利、共享的空间品质。生活圈规划布局一般以层次明晰、使用便捷为原则,通过道路进行串联,并在内部构建安全连续的慢行网络。

15分钟生活圈一般以人口密度、服务半径、区块面积等要素为依据,进行多层次体系布局。15分钟生活圈布局规划以社区现状、居民实际需求等为基础依据,在建设评估时以设施人均水平、服务半径作为具体衡量标准。如上海在规划导则中提出,将15分钟生活圈范围设在3平方公里左右,常住人口约5-10万人,建议人口密度在1-3万人/平方公里之间,构建5分钟—10分钟—15分钟的设施圈层布局;济南在《15分钟社区生活圈专项规划研究》中提出,构建“街道—邻里”两级生活圈体系,街道生活圈集中布置规模敏感的服务设施,在10-15分钟步行范围内覆盖5-10万人服务规模,邻里生活圈则集中布置距离敏感的服务设施,主要满足老人、儿童5分钟步行范围内高频的使用需求。

创新举措

为更好的应对新时期城市转型发展、创新发展、更新发展的新挑战,上海于2016年8月颁布出台了《上海市15分钟社区生活圈规划导则(试行)》,重点聚焦上海城市建设品质最突出短板,针对居住、出行、就业、服务等方面提出了相应创新举措。

01

居住

在住宅类型和住宅布局两个方面进行优化,并结合上海人口老龄化的现状、创新城市亟需吸引人才等目标,提出了相应的建设意见。一是在住宅类型上,重点增加中小套型住房,形成合理的住房套型结构;针对不同人群需求提供差异化的公共租赁房;增加开发商自持的租赁房比重,保证租房市场的稳定性。二是在住宅布局上,以“大分散、小集中”为原则,在一般社区内点状嵌入布局保障性住房,促进社会融合;倡导将独幢的老年公寓零散地分布在一般社区中,方便家庭成员的相互照顾。三是注重细节化考虑,综合老年人对原有住宅的感情因素,并考虑到现代化生活设施的便利化需求,对老旧住房进行宜居性和适老性改造。

02

就业

在就业方面,提供更多的就近就业机会,鼓励社区周边布局一定比例的就业用地,在轨道、公交站点或公共活动中心周围集中安排就业空间,使得工作空间和生活空间在小范围集聚,更加便民。在创业方面,倡导发展嵌入式创新空间,依托大学院校和研究机构,在临近地区提供科技创新空间,对闲置的旧厂房进行改造后租给初创企业,解决社区内小微企业普遍面临的办公用房租金贵的问题。

03

出行

一是在道路布局上,鼓励形成高密度的社区支路网络和宜人尺度的路口间距,路口间距宜为100-200米。二是在方便绿色出行上,提出在轨道交通站点300米范围内使慢行网络进一步加密,且路口间距不超过120米。三是在公共设施集合程度上,鼓励设置通往或朝向有趣公共景观节点的慢行道。四是在照顾弱势群体上,依托步行网络设计无障碍通道。五是在疏解小区机动车停放矛盾上,完善共享停车机制,探索错峰停车方式。

04

服务

经过前期深入调研,上海依据居民对社区依赖度随年龄增长呈上扬微笑曲线、居民对设施关联度需求随年龄增长呈倒微笑曲线以及互联网影响下服务设施需求类型转变三大特征提出公共服务设施建设思路,旨在打造公共设施舒适可达、设施使用灵活丰富、道路格局开放连通的社区生活圈。一是突出共享性。鼓励各类设施进行合理的综合设置,充分整合可共享的功能空间,形成高效灵活的使用机制,鼓励各类学校的图书馆、体育馆、各类训练中心,在确保校园安全的情况下,积极创造条件分时段向公众开放体育、文化设施,如在全国首次运营“共享篮球场”。二是创新社区治理模式。上海杨浦区首创“社区规划师制度”,与专业力量合作以提高社区公共空间建设水平。上海还引进新加坡“社区睦邻中心”的模式,满足居民多元需求,激发社区自治活力,缓解社区公共服务不足的矛盾,睦邻中心制度曾入选国家民政部评选的“2014年度中国社区治理十大创新成果”。

经验借鉴

作为国内较早明确提出“15 分钟社区生活圈”概念的城市,上海在关注社区生活圈各类空间要素和注重以社区治理的方式推进生活圈规划建设等方面,构建了完善的工作思路和执行框架,主要有以下三点值得借鉴:

充分调研存量社区现状,差异化区分新设社区和存量社区的建设标准。新设社区和存量社区在人口密度、生活圈半径和面积等方面均存在一定差异,需结合划分原则和实际情况进行差异化设计。上海出台的规划导则充分考虑了上海老小区道路狭窄、基础功能单一等问题,并针对性地进行规划要求设计,对存量社区要求以“循序渐进、因地制宜、分类施策”为原则,结合实际需求、改造可行性等因素确定社区更新的目标和任务。此外,老校区相较于新设社区存在拓展空间不足等问题,规划导则就提出充分利用建筑物转角、小区绿化多余场地、城市拆违后剩下的空地来设置公共设施。

在公共设施布局选址上,以弱势群体和公益活动的服务半径优先原则。上海在15分钟生活圈规划导则倡导优先考虑社区使用频率较高的老年人和儿童的需求,倡导设施布局的老幼人群优先、服务半径优先、区位选址优先的“三个优先”原则。同时,根据不同年龄段社区居民对设施使用的集聚性需求,邻近、集中设置关联度大的设施,分别形成以儿童、老人以及上班族为核心使用人群的高关联度设施圈,提高居民的出行效率。

构建多元主体共同治理的执行体系,高效推动规划落地。上海对参与15分钟社区生活圈建设的各类主体的职能及任务进行了明确,倡导由各级政府承担组织统筹和资金落实、社区居民负责出谋划策和参与决策、规划师负责协调与技术落实、社会组织协助政府统筹协调、其他相关主体积极介入提升规划建设薄弱环节。

网址:观点I上海“15分钟生活圈”建设经验研究 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/15049

相关内容

上海创设30分钟体育生活圈满足多元需求《社区生活圈规划技术指南》7月1日起正式实施 推动打造“15分钟社区生活圈”

打造“15分钟社区生活圈”

名雕装饰设计专访:观察生活处处是设计灵感 真诚沟通满足客户需求

实际生活经验与思想的路标——评张祥龙的儒学研究

关于省钱的5点建议,学会省钱,是一件好事

未来城市生活指南——元时代背景下15分钟生活圈更新探索

“15分钟健身圈”涌现 中国人更爱运动了

健身的地方变多了!15分钟社区体育生活圈越来越好丨去一线 到现场

十个家居小创意让生活更美好 每天给自己一点新鲜