微信公众号“古籍”(id:weiguji)授权刊载

离开济南已经七年了,除了母校和旧友,济南这座城市似乎也没有特别的对象让我怀念。老舍走了,老火车站拆了,“清泉石上流”不见了,今天的大明湖也无法让人与“四面荷花三面柳”的诗句联系起来,趵突泉?济南人是不怎么去的,总不能老去千佛山吧?黄河风景线听说还在规划中,济南这座城市丢掉了很多自己的文化特色,作为省会城市济南却日渐式微,就像某篇著名博文说的那样,济南是座“钝感之城”。济南这座我生活过三年的城市,到底留给了我什么深刻的印象呢?因为如果没有一个“寄托”,似乎很让人觉得悲哀,也很对不起自己的三年。

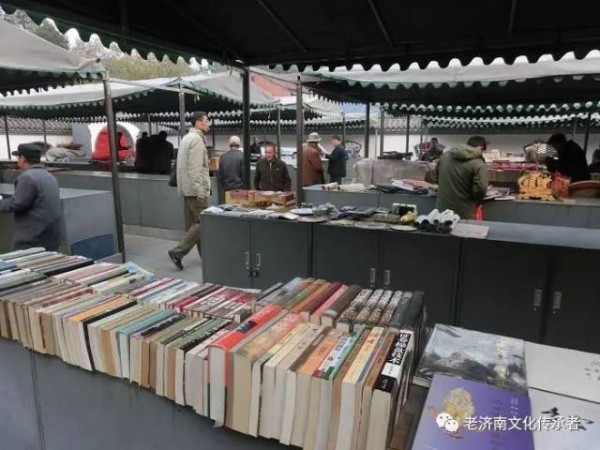

最近总是想起济南的中山公园。中国的许多城市都有中山公园,济南的也没啥特别,但因为“文化市场”——相当于假日型的旧书交易市场,我经常去逛。这里卖书的店主和摊贩据说大多是下岗职工,当然也有不少真“懂文化”的。到了周末几十家店铺、露天摆摊的、骑三轮儿的、摆地摊的赶一起开业,喜欢淘旧书的人们一大早就穿梭其中,很有一番气氛。

展开剩余76%

很多有心的店主往往在孔夫子旧书网开店,卖古籍、线装书的不多,三四家的样子,摆的书多是清末民国的本子——真正的好东西都放在家里,有心的买家是要到家里才能拿到好书的。所以公园的实体店摆放的大多是三四流的货色,收藏家不会来,来了也是要失望的。一个旧书市场每周的吞吐量不少,细心淘总还是会出现好书的,这就需要一双发现的眼睛,还有缘分。

收藏家对版本、品相要求很高,对我来说都是不用考虑的。尽量便宜,这是我首要的考虑因素。中山公园除了旧书之外,各种古旧物件很少,对这方面感兴趣的应该去英雄山文化市场。我在中山公园买到过的书大概可以这样分类:

一类是我们文科的教材以及考研用书。比如游国恩的《中国文学史》、考山大必备但又已经绝版的《文艺学新论》、童庆炳主编的《文学理论》教程。

一类是代表了某个时期的流行文化——畅销书,比如《在曼哈顿的中国女人》、《燕山夜话》、《废都》。小娇同学花五块钱买来的《废都》后来让我给巧取豪夺了。只是我放在书架就再也没翻过,恐怕我也不会再有中学时候“雪夜闭门读禁书”的刺激了。

一类是特殊历史时期的产物。比如《鲁迅的故事》,1973年版,作者“石一歌”,不知道里面改写的文章有没有余秋雨大师的手笔?书没啥可读性,里面有陈逸飞等的彩色油画插图,看来这本书当时的“硬件”还是很不错的。

一类是很意外的发现。比如七十年代的结婚证、绿色军用小背包、木的小算盘等。我发现过一份1978年高考的政治试卷,很薄的一张纸。当时是在一个铺面翻书的时候看到的,算是个意外的收获。

还有一种无法给它归类,这些书一般都不算旧书,差不多是从出版社、印刷厂直接拉来的,黄万华老师的《中国和海外20世纪汉语文学史论》就是在一个中年妇女的店里发现的,只要三块钱一本。黄老师在山大文学院是最受学生崇敬的,他的书被这样处理很让人难受。于是我赶紧买了下来。还有一本霭理士著、潘光旦翻译的“毛边书”:《性心理学》,毛边还没切好,但内文质量很好,可惜没来得及看。后来宿舍组织义卖旧书行动,这本书也贡献了。

在中山公园,不少店主其实是很好玩的。有的想象哪天能搞到一本明版的书,那样就发财了;有的心态安然,书一摆,就在店里面听听收音机;有的脾气很大,通常不让还价,有个老头拒绝还价的理由总是“我开店只是为了打发时间。”有的店主很有文化,品位不错,他们的顾客多针对的是专门的收藏者,山大的杜泽逊老师就和这里的不少人是朋友。有一家很有品位的店,名字是“某某斋”,记不起来名字了,店主给的名片也丢了,他的店是二层的小楼,店内安静迥异于外面的喧闹。里面各种藏品都有,我忘不了我是如何强迫自己说出想在那张清代的大床上躺一下的非分要求。和他聊天很好玩,他还不无炫耀地给我看著名书法家蒋维崧和他的合影。后来我还找过他一次,可惜只有女主人在了。

济南不是个大城市,没去过北京的潘家园,它应该是爱书人附庸风雅的天堂,济南中山公园应该是没法和北京比的。潘家园虽然早已没落,但有不少书和文章纪念它、讲述它的故事,在文学史上有它独特的地位。但济南的中山公园,在喜欢它的人心目当中也是有不同的故事吧,一个城市,应该有各种琐碎的故事给人念想的。

-- END --

“老济南文化传承者”受权转载,版权归原作者所有