期刊精粹

使用EBSCOhost的期刊列表快速定位专业期刊 #生活技巧# #学习技巧# #学术论文检索技巧#

戳这里查看本文精华版

【摘要】社区单元规模的界定涉及时间尺度、空间尺度和人口尺度三个要素。以往的邻里单位、居住小区和邻里中心等社区单元模式中,空间尺度和人口尺度的作用受到较多关注;与之相比,当前规划中15分钟生活圈模式更加重视15分钟的时间尺度,这使得这一模式在社区单元规划中关注重点形成了新的特征,也在空间范围界定等方面产生了新的问题。因而,有必要总结15分钟生活圈的概念、内涵和三个尺度的关系,从而探索时间尺度的意义。可以发现,随着新技术的应用,相比于现代主义城市规划中更重视人口尺度和新城市主义规划中更重视空间尺度,智慧城市发展阶段中15分钟生活圈中的时间尺度更能适应时空压缩的新特点,更加适应技术变化的新需求,从而成为社区单元规划中新的重要尺度标准,带来新的规划趋势。

1 15分钟生活圈的概念与尺度

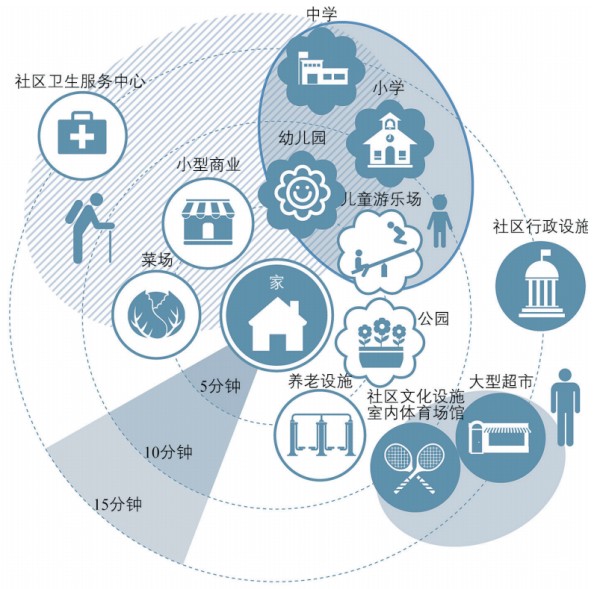

“生活圈”的概念较早被柴彦威等学者从日本引入,涉及多种尺度和类型,如15分钟生活圈、1小时生活圈、1日生活圈和1周生活圈等。近年来,“15分钟生活圈”(或称“15分钟社区生活圈”“社区生活圈”“一刻钟生活圈”等)的概念在中国兴起,愈加受到关注。这一概念最先体现在上海开展的规划创新探索中(图1),逐步影响了全国各地规划实践,并与雄安新区和浙江未来社区等智慧城市以及智慧社区的概念相结合,进一步成为最新制定的居住区规划设计标准和国土空间规划标准中的重点内容。 图1 上海的15分钟生活圈

图1 上海的15分钟生活圈

图2 雄安新区寨里组团的15分钟生活圈步行尺度其次,15分钟也指依托不同交通工具(包括自行车、电动摩托和机动车等)出行的时间尺度,如朱查松等总结日本的基本生活圈、一次生活圈和二次生活圈等,分别以幼儿和老人徒步,小学生、中学生徒步以及机动车行驶等不同对象为标准【基本生活圈以幼儿、老人徒步15~30分钟为空间界限,半径约为1km;一次生活圈以小学生徒步1小时为空间界限,半径约为4km;二次生活圈以中学生徒步1小时或骑自行车30分钟为空间界限,半径约为6~8km;三次生活圈以机动车行驶30分钟左右为空间界限,半径约为15~30km】。杜安尼和斯图特维尔在研究15分钟城市的概念时,对15分钟的步行尺度、自行车和电动车骑行尺度和小汽车尺度的关系进行了总结和研究(图3)。

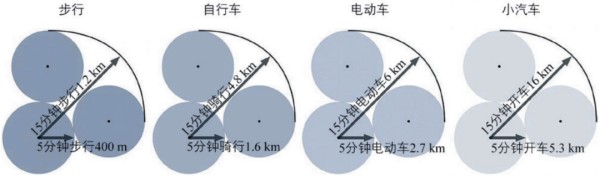

图2 雄安新区寨里组团的15分钟生活圈步行尺度其次,15分钟也指依托不同交通工具(包括自行车、电动摩托和机动车等)出行的时间尺度,如朱查松等总结日本的基本生活圈、一次生活圈和二次生活圈等,分别以幼儿和老人徒步,小学生、中学生徒步以及机动车行驶等不同对象为标准【基本生活圈以幼儿、老人徒步15~30分钟为空间界限,半径约为1km;一次生活圈以小学生徒步1小时为空间界限,半径约为4km;二次生活圈以中学生徒步1小时或骑自行车30分钟为空间界限,半径约为6~8km;三次生活圈以机动车行驶30分钟左右为空间界限,半径约为15~30km】。杜安尼和斯图特维尔在研究15分钟城市的概念时,对15分钟的步行尺度、自行车和电动车骑行尺度和小汽车尺度的关系进行了总结和研究(图3)。 图3 杜安尼和斯图特维尔对15分钟城市的研究

图3 杜安尼和斯图特维尔对15分钟城市的研究

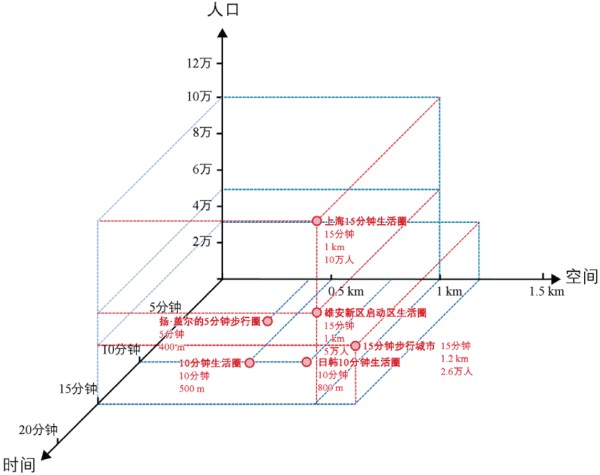

图4 日本智慧城市中的无人机和无人车快递服务2.2 指代尺度的差异对于上述三种指代对象,虽然规划的基本原则和理念在不同研究和实践中是一致的,但不同要素的差异均可能造成生活圈实际尺度的不同。15分钟时间内所对应的空间范围并不一致,从而形成空间尺度上的明显区别(图5)。首先是步行尺度的差异。15分钟生活圈在步行尺度上一般来说对应半径0.8~1km的空间,但不同实践的具体取值有一定差别。如巴黎的15分钟城市指1.2km的步行尺度(图6);美国的20分钟城市指半径1.6km的空间范围,也相当于步行15分钟,覆盖半径1.2km的范围;而澳大利亚的20分钟邻里指半径800m的空间范围(即往返20分钟,单程10分钟,全程1.6km)。总体上,15分钟的步行尺度可以覆盖半径0.8~1.2km的区间。

图4 日本智慧城市中的无人机和无人车快递服务2.2 指代尺度的差异对于上述三种指代对象,虽然规划的基本原则和理念在不同研究和实践中是一致的,但不同要素的差异均可能造成生活圈实际尺度的不同。15分钟时间内所对应的空间范围并不一致,从而形成空间尺度上的明显区别(图5)。首先是步行尺度的差异。15分钟生活圈在步行尺度上一般来说对应半径0.8~1km的空间,但不同实践的具体取值有一定差别。如巴黎的15分钟城市指1.2km的步行尺度(图6);美国的20分钟城市指半径1.6km的空间范围,也相当于步行15分钟,覆盖半径1.2km的范围;而澳大利亚的20分钟邻里指半径800m的空间范围(即往返20分钟,单程10分钟,全程1.6km)。总体上,15分钟的步行尺度可以覆盖半径0.8~1.2km的区间。 图5 不同生活圈案例的尺度差异

图5 不同生活圈案例的尺度差异 图6 巴黎的15分钟城市其次是不同交通工具之间的尺度差异。例如内森·迈克尼尔总结相关研究,提出自行车出行的意愿一般集中在4km范围内;在杜安尼和斯图特维尔的研究中,15分钟骑行城市对应的半径是4.8km;深圳提出的15分钟骑行范围为3km;而在新加坡的20分钟市镇和澳大利亚的20分钟邻里概念中,20分钟指从住宅出发,综合利用步行、骑行和乘车到达邻里中心的距离,因此其对应的空间尺度更难得到一致而明确的数值(图7,图8)。

图6 巴黎的15分钟城市其次是不同交通工具之间的尺度差异。例如内森·迈克尼尔总结相关研究,提出自行车出行的意愿一般集中在4km范围内;在杜安尼和斯图特维尔的研究中,15分钟骑行城市对应的半径是4.8km;深圳提出的15分钟骑行范围为3km;而在新加坡的20分钟市镇和澳大利亚的20分钟邻里概念中,20分钟指从住宅出发,综合利用步行、骑行和乘车到达邻里中心的距离,因此其对应的空间尺度更难得到一致而明确的数值(图7,图8)。 图7 新加坡的20分钟市镇

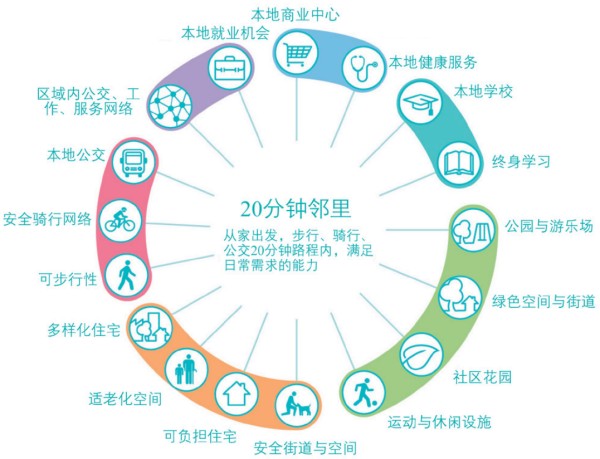

图7 新加坡的20分钟市镇 图8 澳大利亚的20分钟邻里最后是对应15分钟内获取服务的空间尺度差异。如苏宁公司无人送货车的服务标准为半小时3km;德勤有限公司提出未来的末端配送将保证5km范围内订单在30分钟内送达。上述案例中,15分钟对应的空间距离分别是1.5km和2.5km。如果送货控制在半小时、距离3~5km的区域,那么快递服务可以与单程步行15分钟(相当于来回半小时)的购物出行时间成本相抵消。这15分钟对应的1.5~2.5km的快递服务范围,未来可能进一步扩大。

图8 澳大利亚的20分钟邻里最后是对应15分钟内获取服务的空间尺度差异。如苏宁公司无人送货车的服务标准为半小时3km;德勤有限公司提出未来的末端配送将保证5km范围内订单在30分钟内送达。上述案例中,15分钟对应的空间距离分别是1.5km和2.5km。如果送货控制在半小时、距离3~5km的区域,那么快递服务可以与单程步行15分钟(相当于来回半小时)的购物出行时间成本相抵消。这15分钟对应的1.5~2.5km的快递服务范围,未来可能进一步扩大。2.3 尺度认识的争论

15分钟的时间尺度是这一概念中最主要的特点,也是最大的争议点。在当前的规划研究和实践中,对于15分钟生活圈在空间上应该覆盖多大范围存在不同认知。大部分规划研究和实践将这一单元的空间尺度界定为半径1km,如上海15分钟生活圈规划和《指南》,但实际上在不同案例中,15分钟的步行尺度并不完全一致,部分研究和实践还认为15分钟包含了乘坐交通工具出行的内涵,如新加坡的规划探索等。对于为什么采用15分钟作为界定生活圈的标尺,一些研究认为没必要纠结其具体数值,而应关注研究单元界定的更深层意义。如杨保军和董珂认为不应该将15分钟理解成为单一的单元层次,而是要重视生活圈的多层次性,关注生活圈内部形成的10分钟和5分钟生活圈的不同尺度;提姆·埃默里和朱莉娅·施瑞夫特认为到底是15分钟还是20分钟并不重要,重要的是转变社区规划建设的理念内涵本身。也有研究认为15分钟生活圈模式缺少对空间形态特征变化的关注,如刘泉等认为,基于15分钟生活圈的规划布局与以往居住区规划或依据邻里单位理论和邻里中心模式提出的布局方案并无明显差异,缺少面向未来需求的模式调整;常飞等认为生活圈是简单地将相邻社区合并,并没有突破“原有社区”的窠臼。总体上,对于如何认识15分钟生活圈的概念、规模和尺度,需要更加深入的研究探索。3 生活圈的三个尺度和三对关系

无论是早期的邻里单位理论,还是当前的生活圈模式,这些基本空间单元包括人口、时间和空间三个尺度要素以及两两相连构成的三对关系(图9)。

图9 生活圈的三个尺度和三对关系

3.1 三个尺度:人口、时间和空间

在人口尺度方面,克拉伦斯·佩里的邻里单位模型一般指1所小学服务的6000~10000人的规模。我国居住区规划中,住区规划和公共设施规划长期以来采用“以人口规模为主”的原则,主要依据千人指标的人口标准进行设施配置。事实上,人口尺度与单元的建设强度相关,人口规模影响单元的空间形态和设施规模。在空间尺度方面,社区单元特别关注居民的步行范围,一般有半径400~500m或800~1000m等不同尺度,如国内研究和实践中的居住小区单元半径设置为500m;居住区单元半径设置为1000m。在欧美国家,受到新城市主义规划理论的影响,步行视角的空间尺度更加受到重视。在时间尺度方面,社区单元规划和相关研究越来越多地将居民的交通时间作为界定空间规模的尺度。如针对南京的研究提出,居住区为居民从中心开始步行7~8分钟或骑自行车3~4分钟可到达的范围,居住小区或基层社区为居民步行3~4分钟可到达的范围。此外,TOD规划中的单元划定也重视步行10分钟的时间尺度。3.2 三对关系:不同模式各有侧重

在规划研究和实践归纳出的各种生活圈模式中,有的模式较关注人口—空间尺度,如与居住小区相关的规划标准和准则。在人口—空间尺度关系中,某些情况下更重视人口尺度,如计划经济时期的居住区规划更加强调依据人口规模划分单元规模;有些情况下则更重视空间尺度,如新城市主义规划更加强调依据步行尺度来划定社区单元。有的模式更关注时间—空间尺度,如TOD模式中的生活圈规划大多强调步行时间与空间尺度的关系,如步行10分钟、半径600m的圈层设置。在这一模式下,时间尺度与空间尺度的关系是相对稳定的,而人口尺度及其所带来的开发强度是变化的,从而形成新城市主义理论下根据不同区位和强度形态划分的多种TOD级别和类型。还有的模式更关注时间—人口尺度,如济南的15分钟生活圈规划将老城区划分为邻里级和街道级两个生活圈层级,分别对应步行5~10分钟、0.8万~2万人,以及步行10~15分钟、5万~8万人两组关系。《指南》提出15分钟生活圈对应街道,5~10分钟生活圈对应居委,也具有时间尺度与人口尺度对应的意味。4 三个尺度关系下15分钟生活圈时间尺度意义的思考

总体上,社区单元或生活圈涉及三个尺度的相互关系。不同生活圈模式关注的重点要素不同,其发挥的作用存在差异,面对的问题也各有特点。但无论侧重哪一个尺度或哪一对关系,实质上都是三个尺度共同作用形成的综合空间效果。因此,对15分钟生活圈的研究应该回到人口、时间和空间三个尺度的共同关系上,形成三个尺度并重的规划思考。4.1 人、时间、空间三者具有不可分割的关系

生活圈之所以存在人口尺度、时间尺度和空间尺度三个要素以及两两相连构成的三对关系,是因为城市中的人、时、空之间具有不可分割的关系。4.1.1 城市研究中人、时间、空间构成不可分割的框架

在较早期的城市和社区规划研究中,时间维度的概念往往不受重视,人与空间环境的关系更受关注。人们对于城市中时空关系的认识,是伴随时间地理学(time geography)、行为地理学和时空间行为研究的逐步开展而得以深化的。1960年代,托斯滕·哈格斯特朗提出了时间地理学的理论及八条根本性的命题,包括人在空间中的运动需要花费时间,空间的承载能力是有限的,任何领地空间都存在一个有限的外边界等论述,其中最核心的论述是对于个体而言,时间和空间都是资源且不可分割。1970年代,段义孚提出“时间规范着人们的生活,每种社会活动都有一种时空结构”。发展至今,城市研究领域愈加强调人、时间和空间不可分割的关系。4.1.2 生活圈层面以步行为基础的时间—空间尺度的紧密关系

在城市研究中,时间与空间往往作为相互联动的基本尺度,在生活圈层面尤其如此。段义孚提出,人的步行活动是最基本的可感知行为,因而步长不仅是基础的空间度量,也与时间尺度相关,时间是空间的一种测度;扬·盖尔则提出行人出行需要一定的尺度,否则无法实现其功能,因而城市可以按照行人出行的尺度被分割成不同段落和单元;大卫·西姆也表示,邻近性使城市环境中的空间能够转换为时间。从出行决策的视角看,生活圈的“日常”特征对于时间尺度更加敏感,居民出行感受上认为出行是否“省时”对决定其是否出行具有重要影响。因此在生活圈层面,步行时间和步行距离形成关联的基本尺度。近年来智慧城市视角的研究也具有类似的认知,比森特·瓜里亚尔特认为速度是定义城市的基本元素,而速度在物理学上与时间和空间有关。4.2 三个尺度重要性的变化——从现代主义、新城市主义到智慧城市规划

回归到历史视角,人口、时间和空间三个尺度在城市规划发展不同时期具有不同的重要性,这与各时期城市规划的发展需求密切相关。4.2.1 现代主义规划早期侧重人口尺度

在二战后现代主义城市规划的兴盛时期,城市经历了世界大战的破坏和经济萧条的重创,如何为大多数人服务是城市规划建设的首要任务。无论是邻里单位衍生出来的一系列社区规划,还是社会主义国家的居住区建设,满足大多数人的基本需求成为亟待解决的首要问题。因此,依据人口进行空间规划和设施配置的原则在这一时期受到关注。4.2.2 新城市主义规划侧重空间尺度

从1960年代开始,简·雅各布斯等人对现代主义规划强调小汽车优先之类的弊端进行批判。直到1990年代,新城市主义规划理论影响越来越大,基于个体感受的人性化空间品质越来越受到重视。在这一时期社区单元规模的界定过程中,人口尺度为主规划社区的理念发生转变:社区人口的多少可以由市场决定,被认为是可变的;而重视个体步行可达的空间尺度更加得到认同。4.2.3 智慧城市规划侧重时间尺度

当前,城市已进入智慧城市发展阶段,随着新技术的应用,快递、外卖、无人驾驶汽车、无人机等新技术和新服务正逐步改变人们的生活方式。与此同时,新冠肺炎疫情等公共卫生危机对城市运行提出了新的挑战。针对上述变化,依托新技术的各种服务大多来自社区外部,而在以往的社区规划中,在特定空间尺度内提供社区服务的解决方案并不完全适用。因此,生活圈的内部需求需要在城市尺度上整体考虑,形成社区内外的综合统筹。与空间尺度和人口尺度相比,通过各种新技术促进社区居民在特定时间内获取更便利的服务和出行更加重要,时间尺度的价值得以放大。4.3 技术发展条件下时间尺度的重要价值

信息化社会中,人们同时生活在不同的时间和空间维度中成为可能。智慧城市是具有网络基础设施和智慧城市技术的时空机器,极大地解构了时间性和空间性,从而产生一套新的时空关系,换言之,智慧城市可以用时间征服空间。在新技术快速发展的背景下,时间成为更加重要的尺度。4.3.1 固化的空间尺度和人口尺度难以适应生活圈功能组织的需求

当前的15分钟生活圈模式虽然在名义上重视时间尺度,但在规划上实际更加关注步行1km的空间尺度,强调步行尺度内的空间组织和设施配置。与以往的居住区规划原则或邻里单位的规划原则差别不大,未能充分体现出15分钟生活圈时间尺度的价值。虽然步行尺度是基本尺度,但技术的发展将不断改变和优化人们获取服务的方式和出行方式,进一步压缩时空关系。建造技术的发展将使单位用地上的人口数量和建筑强度进一步增大成为可能,由此不断改变生活圈的空间结构。然而,现有的生活圈研究多停留在物质空间层面,缺少对物质空间与居民行为和新技术相互关系的探讨。如果依然保持以往固化的人口尺度和空间尺度标准,局限在步行尺度内对生活圈进行空间规划和设施布局,缺乏两个要素与快递、外卖、网络购物等社区服务之间更加灵活的对应,这种生活圈规划将越来越难以适应智慧城市的发展需要,也越来越难以明确界定社区单元尺度上真实的时空关系。4.3.2 时间尺度在生活圈规划中具有更重要的价值

随着智慧技术的应用和智慧城市的发展,时间地理学和时空间行为研究越来越多地被应用在智慧城市的规划和管理中,并形成了结合信息技术的新时间地理学理论探索 。与相对固化、不够灵活的空间尺度相比,时间尺度因能够利用新技术为不同数量和位于不同空间范围的人群服务时提供具有新价值的稳定尺度而受到重视。基于新技术对时间地理学和时空间行为研究的新影响,生活圈规划的时间尺度变得更加重要。例如 :迈克尔·巴蒂称,”随着信息技术的发展,对尺度的物理限制会有新的可能”,技术会推动时间—空间尺度关系形成新变化 ;黄怡从时空统一体的视角提出,在社区规划层面,应该重视时间维度的作用;柴彦威等提出,智慧城市建设阶段,传统的以空间供给为导向、以经济效益为目标的居住区开发应转向以生活时间调控为导向的生活圈模式 。由此,15 分钟对应的空间尺度包含半径从步行 750 m 到借助交通工具的 3~5 km 的不同区间,对应的人口尺度为数万至数十万,形成了新的生活圈规模。在新技术条件下,空间尺度和人口尺度都形成了更大的变化区间,相较而言,时间尺度具有将新型服务与社区需求直接对应的特点,实现了社区时空关系的重新匹配。5 时间尺度视角下15分钟生活圈的规划趋势

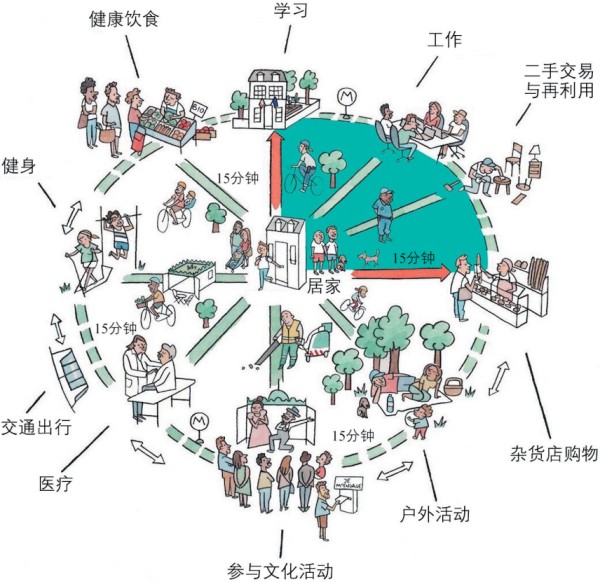

随着新技术的应用,生活圈内外的生活方式和公共服务获取方式出现新的变化,生活圈的空间布局和规划方法应进行相应的调整。从趋势上看,未来15分钟生活圈空间规划应该进一步关注新技术发展带来的价值,将智慧化提升与在地化服务相结合,形成更有针对性、更灵活的空间布局和规划对策。5.1 生活圈尺度拓展:步行+新技术

智慧技术应用视角下的15分钟生活圈模式应该构建基于步行尺度叠加新技术尺度的理念,形成空间范围进一步扩展的智慧生活圈新结构。利用新的智慧技术,15分钟生活圈模式应在步行尺度之上叠加新技术尺度,进一步扩展生活圈的空间范围。一是采用三个尺度并重的理念,并将时间尺度作为生活圈规划的核心尺度,调整生活圈的人口、服务和空间关系。具体而言,结合新技术应用,真正做到将时间尺度作为生活圈单元的规划尺度,与城市更大范围的空间要素协同,而空间组织不局限在15分钟步行1km的范围内。二是优化生活圈内的步行环境和设施配置。确保在半径400~500m范围内,步行成为居民出行的首选方式;在半径800~1000m范围内形成更加完善的步行网络,加强这一区域与轨道、公交站点和设施集聚的中心地段的步行联系,并在不同圈层内配置符合生活圈智慧发展需求的设施;优化“最后一公里”的快递物流环境,探索无人快递技术的应用。三是叠合物流服务和交通工具进一步扩大出行尺度,构建范围更大的复合空间结构。在半径1.5~2km范围内改善自行车交通条件,并构建自动驾驶交通网络,使轨道站点中心地区与外围区域的联系更加顺畅和便利;结合各类快递技术的发展,将配送效率提升至半小时覆盖3~5km甚至更大范围的区域。5.2 生活圈规划与智慧技术规划方法融合

新冠肺炎疫情期间,城市社区的公共服务保障并非单纯依靠生活圈内部的供给,而是充分与远程视频、网购服务、物流快递等基于新技术的城市系统服务相结合。随着智慧城市的发展,生活圈规划应形成与新技术融合的新方法。一是生活圈规划与大数据方法相结合。基于大数据算法和人群画像等新技术方法,对社区服务可达性和人群特质进行分析,更合理高效地对生活圈进行边界划定、空间划分和功能组织,更准确地挖掘生活圈内的人群特征(如老人小孩较多、创新人群集聚等)和真实需求,从而更有针对性地提供服务。二是将生活圈的规划单元更加充分地融入智慧城市规划建设的整体格局。基于抗疫期间的经验,生活圈内的服务需求很大程度上依靠智慧技术条件下城市层面整体的系统支持。生活圈规划不应过度局限于步行尺度下内部化的功能组织(如公共设施的配置等)是否完备等,而是应该与城市整体层面的快递、物流、网购等系统化的新服务业态相结合,与相应的专项规划进行协同,在城市层面形成更符合发展需求的系统化规划方案。三是重视在地规划途径的创新探索。目前15分钟生活圈的智慧化建设更关注政务服务、商业服务等内容,未来应根据不同生活圈的具体特点和需求,提出针对性的空间规划对策。面向线上线下融合的社区生活方式需求,将人性化的空间设计与智慧化的社区服务相结合,探索生活圈空间规划的新方法和新内容。例如:深圳白石洲街道建设“暖蜂驿站”,为新兴的工作群体(如快递员)提供充电、休憩、冲凉等设施和服务;深圳西丽街道设置“四点半课堂”,帮助企业加班人员托管子女。针对生活圈的不同空间特征和需求,如不同地形和气候条件影响造成交通的时间成本差异等,规划需要结合新技术,探索保障服务品质和出行便利的对策,如在更大空间尺度上设计无人驾驶车行线路和优化慢行空间等。6 结论

人口尺度、时间尺度和空间尺度三个尺度共同构成了确定社区单元规模的参照体系。从历史视角看,现代主义、新城市主义到智慧城市规划的不同阶段,社区单元规划中的人口、时间和空间尺度各有侧重地发挥了不同作用。传统的社区规划中,社区的空间尺度较为稳定。在城市智慧发展的背景下,技术的迅速发展使得社区规划建设中空间尺度和人口尺度的固化标准难以反映社区的真实特征,灵活的时间尺度以及基于时间尺度形成的生活圈概念更能适应时空压缩的新特点,更加适应技术变化的新需求,因而成为社区单元规划中新的重要尺度标准,带来新的规划趋势。15分钟生活圈不仅需要在步行尺度内解决社区功能组织和公共服务的问题,还具有利用交通工具扩大空间尺度以及根据新技术扩大服务获取范围的特点。生活圈将难以封闭在传统社区单元内部化形式的独立单元模式下,而必然与整个城市系统发生更加紧密的联系。可以预见,随着智慧技术的发展,15分钟生活圈的规划模式将发生新的变化,在这一过程中,规划方法的新变化值得进一步关注和探索。UPI作者:钱征寒,博士,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司,副总经理、总规划师,高级工程师

刘泉(通信作者),硕士,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司,副总规划师,高级工程师。403474330@qq.com

黄丁芳,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司,创新与研发中心研究员

网址:期刊精粹 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/164181

相关内容

户外期刊《健康生活》期刊

《生活教育》期刊

恋爱·婚姻·家庭期刊

《生活教育》期刊简介

《幸福生活指南》期刊

2024消费趋势:”精粹养生”的消费新潮

精品购物指南LIFE STYLE的广告刊例

《家庭生活指南》期刊杂志社编辑部征稿启事

家庭生活指南杂志是什么级别?杂志刊期是多久?