编者按:社区,是儿童接触的第一个小型社会。安全、包容、充分响应儿童需求的社区,不仅能促进儿童积极、良好的社会性发展,还可以增长儿童的社会认知、情感体验、亲子互动、人际交流等。本届空间艺术季在新华社区打造了多个有趣的儿童活动空间,“以一米的高度看世界”,打造儿童友好型城市,为15分钟社区生活圈的品质生活赋能。

SUSAS

新华社区

儿童友好空间建设理念

Be kid - N - Be kind

玩乐间

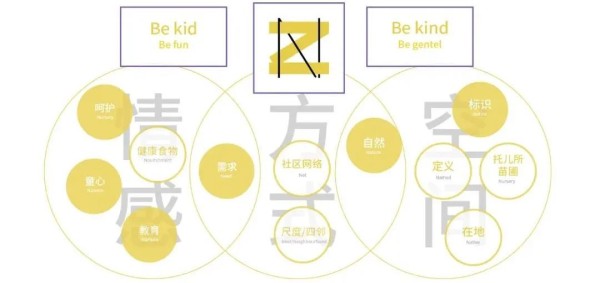

Be kid——是以儿童的心情和视觉想像所有事物,重点在于让儿童从游戏、活动、交流等方面玩得开心,也可以理解为Be fun,作为一个儿童的核心需求,也就是玩耍。

Be kind——是站在儿童的角度,建设童心、健康、教育等儿童友好空间让孩子感受爱,建立爱,分享爱,也就是Be gentle,通过这些友好空间,让他们可以健康、快乐地成长。

N——字面意义上是上述两个概念上字母上的差异。在差异中,我们定义出各种儿童友好建设中的可能性,不是简单的叠加,而是通过层层建设实现多维的“N”:Notice(标识)、Nursery(托儿所/幼儿园)、Native(在地)、Named(指定的)、Nature(自然)、Net(社区网络)、Near(附近)、Neighbourhood(邻里)、Need(需求)、Naivete(童心)、Nurture(教育)、Nourishment(健康食物)……使空间与人居的关系更加舒适与友好。

新华社区在本次空间艺术季中,将重点展示Need(需求)、Nurture(教育)、Nursery(托儿所/幼儿园)、Notice(标识)、Naivete(童心)、Nature(自然),全方位的“N”也将在未来持续建设中。

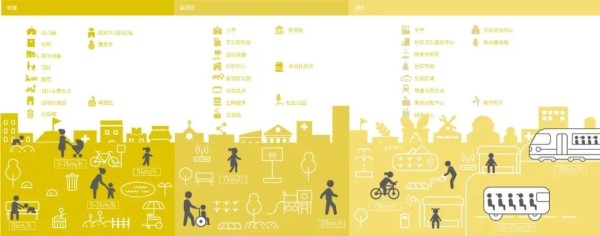

在具体建设中以安全出行、公共空间、社区配套设施、健康管理、意见参与、文化创造这六个方面打造儿童友好城市。

我们把安全出行、公共空间、社区配套设施作为一级建设与设计,为儿童塑造安全便利的出行环境,如骑行线路、重点标识指引、校外等候区等;建设开放有趣的公共空间,如儿童社交空间、代际空间、智慧型孩童社区、城市农业和社区花园等,通过链接绿色空间和游戏场所,为儿童提供有童趣、高品质的活动环境。同时,建设儿童护理设施、托儿便利设施、公厕改造这类与儿童相关的文化、教育、体育、卫生等助力儿童成长公共服务设施,帮助儿童融入社会、健康成长。

而二级建设和传导主要关注儿童的心理健康、物理健康、独立意识的健康管理,参与社区管理、社区创造、社区议事。

▲儿童友好和五项利益范畴 图片来源:unicef.org

最后一级建设则是为儿童打造联动的空间节点,如历史文化场所、城市文化激活、空地创造等儿童文化创造场所。

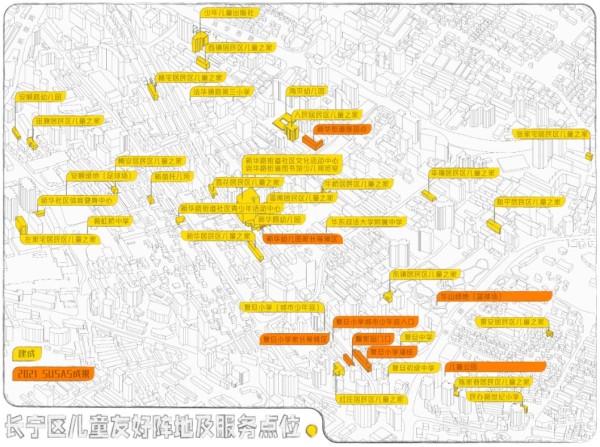

在即将到来的空间艺术季活动上,新华社区将在建设社区配套上更多考虑儿童元素,制定合理安全的行走路线和社区网络,帮助儿童独立行走,引导儿童前往活动,组织儿童集体和交流活动,为孩子们提供“可持续快乐”。

新华社区

儿童友好空间建设策略

儿童友好不仅体现在社区环境布局,更是一种理念和关怀。市民愿意遵循儿童优先的原则,儿童能够身心愉快、方便地进入和使用各类城市公共场所,以合理、正常、独立和安全的条件在自己居住的街坊和社区自由活动,有健康富有趣味的公共空间,并愿意在自己的街坊和社区营造中积极参与自己的意见,养成主人公意识,培养参与共同创造的能力。

▲儿童参与和公民意识 图片来源:unicef.org

“儿童友好,还有很多不同的角度与价值。”

从家长的角度,养育孩子不再是令人感到压力山大的事情,育儿、教育、医疗、饮食安全等都能在社区中得到良好的保障。

从老人的角度,老人和孩子有更多适合交流、相互照看的场所,更好地促进代际融合,实现全龄友好!

因此,为了方便儿童可以不出社区就能享受到安全的街区、有爱的亲子室内活动、充满探知欲的主题户外活动、了解世界的自然科普活动,新华社区将全方位、系统化的建设涉及儿童权利、儿童服务、儿童出行等空间,因地制宜,通过顶层设计,持续推进儿童友好城市环境。

相关研究数据表明,儿童的一般速度要比大人慢四倍。依据儿童步行时长15分钟的活动范围,在合适城市尺度下,能够基本满足儿童不同阶段需求序列,我们将遵循以下原则对新华社区进行“儿童友好”的设计:

01:在儿童步行5分钟、10分钟、15分钟内设置基础教育、文化拓展教育、生活技能培训、学习交流的教育设施,健康医疗设施。

02:在儿童步行15分钟范围内,建设满足儿童娱乐的游乐场、运动设施、文体活动设施以及城市客厅、社区市民中心、儿童之家的社会支持机构。

03:在儿童步行5分钟范围,即在庭院100-200米内和公园400 米内,优化绿地给儿童带来丰富的体验。

04:在儿童步行5分钟的范围,也就是在社区公园400米内,满足儿童日常生活需求的健康食物。

新华社区

交付的“儿童友好”答卷

“可持续的快乐”,是每天都可以得到的快乐,是家门口的快乐。

本次空间艺术季将在新华社区打造最具创意的儿童活动空间,以疫苗点 / 放学活动区和新华幼儿园 / 复旦小学家长等候区为落地点,通过立体化的方式实现儿童的15分钟社交活动圈,用实际行动为构筑儿童友好型城市添砖加瓦,为新华社区儿童带来可持续的快乐,希望把“儿童友好”的种子播撒到新华社区的每一寸土地和每一个新华人的心里。

依据不同年龄段儿童对空间的需求,本次设计的落地线路分年龄段进行了串联,由满足Be kid即0-2岁宝贝七感的疫苗点为起点,在新华幼儿园放学活动区建设家长等候区以满足3-6岁宝贝幼儿呵护,在复旦小学建设家长等候区满足7-12岁儿童的少年科普,最终以满足Be kind全龄段的代际交流区为终点。

在建设过程中,我们会从墙面、地面及植物上植入儿童色彩,改变社区古朴、沉稳,色彩单一的印象,使儿童设施醒目、充满童趣。在空间打造上,从公服设施、住宅空间、公共空间、街角广场、街道线性空间等五大分类入手。

01

公共设施·新华社区接苗点

建设助力成长的服务空间,如儿童需求相关的文化、教育、体育、卫生等公共服务设施,以及商场、艺术传媒、娱乐康体等商业设施,是满足儿童日常生活需求,帮助儿童融入社会、健康成长的重要手段。

对于0-3岁的宝宝们,最惊心动魄的经历就是隔三差五的去打疫苗。在疫苗点加上栩栩如生的彩绘墙和更多玩耍的项目,宝宝们会不会就没有那么抵抗疫苗的注射?

本次设计在新华社区预防保健中心、新华社区文化活动中心的周边,宝宝们看到的是栩栩如生的彩绘墙,特色鲜明的14种玩法的空间。方案设计融入视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉、本体觉、前庭觉七大感官,帮助儿童建立对世界的正确认知,感协统合能力发展。

▲社区儿童接苗点更新方案

02

安全出行·家长接送系统

对于刚入学的小朋友,家长最担心的就是上学放学的接送问题。在建设安全出行体系时,我们围绕新华幼儿园和复旦小学区域着重打造了家长接送2个等候点,1个活动点。这样家长去接送小朋友时,就不会担心小朋友乱走,找不到小朋友等问题。

▲新华幼儿园门前更新方案

▲复旦小学城市少年宫门前更新方案

在现有的基础设施上,通过彩绘墙面,建设少年科普区和代际交流区,既呵护幼儿的成长,又注重儿童学识兴趣的激发,缓解家长等待的同时又满足了社区交流,焕发场地活力。

▲红庄居委会活动室门前小广场更新方案

儿童友好是爱的传递,更是一项长期的、系统的,可持续发展的美丽事业。本届空间艺术季只通过实景展示其中的一部分探索,欢迎开幕后大家来新华社区体验这些儿童友好的场所。未来,新华社区还将持续建设助力成长的服务空间、开放有趣的公共空间以及塑造安全便利的出行环境,让孩子拥有“随时随地自由活动的城市”,尽情享受自我,快乐地成长。

联合策展团队:奥雅设计、洛嘉儿童

原标题:《宜居 | 在“玩乐间”打造儿童友好城市》