野外生存技能秘籍!

在野外地质调查时,由于遇到一些特殊情况致使野外作业人员与外界失去联系,迷失方向,没有外界供给,甚至身处险境。在这种情况下要学会在野外生存,直到救援人员的到来或者通过自己和团队的努力走出险境。

野外生存需要 “五会”和 “四能”。 “五会”包括: 会觅食,会找水,会取火,会设营,会在复杂情况和复杂地形条件下行进。“四能”包括: 能预防和处治日常伤病,能掌握野外急救方法,能防止野兽的侵袭,能争取紧急救援。

(一)野外方向判定

野外地质调查作业人员应具备在没有地形图和指南针等器材情况下利用自然界的一些特征来判定方向的能力。掌握野外方向判断技巧对野外生存至关重要。

一、影钟法

太阳的影子是由西向东移的,因此可用太阳和物体的阴影概略地测定方向。找一根一米以上标杆 ( 直杆) 垂直地插在地上,标明直杆的影子顶点 a; 过一段时间后,再标记直杆的影子顶点 b。将 a、b 两点连成一条直线,这条直线的指向应是东西方向,a 端为西; 与 ab 线垂直的方向则是南北方向,向太阳的一端是南方,相反方向则是北方 ( 图1) 。

( 图1)

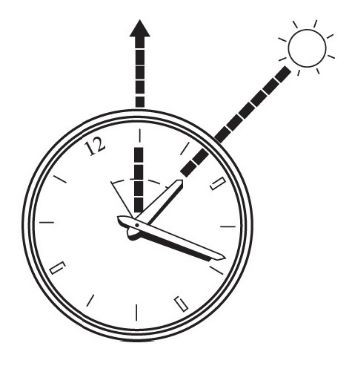

二、手表法

利用手表的时针和分针可以确定方向。方法是将手表水平放置,时针指向太阳,时针与 12 点刻度之间的夹角平分线指明南北方向,向太阳一端为南 ( 图 2) 。

( 图 2)

使用这一方法判断方向的前提是知道确切的当地时间。应将北京时间换算成地方时间。以东经 120 度线为准,经度每向东 15 度将北京时间加 1 小时,每向西 15度,则将北京时间减 1 小时,即为地方时。如乌鲁木齐的地理坐标是东经 87°40',则 ( 120° - 87°) ÷ 15° = 2小时 12 分钟,将北京时间减去 2 小时 12 分钟,就是乌鲁木齐的当地时间。

三、指示方向植物

即使在没有太阳的阴天,仍可以从植物中得到有关方向的信息。例如: 靠近树墩、树干及大石块南面的草生长茂盛,冬天南面的草也枯萎干黄得较快。树皮一般南面比较光洁,北面则较为粗糙。夏天松柏及杉树的树干上南面流出的胶脂多。果树朝南的一面枝叶茂密结果多。树下和灌木附近的蚂蚁窝总是在树和灌木的南面。石头上的青苔常长在石头的北面。草原上的蒙古菊和野莴苣的叶子都是南北指向。乔木林多长在北坡,而灌木林多长在南坡。山上积雪先融化的一面是南面。坑穴和凹地则北面融雪较早。

四、星象法

1. 利用北极星

夜间通常利用北极星判定方向,找到北极星,就找到了正北方向。寻找北极星,首先要找到北斗七星,因为它与北极星总是保持着一定的位置关系不停地旋转。当找到北斗七星后,沿着勺边 a、b 两星的连线,向勺口方向延伸,约为a、b 两星间隔的 5 倍处,有一颗较明亮的星,就是北极星( 图 3) 。

( 图 3)

2. 利用金星

金星是全天最亮的行星,呈白色,我国民间称其为“太白星”或 “太白金星”等,它最亮时比最亮的恒星 ( 太阳除外) 天狼星还要亮约 14 倍,在星空中格外引人注目。由于它和太阳的角距离最多只有约 48°,因此,只能出现在黎明时的东方或黄昏时的西方。金星作为晨星出现在东方时,我国称其为启明星,当作为昏星出现在西方时,称为长庚星。由于金星特亮,又只能出现在黎明时的东方或黄昏时的西方,所以极易辨认,常用来指示方向。

五、风向法

这一方法必须熟悉当地的盛行风向,这在沙漠地区尤为重要。沙丘和沙垄的迎风面,坡度较缓; 背风面,坡度较陡。我国西北地区,由于盛行西北风,沙丘一般形成西北向东南走向。沙丘西北面坡度小,沙质较硬,东南面坡度大,沙质松软。在西北风的作用下,沙漠地区的植物,如酥油草、红柳、梭梭柴、骆驼刺等向东南方向倾斜。蒙古包的门通常也朝向背风的东南方向。冬季在枯草附近往往形成许多小雪垄、沙垄,其头部大尾部小,头部所指的方向就是西北方向。

六、利用太阳和月亮

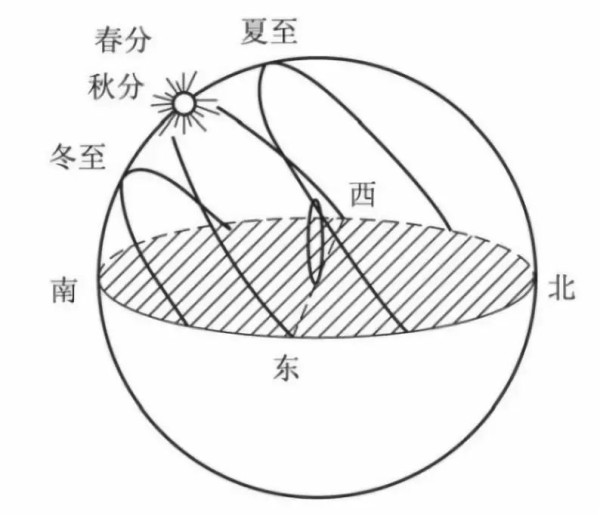

1. 利用太阳

在晴朗的白天,可利用太阳来确定方向。笼统地说,大阳升起的方向是东,下落的方向是西。实际上,只有在春分( 3 月 21 日左右) 和秋分时 ( 9 月 23 日左右) ,日出和日落的方向才是正东和正西。从 ( 图 4) 看,从春分到夏至 ( 6 月 22 日左右) ,太 阳 升 起 ( 或 下落) 的方位由正东 ( 或正西) 逐渐向北偏移,到夏至偏移到最北点,如在北京及同纬度地区上这个东最偏北 ( 或西最偏北) 的角度约 31°左右。从夏至到秋分,太阳升起 ( 或下落) 的方位逐渐向南偏移,到秋分这一天移到正东 ( 或正西) 。从秋分到冬至 ( 12 月 22 日左右) ,太阳升起 ( 或下落) 的方位由正东 ( 或正西) 继续向南偏移,冬至偏移到最南点,如在北京及同纬度地区上这个东最偏南 ( 或西最偏南) 的角度约是 31°左右。从冬至到春分,太阳升起 ( 或下落) 的方位逐渐向北偏移,春分移到正东 ( 或正西) 。知道了不同季节日出点 ( 或日落点) 的大约方位,再根据正午时太阳一定位于正南方 ( 太阳直射纬线以北) 这一点,就可判定白天不同钟点时,太阳所在的大致方位了。

( 图 4)

2. 利用月亮

晴朗的夜晚,可利用月亮判定大概方向。农历初一新月时,月亮和太阳在同一方向,它与太阳一起升落,这时看不到月亮。初七八上弦月时,月亮在太阳东面 90°,比太阳约晚 6 小时升起来,也约晚 6 小时落入地平线,即正午太阳在正南方时,月亮刚从东方地平线升起; 太阳在西方地平线上时,月亮在正南方; 半夜前后,月亮在西方地平线上。十五六 ( 有时十七日) 望月时,月亮和太阳相距 180°,太阳落时,月亮正从东方升起; 第二天太阳升起时,月亮正从西方落下。二十二三下弦月时,月亮在太阳西面 90°,它比太阳约早 6 小时升起来,也约早 6 小时落下去。即太阳从东方升起时,月亮在正南方; 正午太阳位于正南方时,月亮正从西方落下。

七、利用残雪

无论天有多冷,只要白天有太阳,阳面的雪肯定要比阴面的雪硬。如果天气不是很冷 ( - 15℃ 左右) 还可以在阳面的雪上发现融化的痕迹。如果白天最高温度达到 - 5℃左右,则可以看到阳面的雪出现蜂巢状融痕。

在野外行进中迷失方向切勿惊慌失措,应立即停下来冷静地回忆所走过的道路,想办法重新定向,然后再寻找道路。最可靠的方法是循着自己的足迹退回至原出发点,切勿盲目乱撞。发现迷失方向时,应先登高远望,判断应该往哪儿走,在山地尤应如此。

在山地,若山脉走向分明、山脊坡度较缓,可沿山脊走。因为山脊视界开阔,易于观察道路情况,也容易确定所在位置,有一定的导向作用。

在沙漠、戈壁滩或林海雪原上行进,因缺乏定向的方位物,人们在上述地区一般不会走直线,通常向右偏,原因是人的右腿比左腿有力,迈的步子大一点。步行者通常约以3 ~ 5 千米的直径走圆圈,即俗话说的 “鬼打墙”。在上述地区行走,可利用长时间吹向一个方向的风或迅速朝一个方向飘动的云来确定方向。迎着风、云行走或与其保持一定的角度行进,可在一定时间内保证循着直线前进。也可每走一段距离作一个标记 ( 如放石头、插树枝,或在树干上用刀斧刻制标记) ,不断回头看所走的路线上的标记是否在一条线上,便可以得知是否偏离了方向。沙漠地区寻找辨认道路可根据地上的马、驴、驼的粪便。一般成规律者,是人畜走过的路线。在固定和半固定沙丘和草原地区,道路少但比较顺直,变迁不大。只要保持了总的行进方向,便可一直走下去。在有流沙的地区,个别路段会被覆盖,出现左右绕行的道路,这种绕行距离一般不会很远,应及时回到原行进方向上,切勿沿岔路直下而入歧途。在沙漠地区,还应注意不要受海市蜃楼的迷惑。

在森林 ( 丛林) 中,顺河而行最为保险,因为道路、居民点常常是滨水临河而筑的。要注意行进方向两侧可作为指向的线形地物,如河流、公路、山脉、长条形的湖泊等。注意其位置在行进路线的左方还是右方,是否与路线平行。如发现迷失方向,应立即朝指向物的方向前进,一直走到为止,再行判定方位。也可用刀斧刮树皮或荧光棒作标记以便返回。

(二)野外饮水安全

水是生命之源,一个人几天不吃饭可以,但是一旦缺水,通常情况下活不过 3 天。所以野外地质调查一定要注意保持足够的水。如果补给有限就要在野外寻找水源或者通过一些特殊的方法来获取水。

一、寻找水源

1. 通过植物寻水

寻找水源的首选之地就是山谷底部的地区。如果在谷底看不到明显的溪流或积水池,就要注意长有绿色植物的地方,试着向下挖,很可能植被下面就有水源。甚至在干涸河床或沟渠下面也有可能发现泉眼,尤其是沙石地带。在高山地区应沿着岩石裂缝去找水。

警告: 对于在周围环境中无任何绿色植物生长的池塘或者出现动物残骨的地方的水源要保持警惕,这些水源可能已被靠近地表的化学物质所污染。富含矿物质的水常会是碱性的。

2. 通过动物寻找水

( 1) 动物要喝水。观察周围动物活动情况,也许它们能指引方向。

( 2) 以种子和谷类为食的鸟也要喝水,因此,也可以观察鸟的活动情况。

( 3) 青蛙生活在水里,听到它的鸣叫,就等于找到了水。

( 4) 昆虫是很不错的水源指示者,尤其是蜜蜂,通常它们远离蜂巢或蜂房至多不超过 6500 米,但是饮水时间没有规律。蚂蚁也离不开水。大多数昆虫会在水源半径 90 米的范围内不停飞行。

( 5) 有人类脚印的地方通常能发现一口井或水坑。为了减少水分的蒸发,它们上面可能会覆盖着灌木或石板。用后应重新盖好。

3. 沙漠中寻水

想在沙漠中找到水非常困难,因此在沙漠和戈壁地带作业一定要准备充足的水,并做好用水计划,随时了解周围地区绿洲和河流的分布情况。如果发生意外应尽快和外界取得联系,获得援助。在沙漠中有的植物,如仙人掌、荆棘类灌木生长的地方就有可能找到水; 在干枯的河流拐弯处,或者沙丘之间的洼地的最低处向下挖或许能找到水源; 骆驼对水的敏感性很高,沿着骆驼走的路一直走下去,寻找到水源的可能性会比较大。

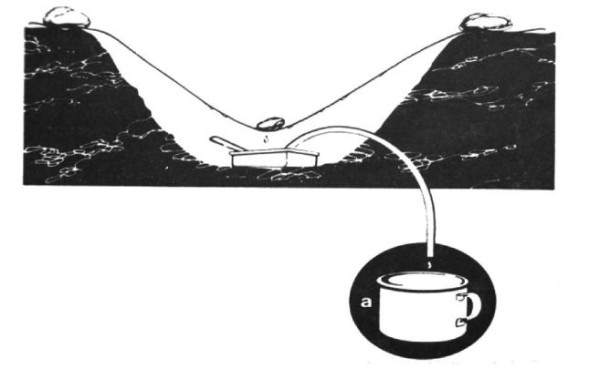

沙漠中昼夜温差很大,可用 “日光蒸馏器”的办法收集到一点水。在比较潮湿的沙地上挖一个大坑,坑底部中央放一容器来收集水滴,在坑口上盖上一层塑料膜,塑料膜中间要压低对着收集容器。日光能使坑中潮湿的沙土和空气温度升高,形成水蒸气凝结在塑料膜上,并形成水珠下滑至容器中。这种方法一天至少能收集到约55 毫升的水 ( 图 5 ) 。

( 图 5 )

警告: 沙漠地区会有一些无活水源头的死湖,他们逐渐形成盐湖。盐湖里的水只有经过蒸馏才可饮用。

二、水源的采集

在野外采集到的水源主要有以下几种:

1. 露水

露水是求生者最可靠的水源。露水刚刚形成,就应及时采集,否则早晨的太阳会将其蒸发得一干二净。找一件吸水性强的衣服或布料做成布团,然后在草地上拖来拖去,这样就可以吸水,也可采集挂在树枝上的水滴和汲取岩石上的积水。布团吸足之后,再把水拧在容器里。露水本身是纯净的,但从植物或岩石上采集下来可能就会受病毒或昆虫的污染。因此,应烧开后再饮用。

2. 雨水

雨水一般是野外最安全的水源。天下雨时,一定要抓紧时间采集水,越多越好。尽可能选取大的蓄水池,利用各种可能的容器收集。在地面上挖个洞,四周用粘土围住,就可以有效地收集雨水,但要防止洞里有水渗漏。如果没有防渗漏的薄膜,金属片或者帆布也都可以使用。但要切记,不要将采集到的水污染了。如果没把握,最好将水烧开后再饮用。

3. 冰雪融水

冰比雪容易融化,只需要较少的热能,就可以更快更多地化出水来。融雪时,应先放少量的雪,然后逐渐增多,防止雪过多在底部产生中空把锅烧坏。雪层底部的雪产水多。

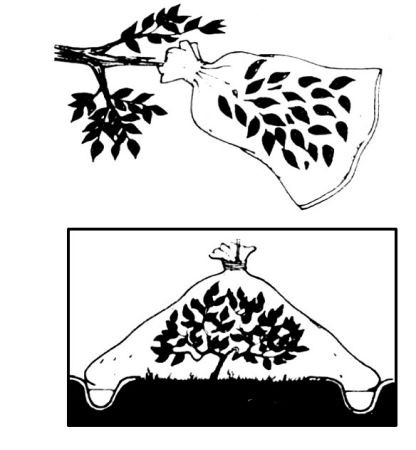

(图6)

4.凝结水

用塑料袋将枝叶茂盛的树枝包好,袋中的叶子蒸发,产生凝结水(图6)。

5.可饮用的树汁

某些树的树汁是可以饮用的。早晨时,可以从枫树、桦树和小无花果树上汲取汁液。树汁一般都含有糖分,虽然能解一时之渴,却会加速体内脱水。

竹子也是非常好的水资源,而且从绿色青竹流出来的水既干净又没怪味。采水方法也简单。只要把竹枝弯曲绑住,将头部切断,一夜之后就可以滴下好多的水。

6.泉水和地下水

并非所有泉水都是可以喝的,泉水的质量跟地质有关,有的泉水会含有有害矿物质,如发现有气味或有颜色且水体混浊则要慎重。泉水和地下水通常都被泥土覆盖,还会掺杂树根、草根之类的东西。挖井是获取地下水的好办法。取水时要等杂质慢慢沉到井底后再取。取水的动作都要轻,以免把水搅混。饮用泉水和地下水一定要先烧开。

7.水塘

水塘里有丰富的水源,但饮用时一定要谨慎,因为水塘受污染的可能性较大。不得不饮用的话,切记要将水过滤和煮沸。

8.江、河、湖水

小溪中的水极易被腐烂的动物尸体污染。江河湖水也易受到化肥、化学物质的污染。河水的下游污染最严重。要想饮用这里面的水,必须多加小心,否则会引起痢疾之类的疾病。

三、饮用水的净化

野外的水源许多都受到污染,因此要经过净化才能饮用。在恶劣的环境中,饮用不健康的水很容易受到感染、中毒或引发肠道疾病,如腹泻等。此时如果身体已经非常虚弱,小小的腹泻都有可能致命。因此饥渴难耐,也一定要静下心来,只要条件允许,饮用水都要经过净化。

净化水的方法有煮开、过滤、蒸馏等,这需要有三样东西:火、容器、过滤器。此外有的水还要经过消毒、杀菌才能饮用。随身应该带有打火机、防水火柴、铝制饭盒、过滤纸、净化水药片、高锰酸钾、碘酒等必需品。有意外情况时则要寻找替代品。

以下介绍几种饮用水的净化方法:

1.煮沸法

这是最常见的也是最行之有效的方法。在海拔不高于2500米的地方且有火种的情况下,把水煮沸,是对水进行消毒的很好的方法。如果在海拔3000米以上,煮沸的时间就应该逐渐加长。因为高海拔会使水的沸点降低,不利于灭菌。一般而言,海拔3000米煮沸5分钟,海拔4000米煮沸8分钟,海拔5000米煮沸10分钟左右。

如果没有锅或水壶,也可以用石头烧水。在地上挖个锅状的坑,将“锅”的内壁抹平,再在顶端垒一圈沿,防止杂质落入水中。把石头放在火上加热,然后把烫石头夹到水里去。放入水中之前别忘了吹去石头上的烟灰。直到把水烧开。注意:石头不可用燧石、河床底或潮湿的石头,因为它们加热后会膨胀,甚至会爆炸。

临时制作过滤器:

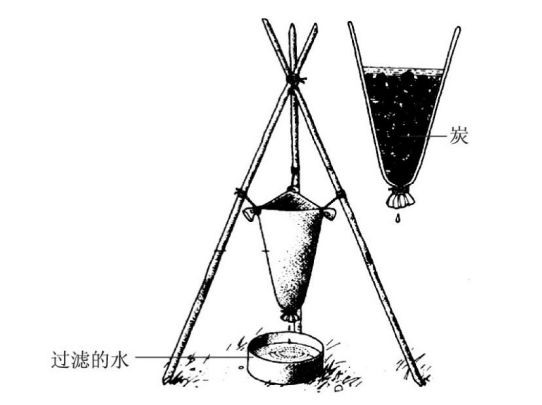

最简单的方法是用裤子制作。将裤子翻过来,再将一只裤腿塞进另一只裤腿里,捆扎起底部就行了。把裤子浸湿,吊在三角架上,里面装上木炭后注水过滤。下面摆放一只接水的容器接过滤出来的水(图7)。

(图7)

另一种方法是用一个矿泉水瓶,把瓶底割掉,瓶口向下,在瓶底里依次填紧木炭、干净的细沙、木炭、细沙。将不清洁的水慢慢倒入自制的简易过滤器中,下面用盆或水壶将过滤后的水收集起来,如果还不够清澈,可重复进行直到清澈为止。竹筒、树皮也可以制作同样的过滤器。

2. 吸附法

活性炭对水中的悬浮物和重金属有很强的吸附力,在水中放入活性炭能有效地净化水质。在野外可以利用点篝火剩下的木炭净化水质。注意选择坚固的木炭,否则净化后的水还需过滤后才能饮用。

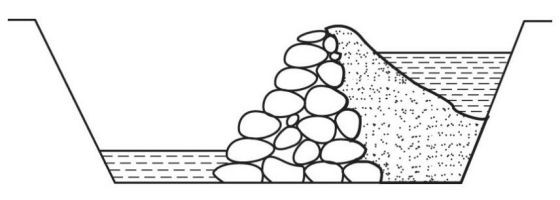

3. 渗透法

在距水源 2 ~3 米处向下挖一个坑,让水自然渗到坑里,坑里的水就会比水源水清澈许多 ( 图 8) 。

( 图 8)

4. 药物法 ( 消毒法)

往水里加消毒剂,现在一般用 “水药片”,一片可以消毒 2 升水,也可以用高锰酸钾、碘酒、漂白剂进行消毒。在每升水中加入碘酒2 滴或者漂白剂4 滴 ( 根据水质情况可以适当调整药量,但加量不能太多,否则水会出现刺激气味) ,充分摇匀,半小时后就可以饮用。但这样消毒的水会有一点不太舒服的味道。

5. 沉淀法

将水收集到盆或壶等存水容器中,放入少量明矾并充分搅拌,沉淀约 1 小时后就会得到清澈的饮用水。如果没有明矾,在水中挤上少量牙膏,搅拌后沉淀也有同样的效果,牙膏对水里的悬浮物有较强的沉降作用。

实在没有可用的东西,也可利用植物。将榆树、桦树、椴树的树皮或者枝叶捣碎 ( 沙漠地区可以用仙人掌) ,在水中搅匀后沉淀,就可得到较为干净的水。沉淀后的水煮沸,可消灭病原体。

西北沙漠地区的居民常在苦咸水中加入一些地椒草同煮,虽然不能除去苦咸,但可以防止发生腹痛、腹胀、腹泻。

四、如何保持水分平衡

正常人平均每天消耗 2 ~ 3 升水,即使静躺在阴凉处每天也要消耗大约 1 升水。如果所带水量不足,为使水分消耗降到最低程度,可以采用以下预防措施:

( 1) 多休息,少活动。

( 2) 不抽烟。

( 3) 待在阴凉的场所保持凉爽。如果找不到这样的场所,可搭建一个凉棚避暑。

( 4) 不要躺在灼热的地上或者高温的物体表面。

( 5) 不吃或者尽可能少吃东西。因为消化食物时需要水分,如果身体得不到水分补充,体液就会从要害器官转移过来以便消化食物,这样就会加速脱水。

( 6) 不要饮酒,否则也会使器官消耗大量的水分。

( 7) 不要说话,用鼻子呼吸,而不要用嘴呼吸。

野外食物安全

每次出队之前应带足必备的食物,但在所带食物食完,而又无法及时得到补充的情况下,可在所处环境中寻找食物。易于采取和加工,而又生长普遍的植物,往往作为食物的第一选择。

(三)哪些野外植物可以吃

一、野外食用植物注意事项

全世界有 30 多万种植物,其中半数可以食用。但有些植物含有有毒的生物碱、配糖体、皂素、有机酸等物质,不可冒险食用。因此,食用不熟悉的植物时应特别小心。食用有毒植物后,可使人身处虚弱,皮肤发炎,眼睛失明、瘫痪,甚至死亡。如果必须食用不熟悉的野外植物,请注意以下几点:

( 1) 除非陷入绝境,否则,一定要选择熟悉的植物吃,或选那些与所熟悉的某种植物相似的来吃。不熟悉时,不可凭颜色、气味、味道来鉴别是否能吃。

( 2) 大量食用某种不熟悉的植物或果子之前,应事先尝试。

1) 检查。如果植物叶或根茎上附着许多蛆或其他蠕虫,应放弃食用。

2) 嗅闻。切下植物的一小部分,在鼻子前闻一闻,如果它有苦杏味或者桃树皮味或者其他刺激性气味,千万不要食用。

3) 皮肤刺激。稍稍挤出一些汁液涂在体表的敏感部位如肘部与腋下之间的前上臂,如果感觉不适、起疹或肿胀,则不能食用。

4) 唇舔、舌尝、口嚼。皮肤刺激后,如皮肤无任何不适的感觉,可以继续采取以下步骤,但每个步骤之间至少要间隔 5 秒,以观察有无不适反应。每种尝试只取少量材料。五步骤: 置于唇部、置于口角、舌尖舔尝、舌根舔尝、咀嚼一小块植物。如出现任何不适症状,如喉咙痛痒、刺激感、火辣辣的疼痛等,则立即放弃,无需继续尝试。

5) 吞咽。吞咽一小口,耐心等待 5 小时,其间不要饮食任何食物。

6) 食用。如果没有出现不适症状,则认为这种植物可以食用。为防止中毒,应煮熟后食用,因为大多数植物中的毒素经加热处理可以分解。但有毒的蘑菇煮不掉毒素。少量食用后,8 ~12 小时无病变发生,说明这种食物是安全的。如果有中毒症状,应立即大量喝水,引起呕吐,将所食食物全部吐出来。

鉴别植物是否有毒、是否可食用很复杂,具有很大的危险性。最可靠的方法是根据有关部门编绘的可食野生植物图谱进行认真鉴别。平时应注意掌握可食野生植物的种类、分布及采食方法。

提示: 一般牲畜可食用的饲料,人基本都可食用。特别是几种牲畜都喜爱的饲料,肯定无毒。

警告: 除非能确切地辨认是无毒的蘑菇,否则不要冒险食用!

有毒蘑菇通常都颜色鲜艳,但颜色不是判别蘑菇是否有毒的确切依据。致命毒蘑菇,通常都有一定的特征: 毒菇茎的上部周围均有褶边或圆环 ( 幔) ,底下有个槽 ( 外被) ,茎正好长在里面,菌伞总带有鳞状物。但应特别注意,有些毒蘑菇因槽脱落而无槽,形状类似可食用蘑菇。

二、常见可食用植物

1. 野菜

野外有许多类似常见蔬菜的可食用野菜。可借助它们的气味加以识别。可食用野菜晾干后还可以保存。以下是一些常见的可食用的野菜:

( 1) 茅莓。生长在山坡灌木林中或路边,7 ~ 8 月成熟,果实和嫩叶均可生食。形态: 攀援状灌木,叶子有 3 片或 5片,近圆形,顶端有一片较其他叶子大,边缘锯齿形,叶下面密生短绒毛,呈白色,果实红色有核。

( 2) 苦菜。生长于山野和路边,易于采集,3 ~ 8 月可采集,嫩叶茎可生食。形态: 茎高 1 米左右,叶身在近根处较窄,色绿,表面呈灰白色,断面有白浆,夏季开黄花。

( 3) 蒲公英。生长于田野、路边,易于采集。3 ~ 5 月可采集嫩叶生食。形态: 全株伏地,体内有白浆,叶色鲜绿,花茎上部密生白色丝状毛,一吹即散。

( 4) 荠菜。生长于田野、路边、沟边。嫩苗可食,3 ~4 月采全草,炒食、做汤均可。形态: 两年生草本,高 15 ~40 厘米。根生叶有柄,叶片呈羽状深裂,有时浅裂或不裂。春天抽出花茎,花穗挺立,花小而色白。

( 5) 刺儿菜。生于田野。全株可食,味平淡。4 ~ 6 月间,采其嫩叶,开水烫过,炒食或做汤。但一次多食易引起腹泻。形态: 多年生草本,茎直立,稍带紫色,有纵横纹,被白色细毛,高 25 ~ 50 厘米,叶互生,无柄,叶片呈椭圆形,全缘或微齿裂,两面都有绵毛,边缘有金黄色的小细刺。头状花序,生于枝顶,全部为管状花,紫红色。

2. 茎

尽管许多植物的茎木化程度十分高,不过有些草本植物的嫩茎还是可以食用的。

如马齿苋不但可食用而且可药用。马齿苋生于田野、荒地、路旁。全草可食,味平淡。通常在 5 ~ 9 月中旬采嫩茎叶,用开水烫软,将汁轻轻挤出,加入调料即食。供药用,能治痢疾、退热,并有消炎和利尿作用,也可用于外敷治毒蛇咬伤、痔疮。形态: 肉质草本,肥嫩多汁,茎多分枝,圆形,往往带红色,通常平铺在地面。叶互生,也有对生的。叶片肥厚,呈瓜子形。花小,黄色,5 瓣,3 ~5 朵丛生于叶腑。花后结盖果,内有黑色种子。

3. 花

有些植物的花可以食用,如酸橙、椴木、玫瑰、啤酒花、樱草和甘菊等。有些花还可以冲泡饮用,如各地皆有分布的车前草。

4. 根

秋冬交接时,植物根所含淀粉最多。在春季,则部分转换为维持其生长的糖。有些可食用的根,直径可达几厘米,长度可达 1 米左右。另外不要忽视可食用的球茎,如洋葱等。不过要注意有些球茎有毒。

野豌豆或甘草根,匍生,高约 30 ~60 厘米,卵形小叶,对生,淡黄绿色花朵; 生长在草地、灌木丛和沙地中。根部可以生吃,煮熟后味道类似胡萝卜。

5. 水果

水果等食物一般在夏季开始才有,常见可食用的有:

( 1) 山葡萄。生长在北方山地,9 月间成熟,果实可生食,嫩条可解渴。形态: 蔓性灌木,叶片圆形,叶柄很长,果实成熟后变成黑色。

( 2) 沙棘。生长在河岸旁的沙地或沙滩上,9 ~ 10 月成熟,味微酸而甜,营养价值高。形态: 有刺灌木,叶窄,上面橙黄色,下为绿色。果实近圆形,金黄色或橙黄色,许多个密生在一起。

6. 坚果

常见的坚果有松树类、核桃、榛子等。

如黑瞎子果 ( 蓝锭果) 。生于山地、湿地、草原或沿山的河流、林间。8 ~9 月间果实成熟,采摘果实生食。形态:小灌木,高达 1. 5 米,树皮常成片状剥落。叶对生,长圆形,长 2 ~8 厘米,下面淡绿色,有毛。花生于叶腋,黄白色,长 7 ~15 厘米。浆果椭圆形,暗蓝色,长 6 ~12 厘米,有白粉。

7. 真菌类

中等大小的真菌易于辨识。但不要相信 “有毒真菌剥皮后就无毒了; 有毒的煮沸时会变色”的传言,实际并不如此。侧耳科、白蘑科、牛肝菌科、猴头菌、鬼笔科都可食用。

猴头菌生于栎、胡桃等阔叶树种的立木及腐木上,或生在活立木的受伤处。食用前先洗净切碎,可炒食或做汤,也可晒干备用。药用能利五脏,助消化。形态: 形如猴子的头,故名猴头。新鲜时呈白色,干燥后变为淡褐色,块状,直径 3 ~10 厘米,基部狭窄; 除基部外,均布以肉质、针状的刺,刺直伸发达,下垂,长 1 ~3 厘米。

8. 树皮

除了野菜野果之外,树皮也可作为应急食物,

如 “3 月吃桦树皮,4 月吃椴树皮,5 月吃松树皮”是老一辈人的经验之一。

警告: 除非陷入绝境,否则,一定要选择熟悉的植物吃,或选那些与所熟悉的某种植物相似的来吃。不熟悉的不可凭颜色、气味、味道来鉴别是否能吃。

三、野生植物加工方法

野生植物加工方法有煮、烤、烘和炸等,下面分别介绍各类野生食物的加工方法。

1. 淀粉食物

植物的根部有大量可食用的淀粉。但生淀粉不易消化,含淀粉的植物都应煮熟后食用。但应注意,煮食时应煮两遍,煮的第一遍水应倒掉,再用清水煮第二遍。

2. 果实

水果可直接食用,干果、坚果则可加工 ( 煮、焙、烤)后食用。

3. 野菜

野菜多数是指多汁的叶子、豆荚、种子、秸秆及非木质性根。食用时要选择那些比较嫩的,煮熟后再食用。通过多次清水漂洗,可去除植物的苦味和异味。

(四)野外生火安全

烧水需要火,煮烤食物需要火,宿营取暖需要火,发求救信号、驱赶野兽也需要火。因此,在野外生存,学会取火非常重要。

一、选择生火的地点

在野外,并不是随处都可以生火,因为稍有不慎就会引发火灾。搭野营炉灶时,可选在近水处,但不要靠得太近,以免污染水源。为避免火灾,生火时,应清除火源周围的易燃物,特别在风力大、干燥的日子更应当心。

生火要在风力小或背风的地方。地形平坦且风大时,可竖一道挡风墙或挖一道沟壕生火。

生火的地方不能太潮湿。如果找不到干燥的地方可用湿木头或石头搭建一个高出地面的平台生火。

二、收集燃料

在野外最常见的燃料是干枯的植物,枯树枝、干草最为理想。干树皮、干苔藓、落叶、针叶松的干果和落果等是很好的引火材料。在没有树木的地区,同样有天然燃料,如煤泥干、油页岩、含油的沙土、干燥的动物粪便和动物油、废弃的生活垃圾、布棉料、塑料和汽车轮胎等都可以作为燃料。

三、怎样取火种

出发前一定要检查是否带有足够的火种。火柴是野外生活中最主要的火种之一。火柴盒要作防水包装,如果火柴受潮,可采取如下办法进行补救: 将潮湿的火柴放在干燥且不油腻的头发里摩擦,摩擦头发产生的静电可将潮湿的火柴烘干。打火机最好是防风打火机,有条件的话可以在救生包中带一个密封点燃器,上面附带几根灯芯油绳和火石,用防水胶布紧紧包好,可用它点 400 ~ 600 次火。如果野外作业时间较长或在高山极寒地带作业,应带上一个金属火柴,这种现代火柴可点 3000 次火。在没有火种的情况下,可用以下办法取火:

1. 凸镜引火法

用放大镜 ( 或望远镜片、瞄准镜、照相机上的凸透镜)透过阳光聚焦照射易燃的引火物 ( 腐木、布中抽出的纱线、撕成薄片的干树皮、干木屑、汽油、酒精和枪弹的发射药或导火索等) 取火已为人所熟知。此外,放大镜透过阳光聚焦还可将受潮或被水浸湿后晒干的火柴点燃。在手电筒反光碗的焦点上放引火物,向着太阳也能取火。

2. 电火花法

如果汽车蓄电池没有坏,可截取两段不太重要的电线,例如照明灯的电线或跨地线。两线各接一个电极,然后小心地把两线的另一端互碰,激出火花点燃设置好的引火物。

3. 闪光信号灯法

如果汽车上装有闪光信号灯,可将灯罩的顶部在岩石上碰碎,用闪亮的灯点火。但要按要求去做,小心别引起森林火灾。

4. 电珠法

手电筒的电池和电珠也可以做引火的工具。把电珠在细沙石上小心磨破,注意不能伤及钨丝,然后再把火药填入电珠内,通电后即能发火。

若有电量较大的电池,将正负两极接在削了木皮铅笔芯的两端,顷刻间,铅笔芯就会烧得像电炉丝一样通红。用这种方法引火既方便又保险。

5. 弓钻引火和藤条取火法

( 1) 弓钻引火。用强韧的树枝或竹片绑上鞋带、绳子或皮带,做成一个弓子。在弓上缠一根干燥的木棍,用它在一小块硬木上迅速地旋转。这样会钻出黑粉末,最后这些黑粉末冒烟而生出火花,点燃引火物。

( 2) 藤条取火。找一根干的树干,一头劈开,并用东西将裂缝撑开,塞上引火物,用一根长约两尺的藤条穿在引火物后面,双脚踩紧树干,迅速地左右抽动藤条,使之摩擦发热而将引火物点燃。

6. 击石取火法

用黄铁矿打击火燧石可产生火花,使火花落到引火物上,当引火物开始冒烟时,缓缓地吹或扇,使其燃起明火。

7. 其他方法

在平坦的木板上摩擦玻璃片,也能生热发火。待剧烈摩擦发烫时,将火种吹燃。

还可用两块软质的木头或竹片用力相互摩擦取火,下面垫以棕榈树皮等干燥物作火种。也可以在一块软木底部刨一条直沟,然后用一根矛状硬木尖端前后犁行,这样首先产生出火种,最后将其点燃。

四、生火的技巧

开始生火时,如果风大或燃料较湿,生火会很困难。生篝火需要窍门,首先找一些纸条、布条或者干草、枯树叶等易燃物。把火点着后再加些干草、细树枝,这时不能着急,当火大之后,再渐渐地添加粗树枝。

警告: 野外生火要注意安全,火堆四周直径 1. 5 米范围内不能有易燃物,风力大时要做防风墙。离开营地时要做到人走火灭!

五、做饭

在遇险条件下,最好每天能吃一顿热食并补充必要的盐分。但在许多情况下,求生者往往有火而无做食物的炊具。没有炊具如何煮食? 下面的方法简便、有效,不妨一试。

1. 炭火煨烤

给植物的块根、鱼、鸟及其他动物等食物裹上一层粘土或包上一层湿树叶放在炭火上煨,这样就不会烧坏食物。

2. 篝火烤食

把鱼、鸟等动物去内脏后,穿在湿木棍或小树枝上,直接放在篝火上烤制。

3. 土坑烤食

先在泥地上挖一个 30 ~40 厘米深的坑,将肉块、鸟蛋、植物块根等食物放在坑底,在坑内放上绿色植物的叶子、青草或能保持食物清洁的布。然后在小坑上盖一层 2 厘米厚的沙子或泥土,把火堆放在上面。但不可把肉块放在树叶堆里烧,这样会产生烟熏味。

4. 瓦罐煮食

用泥土做一个煮食物的土制瓦罐,内部衬一层锡箔,然后放入干净水和要煮的食物,再加入烧热的石块,直到水开。用大绿叶盖上至少 1 小时,直到食物完全煮熟。

5. 热石蒸食

把带壳的食物直接放在烧热的石块上或石块中间烤( 某些肉要用树叶或草包起来) ,再在上面盖一层沙子或泥土。等食物熟透后,扒开泥土,即可食用。

6. 竹筒煮食

竹筒加水,可当锅用。

(五)野外宿营安全

在野外,为了遮风挡雨,御寒避暑,免受虫蛇叮咬、野兽侵袭,同时保证充足的睡眠和休息,庇护场所必不可少,野外宿营是野外生存的一项重要内容之一。长时间在野外作业一定要带帐篷、睡袋、吊床等宿营装备。同时刀斧、绳子也是必要的工具。搭帐篷时应按帐篷架设、撤收方法和要求操作。

一、宿营地的选择

野外环境复杂多变,相对理想的宿营地应具有以下特征:

( 1) 平坦、开阔、相对避风,便于发出包括火光在内的各种求救信号。

( 2) 寒冷地区向阳,炎热地区避阴。

( 3) 局部相对高地,周围具有排水沟。

( 4) 距离水源不远,可避免与动物发生冲突。

( 5) 如果发生交通意外,又不幸受伤,需要等待救援,应该离事故地点不远,发现事故地就能发现伤员。

选择宿营地的注意事项:

( 1) 不要在风口搭建庇护所。

( 2) 不要在低洼地和干涸的河道 ( 水道) 上建立营地。

( 3) 不要堵住野兽的通道。

( 4) 不要在距离水源太近的地方扎营。

( 5) 不要在瀑布下面宿营。

( 6) 不要住在孤立的高树下面。

( 7) 不要在陡坡上或悬崖下,以及那些有掉落岩石、雪崩风险的地方宿营。枯树下也不适宜宿营,以防折断时砸伤人。

( 8) 别捅 “马蜂窝”。

( 9) 建立雪洞或雪屋时,注意雪崩的危险。

( 10) 密林深处不安 “家”。

二、帐篷或庇护所的搭建

如果只是简单休息,只需将帐篷快速简单地架设在一个合适的地方,或者干脆利用周围的树枝、土坑等建造一个临时庇护场所; 如果要长时间的休息,就需下功夫搭建一个较为稳定的帐篷或庇护场所。在各种地形上建造理想的休息场所,不但需要技巧,还需要因地制宜、就地取材。

1. 山地宿营

选择两棵树作立柱。然后在距地面 1 米处绑一横杆,横杆两边斜搭 ( 约 45°) 若干根杆,杆上再绑上两条横杆,即可将树枝像铺瓦一样,一层层重叠地搭挂在支架上。遮棚的两侧也用树枝遮堵,这样就制成了一面坡形帐篷。

如果有山洞,则可以利用山洞作长期居住的 “家”。进山洞前要检查是否有野兽,是否会有石头从洞顶掉下。当你准备入住山洞时,可以在洞口处修建简易的篱笆,或是放上石头、圆木等障碍物。

如果是夏季,天气炎热时可将雨衣、床单和苫布、伪装网等用绳系住两头,并系在枝干上,人员既可躺在上面休息,还可在上面架设蚊帐,防蚊虫叮咬。下雨时可在上面再拉一根绳子,搭上方块雨布,四角用绳子系牢,以便形成防水帐篷。

2. 沙漠地区宿营

在平坦地形处选择一个低洼的地方,也可以选择在两块岩石之间或干脆挖一个深约 60 厘米的坑道,直至你能比较舒服地躺在里面并能放下你所有的器材为止。把帆布或雨衣就地展开,用沙土把它们紧紧地固定在坑道上面,如果材料充足,还可以在坑道的上面做两层的顶棚。

在沙漠中,地表以下半米会比地面温度低 20℃ ~30℃,所以向下挖半米形成一个大坑,再在坑的上面构建宿营棚,就可以摆脱酷暑的烦恼。

双层的顶棚会有很好的降温和保温效果,特别适合沙漠地区使用。在沙漠地区,要特别注意天气的变化,一旦有大风的迹象,一定要避开溪谷、冲积河道或植被很少的地方,因为这些地方往往容易招致大风袭击。

3. 雪地宿营

冬季在积雪深的地方宜构筑雪洞。当积雪在 1 ~ 4 米以上时,可直接开口构筑。开口后可拐 1 ~ 2 个直角弯,使通道尽量呈 “Z”字形,修成向上倾斜的斜坡状。雪洞口要比通道高一些,洞顶铲成拱形并留出通气孔。

当积雪较少时,可构筑雪屋。积雪板结时,直接切成长方形雪砖,再按需要堆砌; 雪质松软时,可把雪装入木柜里踩实,加工成雪坯。堆砌中应在雪块间敷设浮雪,逐层收顶。洞口可根据风向开成 “n”字形,顶部为拱形、人字形或圆锥形,可用雨衣或柴草覆盖。雪屋构筑好后,要在屋底部铺 10 厘米以上的干草,再铺上雨衣、褥子,用装有软草的麻袋或草捆堵在洞 ( 屋) 口,防止冷气侵入。

假如积雪较多且没有地形可利用时,可就地挖一条雪壕,人员在背风处宿营。

三、野外宿营的其他注意事项

( 1) 尽可能利用天然的树洞、山洞等,以节省体力。如不合适可以稍加改造。

( 2) 野外宿营要考虑当地气候条件。在干燥炎热地区,白天需防太阳暴晒,而夜间又要防寒。在潮湿的丛林地区,要考虑防雨及防昆虫叮咬。

( 3) 帐篷或其他隐蔽所的开口应逆对风向,可用放倒的圆木、石块、冰块和积雪堆积起来,建一道防风墙,以阻挡狂风。

( 4) 冬季宿营应注意: 在雪层较薄的地方,应先将雪扫净; 在雪层较深的地方,应将雪筑实再在雪上铺一层 10厘米以上的干草,以防止雪受热融化。

( 5) 建雪洞时,必须考虑风向。一般说,雪洞应尽可能地建在斜坡上,雪洞洞口应设在背风面,以便躲避冷风的侵袭。如果雪洞中结了薄冰,可用木棍或其他尖锐的工具刮去。要注意的是若温度太高雪屋会被弄湿。

警告: 野外宿营时应避开陡峭的悬崖和沟壑,避开植被稀少的山坡。

(六)野外天气观测

在野外进行地质调查,应该掌握一些通过观察天象和自然现象来预测天气的方法。用这些方法预测天气,虽然没有气象部门来得准确,但对于野外生存的人来说,学会这些方法对野外活动的确有很大帮助。

一、根据云彩预测天气

俗话说: “云是天气的招牌”。在天气改变之前,云层会提前发生变化,学会看云,就基本上可以把握眼前或近期的天气变化情况。

在学习看云之前,先让我们来弄清楚几个形容云的关键字:

“层”: 用来形容分布均匀、密集、面积大、连续、几乎布满天空的大范围云,属于密云。

“积”: 无论大块还是小块,只要是集中在一起,形成团、块状的云都称之为积,属于厚云。

“卷”: 缥缈如丝、线、条状,云之间靠近而又不连接称为卷,属于薄云。

“高”: 在 5000 ~6000 米以上,可称为高。

“乱”: 块头大、形状不固定、分布不连续谓之乱,属于厚云。

将上面的单个字,经过组合,就成了另一种形状的云,以下我们根据上面这些单字或者组合来介绍一下常见的几种云相:

( 1) 积云: 只有 “积” 云的时候往往是蓝天、白云,预示着天气晴朗。

( 2) 积层云: 代表积云密集,布满天空,预示着不久将有小雨或小雪。当积层云黑暗时,预示着大雨或大雪。

( 3) 卷云: 表示低压正在活动,一两天内会发生天气变化,但当天一般不会下雨。

( 4) 卷积云: 既有 “积”的意思 ( 形成小块儿) ,又有“卷”的意思 ( 小块儿连成线) ,看上去类似鱼鳞。这样的云相预示着会在几个小时或一天后下雨。

( 5) 卷层云: 薄薄的卷云密布,常常在太阳或月亮周围形成晕,几个小时后会有小雨,常常是连绵的细雨。

( 6) 层云: 较薄的层云一般会逐渐上升,并最后消失;稍微厚一些的层云有时会形成雾; 灰色的较厚的低空层云能引起绵绵细雨,如遇到冷空气雨量会增大。

( 7) 高层云: 随气压、气流的变化产生不同的变化,在短时间里不容易确定,有时候会打雷,然后下起雨。

( 8) 高积云: 一块块的云团在高空上飘荡,像一群无边无际的绵羊群。高积云有很大的不确定性: 如果云团被风吹散,则天气转好; 如果云团集中,几个小时后就会下雨。一般情况下,云团被吹向西方,天气转好的可能性较大; 反之,则容易变天。

( 9) 乱层云: 乱云密集排列,并不断翻滚,云色多为灰白,这种云相一般在几小时后肯定会下雨。

( 10) 乱积云: 典型的雷阵雨云相,云集中的地方是黑压压云团,没有积云的地方甚至可以是晴天,夏天那种隔道不下雨的现象就是乱积云产生的,即哪里有乌云哪里就下雨。

二、根据动物行为预测天气

很多动物都有预测天气的本能,根据动物的行为也可以判断天气将要发生的变化,正如农谚所云: “燕子低飞蛇过道,大雨不久就来到。”

( 1) 蜘蛛: 早晨看到蜘蛛网上结有水珠,当天将是一个晴朗的天气。因为在天气晴朗时,昼夜的温差比较大,暖湿气流会在遇冷时凝结成小水珠。

( 2) 青蛙: 下雨前夕,空气的湿度增大,青蛙敏感的皮肤会马上感知到。也许是出于高兴的原因,下雨前夕,青蛙会不停地鸣叫,音量也超过平常。

( 3) 蚯蚓: 蚯蚓钻出地面,表示今天有雨。因为蚯蚓通过皮肤呼吸,太干燥的空气不利于其对氧气的捕捉,下雨前夕,空气湿度增大,蚯蚓会很乐意钻出地面。

( 4) 蜻蜓: 蜻蜓低飞时,将要下雨。下雨前,低气压使昆虫处在距离地面较近的地方活动,蜻蜓以小昆虫为食,要吃到食物,蜻蜓必须也要低飞。

( 5) 蚂蚁: 在大雨即将来到时,蚂蚁会把家搬到较高的地方,因此,看到蚂蚁搬家时,往往预示着要有一场大雨。

( 6) 蛇: 蛇对空气湿度非常敏感,和蚂蚁一样,下雨前,蛇也会从低洼地点转移到高处。

( 7) 燕子: 燕子在飞行时,张着大嘴捕捉空中的昆虫,下雨前夕,它们也只有低飞才能吃到昆虫,原因和蜻蜓是一样的。

( 8) 动物抓痒: 干燥使动物的皮肤紧绷,潮湿时皮肤开始舒展,毛发却变得紧绷,也许是这一紧一松带来了瘙痒,也许是为了更好地防御雨水的袭击,动物在下雨前,都会不断地抓痒并梳理毛发。

( 9) 人体变化: 疤痕在阴雨天的前夕会发痒; 受过伤的关节会疼痛。患有风湿的患者也是很好的天气预报员。

三、根据其他自然现象预测天气

( 1) 彩虹: 阳光照在湿度较大的空气中会形成七彩的弓形霞光。当彩虹出现在早晨时,说明当天的空气湿度过大,空气中的水分子会不断聚集,形成阵雨。当彩虹出现在晚上时,长夜过后,将是一个晴朗的白天。

( 2) 彩霞: 天边红彤彤的云彩也可以预示明天的天气。日出时分的彩霞预示着当天有雨或雪; 日落前夕的彩霞预示着第二天将是一个好天气。这正如俗话所说的那样: “早霞不出门,晚霞行千里。”

( 3) 风向: 闷热的天气里突然起风或者风向突然改变,并且风中夹杂这一股凉爽气息,预示着老天马上就要变脸,立即宿营或者寻找庇护所才是明智之举。

( 4) 太阳: 太阳周围有一圈淡淡的晕,天空也是灰蒙蒙的,表明几个小时后有雨或大风。

( 5) 植物: 植物叶面潮湿,卷曲的小叶逐渐伸开,表明空气湿度开始增加,一天之内必然有雨。

( 6) 气压: 晚间气压逐渐变低,第二天将是有雨或有雾的天气。

( 7) 能见度: 天气晴朗时,能见度高,远处的山脉清晰可见,只是略微带点蓝色; 湿度较大的天气里,能见度低,远处的山脉无法见到 ( 即无法看到蓝色的山脉) ,近处的山脉轮廓也不清晰。

( 8) 烟: 气压正常时,烟会自然向上,并逐渐散去; 气压降低或气流不稳定时,烟会显得散乱,有时升腾起来的烟反而又降下来,遇到这种情况可能就要变天。

( 9) 星空: 群星闪烁的夜空预示着第二天的晴朗; 没有星星的夜空预示着第二天的阴霾。

(七)野外登攀与下降

在野外进行地质调查工作,由于地理环境险恶,有可能把人困在高处或滞留在深谷,掌握一些攀登或者下降技巧有助于脱离险境。

一、攀登技术

在陷入险境的情况下,可能没有任何攀登工具,徒手攀登尤为重要。

1. 徒手攀登方法

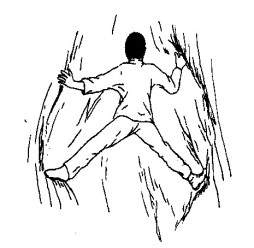

( 1) “大”字攀登法。伸展双臂,分开双腿,使身体呈“大”字形,并像壁虎那样将身体的腹面紧贴岩壁 ( 图5 -9) 。

( 2) 足背支撑法。这种攀登方法比较适合攀登 1 米左右宽的裂缝和间隔适当的建筑物 ( 图 10) 。

(图10)

( 3) 反向支撑法。支撑的原理与上面相同,但支撑的部位是靠四肢 ( 图 11) 。反向支撑法比较适合攀登裂缝和有凹陷的陡坡。

( 图 11)

( 4) 修路攀登。以上介绍的方法都是针对岩壁等坚硬坡面而言,当面对泥土构成的陡坡时,可以采用边攀登边修 “路”的方法攀援。即在选定的攀登路线上挖出一个个蹬踏的“脚窝”。挖脚窝的工具可以是尖锐的石头或木头 ( 图 12) 。

( 图 12)

( 5) 攀援。有些陡坡或峭壁上生有藤本植物或者是暴露出许多树根,拽住它们也可以借力攀登。

2. 利用简单工具的攀登方法

( 1) 利用木 “镐”的攀登方法。对于有山皮 ( 石头表面有一定厚度的沙土、植被) 的陡坡,这是一个行之有效的方法 ( 图 13) 。

( 图 13)

( 2) 利用有倒刺的梯子的攀登方法。木镐可以继续改进制成有倒刺的梯子。找来两根较长有分支的木杆,像制作木镐那样在每根木杆儿上留出 2 个倒刺,并把它们绑成梯子 ( 图 14) 。

( 图 14)

( 3) 撑杆攀登方法。找一个略大于陡坡长度的木杆( 松木、竹子最好) ,大头固定在陡坡下的凹坑,并掌握好凹坑与陡坡的距离,攀登者抱住木杆,两脚分开蹬住坡面,交替移脚和双臂使身体逐渐上升 ( 图 15) 。撑杆攀登方法适合不十分高、却又很难攀登的一段陡坡,也可以帮助越过下面一段的光滑岩壁。

( 图 15)

( 4) 利用绳索的攀登方法。在绳头上绑一块大小适中的石头,以 1 米许的绳长为半径,抡动,抛开,直至石头挂在树枝、树杈上,调整手中的绳子,使石头距离粗树枝约20 厘米,摇动手中的绳子使之绕过石头并缠绕在反折回来的绳子上,在石头没有被 “麻花劲儿”反弹回来前,突然拉紧手中的绳子,石头便会靠紧树干,并牢牢卡住。然后顺着绳索攀登。

二、下降技术

1. 徒手下降方法

( 1) 五点下降法。为了增加摩擦力和稳定性,在下降过程中除了四肢还可以利用臀部。

( 2) 倒退下降法。背面朝天,四肢着地,手脚交替向下移动。

( 3) 侧面下降法。双手或单手扶地,双脚交替以内侧和外侧着地。侧面下降法是专业人士最推崇的方法 。其优点很多,脚侧面着地,受力面积大; 下身侧面,滑坠时可以及时趴在坡面上; 视野宽阔; 下降速度快。但侧面下降法不适合太陡的坡面。

( 4) 滑降法。如果坡面上到处是树叶、短草、细小的沙砾,这时可以考虑直接滑下去。准备下滑前,要做好臀部、小腹、腿、足部的保护。

( 5) 跳落技术。有时候,在经过分析和尝试后,发现没有可能用你平时掌握的任何一种方法下降,或者是在紧急时刻,必须在很短的时间内下降时,也可以考虑直接跳下。在选择直接跳下前,要结合落差的多少,分析跳下和留在原处的后果哪个是可以接受的,选择结果对自己伤害比较小的方案。准备跳落前,要注意选择着地点、俯身或扒边缘以缩短下跳距离、选择缓冲方法化解缓冲力 ( 图 16) 。

( 图 16)

2. 利用简单工具的下降方法

( 1) 利用绳索的 “之”字形下降法。将绳索反折成双股,套在树桩、突起的岩石或者是事先打好的固定点上,下降的人 “骑”在双股的绳索上,并把双股绳绕过肩膀使之呈 “之”字形 ( 图 17) 。

(图17)

( 2) 利用树枝的接力式下降法。如果陡坡上长着树木,我们可以一棵一棵地抓着树木向下移动。可以找一根基部有分杈的长木杆做一个长钩子,钩住上面的树木下降。

( 3) 缩短距离法。如果陡峭岩壁中间有许多裂缝、小岩洞可以当做把手点和落脚点,我们可用短绳、皮带 ( 可以承担身体重量的) 绑上一块长宽不等的石头,竖起来塞进岩石裂缝里,然后横过来拉紧、卡住便是一个很好的缩短距离的方法 ( 图 18) 。

( 图 18)

祝愿所有在野外工作的地质工作者平安顺利。

网址:野外生存技能秘籍! https://www.yuejiaxmz.com/news/view/20429

相关内容

野外生存技能你必知的野外生存技能

野外最基本的五项生存技能

野外生存技能有哪些 – 手机爱问

野外生存技能与应急

野外生存技能:应急救援员的综合素养

野外生存必备的六项基本技巧

野外生存技能与应急预案整理.doc

野外生存生活选项课程介绍

沈阳市疾控中心应急机动队开展野外生存技能培训