=对聂振文泼墨泼彩山水的几点思考

民俗风情体验:泰国泼水节,墨西哥亡灵节庆祝。 #生活乐趣# #旅行建议# #主题游推荐#

说实话,振文的大作我见过不少,相对在形式美感上,我关注得多一些,然而刘勰所谓:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色杂、方圆体分、日月叠璧、以垂丽天之象,山川焕绮,以铺理地之形,此盖道之文也”,因此,要我把振文在泼墨泼彩上,理出一点“别裁”新意,尤其在人文高度上的“循迹”,还真有点难度。我认为,其一,泼墨泼彩它是传统山水意象语言的一种极致表现,在境界的追求上,需要达到“技道合一”完美的、天才的驾驭,非大智慧、大格局、大胸怀、大经历者不可为,非此不可。其二,泼墨泼彩被大千“摆弄”到了极致,虽说当今从学者甚众,然很难见到有所突破的作品,不是“杂耍”一通,就是徒具“皮毛”形貌,未得半点灵魂品格,了无精神品质,就连评论者也大都是从“形而下者”谓论。其三,振文承“道”多日,说完全做到“自出机杼”那是胡说,但从主体所处之社会环境、世相人心、文本解读和精神蒙养,通过潜意识地沉淀和累积,有意识地“构建”自己的审美特质和“内美”精神,有所造就,这是我不容置疑的。为此,对振文作品的解读,我确实需要作一番“察之务精”的基础性工作,不光要和大千在形式上、审美上做比较,还要试图从社会学、历史学、美术史和哲学层面,来探讨其个性成因的文化现象及潜藏的本质意义,因限于篇幅、限于水平,我只能浅略的谈点想法。

一

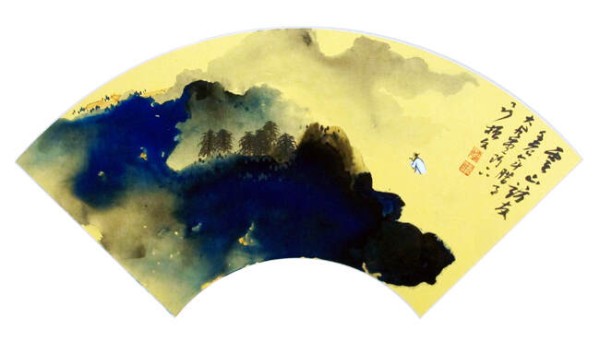

艺术生命的“过程论”,这是我定义振文泼墨泼彩,一个重要的审美风向标。所谓“艺术即生命,生命即艺术”,这是从中西美学的生命意义、生命人格的对等性、一体性来看的。中国传统文化在生命内化与艺术外化上,历来是纠结的、矛盾的,画家往往既衷情于超脱隐逸,又感动于现实存在,艺术表现上就一直存在着两种对比鲜明之审美形态,如文人画之于世俗画,浪漫诗之于田园曲,山水雄浑之于恬淡等,不过一种体现阳光、雄浑、崇高、壮阔、激荡和浪漫等,有如生命之灿烂达观,一种体现萧瑟、内敛、含蓄、平淡、天真和朴拙等,有如世事之洞达圆融。如中国绘画精神,把简雅平和、圆融通达视为一种极高的境界,所谓绚烂至极复归平淡,这是一种艺术生命的“终极论”。当然,还存在着一种重视生命的个体性关怀,重视现实的存在感,重视“生命痕迹”的过程真实,这是一种艺术生命的“过程论”,正如塞内卡说过:“生命如同寓言,其价值不在长短,而在内容”。 振文无疑属于后者,我们看振文的泼墨泼彩,无论从构思经营、语言符号、色彩象征等个性传达和自然释放看,其泼彩泼墨语言酣畅淋漓、节奏明快、气度弘达、自然成趣,有着极强的、感人心魄的艺术魅力,其动态、气势、力量传递着一种激情奔放的生命活力,就如“生命正当时”,这是振文生命过程中,以靓丽精彩的面貌、华彩激越的方式,传达出他独特的生命体验和灵魂感悟,使作品焕发着性灵的、本真的、绚烂的光彩。其成因,一方面,自明清以来,中国绘画在美学上受到西方美学的一些影响,尤其自大千敦煌和西方的一番游历,使泼墨泼语言在成熟过程中,在审美品格上,无形中接受了一些西方的理念,更主要的是,振文生于斯长于斯,“侵淫”中国传统文化日久,他骨子里洒脱豁达,有着“衷情桃园”和“志在泉林”的愿望,一直追求艺术和生命的圆融通达之境;一方面,振文心性、生理“朝气蓬勃”,本身又来自社会底层,经历复杂、命运多舛、境遇堪表,有着积极的入世情怀,按弗洛依德精神分析上讲,画家会沉淀来自生命成长中的一些轨迹,并通过某种潜意识体现出来,比如当下,面对物质化、利益化,成为现实功利性和世俗庸俗化的重要推手,价值的多元、人心的不古、生命的意义、灵魂的归宿,有时会成为画家思考艺术、思考人生的一个命题。从这个意义上讲,振文的画通过非表象化、非逻辑性地去把握这种创作高度,已跳出泼墨泼彩绘画本体性的研究,跳出传统审美和思维习惯的羁绊(因为这样的情况太多了),以生命“过程论”意识,找到艺术和生命“对接”的那块“湿地”,表现得如此纵横激越、绝美华彩,值得我们研究。

二

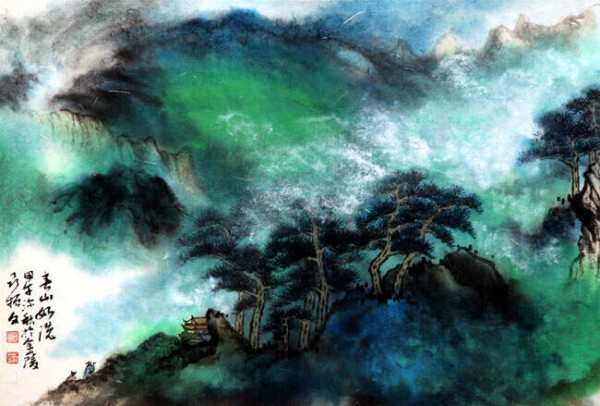

振文泼墨泼彩有很强的“在场”意识。其“介入性”、“精神性”的核心,是表现主体精神强大的现实拥抱感和对自由生命的彰显。振文虽沿习大千一格,但我想,“我思故我在”,“在场”意识,这是他在艺术审美上,在艺术生命本质上,已区别于大千的“内美”特质。如振文在语言形式上,通过运用比兴手法、比德思维,极尽所能地发挥泼墨泼彩,无限想象和无限幻化的艺术表现力,使它呈现出一种激活和畅想的状态,非常富有冲击力和穿透力;在构图上,振文重视形式的归纳和集约,重视黑白和冷暖色彩的整饬强化;在素材物象组合上,则采取以小观大的视角,对局部进行重点的营造和刻画,以此突出图式“镜像”的特写效果;在艺术精神传达上,则强调生命的个体性关怀,强化与现实价值观的对比感等(比如主题性创作),因此,在画面语言传达上、感官视觉上,其“场域”显得更加直接、更加单向,情感体验、精神诉求则更具有针对性。

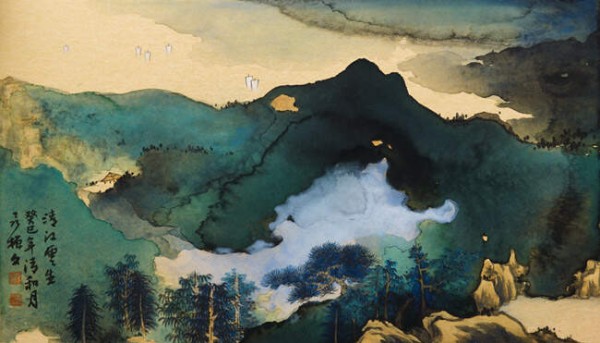

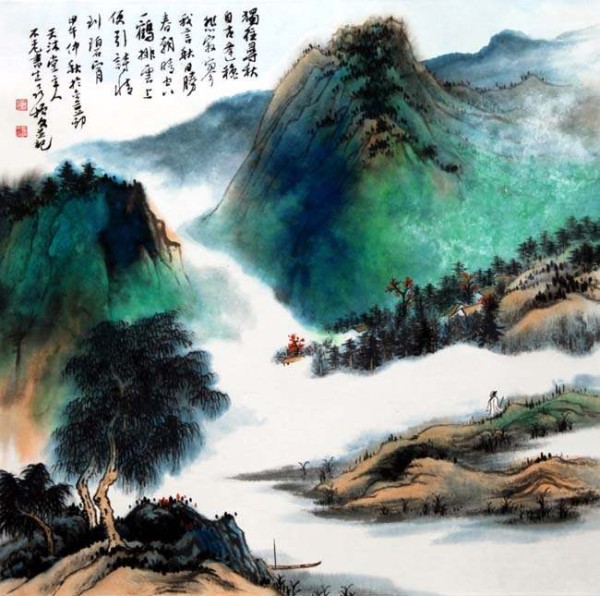

这种生命的“在场”意识,是发于中而形于外的。这从《泉和万籁生》《秋山论道》《清江云生》等画面看,外在语言、视觉张力绚丽张扬、幽深玄秘美如圣境,使我们对一种生命的向往、寄托、敬畏和尊重之情,跃然于画面之中。这种“在场”意识,一定是生命“正在进行时”的情境转述,否则,不能有如此的气息和感染力。当然,这种表象的背后,恰恰是画面反复传递着的,一种闲适的、象征的、内敛的精神图式结构,比如说,其幽深玄秘、旷远飘渺的场景描绘,其闲情逸致、隐逸超迈的高人逸士,就具有强烈的“澄明”性精神诉求,“澄明”而致达“去蔽”、致达象征、致达揭示,其本质是来自“在场”意识,这是振文对来自时代社会“在场”的触发与碰撞,睁眼观看了、用心思索了、用心体味了,在审他与自审中,在现实与理想的人格冲突中,对作为主体的人格精神具有了实质性的认识和了解。也就是说,振文钟情于泼墨泼彩,不受外界各种因素的干扰和制约,克服难以想象的学术和身份认同,砥砺前行,他对泼墨泼彩审美精神做一种深度回返、修复和重塑,对泼墨泼彩语言“元问题”的纯粹性把握,是从当下自身体验、自我情感出发的,当内心有了生命的冲动、心灵的感荡,尤其是当处在生命的悲情忧伤、抗争的时候,当生命体温、脉动快感、疼痛幸福充溢的时候,把它融入到具体的现实情境和细节感悟中,所以,宗白华先生说:“美的源泉是人类最深心灵与他的环境世界接触相感时的波动”。当然,振文这种“在场”意识,体现在作品上,具有“精神性在场”的特征,意即振文对艺术存在的意义和生命灵魂的追问,对来自世俗伦理的、现实潮流的、意识形态的理念维度,并未做直抒胸臆式的批判,对现实生活、对社会环境未做直观的、政治式的解构,其文本表述,观念的非直接性、形式的张扬性、自由性和强烈性,虽然在作品面貌上格外醒目,而情感取向的表达上,则不是那么强烈,显得曲曲折折、隐隐晦晦、恍恍惚惚,似乎在强大的现实“话语权”面前,又是以象征性的、内敛性作为终结。

三

振文的泼墨泼彩有很强的“冲突”意识,其表象是“冲突”,实质是圆融。以往主体灵魂、心理诉求与作品在形式上的追求,是内外同构的,即所谓形式内容一致也。而振文更强调的是,通过强烈的“ 冲突”意识,强化作品的内在本质。如在画面形式构成上,在语言提炼上,他把泼墨泼彩墨彩淋漓、大气潇洒和憾人心魄的外在气势,与幽远旷达、虚幻玄妙、灵动超然之澄明”心境、之“内美”特质,表现为动静的矛盾对立、阴阳的和谐统一。如《幽谷滴翠》《胸壑起云烟》《高士图》《逍遥图》以及《雾锁青山》《叶红知秋》《泉源万斛自飞流》等作品,其动为势,墨彩酣畅淋漓、纵横开阖,涵摄着生生不已的气韵,其静则为“虚无”“因应”之屋宇楼阁、亭台舟楫、持仗老者、世外高人等。这种化静观为动照,融外在形式空间,化墨彩节奏入内心空间的动感旋律,是振文把动静在形式和内容上,进行了审美理想化、浪漫化的对立和并置处理,以一种时空观照的方式,体现在“历时性”的游观上,尤其体现在禅宗意识,“共时性”的介入上(振文早期山水以南宗入手)。其表现性,在于这种“在场”意识,是对现实的关照和感悟,而本质上,是人格矛盾和心理冲突的体现。一方面,体现主体精神与现实命运相紧密结合上,画家有着积极的入世情怀,“人生天地间”,人格、身份的认同,往往作为压抑个体的心灵释放,精神、灵魂如能适意的栖居,是何等的快意?如《万古覆苍烟》《清秋访友》等画面中,反复出现的持杖老者,表达的只是一个精神符号,也许是振文自己,也许是滚滚红尘中的你和我,也许是一颗已经被世俗“潮湿”了的,或者已经“受伤”的灵魂,在山水、云烟的环绕拥抱中,追赶日月、沉淀光阴,“恍兮惚兮”,“恍惚”的是灵魂的出窍,亦或灵魂的醒悟?因此,我们看振文的持仗老者在表现上,相比大千的闲适、隐逸要急迫、显露得多,其状态有如“渴骥奔泉”,我认为,他已经不是再现形象,而是在凝结人格灵魂,也许这是一个时代历史的穿行者,作为一种符号价值,在丈量过去、丈量未来、丈量人心,他已经“饥渴”了很久很久,所以,他需要甘泉,心神向往之,已迫不及待的去飘渺云烟、洗涤灵魂。一方面,振文生性内敛达观、慕怀雅趣,“致虚静、守静笃”、“事能知足心常惬”,骨子里充溢着一股禅道之风,灵魂深处及潜意识中,有着悠然意远、恬然自得的追求,他把物欲世界里的羁索,把人生的痛苦本质,“洞明通达”、“超然物外”,在生命和艺术精神的本质把握上,以“散虑”、“乐天”“逍遥”、“遁世”的精神化入其艺术创作中。因此,我们看他的作品,不管丈二巨构,还是盈盈小幅,在画面构思布局上,通常整饬成C型、Z、之字型等,这种构图本身气场、动感、节奏感很强,尤似无极太极之生生不息,这样处理使情感抒发难以遏制,很富有感染力,但在构成元素、审美形式上,他是以冲突化、矛盾化的对立方式来处理的,其表象是纵横大气、酣畅淋漓,而“内美”境界、精神意蕴之特质,却是传统文化之“中和圆融”、旷达静怡意识,本质在于表达天、地、人万古恒美的自然之道。因此,我说振文泼墨泼彩语言形式的“冲突”性,是建立在生命本质意义上的,一曰世俗,一曰神性,它是主体精神矛盾人格、世俗人格和道德人格的反常化、冲突化的体现,非此不足以抒发画家之性灵,非此不足以打动人心,所以,他的作品既是出世的又是入世的,既是超越自然的又是切近自然的,既是矛盾冲突的,又是对立统一的。

四

“绿”的生命意识,是振文泼墨泼彩在心理上表现一种“执拗”,似乎做到一种“病”态的坚守。比如说,大千泼墨泼彩在运用石青、石绿上相对平和、自然一些,振文则表现得更加浓烈和主观。比如,《幽谷岚翠》《翠涯泻银》《青山藏古寺》《翠谷鸣泉》《黛色映远帆》等作品,他与大千追求那种绚丽壮美、变化多端、自然和谐有所不同,大千善于体现光雾之色阴明晴晦的自然变化,而振文则“绿”得更加纯粹和极致,通过对石绿、石青和墨的浓淡变化、面积强弱的处理,来主导画面的整体效果,并结合重点景物的刻画,达到虚实结合、重点突出的效果,体现了一种道家“天人合一”的自然美,禅宗宁静致远的心境美,更多的是儒家那种中正和谐、适意均衡的美。《秋山论道》《秋风渡水香》《叶红知秋》看不出哪是秋山,分明表现的是青山绿水,体现的仍然是“绿”呀。我想,《秋山问道》,问道者何为,问道者何所思?也许它通过“秋”的岁月轮回,用“绿”来折射出主体现实的狂躁和心灵的沙漠,能够拥有一块永久的栖息之所吧。

“悲秋”常常是中国古典诗词中表现的一个永恒性主题。如“秋花惨淡秋草黄”、“荷叶枯时秋恨成”,人们常感叹人生的短暂和悲情,因此,对于生与死的问题,古人往往从一种“悲摧”的角度去体会,往往跟历史的纵深感、生命的沧桑感有关,所以才有了云林的萧瑟冷逸,八大的荒寒孤寂。振文《叶红知秋》《秋风渡水香》等作品,没有丝毫的悲秋意味,满是希望的“绿”、适意的“绿”,这是一种生命的“绿”。《太湖山居》以象征性和符号化的处理方式,通过减弱地域特征,减少细节描绘,通过强化提纯等手法,把画面中的万千气象,统一在一个“绿”的王国里。画面虽然没有繁杂的丘壑变化,但情势魅力、境界营造上,蕴含着无限的生机,放射着人性的光辉。 张彦远说:“并为色彩,郁而用之”,是啊,“绿”不会呼吸、不会倾诉,“绿”只有和人的心理相联结,被理想化、被人文化,才能更加的人性化,我想,“绿”的意识,在振文作品意境的营造上、人文的传递上,显然已成为其生命潜意识中的一个情结。“淡逸而不入于轻薄,沉厚而不流于郁滞”,当我看到这片“绿”,让我看到了蕴藏着的,无穷的生命力和无限的希望。

2014.11.30

作者 孙熙泽 系书画评论家

聂振文艺术简介

聂振文,字轶风,号云鹤山人、不老书生、天沐堂主人。现居古都金陵。张大千再传弟子,国家一级美术师,辽宁国画院副院长,四川大风堂画院副院长,辽东国画院院长,扬州八怪研究会副会长,扬州八怪画院副院长,中日韩新书画家友好联盟副主席,上海张大千研究会理事,港澳台中华文化艺术协会名誉顾问。祖籍山东蓬莱,六十年代出生于辽宁丹东。为著名书法家史成俊先生,书画大家郭子绪先生,岭南画派大师李汝匡先生,张大千关门弟子---国画大师孙家勤先生的入室弟子。

多年前,因机缘所至,聂振文有幸被张大千先生关门弟子---台湾国画大师孙家勤先生收入门墙,成为其得意弟子,位列大风堂门下,并传大千泼墨泼彩之法,成为张大千泼墨泼彩技法大陆唯一传人。

聂振文艺术创作追求的是山水精神、道禅境界。作品风神灵秀,意趣曼妙,风格清新,立意高古,展现出来的是赋予个人情感与生命、与时代共鸣的心灵妙境。那极度发挥了水、墨、彩功能的泼墨泼彩画面,浪漫奔放,气势撼人,色彩浓艳深邃、美如仙境。

聂振文先生一直潜心研习大千泼彩之法,因得其恩师真传,泼彩作品已渐入佳境。其作品受到越来越多的机构和藏家的青睐。

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏:独往寻秋

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏:帆影万里锁清秋68x136cm

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏:水抱孤村远85x180cm

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏:云峰奇秀68x136cm

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

聂振文泼墨泼彩山水画作品欣赏

网址:=对聂振文泼墨泼彩山水的几点思考 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/211831

相关内容

=对聂振文泼墨泼彩山水的几点思考.docx2024 年清迈的宋干节:泼水节终极指南

你们捐赠旧衣物,却泼了我“三盆冷水”

桑梓社区:在传统画卷上,泼洒现代创意色彩,点亮亲子生活

白墙上的奶茶渍如何去除 奶茶泼到白墙上怎么办?

缤纷世界 活泼有趣的儿童卧室设计

精选10款活泼可爱的儿童房间设计,为小孩看看

特大喜讯:贵阳治疗白癜风的蕞好的医院(患者评价)醋酸泼尼松龙乳膏哪里买的到

以独特视角描绘对生活的所思所想,她们“乐在其中”

关于旧书的作文