【美学.长物】长物为伴·宋明文人之雅致生活展宋代篇夏燕靖

宋词是宋代文学的主要形式,代表人物有苏轼、辛弃疾 #生活知识# #历史#

引子黄仁宇撰写《万历十五年》不得不承认有两个史述概念的存在:一个是以人物和事件串联起明中晚期历史的诡谲多变,从而述说早已暗流涌动的晚明社会注定倾覆的“症结”;另一个则是道明这些人物和事件的澜倒波随,直至成为“无奈”的历史定局。《明史·神宗本纪》有载,朱翊钧在这一年恰逢登基十五年,可他不理朝政只知频繁更换自己的冠冕服饰,有时一日尽达数次,且服饰中的冠冕用料均为上好的金丝所制,可谓精美绝伦。神宗的这种奢侈讲究,已大大超越了他的祖辈仪轨,依此懒政怠政的事迹日益明显。与此同时,首辅张居正则犯下了一个致命的过失,凭借个人喜好执行贬黜,甚至羞辱文士,结果招致强烈的反弹与参劾,最终窒碍难行。晚明在苟延残喘的政局中,只能向着“必然”“宿命”的结局越滑越快,致使大明以“仁”治天下的立朝精神,耗尽了最后一点生命力。

然而,晚明的“宿命”却在其后的历史长河中被后世文人凭借一次次想象而重塑。如今,人们依然喜欢述说“晚明”,实在是文人持续抱有怀想的情愫使然。远的不说,近年国内多家出版社陆续推出十来种《夜航船》读本,这是明末清初文学家、史学家张岱所著类书,乃属天一阁藏古籍校勘整理的旧典,一时间在学界传读。在书中可搜检出宝玩、九流、荒唐、方术等部类,从中读解出晚明士人所追求的生活趣味,以至理解“张岱为后人所熟知,主要靠的是他的两部笔记《陶庵梦忆》与《西湖梦寻》。尤以《陶庵梦忆》来说,是作者经历改朝换代之后撰写的一部带有浪漫的追忆色彩,以繁华写凄凉,不时点出今昔之别,透出一种沧桑和悲凉的心绪”[1]。由之可见,回溯晚明,寻找乃至重构“想象的晚明”,竟成为明末清初,以至民国年间变革社会最为重要的说辞,致使文学界出现“小说晚明”,戏曲界出现“京昆晚明”,画界出现“意象晚明”等等。此外,但凡涉及晚明士人群体的叙述,又都与江南联系紧密。如甲申之变数十载之后,一位名叫孔尚任的剧作家在他创作的昆曲《桃花扇》里,采用柔美纤巧的语句塑造出南京秦淮河畔的晚明春天。而江南的苏、松、常、镇、宁、杭、嘉、湖的八府之地,及由苏州府划出的太仓州等地,都可谓是晚明江南文化与艺术的世袭之地与传播之地。

图1 [明]文震亨:《长物志》序页,清乾隆《四库全书》本,故宫博物院藏

图1 [明]文震亨:《长物志》序页,清乾隆《四库全书》本,故宫博物院藏质言之,晚明士人,如“吴门四家”代表人物文徵明曾孙文震亨,他生于明万历十三年,卒于清顺治二年,以诸生的身份学成于南京国子监,凭借琴艺和书法造诣而闻名,并在天启年间,因恩贡得以官至中书舍人,后来因为朋党之事受到了牵连。但是,他的诗文书画全都承袭了家门,尤爱游园、咏园、画园,在幽居园林的时日中写就了流传后世的名作《长物志》,为后人想象的晚明再添一抹靓丽,凭借幽居山水间却不失士大夫气节的晚明士人形象,得以在乾隆四十一年(1776)被追谥为“节憨”。论题依《长物志》随势而入,由“想象的晚明”入手,逐步深入到“实证的晚明”,即以《长物志》(图1)为晚明“风物”的参证,从而解读晚明士人生活的种种事像,归纳出晚明士人最为突出的“与造物游”的典型性生活形态。举凡家具、器物、摆设和书画之业,莫不以“雅兴”比附,以“尚古”为至高评判标准。这不仅体现出文震亨出身名门望族,有着对世家相传雅致风物鉴赏、鉴藏的志趣,而且也显示出文震亨对古雅旧制的偏好。即由“赏物”“鉴物”介入“造物”活动,并引发种种推论判断。由之,进一步阐释晚明史述中的士人生活存在的真实性,有着大历史背景下记述的种种可能性。于此,成书于崇祯七年(1634)有着多种版本流传[2]的《长物志》,便成为我们窥视晚明士人文房清居生活的一条通道,提供给我们的认知则是多样的,内容包括“室庐”“花木”“水石”“禽鱼”“书画”“几榻”“器具”“衣饰”“舟车”“位置”“蔬果”“香茗”[3]计十二卷(项)之多。从篇名来看,这十二卷(项)囊括了生活美学中的衣、食、住、行、用,乃至游、艺等各个方面,其落脚点自然是在“赏”字上下功夫。因而可见,其为晚明工艺美术、园林建筑、园艺赏观等多项领域提供了极为丰富的交融视野及文献佐证,被喻为书写晚明士人生活的“百科全书”。

自然,文震亨之所以取“长物”为其书名,缘由颇有意味。所谓“长物”,原本是指身外多余之物,出于《世说新语·德行》中“丈人不悉恭,恭作人无长物”的典故[4]。文震亨虽托名为“长物”,然实际上《长物志》中所言之“物”,已经完全融入到他所追求的清雅生活当中,视为雅致生活的象征。文震亨借“长物”来抒发个人性情和人生理想,感叹“于世为闲事,于身为长物”。倘若“无长物”,又何须《长物志》呢?其实,早在汉末魏晋就有暗喻人格理想境界的“无长物”之说,而至晚明反被颠倒成为士人群体享誉天下的“长物”之名,甚至对于凡俗世间而言,已然构建起以文震亨为代表的士人群体日常生活中视“长物”为审美标配之维。他在品评造园艺术和赏鉴各式器具、陈设的过程中,发表了许多富有生活情趣的审美认识。例如,他在“室庐”篇中提出了理想的居所,应当是“令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦”的观点;又如,在“水石”篇中谈到园林中的叠山理水,提出要能达至“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”的理想境界;再如,在《器具》篇中明确提出“制具尚用,不惜所费,故制作极备”的精工要求,进而阐明“制具尚用,厚质无文”“神形兼备,忠实畅达”等更为形而上的审美认知。因而,文震亨归纳出的造园审美思想,也同样体现在他所倾慕的“适”与“雅”造物观当中,以及富有“意”之表达的伦理观上。所有这些,从根本上说都是“以人为本”的人性知觉化“赏物”与“造物”理念的融通与实践。所以说,文震亨的《长物志》成为晚明士人生活美学的依循,而获得历史性的评价,其意义非同凡响,这对于研究晚明士人生活乃至晚明美学思想都具有不可忽视的重要价值。

然而,《长物志》所言谈的“器”,虽说是晚明士人把玩之“物”,但主要还是借“物”赋予士人修养品鉴。如是说来,晚明士人的修养品鉴有被附会的成分,而未必都是晚明士人真实生活的写照。况且,晚明士人在既不能“兼济天下”,又不甘失落人生价值的生存困境下,多倾向于遵循“独善其身”的个人节操,他们在古物清赏的自娱中安放自我,完善独立的理想人格,于经史子集中构建起雅化的生活形态,却无形中揭示出伴随着晚明世风变迁而陷入极大窘境的社会现实。本文借《长物志》提供的“物用”线索,根据相关文献与文物为之佐证,以事实为依据重回历史语境,体验各种“晚明”叙事情境。依此,探究《长物志》依形而下的“识物观”来作考量,又依形而上的“赏物观”来作审视,如此这般贴近晚明士人生活的考察,目的在于探究“想象的晚明”与“真实的晚明”存在着的真伪之辨,可谓是艺术史学界津津乐道的话题。

一、工艺:雅俗之辨将文震亨的“赏物观”当作认识论的出发点,我们不难发现晚明士人在赏鉴品物中始终有着自己独到的眼光,即以个人学养将审美的抽象观念转变为可见的、可触的与可感的认知,这是凭借士人情愫寄畅与感怀,抒发个人审美情趣状态而获得的认知。诸如,《长物志》所言谈的“器”,确实是晚明生活中所见之“常物”,但此“常物”非彼“长物”,文震亨所言谈的“长物”是被赋予了士人的修养品鉴。比如,文震亨所言说的花木,就被赋予人格与性情,其特征自然被重新赋予新的深意。如是而言,文震亨乃属晚明士大夫阶层中的高雅名士,其情趣、愿望、品位均受其先祖文徵明的影响,尤其是他所秉持的“崇雅反俗”的审美主张,更是对生活近乎挑剔的热爱和苛刻的追求,成为晚明士人尚雅品味的指南。

质言之,在《长物志》中凡是评品水石、书画、几榻、器物时,多以雅俗为之分界,乃至士人在赏物、择物时,提出以何为雅?何者为俗?以及判定依据等重要参照指标,在书中也都有相应的描述,即从多个方面引导并深描出赏物、鉴物的循迹,从中更透露出士人对风雅时潮讲究的生活态度。换言之,《长物志》所言器物,在赏物观上给出了崇“雅”次“俗”的判别标准,抑或是说雅俗标准,并非仅限于形而上的审美认识,更多的则是从器物本体出发,依循器物的属性,具体到材料、形制、样式、尺度、色泽、装饰、年代和用途等多方面给予分析评判,以充足的理由阐明雅俗之别。以下,选择该书“卷六·几榻”“卷七·器具”“卷八·衣饰”和“卷九·舟车”等篇,详实举证阐述:

其一,谓之“材料”;“材料”之于器物,是物质形态的基础,而材料特性又关乎器物的美观程度。因而,文震亨十分重视物之材料的选取。在“器具·几”篇中论及几案的取材,特别指出:“以怪树天生屈曲若环若带之半者为之,横生三足,出自天然。”是说利用树木自然生长出的弯曲枝干来制作几案家具,这样既可保留“物”的自然形态,又满足了制作的用途,可谓是“因势象形”(明魏学洢《核舟记》)古代造物美学观的具体体现。在“几榻·屏”篇中,文震亨则通过一系列比较性话题,举说选择屏风材料的雅俗之辨,曰:“屏风之制最古,以大理石镶下座,精细者为最贵。次则祁阳石,又次则花蕊石。不得旧者,亦须仿旧式为之。”所罗列出“最贵”“次”“又次”的等级序列,作为评判屏风座架材料之美,仍是造物“古制”标准的生动展现。文震亨即便是对此类小物件的选材搭配,也有着严格的品评要求。例如,在“器具·麈”篇中,关涉到不同材料质地和肌理所形成的效果评判,乃美其名曰:“有旧玉柄者,其拂以白尾及青丝为之,雅。若天生竹鞭、万岁藤,虽玲珑透漏,俱不可用。”可见,针对器物配饰材料质地的差异,也直接体现出文震亨对雅俗品味的评判。

图2 [明]王圻、王思义编:《三才图会》器用卷十二,明万历槐荫草堂刻本,故宫博物院藏

图2 [明]王圻、王思义编:《三才图会》器用卷十二,明万历槐荫草堂刻本,故宫博物院藏其二,谓之“形制”;对于形制的考量,显示出自文震亨独特的审美趣味,这种审美趣味既表现出他对古物旧制的倾心认同和细微把握,也流露出他对生活趣味和生活热情赋予的诗意与感知。文震亨以优雅观念为准绳,细致入微地分析了器物形制的鉴赏标准,即从他的论述中我们可以领略到,一件器物可以因其样式、尺寸而影响整体风貌,进而决定着器物的审美价值。如“卷六·几榻”篇中,文震亨对厅堂陈设用具天然几在形制上的要求就提出“以阔大为贵”。具体来说,“长不可过八尺,厚不可过五寸,飞角处不可用尖,须平圆,乃古式”,进而推论“雕饰为俗”,甚至鄙夷那些狭长样式的几榻设计,指责道:“不可雕龙凤花草诸俗式;近时所制,狭而长者,最可厌。”在“几榻·方桌”一则中又说道:方桌中用旧漆最佳(图2),“方大古朴”可以列坐数十人,便于文人雅集品评书画活动。而针对流行的八仙桌样式,文震亨斥之,只能是宴飨聚会之用,如北齐颜之推所说“亲表聚集,致宴享焉”(《颜氏家训·风操》)绝非雅物。在此,文震亨以古今对比的方式,与时人讲清楚何为“俗”的道理。除此之外,尽管文震亨极力崇尚“古制”,但并不意味着他完全摒弃对工艺翻新样式的认可。在“几榻·橱”篇中,他不仅对内府藏有的填漆小橱器物的新制给予肯定,而且对域外新款漆具也给出客观评论,曰“有日本所制,皆奇品也”。由此,可以看出文震亨并非守旧之士,他竭力赞赏日本漆器箱式,大有一尺多,其上镶嵌有金银片的黑色漆器,乃是“又有一种差大,式亦古雅”。所以说,文震亨的鉴赏观并不是一味崇尚古制,对于舶来物也能以赏雅的眼光等同对待。在“器具·笔床”篇中,他对古制流传的一种鎏金笔床,描述道:“笔床之制,世不多见,有古鎏金者,长六七寸,高寸二分,阔二寸余,上可卧笔四矢。……然并不美观,决绝认为'即旧式,可废也’。”依据这些评鉴,表明文震亨深谙器物的古制风雅,并对此保有审美判断的敏感度。尤其是他对形制品评给出的标准,不是单纯地泥古不化,而是适时应变。换句话说,文震亨推崇古制,但不迷信古制,在其崇“雅”次“俗”的赏物观中,透彻地表达出自己对审美价值判断的事实理据,从来都不会荒腔走板。

图3 [明]黄成:《髹饰录》序页,日本蒹葭堂钞本,东京国立博物馆藏

图3 [明]黄成:《髹饰录》序页,日本蒹葭堂钞本,东京国立博物馆藏其三,谓之“装饰”;装饰是对器物的艺术化处理,在赏物环节中不容忽视。在《长物志》中,文震亨对器物上雕刻、髹漆等装饰的丰富性给予的评判十分真实,有着自己明确的鉴赏观(图3)。如在“器具·香炉”篇中,文震亨注意到香炉木质底盘所搭配的装饰纹样,举例评说:要“忌菱花、葵花诸俗式”。甚而对手炉底座花纹也提出要求:“脚炉旧铸有俯仰莲坐细钱纹者,有形如匣者,最雅。被炉有香球等式,俱俗,竟废不用。”至于雕刻纹饰的内容,他借论述笔筒装饰效果,说道,雕刻花鸟竹石,以古朴简约为贵。如果有太多脂粉气,或者是人物故事题材的纹样,即为俗品。在“海论”篇里,他又针对雕刻工艺价值给出阐释,其采取历时性眼光的犀利品评令人称绝,曰:“雕刻精妙者,以宋为贵,……所刻山水、楼阁、人物、鸟兽,皆俨若图画,为绝佳耳……至于雕刻果核,虽极人工之巧,终是恶道。”这其中的“贵”“绝佳”与“终是恶道”可谓环环相扣,形成了鲜明而强烈的对比次第,这显然是将士人书画鉴赏的目光转移至对器物装饰的评价上来。据此,在对器物髹漆评鉴上,文震亨认为:不同器型有着与其相应的装饰,文与质相称,则为美。其观点可谓严苛又精辟,以至论及具体器物,如髹漆交床时,特别指出:“金漆折叠者,俗不堪用”;言及研匣时,则强调:“宜用紫黑二漆,不可用五金……雕红、彩漆,俱俗,不可用”;谈及图书匣时,认为:“剔漆、填漆……俱不雅观。”文震亨著以“俗不堪用”“宜”“不可用”“俗”“不雅观”诸词,算是给髹漆工艺立出品评标准。可见,其崇“雅”次“俗”的赏物观,尽在言语中。

自然,文震亨在《长物志》中讲述的,晚明士人生活的种种风雅之事,尤其是针对“物用”品评在真实生活中产生的效应如何?这是一个特别值得探究的问题,也是直接关乎“想象的晚明”与“真实的晚明”如何区隔的问题。限于文献与实证比对的困难,这里仅从推论形成的两方面认识给予佐证:

一方面是从晚明士人的生活作态给予考察,尤其是“器识”修养上来作判断形成实据。古代士人讲究“器识”修养久已有之,自后晋赵莹主修《旧唐书·列传·卷一百四十》便有记载,曰:“士之致远,先器识而后文艺。”意思是说,一个人的“识器”才能非常重要,是见识世间万象的起步。首先,士人修养应当先从对“器具”“器量”的见识培育;其次则是文才技艺。这些都是强调士人涵养育成,诚如《论语·为政》中曰“君子不器”,要求士人注重对“器”的认识,引申为包容、宽容,进而又有了“器量”“器度”等比喻之词的出现。而“器识”一词,最早出现于《晋书·张华传》曰:“器识宏旷,时人罕能测之。”可见,“器识”一词,最早就是用来形容人见识,即一个人对事物的认识能力或认识水平。于此,即可见得出“器”与“识”的关系,“器”是一种修养;“识”是能力。“器识宏旷”,就是对人的评价,宏伟而高远。推而广之,是培育人的养成观,有了这些然后才是学艺。《长物志》所言谈的“器”,确实是晚明的“物用”,但主要还是想通过“物”赋予士人的修养品鉴,这正说明文震亨《长物志》是对晚明士人高品质生活格调提出要求的蓝本,即为论述士人“与造物游”的典型性生活。所以说,其“想象”成分不可排除,未必就是真实的“晚明”。况且,历史上的文士大多追求以仕途为依归,泛化修养之说,往往大于“知行合一”。故此,“想象的晚明”生活,有存在的必然性。

图4 [明]午荣编:《鲁班经匠家镜》卷二,明万历汇贤斋刻本,故宫博物院藏(所谓“匠家镜”,意为营造房屋和生活用品及家具制作指南,包括杌子、板凳、交椅、八仙桌、琴桌、衣箱、衣柜、大床、凉床、藤床、衣架、面盆架、座屏、围屏等。该书是我国目前仅存的一部记载民间木工匠作的著作,是研究明代民间工艺的重要资料)

图4 [明]午荣编:《鲁班经匠家镜》卷二,明万历汇贤斋刻本,故宫博物院藏(所谓“匠家镜”,意为营造房屋和生活用品及家具制作指南,包括杌子、板凳、交椅、八仙桌、琴桌、衣箱、衣柜、大床、凉床、藤床、衣架、面盆架、座屏、围屏等。该书是我国目前仅存的一部记载民间木工匠作的著作,是研究明代民间工艺的重要资料) 图5 [明]陆采:《明珠记》卷五,明刻朱墨套印本,辽宁省图书馆藏

图5 [明]陆采:《明珠记》卷五,明刻朱墨套印本,辽宁省图书馆藏 图6 [明]冯梦龙:《醒世恒言》卷十一,明天启七年叶敬池刊,大连图书馆藏

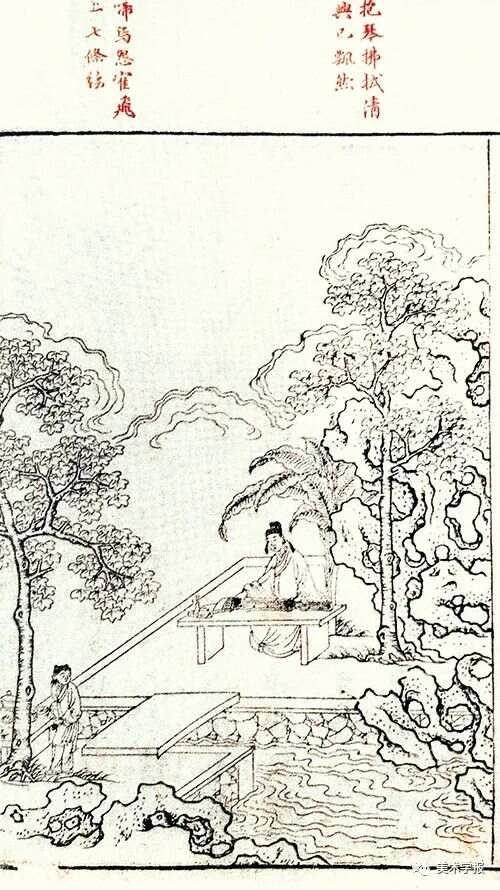

图6 [明]冯梦龙:《醒世恒言》卷十一,明天启七年叶敬池刊,大连图书馆藏 图7 [明]《西厢记》第十三回插图,明崇祯十三年闵寓五刊,德国科隆东亚艺术博物馆藏

图7 [明]《西厢记》第十三回插图,明崇祯十三年闵寓五刊,德国科隆东亚艺术博物馆藏 图8 [明]钱贡绘图,黄应组刻 《环翠堂园景图》局部 明万历新安汪氏环翠堂刊(人民美术出版社影印本)

图8 [明]钱贡绘图,黄应组刻 《环翠堂园景图》局部 明万历新安汪氏环翠堂刊(人民美术出版社影印本)另一方面晚明“器作”工艺,可谓有丰富的支撑(图4)。因为天启年间《长物志》的出现,并不是时代背景下的偶然现象,《长物志》作为晚明社会的一个切面,恰恰反映出士人参与“器作”活动所体现出的社会现象,即士人积极参与到制器活动之中,而成为晚明士人生活的一道风景。并且,这一风景的中心乃是围绕着人与物而展现的。以文震亨为代表的一众晚明士人群体所发表的具有创见性的鉴赏之论,包括赏曲、雅集、隐居等日常活动,造就出晚明士人的追梦。在此世风时朝下,晚明士人居第、园林乃至各类文化生活,都有极大的关联性。诸如,晚明以吴地为中心迅速发展并成熟起来的明式家具,其古朴浑厚,精巧典雅的风格著称于世,特别是其体现的“简、厚、精、雅”的艺术特色,无不与《长物志》推崇的以简驭繁、倡雅绝俗、汲古纳新的审美观念相吻合。除此而外,晚明文人在笔记中大量阐发的对于家具、器用和园林营造的审美理念,如嘉靖年间杭州士人高濂所著《遵生八笺》;崇祯四年苏州造园匠计成所著《兴造论》;明末清初美学家李渔的《闲情偶寄》等。再有,晚明吴兴、苏州书坊版画盛极一时,大量戏曲小说刻本插图中生动描绘有晚明士人清居生活的场景,如《董解元西厢记》(明吴兴闵氏刊朱墨套印本)、《明珠记》(明天启年间闵齐伋刊本)、《醒世恒言》(明天启七年叶敬池刊)等都极为重视对幽居环境的表现。画家陈洪绶更是作为晚明“尚古怀高”的积极响应者,在无数画作中表现出晚明士人燕闲清赏生活的意趣。在这样的文化氛围中,显露出的晚明士人生活景象应该是富有想象的,不可否认其选取的图景也极有可能是典型夸张的表现,如此一个“想象的晚明”势必实然(图5-8)。

二、合用:制具尚用“制具尚用,厚质无文”,这是《长物志》阐述的造物观,其“适”“雅”“意”在这里充分体现出造物活动的“崇雅反俗,古朴素雅”的审美意象,以及“随方制象,各得所宜”的生态意识和“旷士之怀,幽人之境”的人文关怀。由之可见,在《长物志》的“器具篇”中有许多关涉造物和品鉴的伦理,不仅从感性到理性层面给予了多样分析,而且探明了极富人性化的器用理念。

具体言之,其曰“制具尚用”,即可理解为器物因用而美,也因用之美而被人们广泛接受。故而,《长物志》中所列举的“物”,不仅是士人用来清赏、玩味的,也强调器物的使用价值,这是针对在器用系统观照中应予凸显的“使用”功能,同时也意味着作为客体的“物”与作为使用者的主体,始终有着密切的联系,这正应和了晚明“百姓日用之谓道”(《明儒王心斋先生遗集》)的哲学思想,“道不在远处、不在高处、不在抽象、不在圣贤、道在百姓日用”[5],并进一步表明晚明士人对日常生活器用评鉴所形成的认识观。当然,《长物志》所代表的晚明士人一脉美学思想,概括地说就是“删繁去奢”。由此,《长物志》对器用鉴赏注重的是“实用”与“审美”达至平衡,唯其如此,“适用”与“美观”均得其利。这一“制具尚用”的审美观,可致远以赵希鹄《洞天清录》为渊源,近以屠隆《考槃馀事》为参佐。可以说,有明一代士人寄畅于闲雅生活,多以相慕相夸,构成所谓清供者是也,风行起“贵介风流,雅人深致”的尚雅时潮,文震亨世以这一审美擅名,与众本殊,故所言器用赏鉴诸法,亦具有清晰条理。

依此而论,“制具尚用”的重点自然是依循器用为基本原则,这也是构成设计最为朴素的本质特征,即人们所期望的实用与审美相融合的基本认知,更体现出晚明士人在造物活动领域为达至自我愿望的一种期盼。“器具·第七”篇中亦有言云:“古人制器尚用,不惜所费。故制作极备,非若后人苟且。上至钟、鼎、刀、剑、盘、匜之属,下至隃糜、侧理,皆以精良为乐,匪徒铭金石尚款识而已。”这应该是文震亨对“制具尚用”的升华阐释,即针对书斋器用提出的要求,“皆以精良为乐”。文震亨所言之“用”并不仅仅是能够使用之意,而是在“长物”审视标准之下,免于俗套的“可用”之物。据此,甚至还有追求道德上的尺度,这是立足于最为古老的美学传统形成的认识。诸如,在儒家文化中有着丰富的“比德”认识,以“器”喻“德”便是在器用上,以“比德”的方式获取审美认知。“比德”中的“比”,便是士人从不同审美视角展开联想与想象,透过“器用”的“形”与“属性”的比较,呈现人与物的精神内在联系,以此谋求一种契合。如是可言,文震亨对“器用”鉴赏,乃是对晚明士人生活底蕴的反应和写照。例如,《长物志》中对镜子的赏鉴,曰:“镜,秦陀、黒漆古、光背质厚无文者为上;水银古花背者次之。有如钱小镜,满背青绿,嵌金银五岳图者,可供携具;菱角、八角、有柄方镜,俗不可用。轩辕镜,其形如球,卧榻前悬挂,取以辟邪,然非旧式。”文震亨提到的镜子雕饰以秦国纹样为上品,个中原因值得深究,毕竟呈现的是一个时代审美风尚的缩影。

文震亨认为“宁古无时,宁朴无巧,宁俭无俗”日用之物,必须结实耐用。病态的、华丽的、繁琐的风格,是不被提倡的。文震亨将朴素、真实,以至寓意道德的尺度标准,运用于器用之心的考究,可谓“文不按古,匠心独妙”(唐王士源《〈孟浩然集〉序》)。他推崇器用的标准在于能和主人的生活交融在一起,即“用”与“美”不是对立的,而是“物心一如”的完满状态。

而针对“合用”与“尚用”的认识,文震亨又有着辩证的认识观念。其突出事例,便是对晚明江南士商大造园林活动,尤其是对那些大肆参与私家园林修造的举动进行了批评。他阐明应将自身特有的文质融入到园林建筑与家具设计上,喻指这些都是判断“人格”和“物用”的相对标准。毋庸讳言,晚明私家造园活动最为直观的表现,就是奢侈性耗资与炫耀性消费,这在晚明生活中算是一种追求风雅情趣的作祟心态,而且他们的奢华消费方式是全方位铺展的。以家具为例,在晚明家具进入商品化的过程中,士人所倡导的赏物“品位”,体现在家具上就凸显出奢靡之意。难怪,闽派诗人谢肇淛会对士人奢靡造园给予批评曰:“缙绅喜治第宅,亦是一蔽……及其官罢年衰,囊橐满盈,然后穷极土木,广侈华丽,以明得志……富贵之家,修饰园沼,必竭其物力,招致四方之奇树怪石,穷极志愿而后已。纨籍大贾,非无台沼之乐,而不传于世者,不足传也。”(《五杂俎》卷三·地部一)同样,晚明戏曲名家何良俊更斥责:“凡家累千金,垣屋稍治,必欲营治一园,若士大夫之家,其力稍赢,尤以此相胜。大略三吴城中,园苑棋置,侵市肆民居大半。”(《何翰林集》卷十二)万历十九年(1591),在京城当了九年首辅的申时行致仕,回到家乡苏州。其致仕后安享生活的表现,就是买下了一个自宋代传下的旧园,名为“乐圃”。同时,又在苏州城里建了邸宅八大处,以八音命名,分“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”。申家除园亭精侈、器用饮食衣服华糜之外,尚广蓄声伎,以供醉舞酣歌,宴会嬉游。这在郑桐庵《周铁墩传》中记载曰:“吴中故相国申文定公家,所习梨园为江南称首。”杨绳武《书顾伶事》又云:“相国家声伎,明季为吴下甲,每度一曲,能使举座倾倒。”仅此可证,晚明江南士人造园造物如火如荼的“俗之侈”“俗之糜”已是漫溢无度,“制具尚用”在此时也多让位于“骄佚奢淫”。自然,针对“士人滥觞,天下蹈之”这一奇特的靡费现象,依文震亨造物德性来看,自然是要点破的。

事实上,文震亨对遁世偷生,或以奢靡而显摆始终是不齿的,“气节”二字是他愿以命相答的。他遗世独立,不染尘埃,中通外直。如是,《长物志》中“制具尚用”的观念,不仅是作为晚明士人审美观念和品评规训提出的,而且其辐射范围深入至晚明时期的造园实践,诸如,针对德性评价之外,便是从审美体验的角度分析造园要求和标准,其所抒发的晚明文人士大夫的生活趣味和审美追求,一应要求都是“制具尚用”的体现。首先文震亨所处的历史时代有其特殊性,他与一众文人雅士将情感寄托在山水与园林之中,这是他们清赏对象所承载的“尚用”原则;其次《长物志》对于居室环境和造园艺术的分析,即营造园林的理念、原则、布局等论述,则在居室和园林的功能性和观赏性上表明了“尚用”的价值。于是,对于铺张奢靡之风气,他选择了以决绝的态度来面对身边那些沉迷于“长物”的殉葬者,进而表达出对精致、隽秀、美妙的事物,在失去土壤之后也就失去了生命价值的中肯告诫。由此可见,文震亨倡导的晚明士人生活趣味及审美追求中的“制具尚用”,还是以表达淡泊之心的审美意蕴为准绳,这是《长物志》展现出文震亨所推崇的晚明士人应有的“生活观”和“审美观”。

综上所述,《长物志》阐述的“制具尚用”“厚质无文”的造物观,其突出的审美价值就是古雅、意境、氛围,还有人格理想。这从美学抑或是哲学视角来说,即体现为造物、赏物与鉴物综合的审美理想。这种理想将艺术意境与自然、现实生活高度融合,使晚明士人无论是器用、造园或居游,都竭力追求怡人的精神享受。稍早于文震亨出生的晚明一批士人,如张应文、项元汴、屠隆等人都具此类审美情结,尚古质雅,这些都可以说是对文震亨及同时代士人品评赏鉴产生了重要影响,这是一种高雅绝俗之趣的审美追求。事实证明,晚明士人的审美情趣集中表现出来的品质,可谓折服了明以降大多数文人雅士。

当然,我们也应当看到,在这样的时潮世风之下的晚明社会,奢侈消费蔚然成风不足为奇,尤其是士人,大多兼具“文人”与“艺人”属性,不仅有治国、写作之才,又长于艺术赏鉴,在消费中全方位追求风雅情趣与奢华表现。再加之,晚明时尚观念与社会仿效的代入效应,又有晚明社会特有的“士商竞合”的现象。玩物以见志,晚明政治环境逐渐恶劣,许多士子仕途失意,便通过奢华消费寻求心灵慰藉,沉迷于所谓的风雅之中。故而,文震亨对此风潮的斥责,又可以让我们联想出晚明士人生活的另一番景象。比如,王阳明对黄宗羲的影响,以及黄宗羲之后一批士人学问家的思想,展示出晚明江南的另一番景观,不都是骄奢淫逸、诗酒风流,也有着江南士子人格坚硬的一面。他(她)们不全是享乐主义者,他(她)们有入世的抱负,将自己的思想和学问作为时代的担当。不管是曾经的官员、秀才,还是商人,都在“文”与“艺”的追求中安放自己的心灵。在他(她)们身上都有一种“士”的气韵。诸如,袁宏道在《瓶史》“花目”一节中曰:“取花如取友”;陈继儒《告衣由呈》中宣示:“生序如流,功名何物?揣摩一世,真如对镜之空花,收拾半生,肯作出山之小草……所虑雄心壮志,或有未堕之时,故于广众大庭,预绝进取之路。”高濂《遵生八笺》(燕闲清赏笺)尝云:“藏书以资博洽,为丈夫子平生第一要事。”即便是薛素素、董小宛这样的传奇女子身上也有一种“士”之气。因此文震亨在《长物志》中总是提到一个“宜”字,说明他在讲究“物用”之时,还会遵从秩序和层级的认同,即对品味的衡量,暗含应有的社会秩序。这比之柯律格在《长物》一书中,提到“区隔”的观点,即“一个人如何使用奢侈品,就决定了一个人的品味”要全面客观许多。应该说,这样的解读也是对“想象的晚明”与“实证的晚明”一种辩证的认识,而晚明士人对美的发现和对生活趣味的建构,确实是在复杂历史环境中生成的。我们不能也不应当仅凭几类文献就断然做出晚明的写照,因为脱离了特定的历史背景,是无法理解历史真相的。这些都还有待于我们去叩开历史的门扉,毕竟晚明的“大历史”前瞻性过于复杂。

三、致物:以物观己何为“长物”?这既是一个佛学用语,可又是一个有着出尘之感的实然之语。文震亨可谓是反其道而行之,以自己的士人情怀采取“断舍离”[6]式的表达方式,将固然是俗世之乐的“长物”之事,融入士人生活进行比较缕析,寄畅起精神品格,自成一脉美学。那么,以文震亨《长物志》为据,重新发现晚明士人的“致物”风雅观,可谓是这一精神品质的重要延伸。

苦守书斋的清寂,如果没有茶铛药臼、古董字画、花木禽鱼的陪伴,恐怕只有形影相吊的寂寞和凄苦了。所以,在文震亨的眼里,“风雅”实在是晚明士人对日常慵懒庸碌生活的一种超脱,“风雅观”由此成就了士人的生命体验。依此而论,《长物志》的“致物”之说,是体现“风雅观”最为融洽的语境,是透露当时风雅之士对生活各层面细腻讲究的生活态度。如若深究,更有着非常特别的意义:一来可以探究晚明“以物观己”人文情韵的内涵,由此及彼探索出当时士人风雅游赏于“物”的种种细节;二来可以触及晚明赏古风潮下的士人燕闲尚雅的审美情结,从中感受其生活情趣抵达痴迷入神的境界,而显现出独特意味;三来可以揭示出《长物志》中的“文青品味”,包括对古籍、书画、瓷器和漆器等的赏鉴品评。依这三点仔细琢磨,晚明士人的风雅德性可谓尽显其中。同时,也更可以诉说晚明这个“大时代”的真实,那便是充满悖论的,有奢华、有质朴,有附庸、有风雅,有炫耀,有趣味的,且有着各种可能性的时代转换,甚而可从东西文玩的互通中,了解晚明士人世家生活,于平淡之中凸显一份追求生活质感的情愫,这也是别有一番趣味的社会“日常生活”写照。

图9 [明]周清原编:《西湖二集》,明崇祯云林聚锦堂刊本,中国国家图书馆藏

图9 [明]周清原编:《西湖二集》,明崇祯云林聚锦堂刊本,中国国家图书馆藏 图10 [明]文徵明 《蕉石鸣琴图》局部 无锡博物院藏

图10 [明]文徵明 《蕉石鸣琴图》局部 无锡博物院藏其实,就《长物志》篇章内容而言,主要构成是以“书画”和“器具”两篇为要,其归类特点是“以物观己”致物思想的鲜明体现,这是文震亨与鉴藏家们内在契合的一个方面,特别是在晚明这样的时代风潮下,对藏家来说只要在经济无虞的情况下,必然会随着“长物”的丰富性,开始转向注重生活中身外之物的鉴藏(图9、10)。确如文震亨所云:“心无真赏,以耳为目,手执卷轴,口论贵贱。”当然,在这种社会生活关系中,藏家们应具有用来彰显自己身份地位与眼界见识,尤其是“器与物”“书与画”的鉴赏能力。否则,也不可能升华至“以物观己”的认知境界。这些从日常生活中寻觅出的不平凡的“致物”精神,进而成就了晚明士人与鉴藏家的“逐”物之风。而稍早于文震亨的赏鉴家,诸如,张应文、项元汴、屠隆等人虽各有所好,但也都有尚古致雅的趣味相投,这些也都与文震亨同时期的赏鉴家们的意趣相同,均从古法中找寻赏玩乐趣。可以说,器物虽古,然生活处处有新,日日有味。可用之物、无用之物,均有着“以物观己”的情愫。诸如,砚台、墨床、砚滴、笔洗、纸镇、香炉,还有花瓶等器用之物,既可供清玩,又可点缀书斋,尽情展现了晚明特定时代背景下士人自觉意识所带动起的生活美学之风尚。至于“可用”与“不堪用”这类“断舍离”式表达,则有着明显的分野判断,尤其是在细微之处,均体现了文震亨及士人们的素养和品味判断的果敢。在时世流转之间,士人们将身心寄畅在以“物”构筑的世界当中,自然形成晚明“致物”风雅的价值观。

质言之,探究晚明士人“致物”风雅观的形成,又可谓是晚明文人在“格物致知”论理上的竭力阐发。其实,“致物”之说早已铺垫为宋以降普遍流行的文人观。以“格物致知”论理为告诫,谓之探究事物原理,这是我国自古形成的认识论重要命题之一。如《礼记·大学》曰:“欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”郑玄注:“格,来也;物犹事也。其知于善深,则来善物;其知于恶深,则来恶物;言事缘人所好来也,此致或为至。”如是,“格物致知”便成为儒家重要的哲学思想,如同朱熹所言:“致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。”(《大学章句》)推极认知,欲其所知无不尽,穷至事物之理,欲其极处无不涉及。而晚明士人的“观物”“用物”“体物”和“清赏”行为,较之宋代士人的“格物”之认识又有着根本的区别。明初曹昭之类士人的“习清事古”,还可以说是发挥着“观其器,诵其言,形容仿佛以追三代之遗风,如见其人矣。以意逆志,或探其制作之源,以补经传之阔亡,正诸儒之谬误”[7]的传统认识功能。而时至晚明,士人的古物鉴赏行为已然演变为一场场自我彰显、标举个性独立,追崇逸乐安享的奢侈活动,即以“观己”为要务的时尚生活。事实上,这种“观己”“感物”的认识论,弥散于晚明士人日常生活的方方面面。诸如,并称“四艺”的挂画、插花、焚香、点茶,自北宋起就成为文人士夫生活中的雅趣标配。到了晚明,文人雅士更是推崇此道,不仅是闲雅园林生活的重要内容组成,亦成为文人雅士审美精神的象征物。于是,在这类“致物”风雅观引导下的士人,尚雅、鉴赏活动便有了不断被充实的精神内涵和审美体验。如果说挂画、插花、焚香、点茶分别能够为园林雅居带来视觉、味觉、触觉上多重的感官享受,那么,古琴的加入更是在听觉上丰富了晚明文人对于风雅和循古执着念想的追寻。

图11 [明]《董解元西厢记》卷首冠图,明天启吴兴闵氏刊,台湾“国立中央图书馆”藏

图11 [明]《董解元西厢记》卷首冠图,明天启吴兴闵氏刊,台湾“国立中央图书馆”藏例如,“吴中四子”和“明四家”之一的书画家唐寅的传世作品《琴士图卷》(卷,纸本,纵29.2厘米、横197.5厘米,台北故宫博物院藏),是以浅绛设色的清雅画风,描绘的一幅文人琴士于高山流水间端坐抚琴的生活图景。溪水淙淙,似与琴韵相和,四周摆设文玩鼎彝,画中善琴者杨季静得其家传,以琴游于公卿间。此情此景,也只有借助文震亨对于古琴的审美认识,可管窥深貌。的确,古琴不仅以丝弦之乐而悦耳怡神,亦可作为一种“观己”的存在物,象征着思古之幽情,有着强烈的精神上的自娱自足,真所谓《长物志》所曰“琴为古乐,虽不能操,亦须壁悬一床”(图11)。推而论之,品鉴赏玩之乐趣,亦可从“观”字上下功夫,观品相、观材质、观纹饰及循古之思,是一种从观赏到品味,再至浸染内心的层层过程。而无论其中哪个环节,无疑都是一种清赏,给人带来超脱俗世的审美享受。回到抚琴环境的营造来说,晚明文人崇尚诗、画、境相统一的理想,即琴境合一,也就是造化与心源合一,尤其是古琴中蕴藏着高山流水遇知音的怀想。从某种意义上又可以说,古琴象征着文人精神信仰之“长物”,乃是晚明文人墨客抵御世俗的情怀写照。如唐诗人皎然云:“晦夜不生月,琴轩犹为开。……风流高此会,晓景屡裴回。”(《晦夜李侍御萼宅集招潘述、汤衡、海上人饮茶赋》)这种幽人之境,是文人竭力追摹的怅然情景。

图12 [明]黄凤池编:《唐诗画谱》,唐本屋太兵卫,宽文十二年(1672)刊,广州集雅斋藏

图12 [明]黄凤池编:《唐诗画谱》,唐本屋太兵卫,宽文十二年(1672)刊,广州集雅斋藏进言之,关于琴室营造,文震亨在《长物志》里提出选址,“层楼之下,盖上有板,则声不散。下空旷,则声透彻”为佳,可说与宋人一脉相承,即临水而建,下部空旷。琴室的营造遵从发挥音效的原则。同时,文震亨也提出注重环境的趋雅避俗,曰:“乔松修竹岩洞石室之下,地清境绝,更为雅称耳。”可见,在文震亨的赏物观里,乔松,修竹,岩洞都是鼓琴清静之所。如《风宣玄品·鼓琴训论》云:“尝谓'琴者,禁也’。禁邪归正,以和人心。是故圣人之制,将以制身,育其情性,和其天倪,抑乎淫荡,去乎奢侈,以抱吾道。此琴之所以为乐也。凡鼓琴必择净室高堂,或升层楼之上,或于林石之间,或登山巅,或游水湄,值二气高明之时,清风明月之夜,焚香净坐,心不外驰,气血和平,方可与神合灵,与道合妙。”[8]环境至静与古琴至雅是文人琴室的选择标准,琴在士人眼中是清高脱俗的化身。明末著名古琴家徐上瀛认为:“第其人必具超逸之品,故自发超逸之音。本从性天流出,而亦陶冶可到。”(《溪山琴况》第八章《一曰逸》)这“超逸之音”确为古琴生命的本质,琴以悦情,尤在清雅环境中追求空明澄净的心境,在此以“清静”为基础的选址原则便成为园林审美环境的必要构成元素(图12)。

明末清初,钱谦益描述了追溯前朝“以物观己”的光景,曰:“世之盛也,天下物力盛,文网疏,风俗美。士大夫闲居无事,相与轻衣缓带,流连文酒。而其子弟之佳者,往往荫藉高华,寄托旷达。居处则园林池馆,泉石花药。鉴赏则法书名画,钟鼎彝器。又以其闲征歌选伎,博簺蹴鞠,无朝非花,靡夕不月……少潜瞿氏,讳式耒,故礼部尚书文懿公之孙,而太仆寺少卿讳汝稷之子也。孝友顺祥,服习家教。多材艺,书法画品,不学而能。室铺一几,庭支一石,信手位置,皆楚楚可人意。性好客,疎窗棐几,焚香布席,客至依依不忍去。人以为有承平王孙公子之遗风,王晋卿、赵明诚之辈流也。”[9]确如此说,“法书”“名画”“钟鼎”“彝器”之鉴赏,“文酒”“征歌”“选伎”“博簺”“蹴鞠”之娱乐,“园林”“花木”、(室内的)“铺几”、(庭内的)“摆石”“焚香”“布席”之爱好,均被一一列举。从中我们可以想见晚明,这种想象一直延续至今。

然而,究竟晚明是如何解“物”又“致物”,继而构成风雅观的?从上述分析来看,《长物志》中的晚明确实是通过“物”的美化,即工艺、实用、审美、意蕴乃至物与环境之间氛围营造综合考量而得来的。依此,我们见识到文震亨对士人情愫的极致追求,可谓到了痴迷入神的境地,这是他的癖好使然,更是晚明士人群体以遣雅兴,从而显示自己对造物艺术精益求精的追求。恰如,张岱也在《自为墓志铭》中称:“少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟。”张岱这种优越的家境,赋予他对生活情趣艺术化的追求,可他更加注重的是对“物”的美化品质的追求。文震亨、张岱之流能成为晚明富有审美理想的艺术大家,其原因正在于,浪荡子只能成玩家,而有慧心,有品质,有追求的人才能成为真正的艺术家。明人沈春泽为《长物志》作序说:文震亨家里“婵娟为堂,玉局为斋,令人不胜描画,则斯编常在子衣履襟带间,弄笔费纸,又无乃多事耶?”启美(文震亨字)曰:“不然。吾正惧吴人心手日变,如子所云,小小闲事长物,将来有滥觞而不可知者,聊以是编堤防之。”序尾,文震亨明说的正是担心吴人的生活意趣在对物欲的追求和放纵中逐渐生变,恐怕后人忘却这种生活的源流,所以编撰此书。

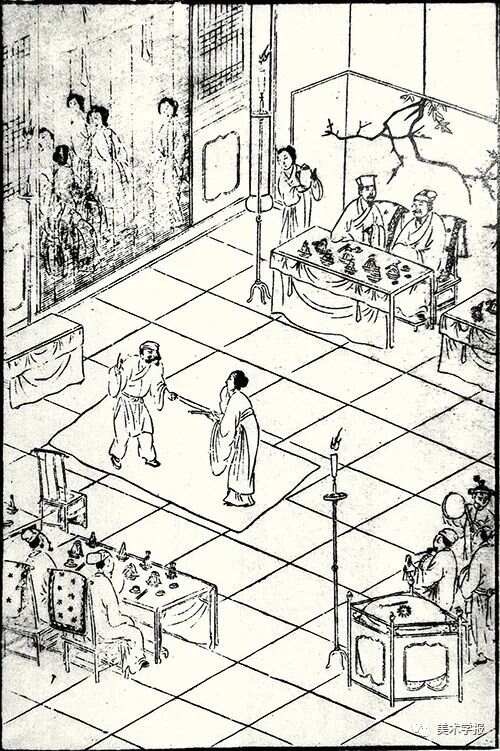

图13 [明]《金瓶梅》卷首冠图,明崇祯刻本,不分卷,天津图书馆藏(该图描绘观戏宴席中,男宾客坐靠背椅上,脚下有脚凳,桌子有桌帏,演员在地毯上演出,地毯象征着戏台空间,女眷在竹帘后观戏)

图13 [明]《金瓶梅》卷首冠图,明崇祯刻本,不分卷,天津图书馆藏(该图描绘观戏宴席中,男宾客坐靠背椅上,脚下有脚凳,桌子有桌帏,演员在地毯上演出,地毯象征着戏台空间,女眷在竹帘后观戏)从这层意义上说,文震亨应该是将《长物志》当作晚明文雅品味的“审美指南”来撰写的,其表达出自身对于文化生活的细腻感知,以品评的感知总结出能够代表士人阶层的生活理想范式。这样的品评,一定是富有艺术想象的浪漫色彩,其依据是文震亨不仅参与家乡扬州的士人文化活动,而且在精英荟萃的南京、杭州等地文人圈中也常见他的身影,诗文酬唱,交游结社,掌握着苏州文氏丰厚的文化资本,《长物志》便是文震亨结合自己对琴棋书画、焚香饮馔、服饰器用、造园布景的涵养见识编撰而成的,显示出他对物用品鉴的巧思。所谓“巧思”,就不可能仅凭一己之力促成认知,而必须具有推导性的多维认知,且在认知过程中有着高度敏感和艺术修养,这些足以证明文震亨的想象力过人,难道不是这样吗?此外,什么是真正的风雅?晚明万历年及其后世后代,在商品经济日益兴盛的江南,世风也日趋奢华,严重到何种程度呢?晚明以筵宴观戏为风尚,筵宴规模及形式逐渐趋于奢华,崇祯时期《松江府志》所记载:“席必备列方圆蔬果之外,桌榼围碗,添果时蔌;遇公宴,上司乡绅,醵分器用,靖窑肴菜百种,遍陈水陆;选优演剧,金玉犀斝,递举行觞,或翻席复设于别所,张华灯,盛火树,流连达曙,俗贫而示之以侈。”[10](图13)而文震亨勾勒出的晚明士人对于“长物”倾注的心血,其实是有自己评鉴的,他始终强调要对造物本体艺术价值的认同和回归,例如,对山石究其产地、听其声、察其形等品鉴方式,认为,太湖石为贵,锦川、将乐、羊肚石为最下。当然,赏石中他也提出“以余所见,亦不尽然”的观点,特别是主张审美尚雅的“个体自觉”意识的释放,这是难能可贵的,更是表明对那些奢华靡费的虚假生活的不齿,但愿文震亨的良苦用心能够对阅读晚明士人生活中某些浅薄的艺术之味有所警示!

余说依上所论,《长物志》可谓是晚明文人雅士生活格调的指南读本,有着典型的“与造物游”之雅兴比附,凡涉及家具、器物、摆设和书画之业,莫不以“古”“雅”为至高标准。这不仅体现出文震亨出身名门望族,有着对世家相传雅致风物鉴赏鉴藏的经验积累,而且也显示出文震亨对古物旧制的偏好所在,正如《长物志》贯穿通篇所言:“旧制最佳。亦须照古式为之。愈古愈雅。不得旧者,亦须仿旧式。古人制具尚用,不惜所费,顾制作极备,非后人苟且……”这里,最为关键的后两句,所云“古人制具尚用,不惜所费,顾制作极备,非后人苟且”,可谓是针对时下“仿古”之物风雅不存的批判。愈古愈雅,不得旧者,亦须仿旧式,这“旧式”便是文人雅士推崇的标准,如《长物志》中对古时文房器具做出的评价,古时文房多宝器,上至钟、鼎、刀、剑,下至笔、墨、纸、砚,“皆以精良为乐”。那么,晚明的器玩发展至滥觞的地步,或许真不怎么精贵,当我们试图从想象的晚明,转向实证的晚明寻找依据时,这大概给出一种解释,晚明呈现的“事象”已显败绩,这印证了一面是江河日下的时局颓唐;另一面则有醉生梦死的市井“繁荣”,两方似乎毫不搭界,但就这样在同一时空下交错,这可说是对黄仁宇《万历十五年》中展现的不缺人才的明朝,在高度程式化却又僵化的制度中,以致“蝴蝶效应”故而郁郁而终的最好注脚。

晚明颓败的必然宿命,又揭开了文人“玩物丧志”沉迷于“赏物”痴癖的行为,其凸显的是这一特殊时代背景下的文人雅士的生活情境,在国之将破,渐已失控的时局下,文人雅士自命不凡地议论着所谓决定一个时代的文雅品位与格调高下。而热衷于寻根的大多数文人及其追随者,则在尚古的同时,踊跃加入这一阶层的审美文化,把追求幽人之境的生活理想与造物、赏物乃至鉴物融合在一起,推动了晚明成熟的工匠技艺和清高倨傲的文人士气,孕育了好古、雅致的晚明时尚。或许我们可以这么说,晚明朝纲腐败,在政治失控之中反而推动起我国文人阶层最后的风雅“寻根”,而且是极致的追摹。诸如,晚明的江南艺术圈,浙派早已风吹雨打花落去,吴门画派也败象渐露,然在董其昌的理论引领下,文人画从此占据画坛的最主要地位。董其昌的旨意,就是在模仿前人的笔墨上做出寻根的变化,力求在仿古和追古风潮中确立文人孤傲的品性,这或许就是宿命,意味着万物有因,因果必然,万物皆有定数则是上苍之愿,文人雅士们自然内心接受现实,但又不愿意承认,多么好的“风雅”,何不为己宿命呢?其实,晚明的所有造物、赏物乃至鉴物活动何尝不是如此,晚明所谓“鼎盛”一时的物质文化都离不开“寻根”之变,但终究花落不再开。想象的晚明与实证的晚明,都将证明一个事实,昙花一现,只为韦陀,惊鸿一瞥,刹那怎样,谁人说清。

的确,从明末到清初,仅从文人阶层“社会角色”发生的根本性质上的变化也能佐证出晚明的“颓败”。诸如,文人中流行起摆脱“入仕为官”的传统人生之道,转而置身于在赏物、鉴物和书画品评中寻求“世外桃源”的乐享,这即是文人对僵化颓废社会制度的反叛,更是文人群体试图在“出世”与“入世”的生活选择中规避厉害与逃避责任。如此,产生了新的角色认识和定位,他们便在小说、戏曲、园林、造物及吟诗作画的艺术“朋友圈”中竭力谋得自己的“声望”。可以说,晚明士人的这种以儒生自居,一味地自诩别致雅兴,到头来造就出一种热衷“生活优渥”的特殊群体,当这种风气发展到一定程度后,又会作用于士人的艺术认知与创作。由心而生的自发地将眼光转向“邸第从御之美,服饰珍馐之盛,古或无之”(明万历年间周世昌纂修《重修昆山县志·卷一·风俗》)的生活之境,如在内阁首辅张居正、南京刑部尚书王世贞、“今之江淹”张岱等人身上尤为突出。大明王朝的气象在君臣阁僚之间逐渐走向消极,这难道不是士人生活中出现的窘境吗?这可说是本文探疑晚明万千气象,以实证求得史述的一点补充。

大明王朝历时近三百年,其间所留下的史籍墨稿,大大超越汉代简策与唐人卷轴,可说是汗牛充栋,浩瀚复杂。明朝史料有国史实录,有野史稗乘,有家史刻本。不仅如此,还有成千上万的奏牍卷帙,以及墓铭文物,堆积如山,不可胜数。实际上,若要进一步推究晚明实证,注重吸收黄现璠在二重证据法的基础上提出的“三重证据法”肯定是必要的,即结合调查资料或材料中的“补充史料”研究历史学,尤其是断代史学。这样的三重证据乃纸上之材料、地下之新材料、补充史料,即在二重证据法的基础上,再加上文化人类学的资料与方法的运用。当然,这是研究方法的选择,或许在后期研究中有跟进之用。

*本文系国家社科基金艺术学重大项目“跨门类艺术史学理论与方法研究”(项目批准号:20ZD25)阶段性成果。

[1]苗怀明:《一位晚明文人眼中的世界图景》,《光明日报》,2021年2月4日第12版。

[2]据统计,《长物志》明末至民国年间的版本有十数种之多,明末刊本存世寥寥。清乾隆年间据鲍士恭家藏抄本采入《四库全书》,清乾隆间金忠淳刊《砚云甲乙编》、咸丰三年(1853)南海伍崇曜刊《粤雅堂丛书》,均收录是书。又有清桐西书屋抄《娱意录丛书》本、清末上海申报馆排印《砚云甲乙编》本。民国时有《说库》本、《古今说部丛书》本、《美术丛书》本、《丛书集成初编》本等。

[3]文震亨:《长物志》,中华书局,2012年,目录。本文所引《长物志》内容均出自该书,其后不再一一标注。

[4]刘义庆著,钱振民点校:《世说新语·德行第一》,岳麓书社,2015年,第9页。

[5]王汎森:《晚明清初思想十论(增订版)》,北京师范大学出版社,2020年,第358页。

[6]“断舍离”网络语,来源2019年十大网络用语。以“断舍离”比喻一种生活态度,即将那些人生多余的、不必需、不合适,乃至过时的东西统统断绝并舍弃,切断对它们的眷恋。如此这般“断舍离”式的决绝之后,才能真正过上简单而清爽的生活。这里借用网络语的鲜明语义,来比附文震亨的说辞,有着跨越历史而获对应的语词效应。

[7]吕大临著,廖莲婷整理校点:《考古图自序》,《考古图》,上海书店,2016年,第2页。

[8]《风宣玄品》古琴谱,为明徽王朱厚爝所编辑。共计10卷,详论古琴制度、弦、调试、指法等,配绘图154幅,大部分内容是转录宋代田芝翁《太古琴遗音》中的琴论材料。

[9]钱谦益:《瞿少潜哀辞》,《牧斋初学集》,上海古籍出版社,1985年,第1690-1691页。

[10]方岳贡修,陈继儒纂:《(崇祯)松江府志》卷一,书目文献出版社,1991年,第185页。

夏燕靖 南京艺术学院艺术研究院教授(本文原载于《美术学报》2022年第5期)

投稿信息

本刊立足广州美术学院,面向全国高等美术院校,是一本以研究美术为宗旨的学术刊物。其中“美术史研究”栏目,是我们多年来全力打造的精品栏目,欢迎海内外专家学者惠赐佳作。本刊不收取任何版面费用。

E-mail:msxb257@163.com

联系地址:广州市海珠区昌岗东路257号广州美术学院《美术学报》编辑部

邮政编码:510260

电话:020-84017610

联系人:吴老师

《美术学报》

广州美术学院学报

1979年创刊 / 双月刊

邮局订阅 / 邮发代号 46-261

网址:【美学.长物】长物为伴·宋明文人之雅致生活展宋代篇夏燕靖 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/213060

相关内容

宋代文人 生活美学此间风雅 大宋风华,宁波博物院推出“梦华旧物——宋人的生活”展

长物为伴 雅居生活——一部生活美学指南《长物志》

省博物馆举办年度原创大展“闲来弄风雅——宋朝人慢生活镜像”

【美学.风雅】宋朝人的生活美学:生活有情调, 灵魂有诗意

宋代士人生活美学观念研究

一部生活美学指南《长物志》:长物为伴 雅居生活

宋朝人的日常生活

宋朝人的生活美学:生活有情调, 灵魂有诗意

简析宋代生活美学