“回收”这件事,大概是上海人的生活哲学

生活哲学:幸福并非总是大事件,而是微小满足的积累 #生活乐趣# #生活分享# #生活哲学感悟# #幸福小确幸#

原创 小兰 上海市民生活指南

在很多上海人的字典里,都有这样两个字:回收。

对于上海人来说,似乎没有什么是不能回收的。从废报纸、旧衣物、玻璃瓶,到旧家电、旧家具,再到更古早年代的甲鱼壳、鸡胗皮、头发指甲。

尤其是家里喝剩下的空饮料瓶是万万不能扔的。回收1角一个“老价钿”,10个就能换1块钱,在那些年头,1元能坐两趟车,小孩子能用1元换10个山楂条。

万物皆可回收的背后,是上海人“做人家”的处事之道,也有对精致生活的追求。长久以来,上海人用细微而切实的行动实践着“变废为宝”,如同涓涓细流,汇入了世界大同的可持续大潮。

01

讲起来,一个半世纪之前,上海人就开始垃圾分类了。解放前报纸就记载上海有垃圾分类的倡导,数十年来小范围的各种官方形式的试点断断续续。

丁阿伯在古北小区住了十多年,在买房到这里之前,他一家五口住在老城厢的里弄里。在他的记忆里,从前人们会把垃圾用箩筐或铁皮桶带到附近的垃圾箱,然后稀里哗啦地全部倒进去,有点类似现在“湿垃圾”的倒法;后来塑料袋普及了,大家一袋袋地扔垃圾,垃圾箱周围的环境也变得好多了。

20世纪80年代后期

上海开始实行的居民区垃圾袋装化处理

但上海人的生活哲学里历来就有一条叫作:不是所有“垃圾”都可以扔掉的。

垃圾分类之后再回收,是很多市民的主动行为。家家户户的主妇都会根据“垃圾”回收用途,认认真真分类放好,等待弄堂里各种专业贩子的吆喝,上门来回收。

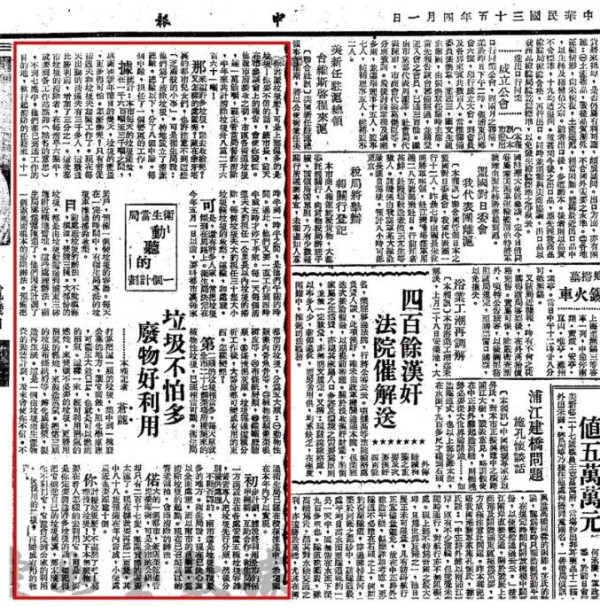

1946年4月1日《申报》上

这则市卫生局规划内容中

对“垃圾分类”有了明确的规划

据《沪申故事》记录:那时,也有很多专职的回收小贩走街串巷,回收旧报纸、废锅子、头发指甲、鸡胗皮等,交关热闹,前脚走了,后脚跟着喊起来,各收其类,井水不犯河水。

那是老上海的生活方式,充满市井气息和老底子的味道。

如果说碎玻璃、废金属、长头发之类的分类回收还属于小众,那么最为大众“珍惜”的就属空瓶子、废纸张这两大类了。收集一大堆空瓶子,积攒一摞一摞废报纸与硬纸板,每家每户都会有一个熟识的收废品的伙计,一手交钱一手交货,一两个月卖一次数数也挺厚一沓碎票子。

在物质不那么丰沛的时代,因回收而来的一角一厘,成了很多上海家庭的生活之道。

02

在上海市民的眼里,饮料瓶从来就不只是饮料瓶。

在众多回收品中,饮料瓶是绝对的主角。因为它不仅可以换钱,还能改造再生。很多人都有这样的经历:和小伙伴满社区逛着捡空瓶子,回去给父母邀功,或者自己卖了换零花钱买喜欢的东西。那时候的空塑料瓶简直称得上宝贝。也是那个时间段,上海开始提倡“七不规范”,不随手扔垃圾、不随地吐痰、不乱穿马路……如今看来理所当然的行为规范,在当时是被大力倡导的口号。

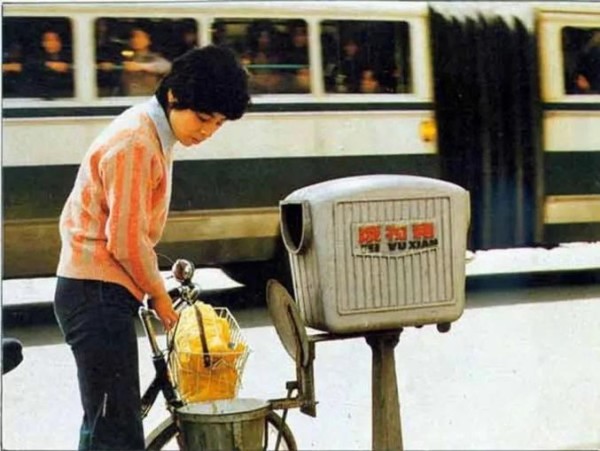

20世纪80年代上海街头的废物箱和痰盂罐

这也可以视为早期的“干湿分离”

丁阿伯的女儿丁蕾是“80后”,小时候很喜欢空饮料瓶,因为喝完以后可以在盖子上扎洞,立刻变成了喷水瓶。大人用来浇花,小孩就到处拿着洒水,在阳光下的水门汀上用水迹画图。

不仅如此,软软的塑料瓶身可以用剪刀剪开,做成花篮等各种手工艺品,学校的美术课会教大家一起做,还会有展览摆满教室的窗台。

除了变成各种装饰品,被回收的塑料瓶经过妥善处理,其实还有更大的利用价值。古北社区的热心居民安大地也是一位环保人士,很早之前他便了解到,“饮料瓶回收再利用后可以延伸为多种形态,看似不起眼的塑料也能创造出不同的再生用途,包括衣服的面料、日常家具,甚至沥青路面材料等等”。此外,十年前去日本,日本对生活垃圾分类的要求令他印象很深。“当时很吃惊,他们花了小半个世纪,百姓逐步养成在生活中规范垃圾分类的习惯。”不成想,等他回国后不过五六年,上海也全面推广垃圾分类了。

2019年7月1日,《上海市生活垃圾管理条例》正式实施,上海市生活垃圾分类实行"有害垃圾、可回收物、湿垃圾、干垃圾"四分类标准。

2019年6月21日,上海

百年愚园路上的公共艺术展览

目的是促进公众对生活环境问题的重视

/图片来源:IC photo

丁阿伯一家开始学着如何将家庭生活垃圾分类最重要的部分——干、湿垃圾分类。

丁蕾网购来了干湿分类垃圾箱,一家人对照着宣传手册上的分类处理垃圾:湿纸巾算干垃圾还是湿垃圾?生蚝壳属于干垃圾还是湿垃圾?饮料瓶算干垃圾还是可回收物?

每次去倒垃圾时,都能看到戴着袖章的志愿者,守在垃圾箱前。被志愿者督促着把干湿垃圾倒进相应的垃圾桶中时,颇有种回到校园被监督的感觉。最不能适应的还是倒湿垃圾时会弄脏手。后来干脆每次去丢垃圾都带一张消毒湿巾。上海人用两个月形成了垃圾分类的好习惯,而以此著称的日本用了小半个世纪。

2020年9月11日,上海

田子坊的垃圾分类箱旁出现了特别的雕塑

引导人们垃圾分类

/图片来源:IC photo

在这种全民动员的环保行动中,丁蕾看到了城市的进化,非常享受能生活在更干净、舒适、现代化的环境里。

她也与这座城市达成了许多绿色的小默契:逛超市时自带可反复使用的无纺布袋,拒绝塑料袋;在家中点外卖时主动填写“无需一次性餐具”;去咖啡店买咖啡时自带咖啡杯,笑称是“打咖啡”,有的商家还规定自带杯能省几元钱;爱买循环再生的东西,循环纸张淡黄色泽柔和又护眼,还有咖啡渣做成的咖啡杯、吸管……

路上的垃圾箱也发生了改变,变成了干垃圾箱和可回收垃圾箱。每次手上有空瓶,丁蕾都会小心地把它塞进可回收箱的回收孔中。

2021年5月21日,上海

上海街头的分类垃圾箱越来越多分类

扔垃圾变得更精细化了

/图片来源:IC photo

过去,上海人的回收习惯,换回的是几元钱的“收益”;后来,通过坚持科学的垃圾回收理念,上海人得到了生活环境越来越好的回报;如今,更多回收的新方式、新途径、新技术,让更多人从“回收”这件事情上,体验到了可持续生活方式的乐趣,以及环保参与方式的无限可能性。

原标题:《“回收”这件事,大概是上海人的本命》

阅读原文

网址:“回收”这件事,大概是上海人的生活哲学 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/239967

相关内容

上海旧书回收+回收各种旧书+旧书回收商店上海民国书籍收购 上海回收旧书 上海线装书回收

什么是哲学?哲学何为?

让哲学回归生活(大家手笔)

回归日常的哲学,会是时代病的解药吗?

让哲学回归生活

生活哲学和哲学生活:《哲学,为人生烦恼找答案》

凡人的生活哲学

什么是生活的哲学?

生活就是哲学|狸猫故事网