原创 普普 趣科普

随着地球的公转,这颗蔚蓝星球也呈现出非常鲜明的“体表特征”,即春、夏、秋、冬四个季节。相对应地,生活在地球上的生物们也会根据季节变化展现出一系列有规律的特征或状态。

这个生物过程也被称为“近年周期生物节律”。最早由德国鸟类学家埃伯哈德·格温纳(Eberhard Gwinner)和加拿大生物学家泰德·彭格利(Ted Pengelley)发现。

其中“近年”意味着一整年;“周期”是指某个时间段,例如一个季节内;而“生物节律”则表示生物体内因激素调节所产生的内分泌活动。

众所周知,内分泌系统是哺乳动物体内一个非常重要的自我调节手段,诸如繁殖、迁徙、冬眠、月经以及蜕皮或毛发生长都被这个系统所管控着。

追光者

对于人类来说,我们有着精准的时间把控,因此可以知道什么时候该做什么事儿,而动物虽然没有时间概念,但它们也有一项本领,能够追寻“光的足迹”。

在那一刻,它仿佛变成了光

来自太阳的远程支持成为了动物们最好的“风向标”,由于地球公转倾斜角度和自身自转的影响,太阳光的日长也会逐渐发生变化,因此动物可以利用光照时间来预测未来的环境状态,从而为它们预留做好准备的时间。

例如,随着北半球秋天的到来,白天将越来越短,不断减少的太阳光照时间触发了动物的“过冬信号”。于是鸟类的羽毛和哺乳动物的毛发变得更厚更长来面对即将来临的冬季。

最为经典的案例,随着光照周期的变化,许多动物的生殖器官也会发生变化。在春季,雄性的生殖腺将开始生长(并非所有动物都会在春季发情),以便应对之后的交配期。这也就是我们常说的“发春”,也叫作发情期。

但这些生长的性腺几乎不可能全年保持,因为对雄性而言成本太高,所以只会维持一段时间。与之相对应地,许多雌性动物也只会在一年中特定时间排卵,并释放出交配信号。

当然,除了光照影响外,气候条件和食物资源也控制着动物的繁殖,毕竟谁也不想孩子刚一出生就饿死了。

举个栗子,橡树会在每年4~5月份抽出新芽,几乎在同一时间,冬尺蛾幼虫开始破蛹而出,然后吃上了人生中第一口嫩芽,而如果再把时间往前拨一点,每年2~3月份,大山雀进入发情期,经过一个月的孕育时间,新生的大山雀幼鸟也吃上了富含蛋白质的冬尺蛾幼虫。不得不说,大自然真是“套娃界”鼻祖了。

因此我们常说的某种动物“发情期到了”,从生物学上来看,说明它们体内的雌/雄性激素(荷尔蒙)分泌提高,是时候大干一场了。但实际上于动物自身而言,心里可能只是在想“趁着现在光线足,食物多,赶紧生,好养活”。

人类也“追光”

长期以来,科学家已经知道动物体内激素会表现出明显的季节性特征,并且不同的季节还对应不同的激素类型。

而在人类这边,以前由于缺乏足够多的数据集来研究所有激素,因此对于有没有季节性尚不明确。不过如今已经2021年了,来自以色列魏茨曼科学研究所的研究人员分析了以色列4600万人15年来的体检记录,此外还包括数百万次的血液激素检查,结果发现许多人体激素也表现出明显的季节性。

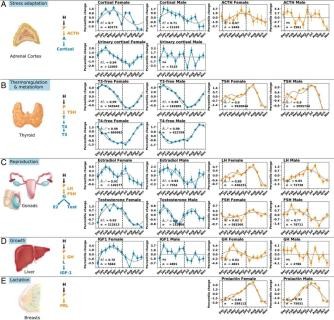

源头则来自激素大佬——垂体,其中由垂体本体分泌的调节性垂体激素通常在夏季末会达到顶峰,这些激素主要控制生殖、新陈代谢、泌乳和压力。

下丘脑——垂体轴激素的季节性变化

另外由垂体控制的下游器官如甲状腺、睾丸、卵巢等分泌的效应激素(甲状腺激素、雌二醇、促生长因子 IGF1等)则在冬季和春季达到顶峰状态。

大多数垂体激素在夏季达到峰值,而效应激素在冬春季达到峰值

正如这项研究作者所说的:“结合在冬春季节研究人类生长发育的历史,与其他动物类似,人类也可能具有基本生物学功能的生理高峰期”。

而导致激素出现季节性的自然反馈回路除了眼睛之外(点击查看),也可能来源于我们的皮肤。众所周知,皮肤是人类一种自我调节的保护性器官,具有感觉和计算功能。

当太阳光照射在皮肤上后,隐藏在下方的神经末梢与中枢开启了“加密通话”:将光信号转化为电信号,再转化成化学信号。

然后,与之相关的发色基团开始干活了,包括芳香族氨基酸,生物胺或含有相应氨基酸的蛋白质,嘧啶、嘌呤及其衍生物,这些基团激活了下丘脑—垂体—肾上腺神经中枢轴,使其产生相应的激素,并参与到人体的循环系统中。

看完总觉得这剧情有点熟悉啊,早期人类接收阳光变身奥特曼内部流程或曝光!

https://www.pnas.org/content/118/7/e2003926118

https://en.wikipedia.org/wiki/Circannual_cycle

https://www.researchgate.net/publication/323297052_Seasonality_Hormones_and_Behavior

图片来源于:Google、bing

更新时间:每周一、三、五

我们旨在分享优质文章、原创作品,与您共同学习成长

本文如有侵权欢迎原作者及时与我们取得联系,署名或删除

如对本文有所意见或发现错误欢迎指正

原标题:《四季变换是如何影响生物找对象的?》