蔡承霖:社交媒体+现实=我的认识

社会现象7: 社交媒体影响人际关系,虚拟与现实交织 #生活常识# #社会现象#

蔡承霖

CAI CHENG LIN

1992 年出生于甘肃兰州。2009 年考入于鲁迅美术学院附属中学,2012 年考入鲁迅美术学院中国画系中国画专业,2016 年考入鲁迅美术学院中国画学院攻读硕士学位,师从赵宝平先生。现为辽宁湖社书画研究会会员,沈阳市青年美术家协会会员。目前任教于鲁迅美术学院附中。

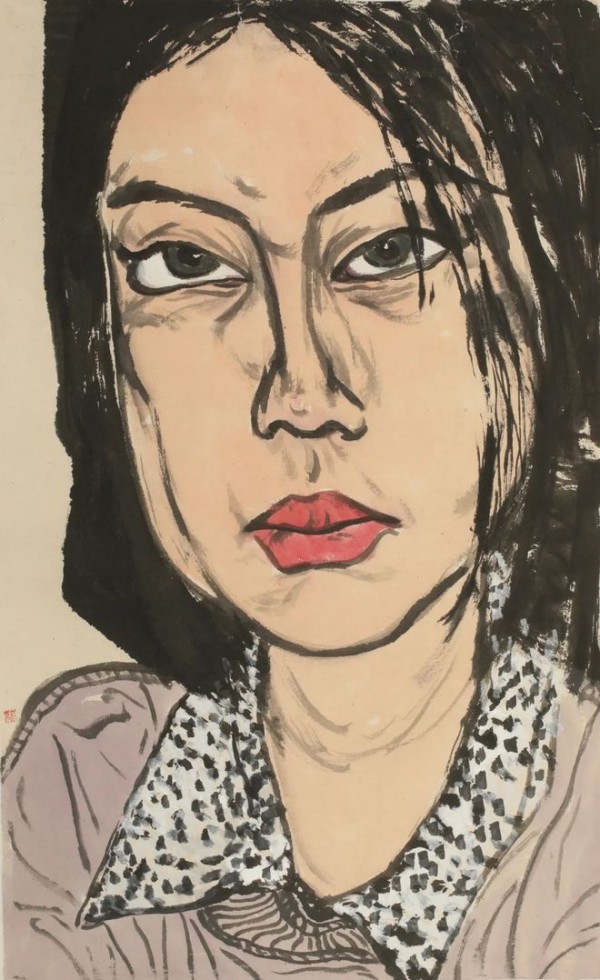

你丫闭嘴

纸本水墨

138cm × 69cm

2021

展览现场

社交媒体+现实=我的认识

Social Media+Reality=My Views

库艺术=库:你如何看待自己的作品与当代表达之间的关系?

蔡承霖:“当代”是一个时代的代名词,并不是评判艺术品的一种标准。我以为不应当以“当代”这一词成为程式化的视角来欣赏艺术品,那么所谓的“当代”就太过局限了。众所周知艺术是多元的,艺术具备高度的包容性,所以我以为的“当代”是海纳百川的。

人物画是我从学习画画就一直追随的课题,人物题材也是与我们生活息息相关的,我没有办法去界定题材的当代不当代,但是我所表现的是现实社会真实而存在的人群,这个群体的特征就是这个时代的部分信息与审美的写照,所以作品具备的时代精神与展示方式也是通过个人与当下的审美情趣推敲后而创作的。

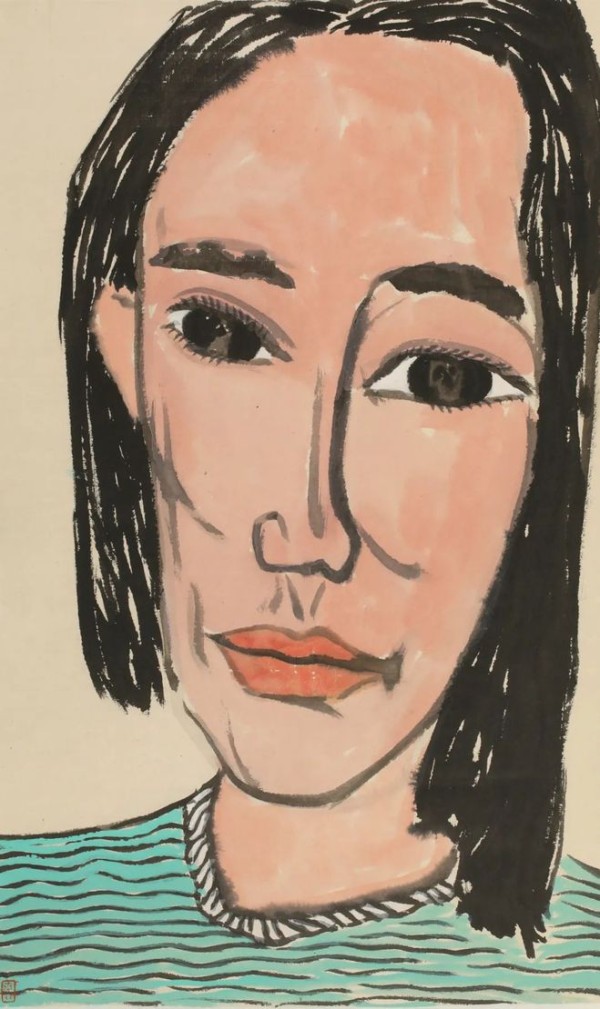

现代女孩系列 1

纸本水墨

76cm × 47cm

2021

库:你的人物造型在写实中带有一定的变形,往往会将人物拉长,刻画介于三维和二维之间,这种造型与描绘方式是如何形成的?

蔡:我开始美术学习是从“学院派”开始,完全是以西方造型美学培养的方式进行,通俗的讲就是三维造型意识;而后通过高考进入自己喜爱的中国画专业进行系统的中国画造型语言学习,也就是二维的造型意识;进而不断对中国绘画造型意识的不断学习与研究,最后在绘画的呈现方式上也在不断尝试新的笔墨语言和表现形式,结合自己西方造型学习的经历,从而进行中西交融,不断推敲,所以在现在的作品中会呈现出介于三维和二位之间(西方造型与中国画造型)的表现语言。不论作品造型如何呈现,都是为了艺术本身想表达的而演变的。

现代女孩系列2

纸本水墨

47cm × 76cm

2021

库:你的作品带给人一种扑面而来的力量,没有过多的修饰,这是否也是你所追求的?

蔡:不能说是追求这种“直接”,但也不能掩饰我对这种呈现效果的探索。这个我个人不太好深谈,因为这里包含更多的可能是个人性格因素;作为一名“西北汉子”,我待人对事给人的第一印象就是“简单”“直接”,这有点像我生活在东北地区的一句俗语:“别整没用的”...... 中国画的笔墨语言呈现从传统意义上来讲给人的感觉一般是比较含蓄的;但生活在当下的我从衣食住行上都区别于传统文人的生活情趣,结合我们的现状所塑造的生活状态也没有文人那么含蓄,那么在笔墨语言上我试图突破传统意义上的含蓄表达、试图让笔墨和自己的生活更加贴近,让笔墨“摇滚”。为了追求这个“直接”效果,我临摹古帖都以张力比较豪放的字帖作为学习对象,在传统绘画中也以泼墨等作为日课来进行揣摩。

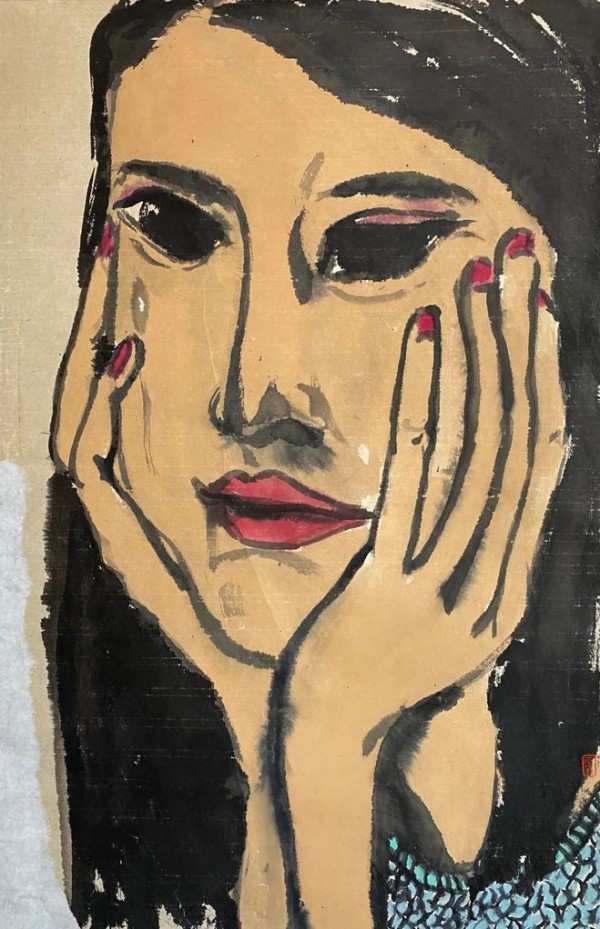

现代女孩系列4

纸本水墨

47cm × 76cm

2021

库:你笔下的女孩往往看上去“不美”,甚至有的看上去有一点古怪。为什么这样来处理?

蔡:在当代绘画人物画的语境中已经不太好界定“美”与“不美”的概念,就好比“像”与“不像”的概念。在这种语境下创作其实对作者本身来说是更自由、更自我的;但是当你开始创作的时候这种无形的审美标准又会制约着你所谓的自由,这可能就是绘画的使命感:在用另一个维度判断着作品本身的审美标准。而这个标准就是从对经典传统绘画的临习与研究所产生的。从对造型的推敲上来说我在追求“似与不似之间”的表达感受。太像会失去一些对绘画的思考;不像又会离客观太远而失去本质意义,所以我是介于画像和杂糅于我对客观形象的认识而进行创作的。所谓“古怪”可能是为了追求我对她的理解而产生的,介于客观物象与个人情感的输出之间。

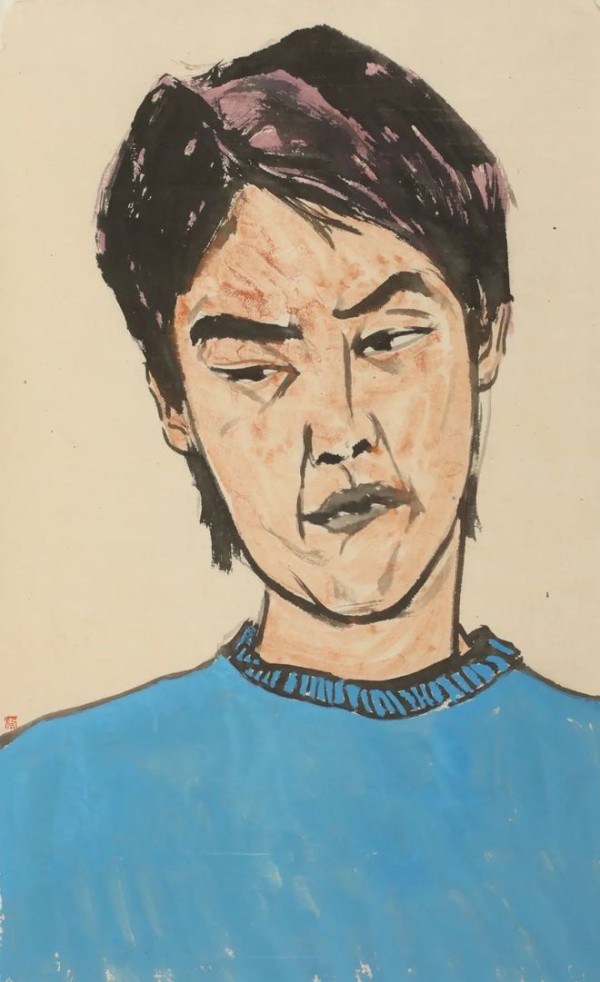

现代女孩系列3

纸本水墨

76cm × 47cm

2021

库:你画面中的人物形象特征非常具体,就像是我们生活中日常所见的“某某”,吸引你的是否也是这些你所熟悉的人的背后的故事?

蔡:画面中的人物形象都是通过一些社交媒体(朋友圈、抖音等)收集的素材;基本上都是跟我在生活上或多或少有过交集的女性群体,包括同学、学生、朋友等。选择她们的第一原因是因为这些女性在生活中和在社交媒体中展示的面貌往往会有一些出入,她们或多或少通过电脑工具改变了自我的形象展示在社交媒体上,通过修图,妆容等方式展示出自己最想展示一面,也呈现出了每个女孩对自我的定位和审美趣味。也可以说,这正是自己想追求或者达到的一种美。第二,通过与她们在线下的交集和社交媒体的展示,会给我带来一种新的认知体验,有时反差会很大,以我教过的学生为例:孩子正值十六岁的青春期,在课堂上的接触第一印象是乖乖女的形象,而在朋友圈会展露出自己作为女性的一种成熟或者美丽的形象,和我在现实中接触的大相径庭。目前我们所处一个极度包容和多元的社会下,性别的审美取向也是我不断思考的一个问题,作品中也有同性恋题材,这也映射出当下人们对审美的理解与追求。

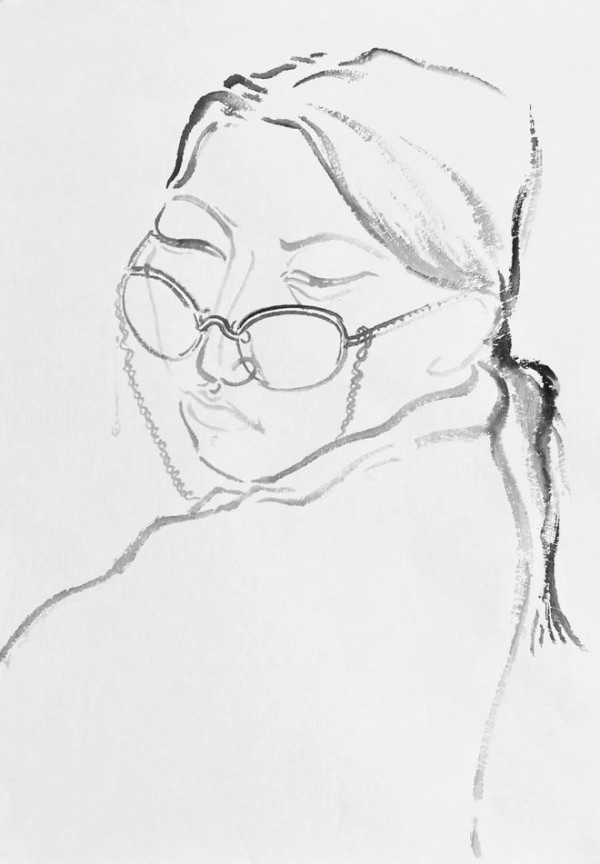

写“生”—金老师肖像

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

库:你前面也说到,“面孔”在当下的数字媒体时代是最容易被修正和改造的,社交媒体上的个人照片往往和现实生活中差别巨大,仿佛活跃在网络世界中的是那个更想成为的自己。这种“反差”和“未经修订”是否也是你在画面中所致力于表现的?

蔡:是的,这种“反差”和“未经修订”是我最近一系列作品《现代女孩系列》所探索的,这也是当下很有意思的一个现象。通过现实与虚拟的对比,表达我对这类被数字媒体改造过的“面孔”的另一种认识,也就是我个人的第三种认知:社交媒体+现实=我的认识。这用言语不太好表达,中间有很多情感的夹杂,所以我通过绘画的方式来呈现。

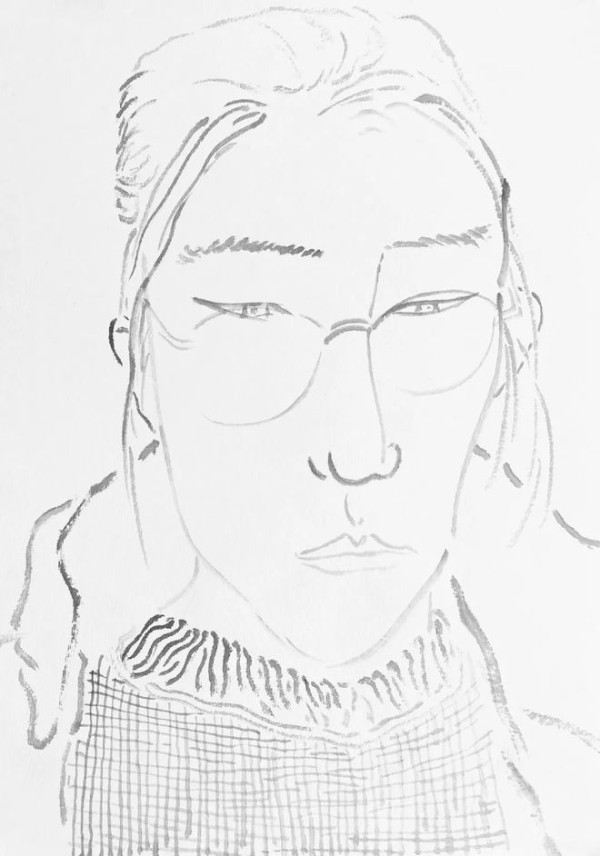

写“生”—荣老师肖像

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

写“生”—张老师肖像

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

写“生”—李老师肖像

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

写“生”—李同学肖像

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

写“生”—学生“张主任”

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

写“生”—学生张同学

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

写“生”—学生贾同学

纸本水墨

75cm × 48cm

2021

库艺术线上课程推荐

以一本书的价格

获取书中没有的现代艺术课程

获取国内外艺术教育资讯及课程

请关注“库艺术教育”服务号

网址:蔡承霖:社交媒体+现实=我的认识 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/364004

相关内容

社会资本与自我认同:青年社交媒体使用研究近九成受访大学生使用社交媒体分享多元生活

网络社交媒体智能化对社交场景的影响

手机社交媒体对大学生生活的影响

中国滑板第一人:现在大家学滑板的一个重要目的是社交

【时代青音】社交媒体时代,我们如何走出“数字化孤独”

91热门吃瓜:从社交媒体到现实生活,如何看待当代年轻人的“吃瓜”文化与心理分析

育儿知识如何教导孩子正确使用社交媒体

社交媒体使用提高学习绩效还是降低学习绩效?

911爆料网八卦有理爆料反差:从社交媒体到现实生活的影响与反思分析