雕塑·生活

雕塑家通过雕塑传达情感和故事 #生活乐趣# #休闲生活方式# #绘画雕塑#

现代社会,我们习惯于将“艺术”定义为“为广大人民群众服务”,意在将艺术与普罗大众紧密相连。但在实际中,众多的艺术活动“位居庙堂”,被认为是“精英文化”的一部分,令普通民众难以了解与欣赏,而雕塑艺术便是被误解的艺术类别之一。

PART 1

在这样一个大审美经济时代,审美体验逐渐渗透到了日常生活的方方面面,人们在生活中开始追求一种愉悦的生活体验。

对于日常生活中细微之处的审美化拓展,古代先民为我们做出了典型示范。

能工巧匠通过精雕细琢,将人们对生活理想的寄托描绘在砖、石、等建筑材料所组成的构件上,兼具实用性与审美性,赋予材料生命般的魅力。

中国古代的雕塑艺术上至宫廷,下至民间,社会的各个阶层皆有涉猎,并且经由劳动人民的智慧,所塑之物的来源得到了拓展,它是先民“日常生活审美化”的重要体现,并深刻影响着如今的大众审美趋向。

PART 2

在当代艺术的大环境下,人们的创作越来越依赖于材料的特性表达,也越来越重视材料内在审美潜质。

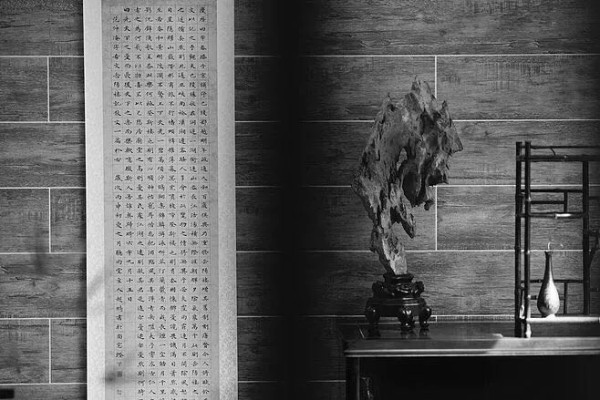

现代雕塑深入民众生活的方方面面,室内雕塑的内在意义更倾向于想要传达对当下社会的文化理解。

如工业时代后兴起的金属、不锈钢等材料,其光滑的表面以及镜面的效果,与室内现代装饰推崇的简约、纯净相衬,通过其材料特性,影响视觉感官,给人以宽广、清澄的意味。

好的公共雕塑作品一定是材料语言表现与雕塑、雕塑与环境相辅相成、协调统一的。

无论是自然色彩,亦或是人为上色,在表达创作者意图与情感之外,室内雕塑更注重其与整个室内环境氛围的协调。例如,当主人对古典艺术有所偏爱时,木雕类的艺术作品位于此空间环境便是十分契合。

汉字中的“美”,一般解释为“羊大”为美,这是中国传统美学理论中,对于大型器物的追求。引申到艺术中来看,便是对于诸如雕塑艺术作品形状的追求。

现代审美需求中,我们不再盲目追求形制的大,而是注重形状之于创作者、欣赏者内心的契合,以及所处环境的搭调。

就如雕塑作品对于圆润的彰显,给人以内心的舒适安逸,也符合儒家美学对于“中和”之美的追求。

PART 3

雕塑应注意考虑公众的参与性,加强雕塑与公众之间的联系,从而为雕塑与环境更好的互动带来生机与活力,同时还能起到陶冶公众身心的重要作用。

孔子美学的出发点和中心,是探讨审美和艺术在社会生活中的作用。

无论东西文化的差异与否,对待艺术的态度都是鲜明且一致的。艺术应是融于大众日常生活,塑造完美人格的重要一环!

脱离于所处环境进行创作,所谓“为艺术而艺术”,其本质是空洞无感。

成功的雕塑创作永远不能忽略的因素之一,是要符合不同区域、民族的审美需求,契合区域环境,体现出一定文化内涵。

PART 4

首届平遥国际雕塑节中,“以雕塑为史”为主题的单元,具有一种特殊的“唤醒”作用。艺术家将雕塑作为连接过去、现代与未来的桥梁,抓住地域文化最具代表性的特质,用雕塑艺术体现城市精神,以求在碎片化的时代、快节奏的城市发展中找寻遗失的文化记忆,为观者提供一段回忆和沉思的空间。

匈牙利著名的文化社会学家豪泽尔说过:“世上只有无艺术的社会,而没有无社会的艺术”。大众是连接社会与艺术最重要的桥梁,艺术大众化是当下社会的必然发展趋势。

社会文化与科技水平的不断发展,影响了雕塑艺术的大众化趋势,为雕塑艺术的发展提供了良好的空间。

新兴媒介的出现,也使得雕塑艺术不再受到地域、时空的限制,可以逐渐走入每一个普通民众的日常生活,这样的发展环境让艺术创作不再以少数精英的审美为标准。而大众对雕塑艺术的日常审美化需求,又可以反哺雕塑艺术,使雕塑与大众之间形成良好的互动。

网址:雕塑·生活 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/376027

相关内容

创意雕塑 点废成金去时代广场看爱心雕塑:这才叫生活

工艺品修复,雕塑修复,艺术雕塑修复,工艺美术品修复

浅谈室内空间中的装饰雕塑

重塑雕像的权利:以理性统领感性,重塑理享生活

书本雕塑:用旧书作画的艺术家

探秘雕塑艺术品修复,让古老艺术重焕生机

城市公共艺术创作中生态雕塑材料应用.doc

玻璃钢蘑菇雕塑 卡通蘑菇装饰摆件

民俗雕塑,民俗文化不仅是历史的延续