压力知觉和大学生短视频成瘾的关系:自我损耗的中介作用

在压力大的情况下,学会短暂的自我放松和恢复。 #生活知识# #生活心理学# #生活习惯改善# #情绪智商训练#

压力知觉和大学生短视频成瘾的关系:自我损耗的中介作用

Relationship between Perceived Stress and College Students’ Short Video Addiction: The Mediating Role of Ego Depletion

1. 引言

随着信息网络的飞速发展和媒体形式的更新迭代,短视频以强烈视觉刺激、内容创新、碎片化使用及个性化推荐等特点获得了广大网民的青睐。《中国网络视听发展研究报告(2023)》显示,截至2022年12月,短视频用户规模达10.12亿,在整体网民中占比为94.8% (刘欣,2023)。其中,大学生已成为短视频使用的主力军(Huang et al., 2021)。大学生作为移动互联时代的先锋,喜欢追求新鲜事物,但同时他们心理发展不稳定,又缺乏有效的自我控制(张毅等,2018),而短视频能够充分满足大学生自我展示及缓解负性情绪等多种需求,但长此以往可能会使大学生在日常生活中过度频繁地打开短视频应用,进而发展成问题性短视频使用,严重时则会演变为短视频成瘾。短视频成瘾是指由于过多地使用短视频APP所产生的一种慢性或周期性的着迷状态,并出现强烈的、持续的需求感和依赖感的心理和行为(秦浩轩等,2019)。过度使用短视频会损害个体的生理、心理和社会功能,如容易引发睡眠问题(郭曼杰等,2023),增加抑郁风险(姚敏等,2022),降低学习动机、阻碍学业发展(Ye et al., 2022),甚至还会导致其人际交往能力减退(江怡文等,2023)。大学时期是从校园生活正式步入社会的重要转折阶段,大学生面临着学业、自我发展以及择业等多重压力(徐长江,钟晨音,2002),而压力和负性事件会增加大学生的成瘾行为,如手机成瘾(王亚可等,2023)、短视频成瘾(蒲宇雪等,2023)。因此,探究压力知觉对大学生短视频成瘾的影响及其作用机制,对预防大学生和减少大学生短视频成瘾有着很大的现实性意义。

问题性网络使用行为的I-PACE模型(Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution Model)指出,情感认知反应因素和个体执行功能因素是导致网络使用问题的关键变量(Brand et al., 2016)。压力知觉作为对环境的主观感知,是指个体在接受环境中的威胁性刺激并进行认知评价后所出现的身心紧张感和不适感(杨廷忠,黄汉腾,2003)。一般压力模型(General Strain Theory)指出,个体所经历的各种压力或应激可能会导致消极情绪,进而引发网络成瘾问题(Jun & Choi, 2015)。现有研究证实,外界环境的压力是导致个体网络成瘾的风险因素(张金健,陈红,2021)。当大学生感知到压力时,会体验到更多不安和焦虑,进而可能通过网络来缓解压力和消极情绪(蒲宇雪等,2023),而短视频使用行为可能会成为一种脱离压力源的手段(Huang et al., 2021)。此外,有研究发现,压力知觉能够预测网络成瘾倾向(张晔等,2016),且个体感知到的压力也会影响短视频成瘾(Liu et al., 2021)。由此推测,压力知觉能预测大学生短视频成瘾。

根据问题性网络使用行为的I-PACE模型,压力知觉与短视频成瘾的关系可能受到个体执行功能因素的影响,如自我控制。自我控制资源模型表示,个体的自我控制是有限资源,当其消耗后,就会导致能量的损耗,就是自我损耗(Baumeister et al., 2000)。简单来说,自我损耗是指个体经过一段需要自我控制资源的活动消耗心理能量后,引起执行功能下降的过程。而自我损耗理论认为,应对压力和调控情绪会消耗心理能量,这将导致其它领域出现能量不足的状况(谭树华等,2012)。当个体遇到外界压力时,会通过心理资源的损耗进行自我调节,因此自我的控制能力有所消耗(Xia et al., 2020)。已有研究表明,各种压力源都会引发个体的自我损耗(Prem et al., 2016)。此外,Muraven和Baumeister提出的有限自制力模型认为,自我损耗引发的自我控制资源不足则会使个体出现失控行为(Muraven & Baumeister, 2000)。当个体自我损耗发生以后,整体自我控制能力的下降,诱发网络成瘾行为(丁倩等,2020)。研究显示,自我损耗的个体缺乏抵抗网络诱惑的充足自我控制资源,容易出现网络成瘾(Jeong et al., 2016)。基于上述理论与实证分析可以推测,自我损耗在压力知觉与大学生短视频成瘾之间起中介作用。

如今,短视频已经成为大学生主要的娱乐放松方式之一,但短视频成瘾对他们的学习和日常生活都产生了负面影响。尽管现有短视频成瘾的研究成果较多,但很少有研究对压力知觉影响短视频成瘾的潜在机制进行考察。压力普遍存在于大学生生活的方方面面,大学生对压力事件的感知和认知评价会影响成瘾行为。因此,本研究基于问题性网络使用行为的I-PACE模型和自我损耗理论探究自我损耗在压力知觉对短视频成瘾影响中的作用,通过了解影响大学生短视频成瘾的作用机制来预防和减少该不良行为的发生。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

本研究选取广西3所高校在校大学生,以班为单位进行集体施测。除去无短视频经验和规律作答的无效问卷以后,共收集到680份有效问卷。其中,大一380人(55.88%),大二149人(21.91%),大三151人(22.21%);男生299人(43.97%),女生381人(56.03%)。被试年龄在17~23岁之间(M = 19.75岁,SD = 1.26岁)。

2.2. 研究方法

1) 短视频成瘾量表

采用秦浩轩等人(2019)编制的大学生短视频成瘾量表,该量表有14个题项,包括戒断性、逃避性、失控性和低效性四个维度。量表采用Likert 5点计分,总均分越高,说明个体的短视频使用强度越高。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.94。

2) 压力知觉量表

采用Cohen等人(1983)编制的压力知觉量表,测量大学生近一个月以来的压力知觉水平。该量表有14个题项,其中有7个题项为反向计分题,采用Likert 5点计分,总均分越高,表明个体感知到更高压力水平和更高失控感。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.80。

3) 自我损耗量表

采用Lin和Johnson (2015)编制,张璇等人(2017)修订的自我损耗量表,共5个题项。量表采用Likert 5点计分,总均分越高说明个体的自我损耗水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α为0.94。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差

对本研究涉及的全部题目采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验。结果发现,未旋转的因子分析中初始特征值大于1的因子有4个,且第一个公因子解释率为13.58%,小于40%,说明本研究的共同方法偏差不严重。

3.2. 描述性统计及相关分析

从描述性统计分析表1看出,大学生压力知觉、自我损耗和短视频成瘾的平均得分都小于中间值3,他们在压力知觉、自我损耗和短视频成瘾等方面表现较为适度。而相关分析表明,压力知觉、自我损耗和短视频成瘾两两之间均存在显著的正相关(p < 0.01)。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis of variables

表1. 各变量的描述性统计及相关分析

M

SD

压力知觉

自我损耗

短视频成瘾

压力知觉

2.99

0.53

1

自我损耗

2.95

0.92

0.63**

1

短视频成瘾

2.82

0.86

0.60**

0.59**

1

注:**p < 0.01。

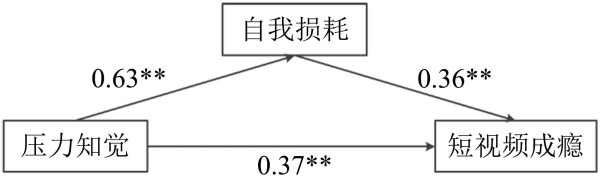

3.3. 中介效应检验

将所有变量进行标准化处理,以压力知觉为自变量,自我损耗为中介变量,短视频成瘾为因变量,使用SPSS宏程序PROCESS3.2中的Model 4,重复抽样5000个Bootstrap样本,估计的置信区间为95%,检验自我损耗在压力知觉与短视频成瘾之间的中介效应,结果如表2和图1所示。压力知觉可以显著正向预测短视频成瘾(β = 0.63, p < 0.01);压力知觉、自我损耗二者同时进入方程时,这二者也能显著正向预测短视频成瘾(β = 0.37, β = 0.36, p < 0.01)。根据中介效应的判定标准,Bootstrap 95%置信区间为[0.17, 0.28]不包含0值,说明自我损耗的中介效应成立。中介效应量为0.23,其占总效应的比值为38.33%。

Table 2. Regression analysis of the relationship of variables in the model

表2. 模型中变量关系的回归分析

回归方程

整体拟合指数

回归系数显著性

结果变量

预测变量

R

R²

F

β

t

自我损耗

压力知觉

0.63

0.40

454.46**

0.63

21.32**

短视频成瘾

压力知觉

0.66

0.43

257.25**

0.37

9.92**

自我损耗

0.36

9.50**

注:**p < 0.01。

Figure 1. The model of the mediating effect of ego depletion between perceived stress and short video addiction

图1. 自我损耗在压力知觉和短视频成瘾间的中介效应模型

4. 讨论

本研究基于问题性网络使用行为的I-PACE模型和自我损耗理论构建一个中介模型,揭示了情感认知反应因素(压力知觉)通过个体执行功能因素(自我损耗)影响短视频成瘾的作用机制。研究结果的发现为高校预防和干预大学生短视频成瘾提供了理论参考。

4.1. 压力知觉与短视频成瘾

本研究结果表明,压力知觉正向预测大学生短视频成瘾,这与以往研究发现压力知觉影响网络成瘾的结果相似(杨义滢等,2022),说明大学生感知到的压力是影响短视频成瘾的重要因素。补偿性网络使用理论认为,人们在面对现实生活问题或缓解烦躁情绪时,会借助于网络使用进行补偿,从而可能导致网络过度使用的问题(Kardefelt-Winther, 2014)。已有研究证实,当个体由于心理社会压力产生身心紧张感和不适感时,会倾向于采取一些不良行为来对自己进行补偿(楚啸原等,2020)。短视频以碎片化传播的形式,为人们提供了满足心理需求的内容(鄢骏等,2023),给他们带来“沉浸式体验”的同时,还能展示自我或发泄消极情绪(蒲宇雪等,2023)。对于大学生来说,随着高等教育规模的不断扩大,高校大学生人数逐年递增,他们面临着学业、就业、生活等多重难题,这使他们承受着较大的压力(郑晓江,2012)。当这些压力没办法在现实情景中进行缓解时,大学生就会通过使用短视频的方式来逃避当下。因此,大学生压力知觉水平越高,就越可能引发短视频成瘾。

4.2. 自我损耗的中介作用

本研究结果还发现,压力知觉可以通过自我损耗对大学生短视频成瘾产生影响。根据有限自制力模型的观点,个体在面临外界紧张刺激情景时,会消耗自我控制能力去应对压力,从而在接下来的活动中更可能出现非适应性行为(Xia et al., 2020)。对于大学生而言,他们心理发展还不稳定,且自我控制不够完善(张毅等,2018),因此,会更容易损耗过多的心理资源去应对压力和调节情绪。此外,根据自我损耗理论,个体完成一些需要投入自我控制资源的活动后,自我控制的能力会被消耗(Hagger et al., 2016)。而大学生应对压力和情绪调控需要耗费一定的心理资源,这会使他们面对具有娱乐、交友、自我展示等功能的短视频时可能失去自我控制能力,并在一次又一次的舒缓压力和寻求支持的心理需求得到满足中逐渐发展成短视频成瘾。所以,大学生在学习生活中感知到的压力水平越高,就越可能因为应对身心紧张感和不适感而消耗心理资源,而在面对短视频这种具有娱乐、社交功能的应用时无法抵住诱惑而持续上瘾。

5. 研究启示与局限

本研究结果表明,压力知觉可以直接影响大学生短视频成瘾,也可以通过自我损耗的中介作用间接影响短视频成瘾。由此启示,高校预防和干预大学生短视频成瘾可以从两方面入手:一方面,高校可以通过心理健康教育课程帮助大学生学会正确调整心态、掌握放松身心方式,必要时鼓励大学生寻求专业的心理帮助来改善压力感知水平。此外,大学生自身也可以通过制定科学的学习计划来避免过度劳累,同时积极参加体育锻炼和社交活动,保持身心健康等方式学会自我调节,从而在根源上降低短视频成瘾风险。另一方面,高校可以帮助大学生提高自我控制能力,如学校和教师可以提供相应的心理健康教育和支持,引导学生掌握应对压力和情绪的方法,帮助他们更好地提升自我调控力。大学生也应该加强社交互动,与同学、朋友和家人保持良好的沟通和情感联系,获得支持和理解,缓解内心的孤独和压力,降低自我损耗。由此从过程中阻断短视频成瘾发生。

本研究结果证实了自我损耗在压力知觉与大学生短视频成瘾关系间的中介作用,但仍存在一些不足。首先,本研究从整体上考察压力知觉对短视频成瘾的影响,但压力存在多种类型及大学不同阶段面临的压力又不尽相同,因此,未来可以进一步有针对性地考察不同类型、不同阶段压力知觉对短视频成瘾的影响。其次,本研究仅探讨了压力知觉、自我损耗与短视频成瘾的关系,但应对方式也可能会影响压力知觉、短视频成瘾,所以未来可以关注应对方式在两者间的作用。最后,本研究为横断面调查,无法得到变量间的因果推论,未来研究可以采用交叉滞后法和实验法进一步验证三者的关系。

基金项目

2023年广西科技师范学院大学生科研基金项目(GXKS2023DXSB012)。

NOTES

*通讯作者。

网址:压力知觉和大学生短视频成瘾的关系:自我损耗的中介作用 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/376494

相关内容

大学生智能手机成瘾和睡眠障碍的关系:焦虑的中介作用智能手机成瘾、压力、学业成绩和生活满意度之间的关系,Computers in Human Behavior

大学生压力知觉与手机依赖的关系:心理一致感的调节作用

生活事件对大学生抑郁的影响:主观幸福感和网络成瘾的链式中介作用

物质资本与大学生睡眠质量的关系:感知压力的中介作用

生活质量与睡眠质量的关系:感知压力和睡眠焦虑的链式中介作用

手机成瘾≠网络成瘾! or 手机成瘾=网络成瘾!(附视频、辅导实例解析)

短视频文案:创意策划、写作技巧和视觉优化

研究表明:好的亲子关系积极影响初中生短视频使用行为

压力性生活事件与青少年问题行为:感恩与意向性自我调节的作用