南方传媒研究

城市民俗研究:研究并传播城市独特的民俗传统 #生活乐趣# #生活分享# #城市生活观察# #城市文化解析#

【摘要】当下,“场景”一词已被广泛运用于新闻业之中,数据新闻作为大数据时代的新型新闻,紧紧抓住“场景”这一核心概念,将场景应用于具体的生产实践过程中,开发场景化的传播价值。数据新闻生产在技术的支持下,结合互联网时代场景特征,将社交媒体、移动场景、受众特征等结合起来,打造具备个性化、定制性的多元场景,实现了对新闻内容的立体化叙事,调动了受众对数据新闻的参与度。但应警惕“技术陷阱”,避免落入重形式而轻内容的境地。

【关键词】数据新闻 场景化 交互 技术

梅罗维茨的“情境论”认为,社会情境体现了人们对不同角色扮演的社会预期,并乐于在其中进行行为展示。在越来越联动的传播环境下,人们所扮演的社会角色变得更加多元,这也意味着人与人社会交往活动的场景变得难以琢磨。智能媒体时代下的移动互联网技术,改变了传受之间的互动关系,如何将传受二者的需求链接起来,“场景”这一要素发挥着至关重要的作用。数据新闻作为大数据时代的重要新闻生产方式,更是牢牢抓住“场景”这一要素,将场景与数据新闻生产各环节环环相扣。

一、场景化与数据新闻

关于场景的论说早见于戈夫曼《日常生活中的自我呈现》提到的“前后台”理论,其将人们的社会交往活动“戏剧化”,认为人们善于将自己好的一面呈现在“前台”,将不好的一面隐藏在“后台”,视为场景化的初级状态,即场所的划分。而后,梅罗维茨在《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》一书中提出了“情境论”,随着电子媒介的到来,人与人之间的交往活动不再受物理空间的限制,由面对面的人际传播逐渐转至线上交流,人们可通过开关电视、切换广播等方式介入他们所想进入的场景,受众自主性空前提高。

在移动互联网背景下,这种线上交流活动变得更加丰富多彩,移动化、个性化和社交化成为当下信息传播特征,“场景化”一词越来越被强调。罗伯特·斯考伯和谢尔·伊斯雷尔在其著作《即将到来的场景时代》中提出,“场景”是一种氛围的总称,它由既定的时空、行为以及心理等因素组成。[1]即人们在特定的时间、空间和心理条件下参与互联网社交活动,其个性化需求被极度满足的这一过程。场景化传播的核心价值就在这一过程中被凸显,即“赋能”。

新闻的场景化表达依赖于传受二者的共时性,意味着受众需在新闻播出的时间观看新闻,这很大程度上受到受众对新闻的关注度影响,且受众不再满足于以文字为主的传统新闻。数据新闻一举成为大数据以及互联网时代的“新宠儿”,许向东指出:“数据新闻叙事就是将抽象数据具象化,挖掘出数据之间的相关性以及发现隐含在数据背后的深刻意义。”[2]从国外的《卫报》和国内的《人民日报》等媒体的数据新闻作品中可知,多模态化的新闻话语,如音视频、新闻游戏,交互信息图等新闻形态被广泛应用于数据新闻之中,将新闻内容直观呈现出来,超越了传统的新闻叙事方式。

二、“场景”在数据新闻中的运用

新闻业态在新媒体的影响下变化多端,新闻价值的构成要素也随受众和社会功能的变化而变化,数据新闻的新闻价值要素在场景化的影响下改变,被归纳为准确性、可靠性、易读性、参与性、公共性、适用性、关联性、独立性等。综合体现如下。

(一)数据抓取:选题、数据源与场景的适配

移动互联网时代下,数据新闻通过构建多维度的“场景”,改变了人们接受和传递信息的方式,人与人的交际节点由点到面,实现了“全面网络社交”,这就意味着在数据新闻的制作过程中,在考虑受众常态化需求的同时,需将场景化的随机需求纳入考虑之中,进而提高受众攫取信息的效率。场景化传播中的用户思维在数据新闻的生产过程中体现得淋漓尽致,就数据的抓取而言,数据新闻的新闻采集阶段不同于传统新闻有颇多限制。

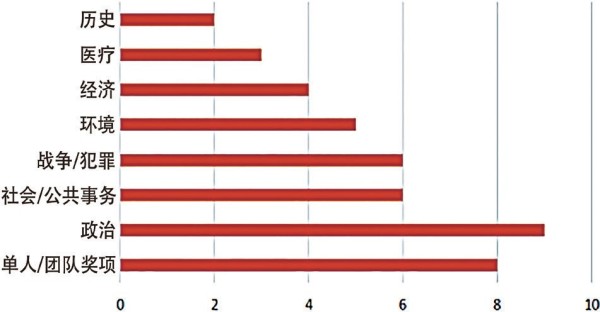

首先,数据新闻的选题丰富,不受既定主题困扰。传统新闻的选题需满足重要性、贴近性、趣味性等新闻价值要求,且新闻采集时间长,按照固定的新闻生产流程产出新闻,其中关于受众的需求考虑甚少。数据新闻的选题空间大、范围广、用时短,旨在挖掘数据中的新闻价值,并以受众喜闻乐见的方式呈现。以西格玛数据新闻奖的获奖作品来看,其新闻选题的公共属性凸显,驱动着数据对故事的诠释能力(见图1)。

其次,数据新闻的数据来源广泛,“数据的开放和共享推动着数据新闻的长足发展。”[3]数据新闻媒体对数据的抓取实现了“全时全息”,对相关选题的数据抓取囊括横向跨度和纵向深度。除此之外,用户也成为了数据源本身,在许多数据新闻作品中,数据新闻生产者赋予用户“权利”,未设置固定的新闻故事路线,用户可随意触发作品的叙事路径,数据新闻生产者将根据用户输入的内容完善丰富数据库,二者之间形成数据闭环。《卫报》曾以新闻“众包”的形式,让受众参与新闻,成为数据的来源之一。赋予受众“参与感”也是场景化的要点之一。

图1:西格玛数据新闻奖获奖作品选题分布图(来源:《南方传媒研究》)

(二)技术加冕:接受场景的匹配

技术的变迁改变了媒介形态,影响着人与人之间的信息交流活动。21世纪初期,互联网衍生出大数据时代,数字技术随之发展,人机之间的关系不断演进,原有的信息呈现形式、依托的载体和人机之间的边界不断被突破。历届全球数据新闻奖的奖项侧重于数据的可视化和新闻创新,众多数据新闻作品的可视化方式更是集结文字、图片、视频。近年可听化的数据新闻、新闻游戏和VR数据新闻也相继问世,给予用户沉浸式体验。不难窥见,数据新闻的叙事手法和符号化元素越来越丰富,数据新闻媒体与用户之间的关系在不断深化。

数据新闻在先进技术加持下,改变着受众的角色扮演和角色参与,实现了从观看到参与的转变。一方面,新闻游戏和VR新闻将人们从现实场所拉入虚拟情境,为受众构建个性化、定制化的新闻认知。新闻游戏即将新闻游戏化,这种数据新闻叙事方法,善于将游戏中的设计、模式及元素运用到新闻场景设置中,以此增进用户的参与,让他们在游戏场景中互动。例如,2021年Pointer的获奖作品《德国占领者的房地产书籍》,整个新闻故事围绕名为“Verkaufsbücher”的数据集展开,该数据集记录了第二次世界大战期间7000笔关于荷兰地区的犹太人房地产交易情况,每一笔记录都代表一个故事。Pointer将落脚点放在一条名为犹太人木园的街道,以新闻游戏的方式进行线性叙事。

除此之外,VR数据新闻更是打破了媒体与用户之间的“第四堵墙”,新闻生产者运用可穿戴设备、卫星定位以及传感器等技术为用户提供定制化服务,将不同时空的场景匹配起来以待共享。另一方面,数据新闻可视化的创新之举无疑促进了新闻业的长足发展,但应当抓住新闻的本质,不能一味追求技术“快感”,需从虚拟世界回到现实之中,对新闻实体或半实体进行场景化开发,赋予无形数字信息以可感的实体形式,增强用户对数据的理解,提高数据素养。

(三)数据可视化:情感场景的匹配

“场景”包括物理意义上的场所和互联网上的媒介情境,换言之,数据新闻的“场景化”需借助具有互联网特征的交互技术为用户营造某种沉浸式的适时体验。“场景”一词最早运用于影视行业,通过影视语言重现日常的生活场景,与观众产生共鸣。数据新闻借鉴了这一视觉化手段,以丰富的色彩、可视化图表、音视频和实景图等新闻形态呈现新闻,致力牵动受众主动参与到数据新闻作品中去,提升场景的吸引力。关于数据新闻可视化的“场景化”实现了两大转变。

一是可视化元素从单一变得多元,数据新闻最早可追溯至20世纪中期,迈耶提出的精确新闻还未意识到数据对新闻的必要性,更多强调新闻的调查性和科学性。21世纪初期,数据新闻的可视化特征并不明显,以单一的文字加图表出现,且文字占据大部分篇幅,未对数据进行可视化。

2013年《华盛顿邮报》推出的系列图示新闻,其中大量运用时间轴、地图等结构化的信息图,在时空表达上提升了场景化的张力。在全球数据新闻奖项的鼓励下,数据新闻的可视化发展突飞猛进。时至今日,图形图像、交互图、音视频等几乎无处不在,迎合了新媒体时代下用户的多样化需求。

二是情感共鸣,“场景化”强调氛围感,数据新闻可视化集色彩、风格、版式等于一身,以极具设计感的画面给受众多层面体验感,以地图为例,以地图还原现场是数据新闻可视化的手段之一。2020年,西格玛数据新闻奖获奖作品《法国制造》,通篇运用卫星图为载体进行叙事,以红色和黑色为主色调,附加简短文字和现场图片,将情感寓于图像之中,给人以身临其境的感觉,使得数据兼具了温度与高度,唤起用户的情感共鸣。

(四)受众:场景化体验

以往的场景以特定的时空组合来影响人们对所处环境的认知,正如前文所言,数据新闻在技术的加持下解构着传统意义上的生活场景。结合互联网,彭兰将场景要素总结为:空间环境、实时状态、生活习性和社交氛围四大要点。[4]斯考伯和伊斯雷尔将大数据、移动设备、社交媒体、传感器以及定位系统总称为“场景五力”。社交媒体这一移动化场景将传统媒体的“垂直”交流与网络的“水平”交流拢在一起,如何剖开“浮云”,找到用户的根本需求是场景化的关键所在。在新媒体环境下,受众碎片化的信息攫取方式改变了受众的需求点,即受众对新闻的数量要求不高,更追求参与性强、互动性高的新闻。数据新闻结合算法技术,在充分了解受众的媒介使用、兴趣爱好以及知识背景等的条件下,为受众提供个性化的定制服务。

从数据新闻文本受众来看,数据新闻一改以往在PC端用网站呈现新闻的定式,依托响应式页面搭建技术,适配手机终端,让受众无论在手机端还是PC端都能体验精美的数据新闻,大部分数据新闻的交互手段是易察觉、易操控的。据统计,多数高维数据通常以柱状图、折线图和饼图等易理解的图像呈现,这极大降低了受众参与新闻的难度,解开受众对数据新闻“曲高和寡”的误解,实现了传受终端的适配。除却受众的媒介、习惯和背景外,可听化数据新闻的出现为视障人员提供便捷,体现了新闻的人文关怀,折射出数据的温度。例如,佩雷拉将2020年新冠疫情死亡的人数以可听化的方式呈现,每一个声音代表着一个生命,震撼人心。除此之外,交互式穿戴设备、定位系统、传感器等技术的运用,无形中构筑了新的新闻获取场景,弥合了时空的关联性质,刷新着受众的场景化沉浸式体验。

数据新闻不同于传统新闻将受众的阈限规则限定在既定的文本之中,封闭性强,而是给予了接受者极大的选择权,实现了接受者对文本个性化、多重解读,极具再创造性。以西格玛数据新闻奖2022年4月评选出的获奖作品《数字军队》为例,该作品为了更加形象地让受众了解何为数字军队,将记者的调查过程设置成一个新闻游戏,让受众以记者的身份参与游戏。在进入游戏之前,受众可根据自己喜好或系统自定生成一个名称,并以此身份加入数字军队的Telegram组,作为数字军队的一员参与组内话题讨论。在这个过程中,受众的身份在虚拟与现实之间“跳跃”,这种认知上的变化,改变了受众对数字军队的态度,也加深了受众对新闻的理解。

三、数据新闻“场景化”趋势的思考

数据新闻场景化俨然成了新媒体环境下新闻业发展的重要趋势之一。在此背景下,人与人之间的交往场景也被互联网划分为线上场景和线下场景,数据新闻运用前卫的技术将二者联系起来,但数据新闻也因此受到辖制,进而形成数据新闻自身固有的特性。

(一)受众参与度高,叙事方法多

就受众而言,数据新闻的场景化手段有赖于音视频、AR、VR以及H5等动态交互手法,区别于传统新闻的文字与图片,并在数据新闻话语的陈述上以多重交互按钮将受众引入“场景”中去,以别样的方式理会新闻内容。应验了麦克卢汉所说的“媒介的延伸”,数据新闻在多种叙事方法的支撑下,延伸了人的视觉、触觉以及听觉。叶雨浩认为:“在移动互联网背景下,媒体不以被动的姿态传递信息,而是依据受众的个人讯息进行个性化推送。”[5]数据新闻的场景化提高了受众的参与度和对新事物的接受意愿,受众也可根据自己的兴趣选择相应的新闻进行阅读,这一举动实则是对新闻的“二次创作”,因为对数据新闻媒体来说,受众在阅读新闻时的每一步操作,都是在交互式传播中的一种反馈。

就叙事手段而言,多样化的叙事手段将传统的新闻图文场景化,在某一程度而言,是对新闻意义的深层次建构。数据新闻话语的修辞方法实现了从视觉修辞向程序修辞的转变,反映出部分数据新闻不单是对某种观念的直白,而是对某种观念的再创造。简言之,在数据新闻可视化表达时需加深交互手法与新闻事实的联系,若仅仅强调用交互手段来营造场景,让受众沉浸式感受新闻内容,容易让受众进入角色扮演,造成对新闻事实的“歪曲”解读。程序修辞强调在多样化叙事手段的基础上,抓住新闻事实这一核心要点,在给予受众新闻感受的时候,加深对事实的理解,进而正向影响人们的行为。

(二)门槛、技术与人才困境

首先,创作具备多层次媒介形态融合的数据新闻门槛高。传统新闻看重新闻的时效性和重要性,因而常有因“抢新闻”而引发的虚假新闻或反转新闻的出现。数据新闻不同于传统新闻,对复杂数据的处理需耗费大量的人力和物力,因而数据新闻不得不抛弃时效性,追求以良好效果呈现新闻价值。且需耗费大量成本,并非所有媒体机构都有能力制作出高质量的数据新闻,例如,拥有MR设备的媒体,在国内仅两家。其次,数据新闻场景化“过度”依赖技术易衍生出形式与内容的颠覆,数据新闻生动的可视化场景需内容与形式兼具,意味着相应的新闻选题需满足数据量大、内容含量多且有足够的设计空间,一般而言,只具备公关属性的议题较为符合,这极大缩减了数据新闻选题的范围。且无论在学术界或是业界都尚未形成完备的新闻场景化模式,没有可参考的模式,容易衍生形式与内容倒置、技术壁垒以及从业人员素养不足等问题。最后,数据新闻场景化制作对新闻从业人员提出新的要求。数据新闻与传统新闻的生产模式不同,传统新闻往往依托新近发生的事实进行报道,数据新闻则侧重于数据,这就要求数据新闻从业人员具备数据抓取、数据清洗、数据分析以及数据可视化的能力,同时掌握相应的数据处理技术。然而我国的数据新闻教育略显滞后,目前我国开设数据新闻专业的高校仅20多所,且课程内容设置单一,相应的技术设备落后。数据与技术在新闻业中的运用已成趋势,这就要求新闻人找到新闻、技术与数据之间的平衡点,以创造更好的传播环境。

四、结语

本文从数据新闻的基本生产流程出发,结合场景传播的基本特征,探索数据新闻如何将受众联系起来,适配相应的场景。毋庸置疑的是,由多模态新闻话语打造的数据新闻“场景”有颇多优势。一方面,突破了原有的新闻表达方式,另一方面,提高了受众的自主参与性,能有效传达新闻内涵和价值。但有两点需注意避免:一是形式与内容的脱节,形式大于内容便丧失了新闻的内核——新闻价值,若内容大于形式,则缺乏趣味性,因而二者的有机结合会使传播效果提升。二是“技术霸权”,数据新闻正是媒介技术变革下的产物,其场景化依托于日益发展的科学技术,但数据新闻的发展并非“唯技术论”,关于数据新闻与技术的相关研究应放眼于媒介变迁的历史长河中。

(作者刘小露系西华师范大学新闻传播学院硕士研究生;李杰系西华师范大学新闻传播学院副教授)

参考文献

[1][美]罗伯特·斯考伯、谢尔·伊斯雷尔.即将到来的场景时代[M].赵乾坤、周宝曜译,北京联合出版公司(2014年版):11.

[2]许向东.转向、解构与重构:数据新闻可视化叙事研究[J].国际新闻界,2019,41(11):142-155.

[3]王慧芳、陈栋.数据新闻的主要特征分析[J].传媒,2018(03):50-51.

[4]彭兰.场景:移动时代媒体的新要素[J].新闻记者,2015(3).

[6]叶雨浩.移动互联时代新闻媒体的场景化应用[J].东南传播,2017(7):5-8.

网址:南方传媒研究 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/378763

相关内容

武汉大学媒体发展研究中心闽东南传统民居聚落气候适应性研究

社会资本与自我认同:青年社交媒体使用研究

澳大利亚最新研究:过度使用社交媒体会带来六大危害

我国电视环保栏目低碳生活理念传播的研究

我国电视环保栏目低碳生活理念的传播研究(文学)

家用冰箱除异味方法的分析研究

年轻人新闻消费研究:资讯APP丢一边,社交媒体放心间

适应气候的建筑设计策略及方法研究

魏晋南北朝社会生活研究