另一个角度看艺术,读懂艺术中的饮食文化

从艺术角度看待饮食习惯:不挑食,爱每一口 #生活乐趣# #生活艺术# #健康生活艺术# #健康饮食艺术#

吃饭从来不是一件简单的事,不仅关乎口味,更关乎品位和文化。食物永远是人类生活中离不开的话题,也是艺术永恒的主题之一。艺术作品里的饮食,丰富了艺术表达的同时,还可以让人通过这一脉络更加了解艺术背后的历史和文化。

今天,沿着这个思路,让我们来看看艺术作品里那些饮食,沿着它们透露的“密码”,从另一个维度来解读艺术。

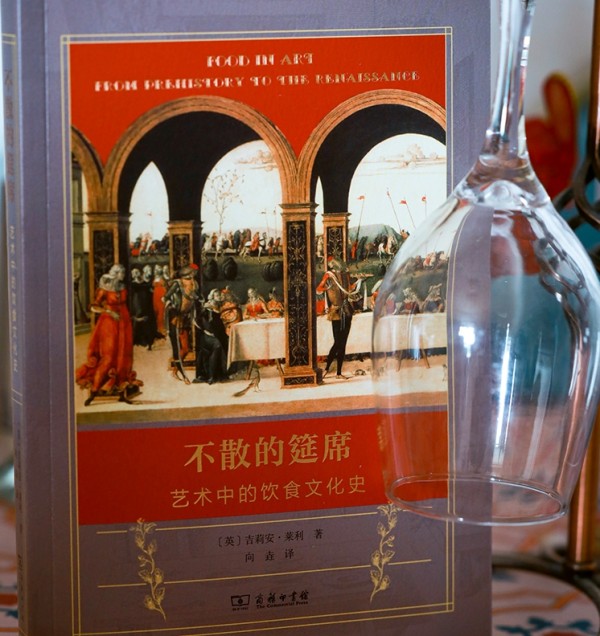

英国当代著名美食作家、《不散的筵席:艺术中的饮食文化史》的作者吉莉安·莱利认为,有些作品似乎直白地描绘着菜肴或原料的美妙,而在有些作品中,它们仿佛作为不经意的信息,出现在某个神话场景的背景当中。解密这些信息并试图理解它们,是个令人兴奋的挑战。食物关乎滋味,更关乎健康、关乎哲学。于是乎,一代又一代的艺术家赋予食物丰富的意涵与象征意义。因此读懂艺术作品中的食物,也就读懂了时代与创作者的良苦用心。

街头巷陌里的饮食风情

在没有照相机的古代,“饮食”只能通过文学家和画家们的笔描绘出来。让今天的我们通过他们的文字和绘画,去体味古人的生活和当时的社会风俗。

在中国,早在汉代,辽阳、望都等地墓室的壁画和画像石上,已经出现以风俗为创作题材的绘画作品,而中国真正意义上的风俗画则始于魏晋,兴于宋代。例如,这幅南宋时期的《斗浆图》(因无作者名款,常被称为《无名氏斗浆图》),展现的正是南宋时期的流行活动——斗茶。宋人爱茶,上至天子王公,下至黎民百姓都喜欢“斗一斗”茶。

(南宋无名氏,《斗浆图》)

如何斗?斗什么?

一斗汤色。汤色越白越好,汤色能反映茶的采制技艺,所以斗汤色实际上比的是制茶时对火候的把握。纯白最佳,灰白、青白、黄白就输了。二斗汤花。汤花就是茶碗中泛起的泡沫。谁的茶中汤花细腻铺满茶面,并且和盏沿(茶碗周围的一圈)之间没有空隙,谁就胜出。汤花很快就散掉的,自然要甘拜下风。

画中共有6个斗茶者,在南宋时期都市巷陌街坊中开心地斗茶、品茶,6个人面前都摆放着一套斗茶器具,茶瓶为敞口,长嘴,大提把式。《东京梦华录·卷五》记载:“更有提茶瓶之人,每日邻里互相友茶,相问动静。”《梦梁录卷·十六》也记载:“巷陌街坊,自有提茶瓶沿门点茶,或朔望日,如遇吉凶二事,点送邻里茶水,债其往来传语。”这幅画形象地刻画了当时社会的现实生活。

到了明朝,开国皇帝朱元璋认为唐宋时喝茶太麻烦,于是下旨停止制作团茶,直接泡茶喝,也就是我们沿用至今的喝茶方式。于是,喝茶时的茶具不再是画家们重点描绘的对象,画家们开始把注意力放在喝茶时清幽高雅的环境上。

著名的《清明上河图》也有很多饮食场景,其中最著名的就是孙羊正店,顾客盈门。如果看细节就会发现,桌子上有一个叫注子的器皿,外面柱管放热水,里面放酒壶可以温黄酒。温一壶酒,三两知己,小酌谈笑,充满寻常生活的烟火气。

(北宋张择端,《清明上河图》局部)

不仅中国画里有很多关于饮食的风土人情,西方名作里也比比皆是。13世纪之后,欧洲城市经济开始发展,糕点店、肉铺、甜品店、香料店雨后春笋般涌现。许多文艺复兴时期的艺术作品都描绘了这些充满生机的小店。

(让·贝劳德《香榭丽舍大街上的格洛普糕点屋》)

(文森特·梵高,《夜间的露天咖啡座》)

小酒馆是欧洲古代城市生活不可或缺的一部分,人们在这里放松、娱乐和交流。咖啡馆则诞生于17世纪中叶,相较于小酒馆,它比较优雅和高级。从19世纪中叶开始,咖啡馆成为都市时髦人士社交聚会的场所,后来咖啡馆里甚至可以举办音乐会。餐馆则随着法国大革命开始涌现在街头——从前,只有贵族才有特权享受专业厨师制作的美食,法国大革命后贵族阶层瓦解,厨师们为了生计开始开餐馆,于是,普通人在饭店也能吃到高级美食了。餐馆也随之成为19世纪画家非常喜欢的主题之一。

号称英国版“蔡澜”的作家、美食家作者威廉·席特维尔在其著作《餐馆:一部横跨2000年的外出用餐文化史》里表示,每个餐馆都是一座文化博物馆,每一次外出用餐都是不一样的文化体验,是了解不同国家、地方文化融合和时代变迁的途径。那么,在名画里出现这些有关饮食的场所,小酒馆也好大饭店也好,给我们的也正是不一样的文化和审美体验。

一日三餐里的文化变迁

人生在世,离不开一日三餐。各个时代的食物真实反映了不同历史阶段、不同文化中人们的实际境遇。随着历史的发展,不断有新的食物出现在我们的餐桌上,而人类用餐的方式也发生了巨大的变化。

18世纪后,欧洲贵族喜欢邀请画家来描绘自家吃早餐的情景,以表现自己的身份、高雅品位以及表现家人之间的亲密关系。你可能没有想到,一顿早餐也可以和“时髦的婚姻”联系起来吧?

(威廉·贺加斯,《时髦的婚姻:早餐》)

对18世纪的贵族来说,在这样一个精美的餐厅里用早餐不仅是一项优雅的仪式,也向公众展现了家庭生活,从形式到观念,都是真正的时髦。

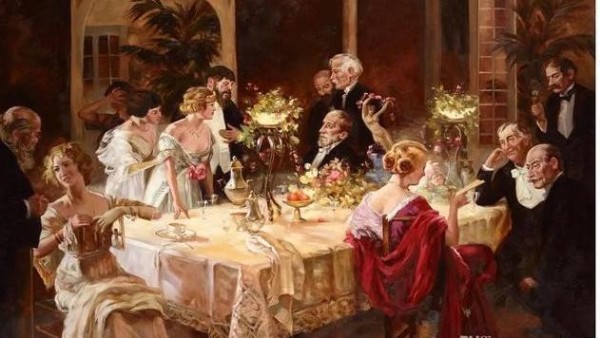

午餐作为有社交属性的正餐则被赋予了更强的仪式感。尤其在节日期间,人们会利用午餐时间进行社交和庆典活动。衣冠楚楚的绅士和盛装的女士们,在这里推杯换盏,交谈甚欢。

爱德华·马奈,《画室里的午餐》

《晚餐结束》则能看出当时的餐桌礼仪,比如左边的女士将餐巾铺在腿上,这是从文艺复兴时期延续下来的餐桌礼仪。现代社会我们也能看到。

朱尔-亚历山大·格伦,《晚餐结束》

相比于隆重的正餐和宴会,年轻贵族男女们更喜欢轻松地在户外野餐。最早的野餐与贵族的狩猎文化有关,外出狩猎,人们会携带一些茶点补充体力,休息时席地而坐,铺上餐布,享受美食。从画作里能看出,野餐让他们从繁复的餐桌礼仪中解脱出来,随性而愉悦。

古斯塔夫·库尔贝,《野餐》

艺术品当然不仅仅只反映欧洲贵族们的生活,还能让我们看到社会的更多面,比如,19世纪前由于生产力低下,收获的庄稼和粮食难以维持温饱,农民和工人大多吃不饱。在梵高的名画《吃土豆的人》里,全家人的晚餐只有一点土豆,和贵族的生活形成了鲜明的对比。这正是梵高目睹了广大工人的艰难生活后用心创作的。

文森特·梵高,《吃土豆的人》

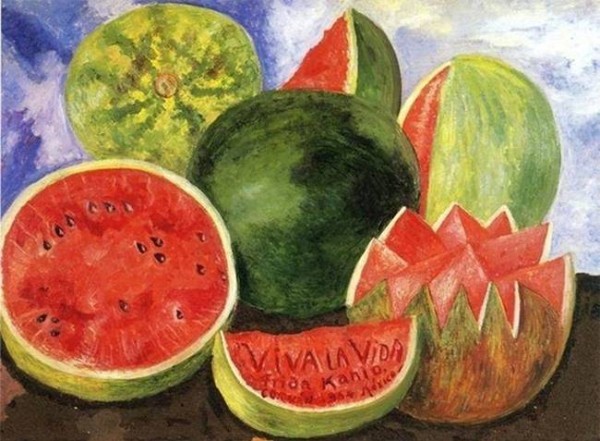

饮食不仅可以作为画作的背景和点缀,更是承担了“讲故事”的功能,为画作传达多层信息。比如,墨西哥艺术家弗里达·卡罗,经历了大半生的苦痛,在去世前画下了最后一张作品,竟然是一张西瓜静物。被病痛折磨一生的弗里达在红色的瓜瓤上写下“生活万岁”,呈现出了一种非常积极的色调,完全不同于之前的画作风格,也许弗里达在离开人世之前最终与自己和世界和解。也许在她痛苦的背后,依然有颗热爱生活的心。

(弗里达·卡罗,《生活万岁》)

艺术源于生活,而饮食则是最诚实的表达。

文/广州日报·新花城记者:孙珺

图/广州日报·新花城记者:孙珺

视频/广州日报·新花城记者:孙珺

广州日报·新花城编辑:谢育芬

网址:另一个角度看艺术,读懂艺术中的饮食文化 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/389611

相关内容

解读艺术中的“饮食密码”看懂生活的艺术,让艺术治愈身心

懂艺术的人=不懂艺术的人

看懂艺术一点都不难!6本书带你入门西方艺术

饮食方式中的艺术

生活艺术化VS 艺术生活化

【第五期】饮食与艺术

林语堂《生活的艺术》:另外一面的人生|地坛读书会

《生活的艺术》读后感

我在生活中懂得艺术作文(精选37篇)