传统小吃与地方文化

学习传统小吃,传承地方特色文化 #生活乐趣# #日常生活趣事# #烹饪乐趣体验# #美食DIY教程#

小吃,更像是从土地中生长出的生命,被当地风俗文化、风土物产滋养着,似乎在其发源地孽生出发达的根系,离开本地则失去了味道。

《舌尖上的中国》火了之后,国内涌现出一批美食纪录片,大部分都是模仿《舌尖上的中国》的风格,质量更是良莠不齐。在一众美食纪录片中,一部名为《早餐中国》的作品给人留下了深刻的印象。

这部作品不同于《舌尖上的中国》那种恢弘大气的风格,走的是短小精悍的路线,每一集用5分钟的时长,聚焦一个城市的一家餐馆,以小见大,通过一家餐馆的早餐窥探一座城市的饮食文化。

早餐一般没有华丽的菜品,多是朴素的小吃。然而,《早餐中国》所呈现的小吃,却让人垂涎欲滴。虽然没有山珍海味,也没有舒适宜人的环境,当天色渐亮时,早餐店蒸腾而起的雾气所烘托出来的是生活的气息。

早餐是小吃的一角,小吃是饮食的一部分,而饮食则是一个地方的文化构成。很多小吃都有着悠久的历史,是一个地方传统和文化的体现。品尝一个地方的小吃,从某种程度上来说就是品味其文化。

大菜与小吃

每一个中国人都会为我们悠久的历史文化感到自豪,而中国文化的构成中,除了四书五经、唐诗宋词之外,美食也是重要的一环。放眼世界,论美食的深度、广度和精度,除法国之外,可以说没有哪个国家能同中国相媲美。

当谈论到其他国家的美食之时,往往只能选择几道乃至一道具有代表性的菜品,而谈到中国美食的时候,川、鲁、粤、苏、闽、浙、徽、湘这八大菜系,每个菜系都有自己独特的烹饪手法和味型取向,每个菜系也都有一批名菜,而谁也不敢说自己能代表中国美食。

两千年前孔子说过的“食不厌精,脍不厌细”在今天仍然是中餐的追求目标。鲁菜九转大肠对食材复杂的处理程序、苏菜文思豆腐对刀工的考验、川菜对调味的复杂追求、粤菜对食物新鲜程度的极致重视以及拔丝类菜品对火候的拿捏(包括炒糖色在几种温度条件下的变化过程)无不体现了中国菜对精细的追求。

上世纪80年代,日本的一个摄制组曾到中国拍摄了一部名为《中国之食文化》的纪录片,展现了那个年代中国菜的迷人特质,今天看来仍让人大呼过瘾。

在过去,精细的菜品大多是天潢贵胄和达官贵人的饮食,平民百姓是无福消受的。即使在今天,普通人也不可能经常消费那些昂贵、精美的菜。我们可以看到,中国八大菜系的发源地要么具有深厚的文化底蕴、要么自古富庶、要么物产丰富,其他地方很少有成规模的菜系。

没有成规模的菜系,并不意味着没有美食。当我们为那些精美而复杂的中国菜醉心不已的时候,也不应忽略那些散落在神州大地的民间小吃。如果说八大菜系是中国饮食文化的集大成者,那么小吃就是中国饮食文化多样性的体现。

传统小吃与风土文化

近些年来,随着国人生活水平的提高和思想观念的变化,传统跟随旅行团走马观花式的旅游、观光在年轻群体中已经不再受欢迎,取而代之的是自助游、深度游。在新的旅行观念中,体验目的地的美食往往是非常重要的一环。如果有机会周游全国并体验各地美食,你会发现,中国美食的丰富程度可能超乎你的想象。

略微研究一下中国的八大菜系就会发现,每个地方的菜都和当地的风土、文化有着密切的关联。比如被称为八大菜系之首的鲁菜,主要构成是官府菜,后来被称为宫廷菜,因此其特点就是制作手法复杂、滋味厚重且在食用过程中注重礼仪;苏菜发源于淮扬地区,自古多文人骚客,故其带有士大夫的审美情趣,讲究精工细作、注重原汁原味;而粤菜因其发源于岭南,四季温暖无苦寒,所以追求食物鲜美本味,烹饪手法则以清蒸、白灼见长……

苏菜文思豆腐是展现刀工的菜品。

至于小吃,更像是从土地中生长出的生命,被当地风俗文化、风土物产滋养着,似乎在其发源地孽生出发达的根系,离开本地则失去了味道。我们可以通过观察几个地方的小吃来看看小吃和地方文化的关联。

提到小吃,总不能绕过北京。北京作为中国的首都一直都是全国最重要的旅行目的地之一。在过去,游客到北京都会跟随旅行团去前门吃全聚德烤鸭或者去东来顺吃涮羊肉,虽然这些确实是北京美食的代表,但总归有些千篇一律。

今天,一位对美食充满好奇的资深吃货如果来到北京,可能会在烤鸭、涮羊肉之外选择更具本地特色的小吃。2011年,拜登作为美国副总统到访中国的时候,曾到鼓楼附近的一家小吃店吃炒肝儿,从那以后,那家店出了名,北京小吃也被更多外地人所认识。

谈到北京小吃,除了炒肝儿,比较出名的还有卤煮火烧、爆肚以及让许多人“闻风丧胆”的豆汁儿。总的来说,除了豌豆黄、驴打滚儿等糕点,北京小吃大多以重口味见长,尤其是内脏类食物特别多,比如前文提到的卤煮火烧、爆肚、炒肝儿。

所谓卤煮火烧,就是炖一锅猪肠、猪肺,辅以炸豆腐片,再泡上烧饼,浇上蒜汁儿、酱豆腐汁儿等调料,咸香浓郁,十分解馋。炒肝儿就更有意思了,它虽然名字里有“肝”,实则以肥肠为主,烹饪手法也不是炒,而是煮炖。

北京小吃卤煮火烧,一大锅里面炖着动物内脏和烧饼,重口又管饱。

北京小吃中最“黑暗”的莫过于豆汁儿了,这种颜色青绿的豆浆状食物闻起来一股馊臭味儿,喝到嘴里后酸味和馊味充斥着口腔和鼻腔,而咽下去后又会感到肠胃有些温暖舒适感。因其霸道的气味,豆汁儿这种由绿豆制作的流质食物一直是中国“黑暗料理”界的重要一员。

不难看出,北京小吃多由动物内脏和下脚料制成。卤煮火烧的主料是猪下水,这是因为在那个小吃诞生的时代流行苏造肉,用五花肉制作的苏造肉价格昂贵,普通百姓消费不起,于是便用廉价的猪下水模仿苏造肉的做法制作出了卤煮火烧,这种新的吃食价格便宜、量大管饱,颇受穷人欢迎。

豆汁儿则是用绿豆制作粉皮、淀粉等食品时的下脚料,经过发酵之后产生的酸馊味儿让恨之者避之犹恐不及、爱之者则甘之如饴。正因为多用便宜的下脚料制作且重口味,让更多穷人也能解馋,所以北京的很多小吃被称为“穷人乐”。深入了解还会发现,北京小吃虽然是“穷人乐”,可北京人在食用它们的时候却又非常讲究,好似把小吃吃出了宴席的感觉,这大概也是北京作为帝都带来的骄傲吧。

以下脚料作为小吃的特色虽然不是例外,但也并非常态,同样是北方地区,陕西、山西以及西北的几个省、自治区的小吃便是以面食为主要特色。在面条诞生之初,这种食物多被称为“饼”,东汉称之为“煮饼”、魏晋则名为“汤饼”,及至南北朝时谓之“水引”,而到了唐朝则名为“冷淘”……

北京人吃烧饼爱夹焦圈,喝豆汁的时候也爱就着焦圈。

如果有机会到陕西、山西走一圈,你会发现,只要愿意,可以每天吃到不重样的面食。

在山西,你可以吃到拉面、刀削面、剪刀面、包皮面、八姑、揪片儿、剔尖儿、猫耳朵、饸饹……在陕西你可以吃到岐山臊子面、杨凌蘸水面、户县摆汤面、关中凉面、酸汤面、油泼面,还有输入法打不出来的biang biang面……

这些只是狭义的面,也就是面条类食物,如果往更广的面食说的话,那更是数不胜数了。而这些面条类食物恰恰能体现北方面食的丰富性。可以看到,陕西和山西虽然都以面食取胜,却各有特色,甚至很容易就能区分出一种面食是属于山西还是属于陕西。

为什么呢?原来,山西的面食主要以形态来区分,刀削面和剪刀面是不同的切削手法、猫耳朵和剔尖儿是不一样的形状。陕西面食则主要以浇头来区分,比如,岐山臊子面和户县摆汤面并没有说面是如何做成、是何种形状,而是强调了臊子和摆汤。

北方小吃以面食为主的原因十分明了,那便是北方气候干旱,自古以来便以小麦种植为主。小麦磨制的面粉具有极强的可塑性,可以制作出的食物种类几乎无限多,面条类的食物则特别适合北方人食用——一碗面条有主食、有蔬菜、有肉还有汤,食用方便、营养相对全面且容易吃饱。

臊子面的配色尤为重要,加入黄色的鸡蛋皮、黑色的木耳、红色的胡萝卜、绿色的蒜苗、白色的豆腐等材料,既好看又好吃。

在长期的饮食历史中,北方人民为了对抗每日面食的单调乏味,发明了如此花样繁多的吃法,最终形成独特的面食文化。靠山吃山靠水吃水,北方人靠着黄土地吃的是大碗的面。因为缺水,无法种植水稻,北方人自然很少吃大米。

不仅如此,所有对水需求量大的食物北方人都很少食用,据说在黄土高原的一些地方,甚至很多老一辈人从未吃过鱼。当然,此处所说的北方更多指的是黄土高原地区,东北不算在内,毕竟“棒打狍子瓢舀鱼”的自然资源和香味浓郁的东北大米让这个地区的人们有着和其他北方人不甚相同的饮食习惯。

对应北方的面食,南方大米制品也让人眼花缭乱。南方大米制品类小吃最常见也最吸引人的大概就是米粉了。也许是中华民族对条状主食有着深沉的爱意,南方虽然面条不多,但米粉却和北方的面条遥相呼应。

湖南常德地处洞庭湖区西边,自古以来物产丰富,大米为当地居民主食。常德牛肉粉的诞生,可追溯到清朝光绪皇帝时期。

越过长江后,我们会发现,几乎每个省乃至每个省的每个市可能都有自己的特色米粉,比如湖南常德米粉、云南过桥米线、江西南昌拌粉、贵州羊肉粉、广西桂林米粉和柳州螺蛳粉……可以说,南方米粉类食物的复杂性和多样性比北方的面条有过之而无不及。

各地的米粉看上去好像并无太大区别,可品尝之后会发现,每一种米粉在粉条的粗细、口感、处理方式、煮制方法以及浇头的滋味上都有着细微甚至巨大的区别。

常德米粉只需要用热水焯烫即可使用,粉条劲道爽滑,浇头丰富可选;桂林米粉对卤水的制作异常讲究,各家都有自己的秘诀;南昌拌粉有着米粉中少有的凉拌吃法,别有一番滋味;过桥米线则更是讲究,一份米线有几种甚至十几种菜码,每种菜码的拌入顺序都不能乱了;而柳州螺蛳粉更是凭借让人欲罢不能的“臭香味”成为中国小吃界第一网红……

有面条爱好者,也有米粉爱好者。有人走遍南方各大城市,甚至周末打“飞的”去往某个城市,只为嗦一口心向往之的米粉解馋。小吃的魅力,可见一斑。

定胜糕是江南一带的传统名点,其色泽淡红,松软香糯,带甜甜的豆沙味。

因为盛产水稻,南方常见的小吃除米粉外还有各种米糕,有甜有咸,滋味丰富,此处就不再赘述。当然,南方也有著名的面条,比如苏州的汤面、杭州的片儿川、武汉的热干面、广东的竹升面等等。

前面所列举的小吃多是粮食制品为主,若由此得出中国的小吃都是如此的话,自然是不客观的。但这也确实显示出,中国内地广大地区的小吃确实多是高碳水食物,这是因为广大的中国领土上,农业在几千年来都是支柱产业,食物自然也以粮食制品为主。

中国小吃之丰富,根本无法在短短几千字内说完——在这样的篇幅内,哪怕只是列举出小吃的名称也是不可能的。中国地域之宽广、物产之丰富、文化之多彩让我们每到一个地方都可以从视觉、听觉到嗅觉、味觉都获得不一样的体验,这让人感到无比幸福。

小吃到底是什么

纪录片《中国之食文化》在介绍北京隆福寺小吃的时候,便将小吃定义为“分量小而价格低的经济膳食”,在这个定义下,小吃的“小”字同时具有价格和分量的双重意义,也十分符合小吃的缘起和形态。

首先是价格。前文提到的北京小吃因为以下水替代五花肉或者用其他下脚料来制作食物,故而价格低廉,几乎所有小吃都价格低廉,一旦昂贵便不再是小吃,而要登堂入室成为宴席菜了——同样名为“龙虾”,麻辣小龙虾是小吃,波士顿大龙虾则无人称之为小吃。

然后就是分量。如果从单份的量上来说,小吃并不一定小,甚至可能很大,毕竟西北的面食要用脸盆大小的容器来吃的,而法式大餐则只在盘子中心摆上不足一口的食物。所以,此处的分量更应当指的是菜品的丰富程度——大凡小吃,多是单一的食物,哪怕给它配上十几道菜码,也不过是为了烘托主要的食物,而高档的大餐则有丰富的菜品和繁杂的上菜流程,甚至还有一些讲究的仪式。

2012年,北京隆福寺商业街的新一轮改造已经低调启动,此次改造的首要任务就是完成引进老字号的群聚效应。

小吃之所以有这些特点,与其诞生和成长不无关系。

相声大师刘宝瑞有一段单口相声,名为《珍珠翡翠白玉汤》,讲的是明太祖朱元璋在创业之时十分艰苦,经常忍饥挨饿。有一次,朱元璋因为多日没有吃饭而饿晕,几个乞丐用剩米饭、烂菜叶子、馊了的豆腐做了个汤救了他,并告诉他汤名“珍珠翡翠白玉汤”。

朱元璋称帝之后有山珍海味可吃,却常常食之无味,便想起了“珍珠翡翠白玉汤”,便命人找到当年的乞丐,重制此汤,用来犒赏三军。

“珍珠翡翠白玉汤”当然只是个传说,但却恰恰再现了很多小吃的诞生过程,那便是生于贫贱、成长于困苦而改良并壮大于富裕的条件下。

更有意思的是,就像“珍珠翡翠白玉汤”的诞生和朱元璋有关一样,很多小吃的诞生故事总是离不开历史名人,尤其是帝王将相。

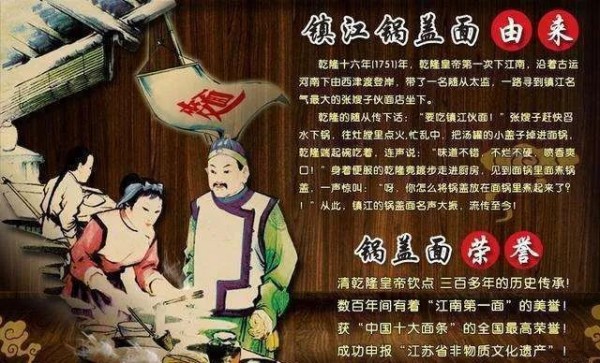

关于小吃的传说中,出现频率最高的人物大概就是乾隆皇帝了。随便到一个卖小吃的店铺,可能都会看到墙上张贴着当年乾隆如何吃到这个小吃并赞不绝口的故事。到网上搜一下也会发现,似乎是个小吃都被乾隆夸赞过。

镇江三怪具体指:香醋摆不坏、肴肉不当菜、面锅里面煮锅盖”,故有“不到长城非好汉,不尝‘三怪’太遗憾”之说。

乾隆与这么多小吃产生关系的原因也是显而易见的。首先就是乾隆朝离现在的时间不远,流传下来的故事比较多;其次,乾隆多次下江南微服私访,给小吃留足了造故事的空间;再者,乾隆是中国古代在位时间最长的皇帝,这也让他有着承载更多故事的寿命;最后,乾隆时代,如辣椒、土豆、玉米等现今常见的食物都已传入中国,这可以让故事中不会出现“关公战秦琼”的错误。

除乾隆外,慈禧太后也是小吃传说中的常客,原因与乾隆也类似,不再多说。让小吃与乾隆产生关系,不但可以证明这种小吃味道好,还能证明其历史悠久,而历史则是小吃引以为傲的资本。

然而,传说终究只是传说,小吃现在“小”,祖上也没有阔过。多数小吃都和北京的卤煮火烧类似,不过是“穷人乐”而已。近几十年来风行全国的川蜀火锅,便是这类小吃的典型。

中国火锅派系众多,唯独四川、重庆地区的火锅受到全国各地人的青睐,这在很大程度上是因为川蜀地区的火锅作为一种小吃而重油、麻辣,以鸭肠、鸭血、黄喉、毛肚等动物下水为主且万物皆可入锅,食材不求名贵,符合普通人对小吃的需求。甚至从源头上看,川蜀火锅的重口味很可能是为了掩盖诞生之初内脏类食材的异味乃至不新鲜。

同样诞生在川蜀地区的川菜则不然,虽然在很多人的印象里川菜就是麻辣重口,但老川菜并非如此,以开水白菜为代表的经典川菜制作复杂、口味清淡,价格也很不亲民,很好地体现了大菜与小吃的区别。

老北京的火锅是清汤为主,主要是涮肉,羊肉或者是牛肉。但重庆最正宗的火锅不是涮肉的,是涮“下水”,也就是牛羊的内脏。

在过去,食客们真的会相信那些动辄提到乾隆、慈禧甚至朱元璋、李世民的小吃故事是真的。而现在,年轻的食客们见识了太多的小吃故事,他们发现,这些故事大同小异,多是编造的。进而,越来越多的人意识到,大量小吃故事充满了史实错误,考证后发现,有些所谓历史悠久的小吃可能诞生不过几十年。

事实上,我们今天所能吃到的小吃,很多都是在改革开放之后才诞生的,比如已成为网红的螺蛳粉就诞生在上世纪80年代,新疆大盘鸡则诞生在知青下乡的年代。今天,借助资本运营和网络营销,一些刚刚发明的小吃便可以短时间内布满全国的大街小巷,成为新的“传统小吃”。

回到本源,小吃并非一定要有历史、有文化,低廉的价格、独特的味道和食用的方便才是小吃的特点。无论诞生于何时,小吃永远都应该存在于街头巷尾。

小吃也在演化

也许是出于对历史的尊重,也许是因为内心的偏执,很多人都对小吃的正宗性异常执着——天津人认为煎饼果子里面加了火腿肠、生菜叶的都是异端;某些重庆人觉得鸳鸯火锅根本算不得火锅;而意大利的“正宗怪”们也坚定地相信,玛格丽特披萨之外的所有披萨都不是真正的披萨……

正如同文艺作品一经发表便不再属于作者一样,一种小吃一旦广为传播也不可能再属于其发源地,每个人都可以根据自己的口味和偏好对其进行改良。不独小吃,所有的食物都会在不同的地区被改良成不同的版本,哪怕如麦当劳一般在全球范围内执行高度标准化操作的餐饮企业,也会根据不同的国家和地区进行菜品的调整。

从偏安一隅的特色小吃,再到风靡全国的网红美食,螺蛳粉凭借其独特的“臭”味,狠狠地火了一把。

在小吃的传播过程中,经过多次的改良、变化,最终可能会形成与其被发明时完全不一样的形态,甚至可能会形成一种或多种新的小吃。比如天津人最爱的煎饼果子,其本源乃是山东大煎饼,是天津人把山东煎饼的小麦或者玉米面换成了绿豆面,然后刷上酱、撒上葱花香菜、卷上油条(也就是天津人口中的“果子”),才形成今天的煎饼果子。

那么,山东人会不会认为天津的煎饼不正宗呢?当然没这必要,因为煎饼果子和山东煎饼已经是两种小吃了。如此,我们也可以认为,改良版的煎饼果子和天津的煎饼果子也是两种小吃了。

没有什么永恒的东西,只有变化才是永远的真理。对于广大食客来说,是否正宗并不重要,重要的是好吃与否。时代在变化,食物在变化,人们的口味偏好也在变化,今天被人们嫌弃的小吃,也许过一段时间就成了网红,反之亦然。

所以,我们不需要纠结传统与否,而应该想办法让更多小吃被人们认识到。当今的网络传播造就了无数网红小吃,这是一个好现象,好东西会被人们接受并认可。就像臭烘烘的螺蛳粉,谁能想到会被这么多人喜爱呢?

点击下方

即可网购。

网址:传统小吃与地方文化 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/395159

相关内容

传统文化、文化传统与现代生活传统节日生活与文化记忆

小学三年级写生活中的传统文化作文:传统节日

生活传统文化

生活传统文化作文15篇

传统节日文化与新形式传承

生活中的传统文化

生活中传统文化八篇

地域文化与地方美食之探讨

传统文化