负性生活事件对中职生非自杀性自伤的影响——积极与消极应对方式的中介作用

限制负面自我对话:用积极的思维方式替换消极想法。 #生活技巧# #心理调节技巧# #应对焦虑技巧#

负性生活事件对中职生非自杀性自伤的影响——积极与消极应对方式的中介作用

The Impact of Negative Life Events on Non-Suicidal Self-Injury among Vocational Students—The Mediating Role of Positive and Negative Coping Strategies

1. 引言

职业教育作为我国教育体系中的重要组成部分,一直以来都在培养着社会各个领域所需的专业技能人才,却鲜少得到社会广泛的认可。这一认知偏差,尤其体现在对中职生的态度上(李媛,2023;刘伟,2021)。相较于接受传统高中教育的同龄人,中职生在成长过程中除了面对青春期的心理矛盾外,还要应对来自社会的额外压力,比如“中考分流出来的失败者”的舆论压力、实习就业等方面的压力,这些心理压力不仅可能影响他们的学业表现,还有可能对其身心健康产生深远的影响(施松涛,2021)。在这样的环境下,我们不禁要深入了解中职生的身心状态,特别是他们是否存在非自杀性自伤的行为,以促进其健康发展。

非自杀性自伤行为(non-suicidal self-injury,以下简称NSSI)指的是,在社会和文化上是不被接受的、没有自杀意图的直接、故意和反复地破坏自己的身体组织的自我伤害行为(Nock, 2009; 江光荣等,2011)。已有研究表明,中学生中出现NSSI的频率和严重程度与自杀意念和自杀未遂的检出率呈正相关(Muehlenkamp & Gutierrez, 2007; 徐慧琼等,2019),有过此类行为的青少年往往表现出更高的抑郁水平、更消极的自我评价以及更低的心理健康水平(Muehlenkamp & Gutierrez, 2007)。在我国大陆中学生中,NSSI的总检出率为27.4% (韩阿珠等,2017),中职生NSSI检出率达29.49% (王立顺,2023),突显了这一现象在中学生中具有较高的普遍性。NSSI与自杀行为、自杀意念以及较低的心理健康水平之间的密切关联提示了我们应当对NSSI产生机制予以关注。

Finlay-Jones和Brown (1981)认为负性生活事件是指会引发大多数人情感和身心健康状况失衡的、致使生活方式改变的事件,NSSI往往旨在应对生活中出现的负性生活事件(Rasmussen et al., 2016)或暂时缓解强烈的负面情绪(Klonsky & Muehlenkamp, 2007)。实证研究已表明负性生活事件是中学生进行NSSI的危险因素(Liu et al., 2014; Jiang et al., 2022; Xin et al., 2020);动机–意志阶段性模型也指出,NSSI包含了由自伤前期阶段到自伤动机阶段再到最终的自伤意志阶段的心理过程,而负性生活事件在自伤前期阶段潜在地加剧了自伤意图和自伤行为的发生(O’Connor et al., 2012)。

Folkman等(1986)认为应对方式是指为个人在遇到超出自身能力范畴的应激事件时,为了应对应激事件而在躯体、认知、心理和行为方面进行的尝试。研究表明经历过更多负性生活事件的个体更倾向于使用以情绪为中心的应对方式(Pelekanakis et al., 2022),而以情绪为中心的应对方式,尤其是回避型应对策略,与青少年的自伤行为呈正相关,以问题为中心的应对方式则与青少年自伤行为呈负相关(Evans et al., 2005; Guerreiro et al., 2013),中国中学生的NSSI的相关研究也表明,积极应对方式,如问题解决和寻求社会支持,能够降低其自伤风险,而消极应对方式,如幻想否认、发泄情绪,可能增加其自伤风险(Wan, 2020; Zhou et al., 2022)。动机–意志阶段性模型也表明,个体的应对方式会影响自伤行为动机的形成,它通过影响个体调节能力,影响个体的不良情绪,从而影响自伤意念的形成(O’Connor & Kirtley, 2018)。

综上所述,已有研究都已表明负性生活事件、应对方式都与NSSI密切相关,但鲜少有研究就其关系进行综合探讨,本研究拟基于动机–意志阶段性模型,以中职生为研究对象,对中职生的负性生活事件、非自杀性自杀行为状况进行探讨,并进一步探究积极与消极应对方式在负性生活事件、非自杀性自杀行为间的中介作用。

2. 对象和方法

2.1. 研究对象

本调查采用随机抽样方法,选择重庆市某中职院校三个年级的学生开展匿名调查。共发出有效答卷1303份,经进一步筛选后收到有效答卷1288份,最终有效答卷为1150份,有效应答率达89.3%。其中被试年龄为13至23岁,平均年龄16.29岁(标准差1.15岁),男生655名,女生495名;家中独子287人,非家中独子863人;城镇户口512人,农村户口638人。

2.2. 研究工具

2.2.1. 青少年生活事件自测量表

该量表由辛秀红、姚树桥修订(辛秀红,姚树桥,2015),共26题,包含5大因子,即遭遇惩罚因子、研究应激因子、人际关系紧张性因子、适应不良因子和丧失因子,量表以Likert5点评分,统计各类生活事件出现频率及负性生活事件水平并评分,评分越高表明负性生活事件作用越大,该量表的Cronbach’s α系数为0.92。

2.2.2. 简易应对方式问卷

该量表由解亚宁编制(解亚宁,1998),共20题,包括积极应对方式和消极应对方式两个维度,采用4级评分:不采用、偶尔采用、有时采用和经常采用分别记为0、1、2、3分,因子得分为因子条目平均分,量表的α系数为0.90;积极应对量表的α系数为0.89;消极应对量表的α系数为0.78。

2.2.3. 青少年NSSI问卷

该量表由万宇辉等人编写(万宇辉等,2018),共31题,包含行为问卷和功能问卷。其中行为问卷12题,功能问卷19题,问卷采用Likert5点计分,各项分数相加为个体的NSSI的总分,行为问卷的Cronbach’s α系数为0.921,功能问卷总分的Cronbach’s α系数为0.905,具有较好的信效度。

2.3. 数据处理

采用SPSS27.0和process v4.1宏程序进行数据整理与分析。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差

采用Harman单因素方法来检验是否存在共同方法偏差,对采用问卷的全部题目进行探索性因素分析。结果发现,特征根大于1的因子共有10个,第一个公共因子的解释率为23.26%,小于40% (熊红星等,2012),结果说明本研究没有严重的共同方法偏差问题(周浩,龙立荣,2004)。

3.2. 各变量的描述性统计与相关矩阵

青少年生活事件自测量表采用Likert5点计分,以理论中值3作为参考,中职生负性生活事件总得分均值为2.244,各因子得分均值由高到低依次是人际紧张(2.580)、学习压力(2.522)、适应不良(2.425)、丧失(2.104),遭遇惩罚(1.884),单样本T检验可知其总得分均值与各因子得分均值均小于理论中值3 (P < 0.001),中职生遭遇的负性生活事件处于中等以下水平。

简易应对方式问卷采用Likert4点计分,以理论中值2.5作为参考,中职生的积极应对方式得分均值为2.21,消极应对方式得分均值为2.001,单样本T检验可知其得分均值均小于理论中值2.5 (P < 0.001),说明中职生所采取的积极与消极应对方式都处于中等以下水平。

青少年NSSI问卷采用Likert5点计分,以理论中值3作为参考,中职生的NSSI总得分均值1.825,自伤行为得分均值为1.31,自伤功能得分均值为2.15,单样本T检验可知其总得分均值与各因子得分均值均小于理论中值3 (P < 0.001),说明中职生的NSSI处于中等以下水平。

负性生活事件、NSSI、积极应对方式、消极应对方式各变量两两呈显著正相关,被试在负性生活事件、积极应对方式、消极应对方式、NSSI上的描述性统计与相关分析详见表1。

M

SD

1

2

3

4

1) 负性生活事件

2.244

0.692

1

2) 积极应对方式

2.210

0.753

0.115**

1

3) 消极应对方式

2.001

0.682

0.284**

0.165**

1

4) NSSI

1.825

0.698

0.420**

0.113**

0.314**

1

Table 1. Descriptive statistics and correlation matrix for each variable

表1. 各变量的描述统计与相关系数矩阵

备注:**P < 0.01。

3.3. 中介模型检验

本研究采用由Hayes等人所设计的processv4.1宏程序模型4进行中介效果检验,检验积极应对方式、消极应对方式在负性生活事件与NSSI之间的并行中介作用,检验使用了偏差校正的百分位Bootstrap方式,抽样5000次。

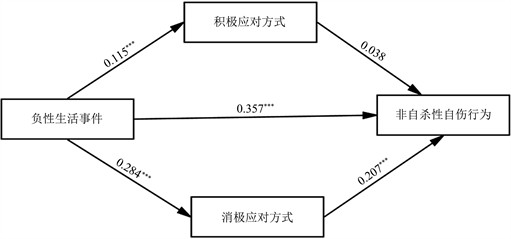

负性生活事件对中职生积极应对方式有显著的正向预测作用(β = 0.115, t = 3.936, P < 0.001),负性生活事件对中职生消极应对方式有显著的正向预测作用(β = 0.284, t = 10.043, P < 0.001);负性生活事件、积极应对方式、消极应对方式同时进入回归方程,负性生活事件可以显著正向预测NSSI (β = 0.357, t = 13.081, P < 0.001),消极应对方式可以显著正向预测NSSI (β = 0.206, t = 7.505, P < 0.001),积极应对方式对NSSI有正向预测作用(β = 0.038, t = 1.422, P > 0.05),预测作用不显著,各变量间的回归分析详见表2,中介模型见图1。

回归方程

拟合指数

回归系数显著性

结果变量

预测变量

R

R2

F

β

t

积极应对方式

负性生活事件

0.115

0.013

15.492

0.115

3.936***

消极应对方式

负性生活事件

0.284

0.081

100.856

0.284

10.043***

NSSI

负性生活事件

0.468

0.219

107.162

0.357

13.081***

积极应对方式

0.038

1.422

消极应对方式

0.206

7.505***

Table 2. Regression analysis between variables

表2. 各变量间的回归分析

备注:***P < 0.001。

Figure 1. The mediating effect pathways of positive and negative coping styles between negative life events and NSSI

图1. 积极和消极应对方式在负性生活事件和NSSI间的中介效应路径

对积极应对方式与消极应对方式在中职生负性生活事件与NSSI行为间的并行中介效应进行分析表明,积极应对方式与消极应对方式的并行中介效应显著,中介效应值为0.149。具体而言,并行中介效应包括两条中介链,其一为负性生活事件→积极应对方式→NSSI所组成的中介链间接效应为0.004,其bootstrap95%置信区间为[−0.002, 0.014]包含0,表明积极应对方式在负性生活事件与NSSI行为间的中介效应不显著;其二为负性生活事件→消极应对方式→NSSI所组成的中介链间接效应为0.059,其bootstrap95%置信区间为[0.033, 0.089]不包含0,表明消极应对方式在负性生活事件与NSSI行为间的中介效应显著。积极应对方式和消极应对方式的中介效应差值为−0.054,其Bootstrap95%置信区间[−0.088, −0.025]不包含0,该结果表明在负性生活事件对NSSI行为的影响中,消极应对方式的中介效应显著大于积极应对方式,消极应对方式在负性生活事件与NSSI间关系起着更关键的作用,积极应对方式和消极 应对方式在负性生活事件与NSSI间的中介效应分析详见表3。

间接效应值

BootSE

BootLLCI

BootULCI

相对中介效应

总间接效应

0.063

0.014

0.039

0.093

14.87%

积极应对方式

0.004

0.004

−0.002

0.014

1.04%

消极应对方式

0.059

0.014

0.033

0.089

13.83%

积极应对方式–消极应对方式

−0.054

0.016

−0.088

−0.025

−12.81%

Table 3. The mediating effects of positive and negative coping styles between negative life events and NSSI

表3. 积极应对方式和消极应对方式在负性生活事件与NSSI间的中介效应分析

结果显示,当积极应对和消极应对方式并行作为中介时,其总中介效应是显著的,但这主要是由消极应对方式的中介作用驱动,而积极应对方式的中介效应并不显著。这表明在面对负性生活事件时,中职生采取的消极应对方式比积极方式更能显著预测NSSI的发生。为进一步确定积极应对方式与消极应对方式在中职生负性生活事件与NSSI行为间的中介效应,本研究进一步基于processv4.1宏程序模型4进行中介效果检验,分别独立检验积极应对方式、消极应对方式在负性生活事件与NSSI之间的中介作用。

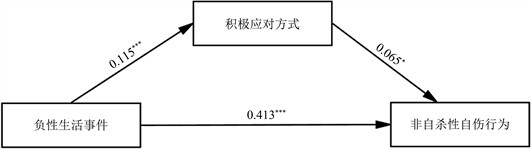

负性生活事件显著正向预测积极应对方式(β = 0.115, t = 3.936, P < 0.001),负性生活事件、积极应对方式同时进入回归方程,负性生活事件可以显著正向预测NSSI (β = 0.413, t = 15.333, P < 0.001),积极应对方式能显著正向预测NSSI (β = 0.065, t = 2.430, P < 0.05)。偏差校正的百分位Bootstrap方法检验表明,积极应对方式在负性生活事件与NSSI之间的部分中介作用显著,95%的置信区间为[0.0003, 0.0181]不包含0,详见表4,中介模型见图2。

变量

积极应对方式

NSSI

β

SE

t

β

SE

t

负性生活事件

0.115

0.032

3.936***

0.413

0.027

15.333***

积极应对方式

0.065

0.025

2.430*

R2

0.013

0.181

F

15.492

126.482

Table 4. The mediating effect of positive coping styles between negative life events and NSSI

表4. 积极应对方式在负性生活事件与NSSI间的中介效应分析

备注:*P < 0.05,***P < 0.001。

Figure 2. The mediating effect pathway of positive coping styles between negative life events and NSSI

图2. 积极应对方式在负性生活事件和NSSI间的中介效应路径

负性生活事件显著正向预测消极应对方式(β = 0.284, t = 10.043, P < 0.001);负性生活事件、消极应对方式同时进入回归方程,负性生活事件可以显著正向预测NSSI (β = 0.360, t = 13.213, P < 0.001),消极应对方式能显著正向预测NSSI (β = 0.212, t = 7.774, P < 0.001)。偏差校正的百分位Bootstrap方法检验表明,消极应对方式在负性生活事件与NSSI之间的部分中介作用显著,95%的置信区间为[0.0341, 0.0919]不包含0,详见表5,中介模型见图3。

变量

消极应对方式

NSSI

β

SE

t

β

SE

t

负性生活事件

0.284

0.028

10.043***

0.360

0.028

13.213***

消极应对方式

0.212

0.028

7.774***

R2

0.081

0.218

F

100.856

159.589

Table 5. The mediating effect of negative coping styles between negative life events and NSSI

表5. 消极应对方式在负性生活事件与NSSI间的中介效应分析

备注:***P < 0.001。

Figure 3. The mediating effect pathway of negative coping styles between negative life events and NSSI

图3. 消极应对方式在负性生活事件和NSSI间的中介效应路径

4. 分析与讨论

本研究探讨了负性生活事件与NSSI的关系及其作用机制,结果表明相较于没有自伤行为的中职生,有自伤行为的中职生在负性生活事件上得分更高,他们可能面临着更多的负性生活事件、承担着更多的生存压力,从而更倾向于进行自伤行为,这与前人研究一致(Jiang et al., 2022; Xin et al., 2020; 高昂等,2020;Fan et al., 2021; Zhang et al., 2022)。尽管本研究结果表明中职生所面临的负性生活事件、采取的NSSI的水平都低于中等水平,整体状况较为乐观,但仍需持续关注负性生活事件对于个体NSSI的影响,负性生活事件可能直接导致学生选择自伤,负性生活事件的持续累积,会使学生体验到不良情绪(朱清等,2012)、降低他们的幸福感,还会导致学生的行为障碍,促使一些学生采取自伤行为(唐杰等,2023)。

在并行中介模型中,负性生活事件通过积极和消极应对方式的中介作用负向预测非自杀性自伤行为,说明应对方式在应对生活压力和自伤行为中发挥了关键作用。该结果与动机–意志阶段性模型理论相一致,即个体的应对方式可能影响其自伤行为动机的形成(O’Connor & Kirtley, 2018),负性生活事件不但直接导致NSSI,还可能通过应对方式间接导致NSSI的发生。

值得注意的是,尽管单独检验时积极和消极应对方式都显著预测非自杀性自伤行为,但在并行模型中,消极应对方式的效应更为显著,可能掩盖了积极应对方式的潜在影响。这表明积极应对方式可能在减少自伤行为上的作用有限,特别是当与消极应对方式相结合时。

消极应对方式在负性生活事件与NSSI间关系间起到了更为关键的中介作用,这提示我们消极的应对方式很有可能促使个体通过自伤行为缓解负性生活事件带来的压力,其他研究已经指出,相较于无自伤行为的青少年,有自伤行为的青少年更倾向于使用更多的适应不良的应对方式(Cawood & Huprich, 2011),他们在面对困难时更倾向于采取回避行为,而较少关注问题本身(Evans et al., 2005)。

积极应对方式在简单中介模型中,对NSSI有微弱但潜在的正向预测作用,本研究认为,积极与消极应对方式是相对的,并不是积极的应对方式就一定有积极的后果,应对方式的作用也应当具体情境具体分析(解亚宁,1998),应对方式如何在不同个体的生活背景和经历中发挥作用,以及它们如何与个体的其他心理过程和行为相互作用,是理解它们影响的关键。某些应对方式可以减轻压力并促进心理健康,而另一些则会加剧压力并不利于心理健康,但任何应对方式的有效性也取决于个人的适应能力(Smith et al., 2016)。

负性生活事件可能会直接促进中职生的非自杀性自伤行为,积极应对方式、消极应对方式在两者关系中也起到了中介作用,研究结果也提示研究者研究可能存在的局限性,样本选择、应对方式的分类,以及潜在的测量误差以及数据统计方式的选择都可能对研究结果产生影响,其中积极应对方式还是消极应对方式的分类都是将较为粗放地将具体的应对方式归为其中两类,这可能会掩盖某些特定应对方式,如积极重新聚焦、积极重新评估、逃避、反刍等具体应对方式对于NSSI的影响,未来研究应考虑采用更精细的测量方法,以揭示不同应对方式对心理健康和行为的具体作用。

5. 结语

本研究探讨了中职学生面临的负性生活事件与非自杀性自伤行为之间的复杂联系,并明确揭示了积极和消极应对方式如何在这种关系中发挥中介作用。通过广泛的问卷调查,我们发现中职学生经历的负性生活事件和非自杀性自伤行为程度处于中等或更低水平,尽管积极应对方式在一定程度上能够中介这两者之间的关系,但消极应对方式在中介负性生活事件对非自杀性自伤行为的影响中扮演了更加重要的角色。这一结果强调了在针对中职学生心理健康干预时,需特别关注其消极应对策略的改善。综上所述,本研究不仅为理解中职学生非自杀性自伤行为的心理机制提供了新见解,也为制定有效的教育和心理干预措施提供了有力的实证支持。

参考文献

NOTES

*共同第一作者。

#通讯作者。

网址:负性生活事件对中职生非自杀性自伤的影响——积极与消极应对方式的中介作用 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/397459

相关内容

负性生活事件对青少年网络成瘾的影响:情绪调节策略的中介作用社会支持对生活满意度的影响——积极情绪的中介作用

生活事件对大学生心理弹性的影响:自我效能感和社会支持的多重中介效应

高中生心理弹性与生活满意度的关系:情绪调节自我效能感和积极应对方式的中介作用

生活事件对大学生抑郁的影响:主观幸福感和网络成瘾的链式中介作用

网络对中职学生负面影响及应对策略.doc

积极情绪与什么有关(消极情绪的影响)

大学生自杀意念、反刍思维与压力性生活事件的关系研究

社会支持对家长总体幸福感的影响机制:心理弹性和亲职压力的链式中介

情绪管理能力对自我和谐性影响