新媒体观察|数字遗产探析——数字化生存时代的逝后隐私保护

了解数字时代的隐私保护知识 #生活技巧# #工作学习技巧# #数字技能培养#

进入数字化生产时代,每个人的衣食住行、情感与思考都在互联网上留痕。但人们一旦面临死亡,留存在互联网上的财产与信息该如何处理,就成为了隐私处理的难题。因此,作为数字化生存的我们,就有必要对“数字遗产”这一概念进行研究,以保证自身隐私和财产在逝后能得到更好地保存。

数字遗产概念探析

01

数字遗产定义

2003年联合国教科文组织颁布的《数字遗产保护宪章》将数字遗产定义为:“数字遗产是由人类的知识和表达方式的独特资源组成。它包括以数字方式生成的或从现有的模拟资源转换成数字形式的有关文化、教育、科学和行政管理的资源及有关技术、法律、医学及其他领域的信息。那些‘原生数字’资源,除了数字形式外,别无其他形式。数字资源的形式多种多样,且日益增多,包括文字、数据库、静止数据和活动数据。”

02

数字遗产分类

(1)虚拟财产:

包括一些网络游戏、社交软件中的货币,还包括比特币等加密货币和网游中购买的游戏装备等。

(2)账号类货币:

包括社交软件账号,例如脸书、推特、“Instagram”等软件的账号,游戏账号也属于账号类财产。

(3) 具备知识产权性质的货币:

例如在推特上发表的短文、在网络上创作的小说、在抖音上发表的短视频等。

(4) 信息终端上的各种存储信息:

比如在设备终端上储存的照片、微博服务器上记录的生活琐事等内容。

法律性质辨析:数字遗产与虚拟财产

虚拟财产:为自然人在生存时所享有的各种数字资产;

数字遗产:是民事主体死亡后遗留在互联网或者终端设备中的数字信息。

区分的意义在于继承人的继承权受到侵害时,得以确定继承回复请求权行使的范围,最本质的区别在于数字遗产具有可继承性,而并非所有虚拟财产都具有可继承性。综上,“虚拟财产”的外延要广于“数字遗产”。

虽然“数字遗产”与“虚拟财产”存在区别,但两者仍然存在天然的联系,因为在任何情形下,数字遗产”总是以“虚拟财产”的形式体现出来。所以,我们也可以借助于虚拟财产的法律性质管窥“数字遗产”本身的性质。

数字遗产保护现状

01

国外平台

(1)Facebook

在国外的平台中,脸书是最早设置数字遗产保护的公司之一。早在2009年,脸书就推出了纪念账号模式。当用户去世后,其他用户可以在出示其死亡证明的前提下要求将其账号转为纪念模式。一旦账号转为纪念模式,它就会被打上纪念标签,其相关页面也会作出更改。在这种模式之下,脸书官方就在实质上继承了用户留在脸书平台上的遗产,并负责对其进行管理。

2015年,脸书又推出了“遗产代理人”(Legacy Contact)功能。这一功能允许用户在生前指定一位亲友当代理人。当用户过世后,该代理人将拥有在账户页面发表讣文,并下载已故者数字遗产的权限。通过这种处理,继承者们事实上就继承了逝者在脸书平台上的“访问信息” “有形资产”以及“无形资产”。

2019年,脸书更新推出专门的“悼念”标签,用于用户已过世但仍活跃的账号,新标签可以让朋友和家人分享并回忆逝者的点点滴滴,让逝者的脸书时间线与他们生前保持一致。在这种设定下,继承者更像是继承了逝者的生命,让他可以在网络上继续生存下去。

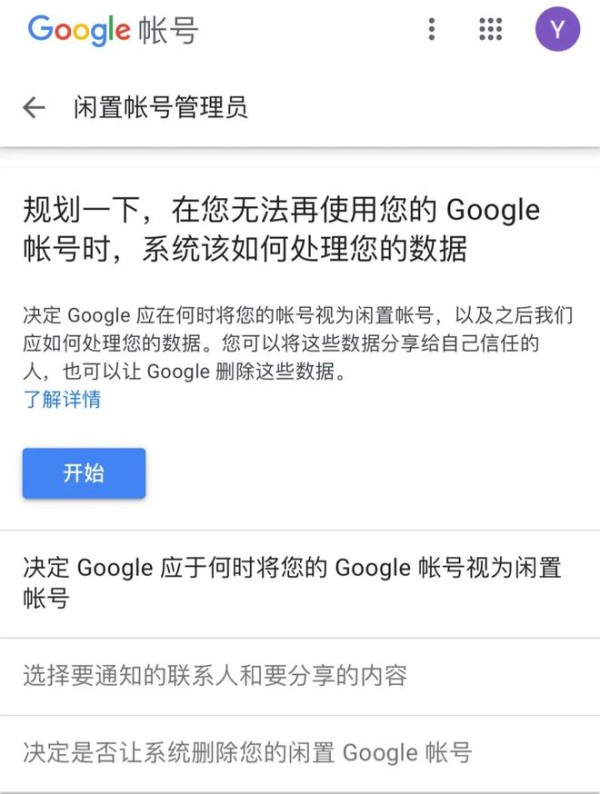

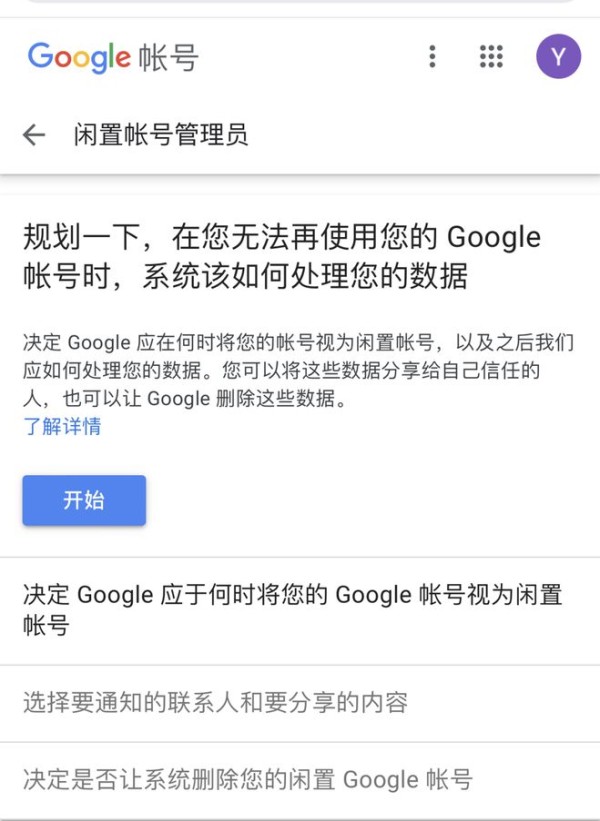

(2)Google

2013年,谷歌推出“闲置账户管理员”功能,用于用户建立自动处理数字遗产的流程。已故者可生前设定,当谷歌账号闲置超过3个月至1年后,谷歌系统将主动通知账户使用者指定的受托代理人,该代理人拥有权限处理经账户使用人指定范围内的数字资产,托管范围由原账户使用者自行决定。若是使用者未交代如何处理自己的线上账户就不幸离开人世,谷歌会和已故使用者的直系亲属进行合作,处理逝者账户停用事宜。

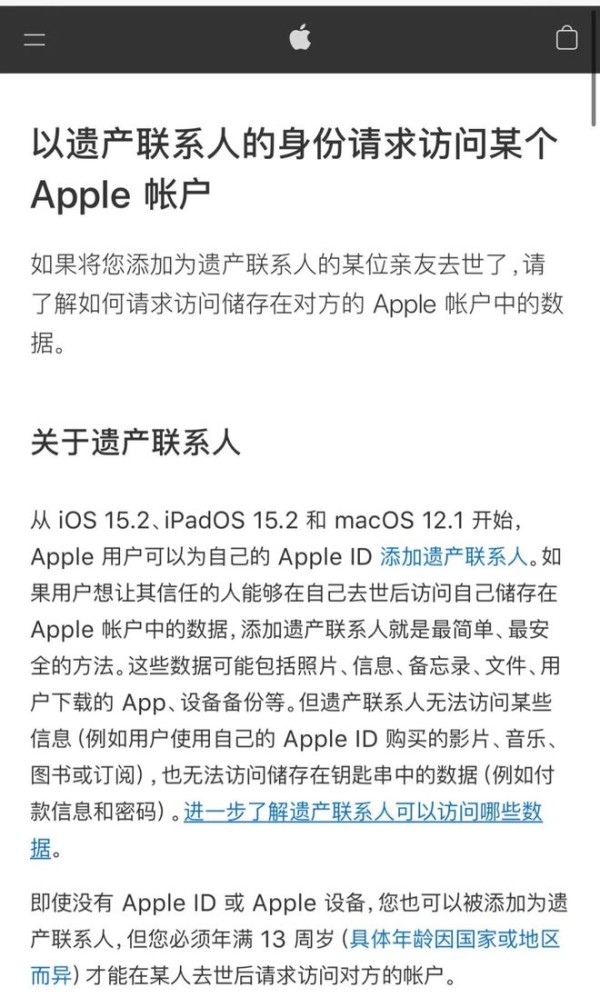

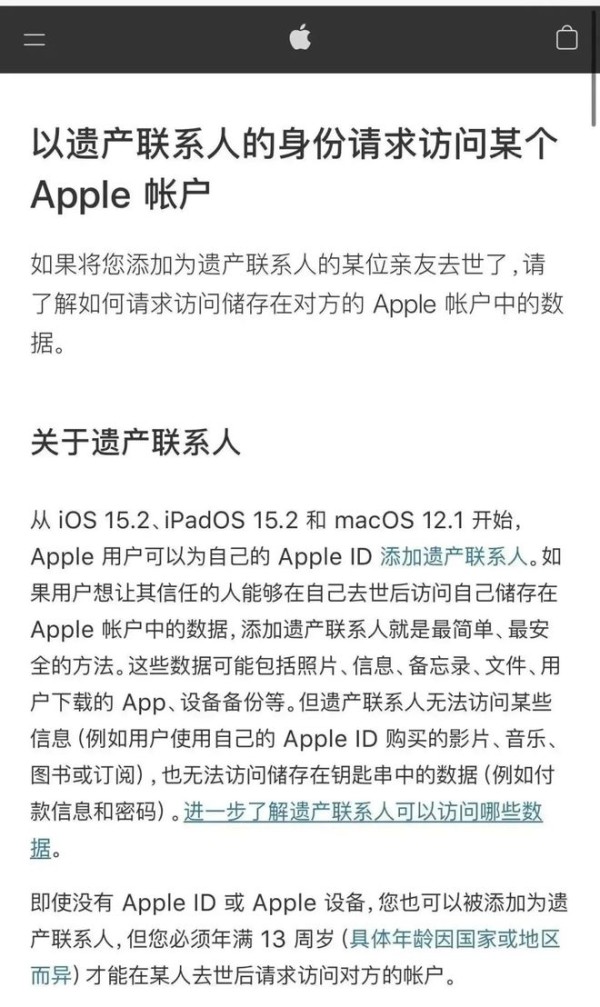

(3) Apple

关于数字遗产问题,苹果的做法经历了不小的转变。前几年,苹果关于这个问题一直采取的是比较强硬的态度。在其服务条款中,明确规定了用户的账户不可转让,一旦证明用户去世,其账户内的内容将被删除。很显然,这种态度遭到了很多用户的不满。

在用户的强烈抗议之下,苹果终于在2021年6月作出了妥协,推出了数字遗产计划。根据这一计划,用户将会被允许指定其遗产联系人。如果用户本人离世,其遗产联系人就能请求访问用户的iCloud账号,并传输用户存储的数据。不过,其中明确指出遗产联系人无权拿到逝者的iCloud钥匙串,无法阅览任何受许可证保护的媒体内容。从本质上看,苹果的这个思路其实还是沿用了“埃尔斯沃思案”的逻辑——不对继承人提供“访问信息”类的数字遗产,但将其指向的有形资产交给继承者。

02

国内平台

(1) 腾讯

在国内,腾讯对于自己的账号管理一直严格按合同约定执行。根据微信、QQ等产品的注册协议,用户的账号所有权属于腾讯公司所有,初始申请注册人可获得该账号的使用权,但严禁用户进行赠与、借用、租用、转让或售卖。若用户注册的账号长期未登录或使用,腾讯有权将账号进行回收处理。

腾讯采取这种态度,很大程度上是为了防止用户私下交易账号——事实上,由于腾讯旗下的很多产品(如游戏)都涉及价值较高的虚拟资产(如游戏装备、皮肤等),因而这种交易并不鲜见。不过,这种过于严格的规定也就限制了数字遗产的继承,因而也会时不时招来一些纠纷。

不过,最近腾讯的做法似乎发生了一些改变。2021年7月,国家知识产权网公示了一项由腾讯公司于2019年申请的专利——“数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置”。该专利主要包括确定用户的生命周期结束、获取用户的遗嘱等内容。从这个专利的内容不难看出,腾讯应该正在考虑推出对账号等数字资产的继承。或许在不久的将来,父亲将自己的QQ账号传给儿子就可以成为现实了。

(2) 新浪微博

作为国内较受欢迎的公共社交平台之一,新浪微博的账号具有十分独特的价值。起初,新浪对于去世用户的账号并没有什么特别规定。但随着部分逝者账户被盗,一些不法之徒利用逝者账户(尤其是一些去世的大V账户)招摇撞骗,散布虚假消息等事件的频发,新浪在2020年9月调整了关于去世用户账号管理的规则。

根据新规,为了保护逝者隐私,防止其账号被盗,站方将对逝者账号设置保护状态,即不能登录、不能新发内容、不能删除内容、不能更改状态。为了避免将逝者的账号与一些长期不活跃的“僵尸号”混淆,新浪微博会通过新闻报道、亲友反馈、人工识别等在内的多种手段来判断账号用户的逝者身份,尽可能避免不必要的错误。

(3) 哔哩哔哩

2020年底,B站(哔哩哔哩)平台上线纪念账号功能。在取得离世用户的直系亲属确认和同意后,该账号会被列为纪念账号,下方出现灰色小蜡烛及文字:“请允许我们在此献上最后的告别,以此纪念其在哔哩哔哩留下的回忆与足迹。”

国内关于数字遗产的法律规定

2021年1月1日正式施行的《民法典》首次将数据、网络虚拟财产纳入保护范围。

自2021年11月1日起施行的《个人信息保护法》,为网络平台妥善处置个人网络账号提供了法律依据,规定“自然人死亡的,其近亲属为了自身的合法、正当利益,可以对死者的相关个人信息行使本章规定的查阅、复制、更正、删除等权利;死者生前另有安排的除外”。

数字遗产的保护困境

1. 协议限制:平台拥有用户信息归属权

各互联网平台,尤其是社交类平台,为了落实《网络安全法》中的隐私保护规定都会与用户签订用户协议(以下简称“TOS协议”)以保障用户的数字隐私。而目前国内主要的社交软件平台与用户签署的协议一般情况下不允许除用户之外的民事主体进入账户内部,不允许用户授权他人使用自己的账户,平台也不会向第三方提供账户内的信息,即TOS对数字遗产的获取构成阻碍,在国外也出现了相同的问题。

另外,与国外丰富的数字遗产处理技术相比,并没有推出类似于纪念账号或者遗产联系人服务,在我国的数字遗产的继承也缺乏技术路径的支持。总之,我国数字遗产尚未得到立法和司法部门的重视。虽然关于数字遗产的案件尚未在司法实践中大量出现,但不排除随着网民平均年龄的增长和对数字遗产权利意识的萌发,越来越多的继承人向各大平台提出继承其去世近亲属在互联网中的账户之要求,目前学界也越来越注意到数字遗产问题的重要性,主张对数字遗产的继承问题进行立法与规则设计。

2. 继承争议:逝者隐私保护期待的忽略

与平台相反,逝者继承人无论在情感维度还是法律维度上,都具备保护逝者隐私的多重优势。但这一看似合理的主流方案却忽视了隐私主体和涉他隐私主体的缺席,忽略了有时继承人的愿望并不完全符合逝者的隐私权益,甚至会是背道而驰的。

因为逝者是事实上的隐私信息的创造者,而遗属并不一定参与其中,所以在未经逝者生前明确授权同意的情况下,盲目采取继承模式已获得对逝者隐私的保护,则极有可能对逝者隐私造成“二次伤害”,也有损遗属的人格尊严。

3. 多元主体:数字遗产中涉他隐私的保护不足

数字化行为不仅仅是一种信息流动方式,还是一种人际互动和个人形象的塑造。每个人都作为传播中的关键节点,通过自己的方式,型塑着自己,也型塑着别人。我们在网络中的隐私信息既具有个人性隐私,也有在社交中产生的与他人的共同隐私(涉他性隐私)。

因而,要格外谨慎涉他性隐私信息的处理方式,不能简单笼统地将其划归继承处理,需判断是否会对他人的隐私权益造成伤害,在单独采取相应的处理手段。

4. 隐私悖论:隐私保护意愿与行为的矛盾

逝后隐私悖论即隐私主体对其逝后隐私信息的意愿与其生前实际行动间的差距。一方面,很多用户并未意识到保护逝后隐私的重要性,另一方面,人们历来在处理自己的“身后事”方面存有天然的逻辑偏见,在这种偏见下,大部分用户即使知道有类似“逝后隐私(账号)”的管理工具,也并不会选择使用或激活这些工具。在这里,与隐私悖论相关的价态偏见以一种重新调配的方式呈现,“死亡理解与意识”被置于“逝者隐私悖论”成因关系维度的顶端。

此外,“倒置的隐私悖论”现象普遍存在,这一类用户区分生前和身后的开放度,他们在生前表达了逝世后开放(或部分开放)自己的隐私信息,但在生前却不允许他人任何形式的访问与进入,因而在使用平台时一般并不清晰表明对逝后隐私的处理,而是选择顺应协议中的隐私安全条例,这一行为导致第三方访问已故用户的账号以及内部信息时,平台的畅通度较低。以此,在“倒置的隐私悖论”中,访问已故用户的信息将比用户的愿望受到更多的限制。

结语

随着基础设施的进一步完善与人们数字素养的逐渐提升,对于数字遗产的保护一定会越来越成为人们关注的议题,未来也可能出现更多有关数字遗产的纠纷,但数字遗产本身定义的复杂性、涉及利益主体的多元性,为问题的处理带来了更大的难度,所以从国家来说,应该及早设置成文法来进行规范,学界应该加强对数字遗产问题的探析,为法律的制定提供学理依据,平台要承担社会责任,提供用户处理数字遗产的渠道,而用户自身也应做到对自己负责,做自己数字遗产的第一负责人。

参考文献

【1】 联结、交互和展演:数字遗产的媒介化生存[J]. 高嘉遥,蒋璐璐. 当代传播. 2021(05)

【2】 作为“数字遗产”的隐私:网络空间中逝者隐私保护的观念建构与理论想象[J]. 顾理平,范海潮. 现代传播(中国传媒大学学报). 2021(04)

【3】 数字时代的身份构建及其法律保障:以个人信息保护为中心的思考[J]. 陆青. 法学研究. 2021(05)

【4】 数字遗产之继承:概念、比较法及制度建构[J]. 牛彬彬. 华侨大学学报(哲学社会科学版). 2019(05)

图片:网络来源及参考文献

文案:曲杨子

编辑:曲杨子

审核:李玮

李佳伦

蒲海燕

网址:新媒体观察|数字遗产探析——数字化生存时代的逝后隐私保护 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/405415

相关内容

如何在数字时代中保护你的隐私.pptx保持低调:怎么在数字时代保护隐私

数字时代的数据隐私保护:个人如何有效守护自己的信息安全与隐私权

大数据时代隐私的边界及限度

大数据时代的隐私保护:如何保护您的个人信息和数字足迹?

数字鸿沟与数字反哺:新媒体对农村家庭代际互动的影响探究

数据安全与隐私保护:在数字时代如何保护我们的隐私1.背景介绍 在当今的数字时代,数据安全和隐私保护已经成为了我们生活和工

数字时代的信息安全:如何保护个人隐私?

隐私设置指南:保护您的数字生活

数字隐私保护保证措施.docx