花949买了所谓价值2399的“福袋”

到货后发现“福袋”内商品仅售799?!

中了商家“限时免单”活动的大奖

确认收货后却被告知是一场乌龙?!

这些网络生活中的

“奇葩”事儿您遇到过吗?

电子产品、二手商品、网站会员服务等

引发纠纷案件增多

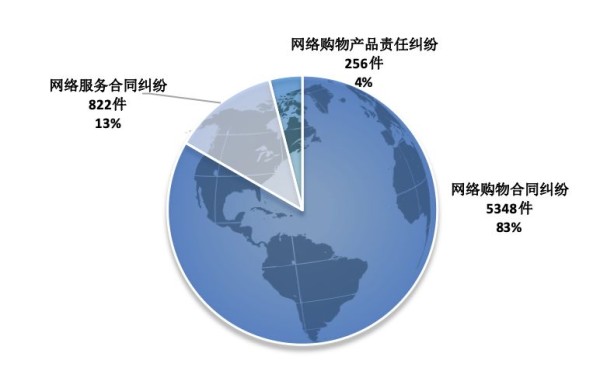

消费者在网上购买的商品或服务种类日渐繁多,相关网购纠纷涉及的消费领域也日益扩大。购买手机、电脑、数码产品、智能设备等电子产品引起的网络购物合同纠纷有所增加。涉及机票、酒店、餐饮预定服务、二手商品居间服务、网站售后服务、网站会员服务等网络服务合同纠纷案件数量也在上升。

“零在途时间”“零差旅支出”

消费者可轻松维权

涉诉主体较为集中

电商平台常作被告

从原告方面来看,同一原告起诉多起案件的情况较多,其中,最多的一个原告起诉案件167件。该类原告提起的案件主要涉及食药类产品,诉讼请求中多要求惩罚性赔偿。从被告方面来看,电子商务平台是主要被诉主体,涉诉案件共有1378件,占消费者权益保护纠纷案件总量的21%。

电商平台涉诉较多主要有两方面原因,一是大型电商平台自营业务规模较大,产生纠纷的数量相对较多;二是消费者与平台内经营者产生纠纷时,经常以电子商务平台未履行事先审核、信息披露、监督管理义务、未积极调处纠纷等理由,将电子商务平台列为共同被告。

调解及调解后撤诉率高

在北京互联网法院审结的5692件网络消费者权益保护案件中,以调解及调解后准予撤诉结案的有4053件,占比约71.2%。

新冠肺炎疫情影响下

相关网络消费纠纷多发

今年1-2月,受新冠肺炎影响,各类线上消费增加,也相应产生了一些纠纷。目前,北京互联网法院已收到的18件与疫情有关的立案申请中,涉及购买防疫物资、因疫情影响无法发货以及餐饮、酒店、机票预定服务等多个方面。因疫情影响,网络游戏、数字音乐等网络文化消费和娱乐消费成为新热点,未来相应的涉网络消费者权益保护案件可能会有一个较为明显的增长。

卢正新法官结合涉网络消费者权益保护纠纷情况,具体介绍了案件审理过程中发现的各类问题,提醒广大消费者仔细甄别。

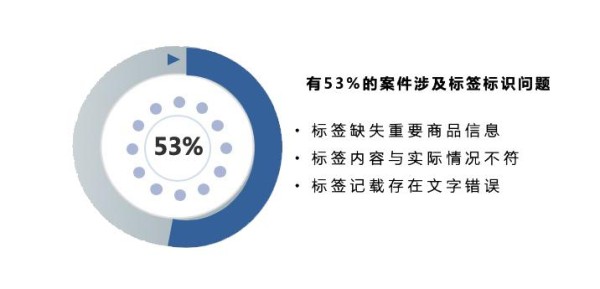

食品、药品标签标识瑕疵要警惕

北京互联网法院受理的因网购食品、化妆品、保健品引起的网络购物合同纠纷、网络购物产品质量纠纷中,有53%的案件涉及标签标识问题。

虚假宣传、隐瞒质量问题

小心商家套路

部分经营者可能通过广告、详情、评价等方式对商品或服务做出与实际情况不符的宣传,误导甚至欺骗消费者购买商品或服务。包括对产品质量或服务内容进行虚假或夸大宣传,如在“人造水晶”的宣传页面中突出显示“天然”“自然”等字样,以假乱真;对“无人机”的续航能力、防抖性能进行夸大宣传等。

格式条款暗设“陷阱”

为方便、快捷、规模交易,经营者通常都会提供格式合同,网络消费者只能选择同意或不同意,不能对具体条款内容进行协商,而且基本上不会逐一阅读。但是,这些格式条款可能暗含经营者的“陷阱”,比如,经营者对属于“七天无理由退货”的商品,标注不支持“七天无理由退货”或“不退不换”,并就据此拒绝为消费者退货。

默许第三方经营者使用“自营店”字样

部分电商平台须规范

部分电商平台经营者在其平台上开展自营业务,未以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务。同时,部分平台经营者未妥善履行第三方平台义务,存在对入驻商家资质审核不严、产生纠纷时对平台内经营者和相关交易信息披露不及时、对平台内经营者的违法行为监督管理不力等问题。

主播带货、进口产品、二手交易

新型电商暗藏隐患

目前,社交电商、跨境电商、二手电商等新型电商模式迅猛发展,但市场不够成熟,相关法律法规不够完善,法律风险和隐患较多。比如,以“主播带货”为起点的网络交易,一旦产生纠纷,由于存在主播、销售者、直播平台、第三方平台等多重主体,消费者难以确定交易相对方的身份以及各方主体应当承担的责任,客观上造成了追诉困难。再比如,一些销售进口商品的经营者存在伪造、变造海关单证等行为,消费者无法判断真伪,产品质量无从保障。此外,二手电商平台问题较多,经营者虚假宣传、以次充好、售后服务差,第三方平台提供“验机”“验车”等检测服务,消费者认为购买的商品质量与检测报告不符等争议较多。

在相关案件情况通报的基础上,卢正新法官在线分享了北京互联网法院加强网络消费者权益保护的审判实践。

依法适用惩罚性赔偿

经营者在食品、保健品中添加有毒有害物质,或者标签、说明书存在明显的内容缺失,严重影响食品安全的,应当支持消费者要求惩罚性赔偿的诉讼请求;如果食品的标签、说明书的错误确系笔误,或其他不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵,通常仅支持消费者解除合同、退货退款的请求,不支持其惩罚性赔偿的诉讼请求。

合理认定格式条款效力

对未经合理方式提醒消费者、约定不明、明显加重消费者责任、减轻经营者义务等不公平、不合理的格式条款,应作出不利于格式条款提供方的解释。

明确界定电商平台责任

电商平台要承担对平台内经营者的资质审核、信息披露、监督管理、调处纠纷等法定或约定义务,如果未履行或未妥善履行上述义务,造成网络消费者权益受损的,电商平台应当承担相应的责任。

通报会结束后,在线观看直播的人大代表们肯定了此次线上通报会的内容和形式,许泽玮、任智慧、齐凯利、周春秀、杨华等多位代表提出宝贵意见建议。

北京市人大代表许泽玮

临近315,看到北京互联网法院做了大量的工作,更加钦佩一线法官的奉献和敬业精神。消费维权是社会文明进步的重要标志,一个人的维权工作往往能带动一批人法律维权意识的“觉醒”。我既是人大代表,也是普通的消费者,也经常网购,看到这些典型网络维权案件及时公布,很多也感同身受。建议法院继续加大对网络维权案件的审理,帮助社会树立正确的消费观念,为首都营造安全放心的消费环境。

北京市人大代表任智慧

此次发布主题跟百姓生活和权益息息相关,社会关注度高。线上消费越来越成为百姓日常生活的一部分,尤其是受疫情影响,更促进了网络交易的活跃度。如何在法律约束下规范电商行为、消费者言行,保证商品质量及服务,对维护良好的网络交易环境及良性发展非常必要。此次发布会通过八个典型案例,提醒了商家、平台进一步规范其服务行为,也有助于提高消费者的维权意识。

北京市人大代表杨华

正值”3.15“消费者权益保护日,北京互联网法院此次的”云“发布非常及时,迅速反映社会消费热点问题,通过发布八个典型案例,以案释法,为消费者提供了非常实用的维权指南,真正在更高层面上保护网络消费者的合法权益。建议日后可多采用这种云发布形式。

下一步,将对涉及社交电商、跨境电商、二手电商等新型电商模式的案件加强研判。在充分调研的基础上,通过公布典型案例、加强普法宣传等方式,引导社会公众积极依法维护自身权益,更好地满足新时期社会公众健康生活消费的司法需求。

长按识别下图二维码

获取北京互联网法院

涉网络消费者权益保护典型案例

案例内容包括

1.“有添加”宣传“无添加”,被判惩罚性赔偿;

2.假借“福袋”销售低价商品,构成价格欺诈;

3.擅自更改“免单”结果,商家要承担违约责任;

4.无法定或约定事由,经营者不得无故拒绝“七天无理由退货”;

5.平台“自营”“他营”业务难区分,应承担服务提供者责任;

6.外卖平台未审核商家资质,被判承担连带责任;

7.商家“刷单”被扣违约金,平台处罚获支持;

8.消费者对商品或服务质量进行批评、评论的,不构成侵权。

供稿:任惠颖

摄影:张帆

原标题:《聚焦3·15 | 网络购物如何避“坑”?如何维权?这份“云购物”指南请查收》