“节律生物学”获诺奖的警示:现代生活方式正在打破人类昼夜节律

白天多晒太阳,帮助调节昼夜节律 #生活知识# #科技生活# #健康生活技巧# #睡眠卫生#

文/记者 丁林 新媒体编辑/陈炫之

北京时间10月2日下午17时,2017年诺贝尔生理或医学奖被授予了三位美国遗传学家美国遗传学家杰弗里·霍尔(Jeffrey C. Hall)、迈克尔·罗斯巴什(Michael Rosbash),以及迈克尔·杨( Michael W. Young),以表彰他们在“生物昼夜节律的分子机制”领域做出的贡献。

△2013年,这三位科学家在香港获得邵逸夫生命科学与医学奖

●●●

昼夜节律就是生物钟吗?

从细菌到果蝇,再到人类,科学家已在大量物种中发现了生物钟基因。其中不少基因在很多物种中非常类似,这意味着生物钟基因在进化历程中,对物种生存起到了至关重要的作用。

“昼夜节律”只是“生物节律”中的一种,是生物在进化中产生的、对地球24小时自转现象的适应结果。除了昼夜节律,生物还有各种不同周期长度的节律,例如候鸟南飞、鲑鱼洄游、爬行动物冬眠以年为周期。

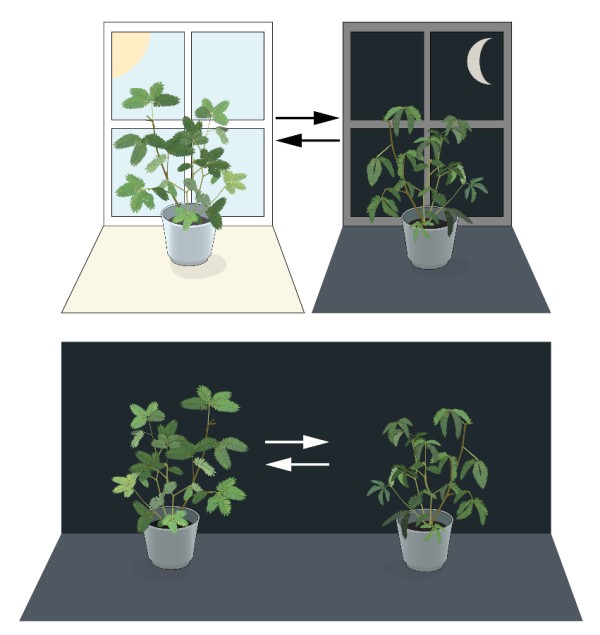

△含羞草是最早被发现具有昼夜周期的物种之一。含羞草叶子会在有日光的白天张开,在没有日光的夜晚合闭。1729年法国科学家发现:即使在持续黑暗条件下,含羞草叶片的开合现象依然保持着与昼夜周期下同样的节律性。

就算是最早出现在地球上的生命“蓝藻”(单细胞的蓝绿色藻类)也有昼夜节律存在的迹象。

蓝藻可进行光合作用,从阳光中获取能量。在其内部生物钟的作用下,蓝藻在日出之前即可提前动员光合系统。这一特性令其能在日光一出现的时候就可以摄取能量,比那些纯粹依靠光线启动光合系统的生物先走一步。同时,在日落之后,蓝藻的光合系统亦会遵循生物钟的指令而关闭。这避免了夜间无用的能量浪费。节约下来的能量和资源可转而用于更适合在夜间进行的工作,如DNA的复制和修复(DNA可能在白天因阳光中的电离辐射而受损)。

1998年,美国范德比尔特大学的Carl Johnson和同事发现,在自然条件下,符合环境光周期的蓝藻比周期异常的同类更有优势。比如在24小时的“地球版昼夜周期”中,正常的蓝藻较“22小时周期”的突变体蓝藻生长得更快,分裂也更成功。

而当研究人员人为地将昼夜周期人工调节至22小时后,情况就完全颠倒过来——突变组蓝藻变得更具优势。这些实验第一次清楚地显示:内部的代谢节律与环境周期相匹配会增强物种的适应性。

●●●

人体每个器官都有内部时钟

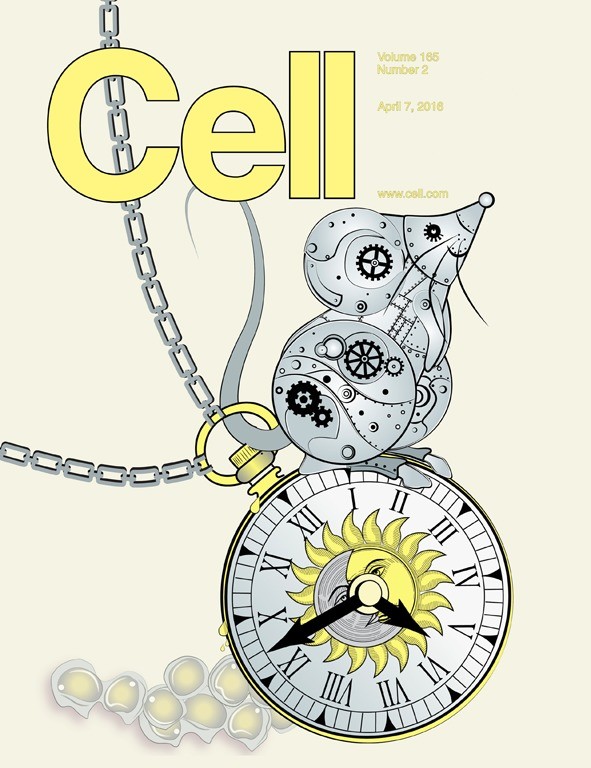

今年的诺贝尔生理学或医学奖得主研究的就是“昼夜节律”问题。他们不是单纯地观察生物体的周期现象,而是深入地研究了昼夜节律的分子机制。

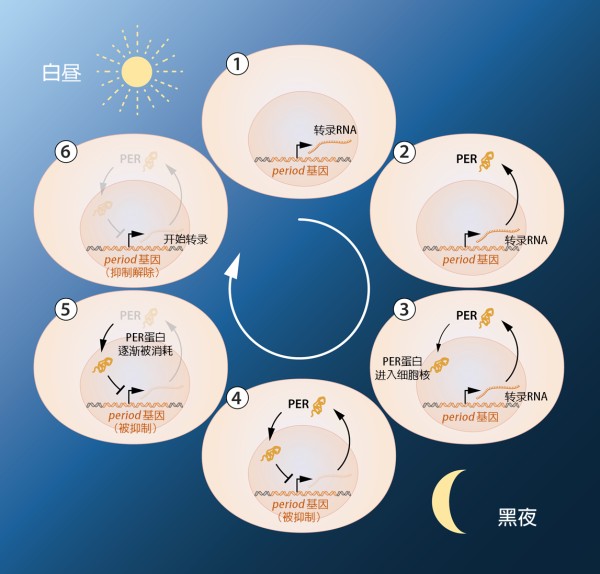

1984 年,Jeffrey Hall 和 Michael Robash(当时两人在波士顿的布兰迪斯大学)和洛克菲勒大学的 Michael Young 紧密合作,成功地分离出了果蝇的 period 基因。他们把这个基因编码的蛋白其名为“PER”。他们发现,在晚上 PER 会在果蝇体内积累,到了白天又会被分解。所以 PER 的浓度会循环震荡,循环的周期为 24 小时,和昼夜节律相同。

尽管调控人类生物钟的基因与蓝藻、果蝇并不相同,但我们的昼夜节律的原理与这些简单生物却有很多相似之处。人类的昼夜节律受到外界环境中一些因素的调节:如光照、昼夜温差、以及个体进食与运动时间的调节。

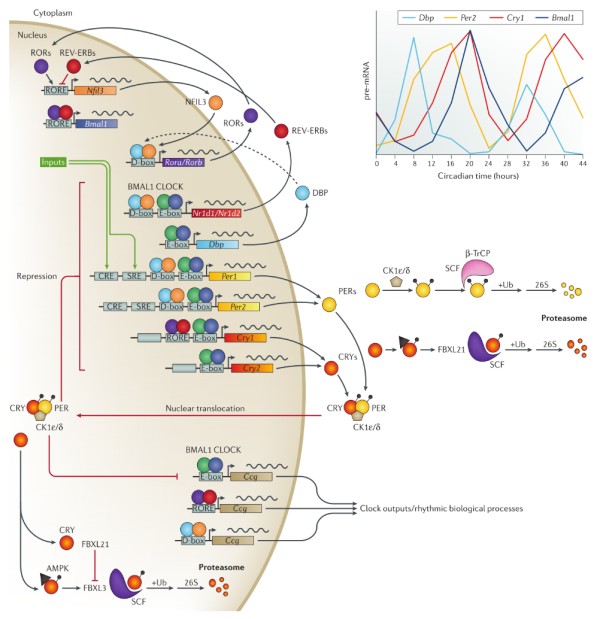

△在三位获奖者研究的基础上,近年来“昼夜节律”领域有了更多的发现。图为目前已知的哺乳动物昼夜节律分子机制(来源:Nature Reviews)

“昼夜节律”对人类生活最明显的影响,就是睡眠周期。有时候我们在没有任何闹钟提醒、甚至在隔绝阳光的室内也能按时“睡到自然醒、醒到自然困”,就是“昼夜节律”这个内源机制在起作用。

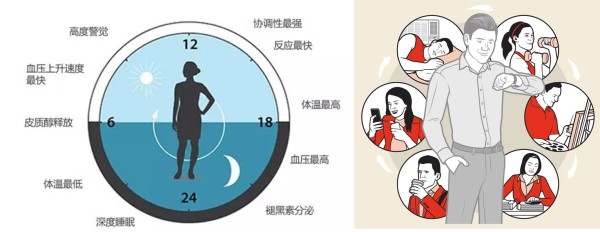

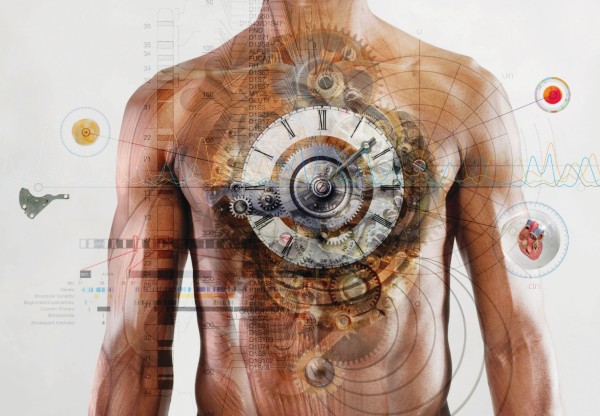

△研究者发现,在正常的昼夜节律中,不同时期的人体会有相应的生理变化。遵循这一规律,有助于保持良好的健康状况。

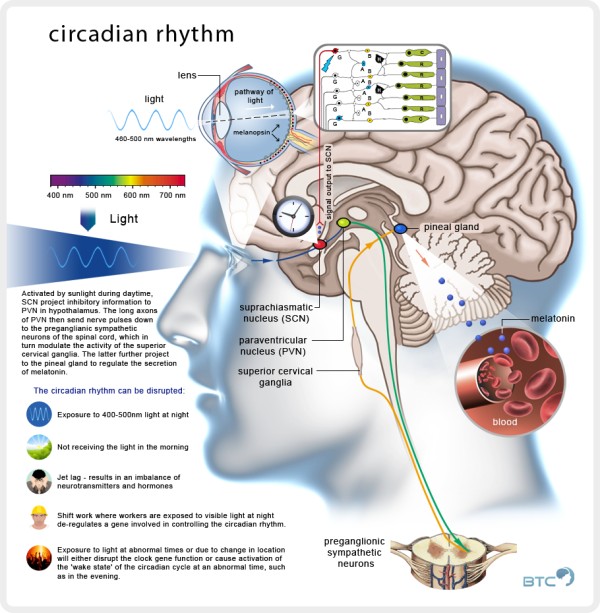

起初研究者假设,机体内只有一个“主生物钟”扮演着节拍器的角色,可以调节无数生理过程。1972年,科学家发现人体的“主生物钟”位于大脑的视交叉上核(Suprachiasmatic Nucleus,SCN)。顾名思义,它位于左右眼的视神经交叉点的上方。这个由两万个神经元构成的神经元群,通过向身体发送信号,以确保24小时周期内,各种生理过程能够在正确时刻启动或关闭。该系统运用日光作为其保持在正轨上的主要依据。

△“主生物钟”SCN控制松果体分泌褪黑素,进而调控人体的睡眠和清醒周期。

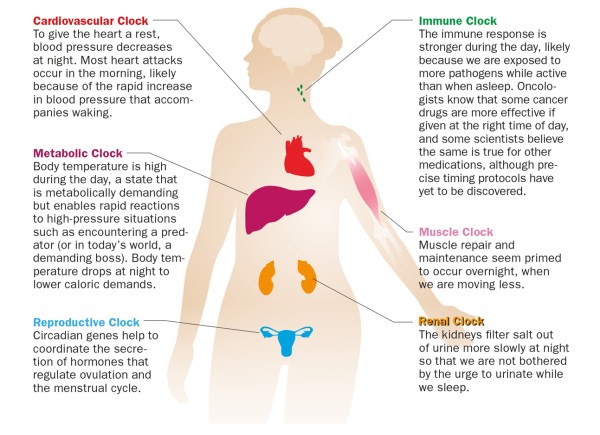

到了大约15年前,研究者在其他器官、组织和单个细胞中,又发现了次要生物钟调控的迹象。研究人员开始发现,活跃在大脑中的生物钟基因在肝脏、肾脏、胰腺、心脏等组织的细胞中也会周期性地表达和关闭。原来除了视交叉上核这个“格林威治时间”之外,人体内的几乎每个器官都有一个内部时钟。

胰脏自身有一种机制,决定何时增加胰岛素的释放以及何时减少;肝脏知道何时以加工糖原为主,以及何时开始代谢脂肪;;甚至连你的眼睛也有“内置计时器”告诉它们应该何时开始修复被紫外线损坏的视网膜细胞——生物学家想要了解身体及其功能,就必须先了解它们的计时器。现在我们知道,这些细胞生物钟在多个组织中调控着3%~10%的基因的活性——某些时候,这一比例可能达到50%。

△已知的、遍布全身的次要生物钟,控制着人体大约15%的基因(来源:科学美国人)

●●●

一次夜班对认知力的影响长达一周

每个熬夜工作或学习的人都知道“睡眠剥夺”是什么感觉:你会很冷,也很疲惫,思考速度变慢,变得空话连篇。就算你体力还有富余,节律还是会让你的各项生理指标大幅下降。

“一次夜班,对认知力的影响长达一周之久,”哈佛大学出身的内科医生Andrew Herring说,“下了夜班以后,整个人会像一块酥脆的肉饼那样。有的人号称他们隔天就能缓过来,其实……并不能。”

在美国,夜班已经对约1500万人带来了风险。大型工业事故(如1979年的三里岛核泄漏事故),常常发生在黎明前工作人员最困倦之时。为此加拿大戴尔豪斯大学的急诊医学教授Pat Croskerry,正在提倡所谓的“赌场式轮班”:改变之前的一晚上只有一个人值班的模式,每晚让两个人轮流值班,这样他们每人都能在夜里睡一会。哪怕只眯一会也能提高工作者的注意力、减少潜在失误。

但是就算是分担夜班工作的方式,也并不能从根本上解决问题。坚持那么多小时依然在挑战人们身体的极限。Herring表示,“我们需要让更多的人了解夜班工作对身体造成的生理代价和心理代价。”

△打破节律前要三思

打乱昼夜节律,不仅是造成工作事故和“累一星期”这么简单。经常夜班的人患抑郁症、肥胖症、糖尿病和癌症的几率很高。早在2010年,世界卫生组织就已将“夜班”列为一种可能致癌因素。

生物学家逐渐开始相信,夜班的负面影响之所以会发生,是因为在凌晨工作会扰乱人体的昼夜节律协调原本正常的生理活动,比如认知力、脂肪合成,甚至毛发生长等。

近年来,研究者刚刚开始了解:昼夜节律是与我们的饮食周期、日常锻炼、社会交往和光线模式持续同步的。

△事实证明,“获得诺贝尔奖”也会打破昼夜节律。图为获奖者之一Michael Rosbash听到自己获奖时的表情。

2006年,弗吉尼亚大学的研究人员进行了这样一个实验:每周一次,把实验鼠笼内的灯比其余几天早6个小时打开,持续8周——这种灯光的变化,就像让它们每周从纽约飞往巴黎一次。实验结果显示,幼鼠生病且出现精神不稳定行为;53%的大龄鼠死亡。

●●●

电力的发明扰乱了“古老的节奏”

加州大学圣地亚哥分校的研究人员Susan Golden实施了另一项小鼠研究。

她不只是空谈时间生物钟——她以这种方式生活。她和丈夫一起蜷缩在电视机前时,会带着橘色墨镜阻挡蓝光。对人体而言,这些蓝光照射就像正午的阳光一样。他们还在浴室灯和卧室灯上安装了调光器,这样可以让灯在夜里保持较低的亮度。

△数字设备发出的蓝光,可能会干扰我们的正常睡眠周期(来源:科学美国人)

Golden表示:昼夜节律对于其他领域的生物学研究很重要:“脱离时间因素,是无法充分研究神经生物学、新陈代谢和微生物菌群的。细胞和器官里的所有生物学过程,都会随着时间推移而发生变化。如果你不考虑时间因素而只静态观察,是无法得到正确答案的——至少无法得到完整答案。”

Golden目前担任她所在的“节律生物学研究中心”的主任,该中心发现,“节律基因”与各种生理机制的维持有关。

例如:我们的心理健康处于危险中。研究人员发现70%有睡眠障碍的人(很可能是由于遗传异常)会遭受重度抑郁症或焦虑症的折磨。事实上,将近三分之二的躁郁症患者的睡眠周期异常。

△熬夜和工作时间不规律最终会给身体带来疾病。但是对于“夜车老司机”而言,患上抑郁症之类的心理疾病更常见。

人造灯光不仅延长了我们的清醒时间,或令我们处于焦虑状态,它还会导致最大的流行病之一肥胖症。操控生物钟的基因,与新陈代谢有关——如果晚饭吃太晚,你的代谢防御体系就会进入休眠状态,那么你变胖的几率会骤升。与此同时,脂肪会入侵你的肝脏从而提高炎症或患癌的几率。

△研究表明:睡眠时间越晚,我们就越有可能忍不住吃高脂肪食物或摄入酒精饮品。

基于这些惊人的发现,医生们已经开始将“节律生物学”的研究发现用于优化癌症治疗方案。例如:在一天中的晚些时候接受化疗,会降低癌症病人犯恶心的几率——因为胃黏膜在这个时间修复能力更强。

节律生物学的很多研究结论,似乎都是对现代生活方式的谴责。自电力被发明以来,人类就一直在“扰乱古老的节奏”——不止是上夜班的人在受影响,所有夜间使用灯光的人,都是在忽略自然界给予我们的昼夜变化的微妙暗示。“我们都病了。”Golden说。

●●●

节律饮食有助减肥

尽管节律生物学的重要性日益显现,但包括生物学家在内的许多科学家,依然认为它只是和倒时差、睡眠问题相关。本次诺贝尔奖的颁发,也许会改变这种现状。

△倒时差的感觉……大概是这样?

没人比Satchidananda Panda更反对节律生物学的这一“二流”定位。他就职于美国最杰出的研究机构之一——索尔克生物研究学院。过去10多年来,他一直研究人体新陈代谢和生物钟之间的关系。他和其他研究人员发现,限制肥胖小鼠吃高脂食物的时间从各方面都有利于胖小鼠的身体健康。即使不改变实验鼠每天所吃的食物数量和种类,被Panda按照“8小时时间表”定时饲喂的小鼠们体重出现下降,身体储存的脂肪(尤其是肝脏脂肪)得到消耗并且更不易得炎症。

此外, Panda于2002年参与发现了,眼睛的感光系统与大脑“主时钟”相通的原理。2005年,他发现感受环境光照度的那部分视网膜,决定了身体何时需要睡觉或醒来,而这部分视网膜对蓝光最为敏感。

除了上述发现外,Panda还致力于引起公众对戒律生物学的重视。但Panda的14项申请“限时进食法”补助的提案全部遭到了美国国立卫生研究院(NIH)的否决。补助金的发放采用匿名同行评审制度——看来这些专家都质疑这门“时间科学”。

Panda愤怒地回忆道:“评审人说‘人类吃饭和小鼠不同,所以对人类没有参考意义。真是气死我了。我查阅了150年的人类研究,大多数研究从未问过或记录人类吃饭的时间。他们只会问你吃了什么,但是几乎没问过什么时候吃的。”

Panda认为,唯一能够继续前行的方法就是证明同行评审们对于进食模式的看法是错误的。他向硅谷学习,开发出一款App进行人类实验研究。他把软件命名为“我的生物钟”(My circadian clock)并招募了156个人,让他们记录下自己吃的食物和喝的东西(包括水和药物)。

数据证实了他的观点。许多人自认为一天不过“三餐”——但是我们常常忽略了零食。事实上,“我的生物钟”的三分之一参与者每天会进食8次。

那些早晨6点喝咖啡、吃百吉饼的人,通常也会在夜里11点晒出巧克力蛋糕、薯条、披萨和酒的照片。睡眠时间越晚,他们就越想大吃高脂食物或饮酒。Panda猜测,他们的大脑“认为它一晚上都不会睡觉,所以它想让我们多吃点东西做好准备。”

△光线、环境温度,甚至饮食的时间,都会微妙地“校正”(或扰乱)我们的昼夜节律。

最近,西班牙穆尔西亚大学的玛尔塔·加尔莱(Marta Garaule)与哈佛大学的弗兰克·舍尔(Frank Scheer)领导的一项针对节食者的研究也表明,午餐时间与减肥能否成功存在关联。他们发现,在节食减肥时,较早吃午饭的人更容易降低体重。

这些发现提出了一种可能性:调整进食时间,在未来或许能成为一种全新的、无须服药的、对标准疗法有助益的补充治疗手段。

圣地亚哥的消防部门听说了Panda的工作之后,发现消防员们也面临着同样的问题。他们的轮班制是“上24小时班——休息24小时”并且每八天为一个周期。无法预测的警报将破坏他们的昼夜节律。他们无时不刻都在补错过的三餐,还经常会从心怀感激的居民那里收到高卡路里的大餐款待。Panda的一个研究,就是观察熬夜和饮食,是否会影响他们的心血管疾病患病率。

△夜班工作以及吃饭不规律,正在令一些人成为患心脏病和其他心血管疾病的高风险人群。

Panda目前已经对公众开放了App,现在参与者的数量已经达到数千人。随着人们对“节律生物学”越来越熟悉,不管他去哪,都可以进行进食时间和饮食习惯的研究。

如果我们对机体昼夜节律的角色有了更深的理解,有可能让医学发生一场彻底的革命。如果把如何让节律发挥最佳功能的相关知识(比如在24小时的节律中,什么时候开始或结束合成葡萄糖效果最好)纳入医学领域,我们未来或许就能拓展出一个新领域“节律医学(circadian medicine)”。如果能将昼夜节律和醒睡周期的相关信息与对疾病的诊断和治疗更有效地整合在一起,那么医生将能更好地改善健康、预防疾病,将患者所需的疗法疗效最大化。

(部分文字来自新浪科技、深科技DeepTech)

【转载说明】

本文由北京科技报全媒体中心采编制作

欢迎朋友圈转发

公众号、报刊等转载

请发邮件至bjkjbeditor@163.com

未经授权谢绝转载

违者必究

识别二维码,下载“科学加”客户端

加入北京科技报(全职/实习),bjkjbhr@163.com

投稿或推荐选题,bjkjbeditor@163.com

网址:“节律生物学”获诺奖的警示:现代生活方式正在打破人类昼夜节律 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/433075

相关内容

人类葡萄糖、脂质和能量代谢的昼夜节律调节科学网—肝脏昼夜节律驱动的进食行为

Cell metabolism: 昼夜节律和肠道微生物群使宿主对饮食的代谢反应同步

昼夜节律抗衰新纪元:瑞士NyxSeren引领全球保健品行业新潮流

影响睡眠的两大因素:昼夜节律&睡眠压力

饮食时间引发的肠道微生物群昼夜振荡调节类风湿性关节炎的炎症节律—小柯机器人—科学网

睡眠不足和昼夜节律失调在肥胖中的作用,Nature Reviews Endocrinology

Nature :解读生物节律密码,有效抵抗衰老

跟着节律生活:四季健康方案

Cell子刊:肠道菌群通过昼夜节律调节身体对压力的反应