非遗中国的逻辑:怀旧主义的滥觞——重新发现传统文化的价值

尊重长辈是中国传统文化中的核心价值观 #生活知识# #生活理念# #传统文化价值观念#

作者:宋彦成(方塘智库文旅中国研究中心研究员)

不日前《鬼吹灯之精绝古城》电视剧获得热播,难得让原著党们从前几部盗墓类题材改编影视片的大失所望中重现笑容,有口皆碑。事实上,盗墓小说及其改编影视剧在很大程度上激起了读者与观众对于考古与盗墓关注的热情。就此,有考古学出身的学子专门出来澄清考古与盗墓的区别,以谓二者之一天一地。

其实,二者之区别在于关注对象文化价值与经济价值的分野。那么,我们何以要从历史沉积的旧物中发现它们的价值?

无论是在学术界,还是古董生意场中,对于古物/旧物的执迷由来已久,而近年来随着国内鉴宝栏目的高收视率、盗墓类型题材IP化的推波助澜以及源自资本的驱动,玩物之风大兴,文物古玩市场与艺术品市场火爆增长。与此相应的是,非物质文化遗产也成为大众传播中的一个热词。

《鬼吹灯之精绝古城》

当整个社会都对旧物与代表传统的非物质文化遗产加以关注的时候,我们不禁要问,当此之时是什么在引导风尚?其背后的逻辑是什么?在此之前,先要回答我们为什么怀念旧物的问题,以及我们是在怀念旧物还是在怀念生产旧物的技艺?

1为什么我们怀念旧物?

当我们睹物思人,触景生情,陷入回忆。在由物及人的研究范式中,一方面在说明人与物的牢靠关系,另一方面也在暗指此物是旧物,相思是故人,原是人之常情。当物成为商品进入市场,无论其本身便是旧物,还是凝结“怀旧”的情感被重新生产出来,以此列入供需关系。在消费心理学的理论框架中,“怀旧”指向社会认同或个体认同,意在说明个体怀旧与集体怀旧的情感连接。

外国学者Sierra和 McQuitty运用社会学的认同理论分析了消费者的怀旧消费行为,认为怀旧消费行为既与个体向往的过去有关,又与有相同体验的其他个体的联系存在关联,因为基于特定时期的群体成员关系能够影响消费者对过去事物的态度、情感和意愿,社会认同理论提供了一个在怀旧情形下理解消费者反应的有价值的视角。从这个意义上来讲,怀旧导致了一种基于独特的个体特征、群体成员关系和共享经验的自我建构。

怀旧情境下,社会认同意味着基于共同体验的社会群体中的成员对刺激物的态度、情感和行为会发生变化,因为这些刺激物能够使他们回想起与其他群体成员相处时光。既然怀旧的心理基础在于获得认同感,那么文物古玩旧货市场的存在则合情合理。在文玩市场,到处充斥着“古旧”的色彩与味道,甚至因此衍生出了仿古与做旧的行当,其中包括以假乱真的各类古董以及具有复古风格的旧物。

在文玩市场,到处充斥着“古旧”的色彩与味道

我们眼见大量粘附着泥土的造像以及锈迹斑斓的青铜器物摆放在潘家园专辟为旧货市场的水泥地上,打扮成乡下农民模样的掮客蹲在天桥上认真地摆出他从地里挖出来的宝贝,又或者是在遥远的异国他乡搁置在当地人不起眼的角落中蒙尘的物事,除了要交学费的新手以及看走眼的收藏者外,通常的交易是在明知其为假的情况下进行,比如仿古家具市场在某一时期内的兴盛可见一斑。

台湾学者余舜德在《消费、感官经验与历时意识:中国传统民居家具在台湾》一文中描述台湾外省人在对大陆祖居地古董家具的消费经验和过程中勾连起对传统文化的认同与记忆,正是在对旧物的消费过程中,人们完成了怀旧情结中的自我建构。

没有需求就没有生产。怀旧伦理学者斯维特兰娜-博伊姆(Svetlana Boym)在《怀旧的未来》一书中表明:“怀旧被灌注到商品中,从此展开市场营销,施巧计诱引顾客怀想他们失去的东西。”[ (美)斯维特兰娜·博伊姆:《怀旧的未来》,杨德友译,南京:译林出版社,2010年,第41页。]尤其是在内容时代,怀旧主义无处不在。

如此,在方塘智库看来,旧物作为一种情感表达的媒介,在激发消费者怀旧的过程中达至自我认同的回忆与重塑;与之相应,当消费者反视自我,就不得不在回忆或怀旧中寻觅,一般而言媒介担当物可以具象为故人、故事、旧物与旧情,当怀旧被唤起,商家的营销即充分征用和挖掘了消费者社会认同与归属感的强烈愿望。

2怀念旧物还是怀念旧的生产方式?

但我们究竟是在怀念旧物,还是在怀念旧物的生产方式?

自三次工业革命以后,以能源动力与电力为代表的机器生产以及计算机技术在制造业中的应用,都使得手工造物在时代的夹缝中艰难地生存。如此,就不得不思考,在机器时代,我们是在怀念旧物本身,还是在怀念以物为载体的手艺?

“非物质文化遗产”本身被提出就是传统文化及其表现形式在现代化社会中面临危机,因此才提出保护与传承的概念。如此来说,“非遗”其实是现在与过去连接的媒介,并且经常作为传统与现代二元对立讨论的对象。

“非遗”其实是现在与过去连接的媒介

我们说“让非遗走进现代生活”本义是让非遗与现代生活相融合,而现代生活是以科技与技术为象征;同时,让非遗走进现代生活也包括其在多元文化与多元生活方式社会构成中的一个面向,也就是说非遗可作为现代社会的表征之一而存在。

如此,以物为载体的手艺在怀旧的情结中为人所关注,旧物所凝结的社会认同也体现在手工艺区隔出来的社会认同。一种生产方式就是一种生活方式。在非物质文化遗产类别中以传统手工艺为代表,其在指认所谓传统社会中的生产方式所蕴含的生活方式与生活哲学,在大机器生产时代被社会主流划入“闲情逸致”的范围,时而褒扬,时而贬抑。

在当代社会百花齐放的社群中,通常以生活方式作为区分,以此构建属于社群自我认同的范式。手工艺成就了手工业,手工业塑造了特定社群。通常,文物界或收藏界讨论的专业术语,主要集中在年代、工艺如何以及出自谁的手笔等。

此外,强调人赋予物以特性,即物附着有人的品性,比如在小众群体中玩的小把件,通过“盘”来赋予其色泽与人性,而“盘”的好坏也是一个技术活,很有讲究。因此,通常人们将手作与工业品进行比较,认为后者缺乏人情味,在众多以手工艺为研究对象的分析框架中无不厚此薄彼,直至上升到艺术与审美层面的审判。

之于消费者而言,其在消费的过程中意图在旧物的身上找寻一种有关于过去的、历史的记忆。在非物质文化遗产的类别中,涵盖传统曲艺、传统戏剧以及传统音乐等,不但是传承人坚持的梦想,也是一些人关于文化、历史与土地根脉的情结。

非遗涵盖了传统曲艺、传统戏剧以及传统音乐等

也因此,设计秉承了对“传统”与“旧”的理念,努力契合属于这个时代的审美诉求。披挂着“传统”出征的旧物,以及附着在其身上的“旧”与“传统”的设计感,都是非遗在今日中国红火的表现。甚至有分析人士认为非遗之火是中国社会培育的中上阶层新贵对其的征用,借以来表达自我,而他们恰恰是在上世纪八十年代后大变革时期成长起来的一批人,目睹了过去,展望着未来。

如此看来,“旧物”凝结了一种情绪,一种心心念念、失而不再的东西,因而属于这个时代的复古主义大行其道,最终变为全民的狂欢;同此之时,也是国民在工业化与信息化时代迷醉后的反思,而这与这个时代所附加的一系列巨大社会问题关系甚密。

3当我们在讨论“怀旧”我们是在谈什么?

无论是在于器物层面的生产方式,还是传统文化及其承载体的表现形式。当我们怀旧,不只是怀念旧物及其生产方式,是否还是在怀念那个年代?而这种历史疏离感与建立同祖先或前辈联系的紧迫感,以“物”的形式再现出来,这一直以来就是怀旧的逻辑。

当怀旧纳入体验历史与记忆,通常情况下只有当无序感浸入身体与思想,唤回秩序的念头才越趋强烈。前述台湾对于古董家具消费的案例便是在一个变革的时代寄托在特性稳定的象征物。事实上,我们是在困惑与危机中来讨论怀旧。

首先,变革时代的认同危机与信仰危机。

在政治经济大变革时代,思想与文化的震动反应强烈。当下的中国,正处于经济转型期,以及遭遇互联网与大交通时代的风口,尤其是伴随着信息爆炸,以及资本主义、消费主义与拜金主义泛滥,喧嚣与浮躁震荡于世的情况发生,在认同危机与信仰危机之下,人该如何安放自我?救赎自我?

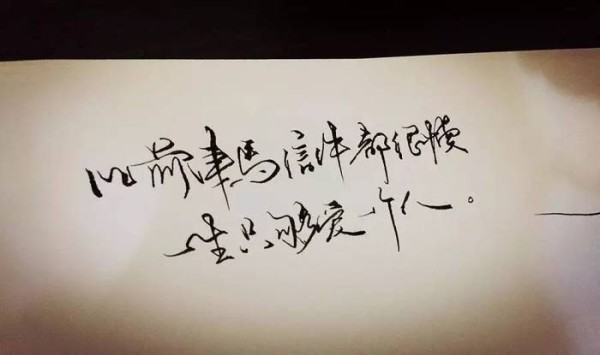

德国诗人荷尔德林谓人应“诗意地栖居在大地上”,近年来文学家木心以《从前慢》为代表的作品红遍国内文艺界,这是属于怀旧主义者的集结号,同时也是对快速化社会的反思,其中就以通讯技术与交通网络为讨伐对象。确然,随着生产效率提高,充裕时间减少,怀旧成为常态。

木心的《从前慢》属于怀旧主义者的集结号

在学术界不乏时尚与社会变迁关联的论断,事实上,复古主义或怀旧主义总是在变革时代孕育而生,远至中古时期的古文运动,西欧的文艺复兴,近到“寻根文学”、“国学热”等,不外如是。现代人对于传统的征用通常是碎片化的,因此在消费社会,对于传统文化与非物质文化遗产个体化的渠道分销越来越凸显。

其次, 载不动许多乡愁。

既然怀旧作为现代人解决认同危机最普遍也最切身的途径。从时间维度上讲,怀旧就是保持自我在时间、历史、传统和社会中的“深度”;从空间维度上讲,怀旧就是寻找“在家感”,重建“本土感”。这既属于城市边缘人“进不去的城市,回不去的故乡”的困惑,也是城市人在时空辗转间的疏离感。

由高晓松作词作曲、许巍演唱的《生活不止眼前的苟且》赢得了当下许多身在其位如机器般运转的现代人的掌声,使得他们得以幻想生活“还有诗和远方的田野”;另外,同属于自由宣言的民谣也在近期的国内圈粉无数。

无论是逃离,还是回去,都是对于当下困惑与迷茫的自我救赎。一些人宣称“我们是在找一条回家的路”,通过对于“过去”与“旧”的回忆寻找确定感与秩序感。至于那些“无家可归的现代性乡愁者”,他们试图在“远方”与“田园牧歌式”的生活中觅获安慰,因此疯狂抓取与现代文明相离的象征符号。

最后,中华民族多元一体的认同。

事实上,在变革时代,分散的怀旧主义社群最终统合在整体的认同观念之中,即纳入对中华民族传统文化的认同,以此区分外部的他者文化。非物质文化遗产本身所代表的多元性,在多民族国家中所起的作用便在于强化中华民族多元一体格局的体认,同时也是对处于变革时代的中国转型之路的认同。

那么,当我们在谈论“乡愁”与“非遗”,我们是在谈论什么?在怀旧主义与复古主义风潮的狂飙中,众所周知的是意图从传统文化中找寻古人智慧,以此应对全球化进程中遭遇的发展难题。因此,对事物的讨论不能离开历史谈当下,这也是何以在这个时代重新看待传统文化,以及重新发现传统文化的价值所在。

非遗中国的逻辑

中国之美,非遗发现。方塘智库“非遗中国的逻辑”系列,致力于通过对非物质文化遗产这一散布于中国大地上“最安静的风景,最沉默的文明”的寻访和思辨,寻找中国文化的基因,表达中国故事的灵魂。

注:本文作者首发于方塘智库,版权所有,转载请获得授权。授权请联系:xufengchao@ftzhiku.com

网址:非遗中国的逻辑:怀旧主义的滥觞——重新发现传统文化的价值 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/456559

相关内容

非遗文化如何在现代时尚中重焕生机?读懂“新中式”的审美价值与文化意义——学者谈文化自信唤醒中国传统生活美学

中国传统家庭文化及其现代价值

叙事模式、场景呈现与发展逻辑: Vlog的传播意义解读

马克思主义生活哲学的当代价值

“非遗+”激活传统文化新魅力

读懂“新中式”的审美价值与文化意义

中国传统节日的文化内涵和时代价值

中华饮食文化的价值与传承

“非遗+”激活安阳传统文化新魅力