禅宗的启示:精神自由与生活自在

禅宗与艺术:探索如何在艺术创作中体现出禅宗的精神。 #生活乐趣# #生活艺术# #慢生活艺术# #禅意生活#

禅宗将禅定视为佛教的全部修习,而对于禅定,我们有一个印象,好像说它就等于坐禅,认为和尚在那打坐,就叫做禅定。这个理解比较粗糙。实际上,禅宗对于禅定有它比较独特的理解。什么叫禅定呢?禅宗说:“外离相即禅,内不乱即定,外禅内定,是为禅定。”它又解释什么叫做“坐禅”,说对于外界的“一切善恶境界”全都“心念不起”,就“名为坐”;“内见自性不动,名为禅。”简单说,襌定就是“外不著相,内不动心”。所谓“著相”,就是自己的心拴在一个外在事物上了,和它拴在一起了;所谓“动心”,就是自己的心安定不下来,心猿意马,到处乱跑乱撞。这两句话说的实际上是一个事情。所谓外在事物,主要就是各种世间的事物(包括属于“无为法”的佛法,后面再谈),什么名啊,利啊,朋友啊,仇人啊,你的心如果同这些外物拴在了一起,就会被它们牵着走,就会“动心”。它们东拉你一把,西拽你一下,你的心就动起来了,就乱起来了,就像《西游记》中有个妖精的心被孙悟空用绳子拴住一样,它一拽你就疼,只好跟着它的节奏走。于是,心烦意乱,心浮气躁,忽悲忽喜,终日不得安宁。相反,如果能做到“外不著相”,自然就会“内不动心”。

为什么人应该“外不著相”呢?因为“诸行无常”、“诸法无我”,一切“物”和“事”都如同梦、幻、泡、影,都如同露水和闪电,全都没有实体,变动不居,转瞬即逝。你执著于这种东西,想把它们抓在手里,那实在是太愚痴了。“梦、幻、泡、影”这个比喻非常精当智慧。人们在睡梦中,觉得那个境界十分真实,“黄金屋”也好,“颜如玉”也好,“喜相逢”也好,“怨憎会”也好,都是真的,根本意识不到那是虚幻的,因此大动感情,甚至笑醒了哭醒了。但是醒来才发现,原来都是梦幻。儿童们吹的肥皂泡,看着是个美好的东西,想抓到自己的手里让它归我所有,但不抓则已,一抓就什么都没有了,是个“泡”。佛教说,其实世界万物都是这种梦、幻、泡、影,“诸行无常”、“诸法无我”,都是因缘和合,因缘一散就一无所有。比如说“做官”,中国人往往认为这是个真东西、好东西,想抓住它。但你仔细体悟一下,就知道它并不是一个固定不变的东西,而无非是一些因素的结合,无非是收入高,有保障,有人羡慕,有人拍马(当然也有人认为它是为人民服务的机会)。但这些因素并不是固定不变的。今天是做官的收入高,明天还会是这样吗?“因嫌纱帽小,致使枷锁扛”,因贪污、内斗进了监狱,甚至“折戟沉沙”。到了此时再想一想,这个“官”还是那个“官”吗?当初为了当上这个官费尽心机,甚至干了许多损人不利己的缺德事,不真是很愚痴吗?所以《金刚经》说:“凡所有相,皆是虚妄。”

如何才能“不动心”、“不著相”呢?《金刚经》是禅宗推崇的一部经典,其中记须菩提长老问佛祖:“云何应住,云何降服其心?”就是说我想让我的心停住不动,但总是做不到,这该怎么办。佛祖回答说,办法是“应无所住而生其心”,不要“住色生心”,要“不住于相”,就是不要让心“住”在一个现象、一个具体事物上。禅宗认为,人们为什么会有烦恼,很重要的一个原因就是“有我”,认为“我”是个实在的东西。接下来一系列的问题就来了,如什么东西是“我”的,别人不能够分润,这就是“我所”。还有“我”这个,“我”那个,比如“我”爱、“我”恨等。但仔细分析起来,其实并没有“我”,因为“我”时时刻刻都在变,“太阳每天都是新的”。如果没有“我”,“我所”、“我要”等等也就全都没有了根基,成了沙丘之塔。比如你和某人关系不好,嫉他恨他,甚至诅咒他,但是你过了一段时间,你们可能成了朋友,你觉得这个人还不错,很希望他诸事如意。为什么会是这样呢?因为“变”,你在变,他也在变,环境也在变,这就说明“人”、“我”都不存在,都在变化之中。这同时也就是“无寿者相”,没有什么东西是坚固不坏的。所以佛说:“若见诸相非相,即见如来。”如果能够见识到各种事物不是“事物”,就是得到佛的真谛了。

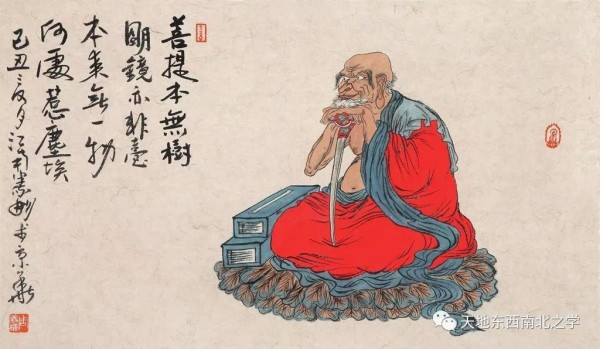

禅宗所谓“不著相”、“不执著”还包含着一层重要的内容,就是对于佛法也不能执著,对“不执著”也不能执著。《心经》讲“诸法空相”,“诸法”不仅包括体现为世界万事万物的“有为法”,也包括体现为佛法的“无为法”。禅宗史上有一个非常有名的故事。五祖弘忍准备将衣钵传给下一代,就让他的弟子们每人做一个偈子,看谁修行得更好。他的大弟子神秀于是作了一个偈子:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。”他是意思是说,人应该时时刻刻警惕自己的思想,要使它符合佛法,不要有杂念。惠能不认字,他听别人念过后,认为神秀这个偈子不行,也作了一个偈子让人替他写在墙上。惠能的偈子说:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”意思是说,菩提智慧和人心也都是因缘合合,并无实体。本来没有的东西怎么“惹尘埃”呢,又怎么能“勤拂拭”呢?其实,他并不是否定菩提智慧,而只是说不能执著于它,不能一天到晚战战兢兢,“如履薄冰,如临深渊”,总想着修习佛法。执著于佛法也是一种执著,本身就不符合佛法。惠能主张,“但行直心,于一切法勿有执著”,包括对“不执著”也不能执著。就是凭着直心做事,而不能刻意修行,刻意排除烦恼,刻意追求清净。如果总是想着“我不能执著”,这就又陷入另一种执著了。有一位禅师写诗说,“断除烦恼重生病,趣向真如也是邪”。就是说,如果总是在那里想着“断除烦恼”,等于又生了一重烦恼;总是刻意地“趣向”佛法,实际上是走上了一条邪路,因为这是“执著”,执著于佛法也是执著。这首诗后两句谈他的正面主张:“随顺世缘无挂碍,涅槃生死等空花”,说人应该随顺世缘活着,不要总想着必须服从这个规则、服从那个规则;涅槃与生命都是“空”的,彼此一样,不应刻意追求这个、摆脱那个。

做到“外不著相,内不动心”的一个关键是平等,去掉分别心。所谓分别心,就是要把人把事物看成是在价值上不一样,例如说这个是好的,那个是坏的。禅宗认为,万事万物事物本来是没有价值上的分别的,是人将自己的主观价值判断强加到了客观事物之上。人使用概念、语言进行思维和交流,必须进行判断。这种判断或者是把握一个事物的某一属性,如说“雪是白色的”,“甲某是学生”、“乙某是教师”等;或者是强调一个事物的某种价值,如说“这朵花很漂亮”,“这个人很凶恶”等。人要在这个世界上生存,要应付这个世界,就离不开这种判断,就不能不进行这种判断。但也要看到,这种判断都是对事物的一种割裂,一种歪曲,因为凡是判断都是抓住、强调了一个事物的某种属性,而置其他属性于不管。其实,每个事物就是它自己,只有这样认识才是正确的。有一个电视剧的歌词我体会是有禅意的,它说:“星星还是星星,月亮还是月亮,山也还是山,梁也还是梁,碾子是碾子,缸是缸,爹是爹,娘是娘。”这些话同义反复,似乎没有给人以新的信息,但它是正确的,而且你用心体悟,它还是有信息的。这个歌词说的这些事物,本来各是它们自己,彼此之间没有什么不平等。但如果你进行判断,说“星星是物质”、“星星很美丽”等等,你就给它加上了价值,就歪曲了它,它们之间就变得不平等了。禅宗反对这样做,主张直观地把握所有事物,平等地看待它们。有一个禅师讲了一个故事,说有几个人外出旅行,晚上在野地里找了一个地方休息,并喝了一个水坑的水,觉得又香又甜,然后呼呼大睡。第二天早上天亮再一看,原来那一坑水是尸水,这些人马上呕吐不止。这个故事听着很不卫生,但是它想说明的道理很深。同是这个水,为什么昨天喝起来那么香甜,今天看见就呕吐?就是因为你对它有了价值判断,昨天你就把它成是洁净的,今天你把它看成是肮脏的,看法上有了分别,态度、情感、做法上就有了分别,就不平等了。人有了分别心就会“著相”,就会“动心”,认为好的东西就喜爱、追逐,认为不好的东西就厌恶、排斥,为此就必然陷入烦恼,就会因为感到“求不得”、“怨憎会”而烦恼。《庄子》中有一篇文章叫《齐物论》,主张平等地看待各种事物本身,即“齐物”;平等地看待各种事物的价值,即“齐论”。它讲了“朝三暮四”这个寓言来说明这个道理,说狙公养的那只猴子吃栗子,将“朝三暮四”与“朝四暮三”看成是一好一坏的两回事,为此而一喜一怒,为它而烦恼,为它而发怒,实在是很可笑。其实我们人何尝不是这样呢?世间上的好多事情,本来没有价值的区别。我们可以这样想,我考上大学与没考上大学,如果在一个比我们人类高明的神看来,其实就是“朝三暮四”与“朝四暮三”的区别,但是我们往往会认定此事绝对好,彼事绝对坏,为此而生烦恼。《庄子》还讲别的故事来说明这个道理。它说晋国和西戎打仗,西戎的一个女子被俘虏,又哭又闹,觉得大难临头。那到了晋国后做了国君夫人,住着豪华的宫殿,穿着华丽的衣服,吃着美味珍馐,慢慢就适应了。适应以后她再回想,我当时被俘的时候又哭又闹,真是很傻啊。所以,要做到禅宗的“外不著相,内不动心”,很关键的是要有平等心,要去掉分别心,要“无分别”。

禅宗讲究襌定,讲究不动心,不著相,无分别,并不是主张人应该心如死灰、麻木不仁、消极无为,相反,它认为只有在现世生活中才能真正得到修行。禅宗认为,襌定不等于打坐;不著相、不动心不等于心如虚空,打坐也未必就能“入静”。人真正的“入静”、襌定,是与外物融为一体的时候,所谓物我两忘。《维摩诘经》说:“不舍道法而现凡夫事,是为宴坐。”就是说,在保持清净心的同时从事各种日常世俗活动,就是静坐。这其实也是中国文化原来就有的观念。如孔子说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”乐之者与“乐”的对象融为一体,既是最努力学习的境界,又是最心静的状态。中国人还讲“只管耕耘,不问收获”,也是主张沉浸于过程之中,既是最努力的耕耘状态,同时也是最“不动心”的状态。这种沉浸于对象之中的状态与“著相”是不是一回事呢?不是。“著相”是被外物牵着走,这种沉浸状态是与外物融为一体。有人比喻说,人心好像应该是一面镜子,这个镜子不是空的,如果有一个东西来到它面前,它就会出现一个影子;这个东西移开了,镜子就什么都没有了。也就是说,修襌定的人不是对外界任何事情都没有反应,而是全都有反应,只是不被外物牵着走,叫做“物来则应,物去不留”,一事来临,该如何做就如何做;事情过去了,就不再牵挂,不能“住”在那个事物上生烦恼。《金刚经》的说法是,“不应住色生心,不应住色声香味触法生心,应无所住而生其心”。无所住就是哪里都要经过,但哪里都不停留。相反,如果“心如死灰”,对外界的任何事情都没有反应,那不是禅宗的修行。禅宗的典籍《五灯会元》讲了一个故事,说有一位卧轮禅师自以为已经得道,做了一个偈子:“卧轮有伎俩,能断百思想,对境心不起,菩提日日长。”他标榜说自己已经修行到家了,心中所有的思虑都能断掉,不管环境怎么变我都不起心,没反应,我的菩提智慧每天都在增长。惠能认为这个根本不对,根本没有把佛教的理念搞明白,“若依而行之,是加系缚”,如果照着这个偈子去做,结果不但不能解脱,反而是又加了一层束缚。什么束缚呢?就是对“菩提”的执著。所以,惠能自己做了一个偈子批评他:“惠能没伎俩,不断百思想,对境心数起,菩提作么长。”他说,我惠能没有本事,我断不了心中的各种思虑,外界有什么事我的心就有反应,在我这里菩提智慧没有什么长与不长的问题。这个故事不是说,惠能在修行方面真的不如卧轮,惠能做不到“不动心”。而是说,惠能反对脱离现世生活来修行,如《维摩诘经》所说,“不断烦恼而入涅槃”,不是断绝了烦恼才能涅槃,而是在烦恼之中涅槃,这种烦恼指的各种世俗事物。他对于外部环境“物来则应”,但不起烦恼,这种“心”就好像一池水,不是绝对平静,风一吹表面就起波澜,但下面不动。而卧轮自我标榜“心”是绝对静止的水,这是不可能有的。

也就是说,禅宗是反对将修行与世俗生活对立起来的,反对在世俗生活之外别有修行,而是主张在世俗生活中修行,通过世俗生活来修行。现代哲学家冯友兰先生将禅宗的这一理念叫做“不修之修”,就是通过“不修行”来修行,在日常生活中修行。禅宗史上有一位义玄禅师,他曾说:“佛法无用功处,只是平常无事,屙屎屙尿,著衣吃饭,困来即卧。”就在日常生活中修行,不是此外别有用功之处,不是除了日常生活之外,每天我再拿出几个小时去修行佛法,读些什么书,上一个什么“班”,上一个什么课。在日常生活中修行,与那些同样过着日常生活但却没有修行的人也不一样,区别关键在态度上。修行的人在现实生活中,他的心既“静”又“净”,做每一件事情都沉浸其中,乐此不疲,而不是当作负担。做饭的时候就津津有味地做饭,吃饭的时候就津津有味地吃饭,工作的时候就津津有味地的工作,心永远处在平静之中,等于一天24小时全在“入静”,全都在打坐。这种修行的结果,冯友兰先生说是“无得之得”。就是他得道了,他成佛了,但看起来好像什么也没有得到。有的禅师讲这个问题,说证得佛法的人“只异旧时人,不异旧时行履处”,他和原来的人已经是两个人了,但是日常所作所为和过去没有区别,过去他干什么,现在他还在干什么,原来种地还是种地,原来做工还是在做工,但是这个人变了。有禅师说,成佛以后还是像以往那样生活,但是“终日吃饭,未曾嚼得一粒米;终日著衣,未曾挂得一缕丝”,观念上没有外物了,不执著了,没有什么东西束缚他了。还有的禅师讲修成佛之后,“担水砍柴,无非妙道”,都是很乐的事情,都是修行在其中的事情。这样,世俗与宗教,凡与圣,烦恼与菩提,就是一回事。惠能那个有名的偈子是从“无”的角度表达这种“烦恼”与“菩提”无分别的思想,我写了一个偈子,从“有”的角度来表达:“菩提尘为树,明镜埃做台,本来同一物,清净即如来。”

图:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?

网址:禅宗的启示:精神自由与生活自在 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/493793

相关内容

心经与生活禅:在生活中观自在现代“生活禅”的理念与宗旨

禅宗

论南宗禅的“生活禅”思想及其美学意蕴

禅宗的智慧:探寻中国禅宗的独特魅力

禅画:自然地生活 自然地艺术

付易昌:禅宗的管理智慧

彭富春:禅宗的心灵之道

祖师禅的精髓:生活禅

禅宗大智慧与创新力的底层逻辑