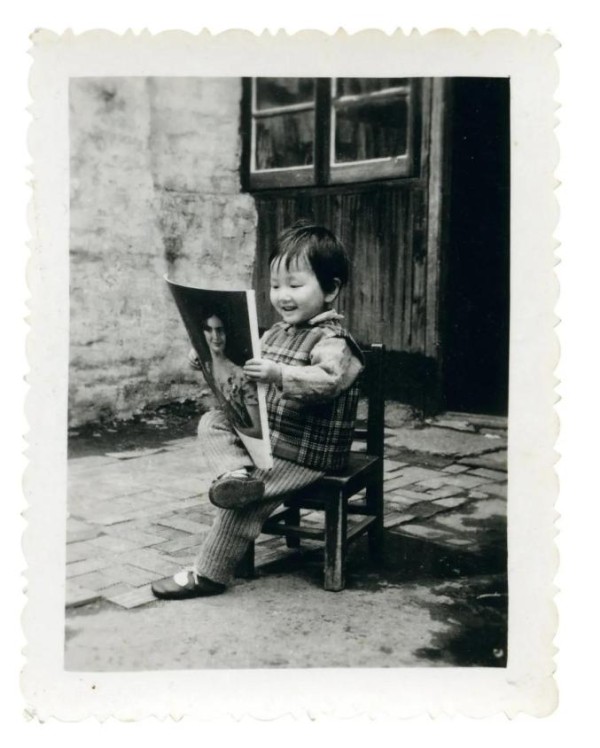

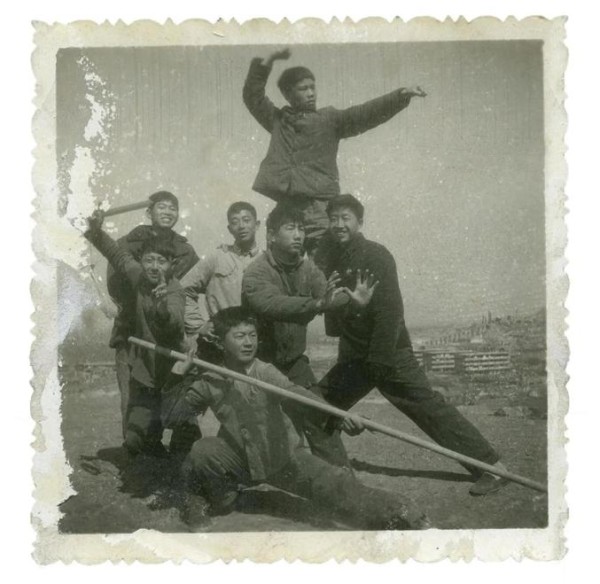

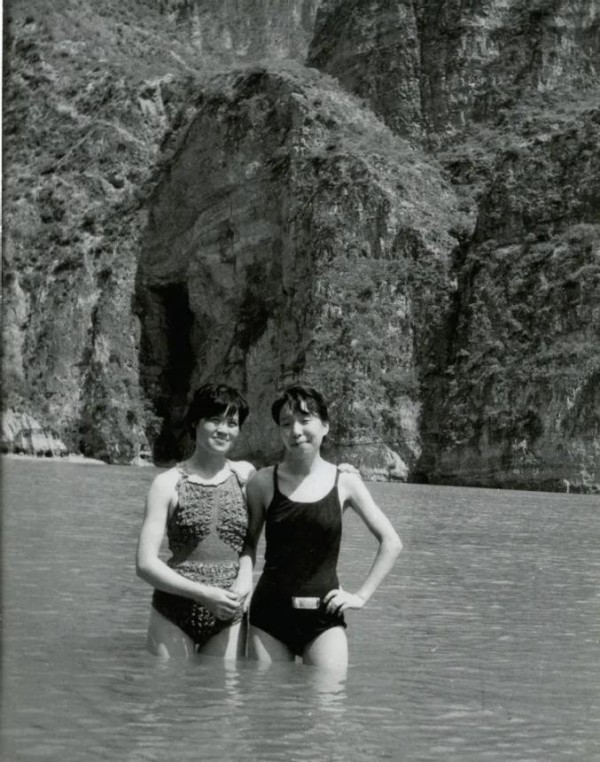

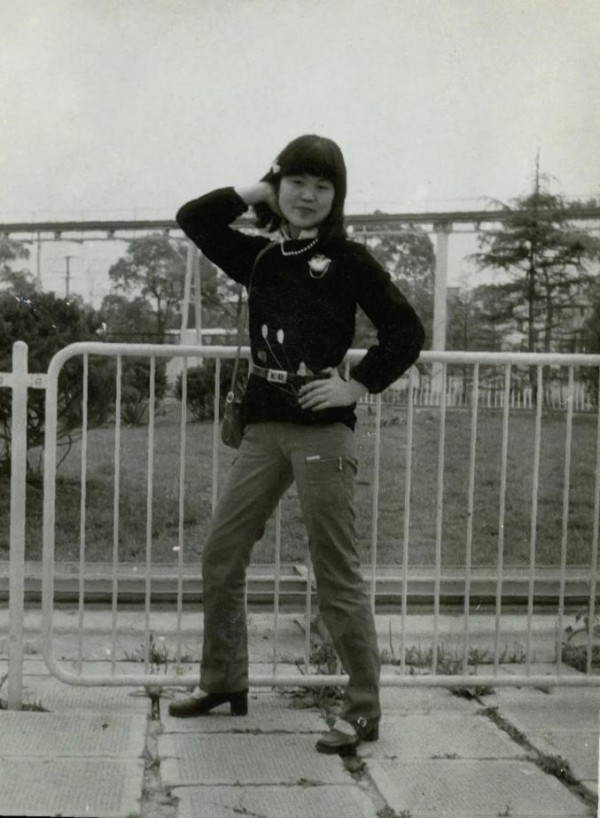

他从民间搜集3万张照片,还原了20世纪下半叶中国人的日常生活

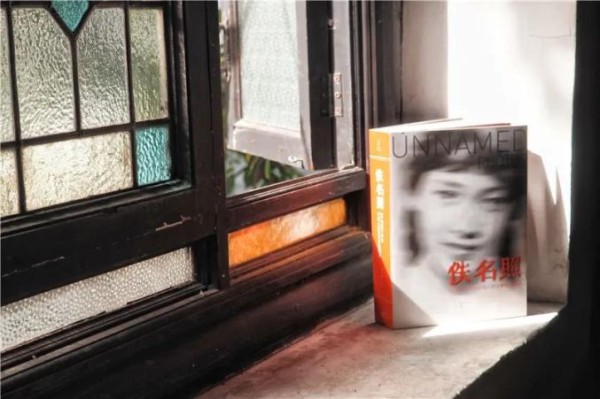

《佚名照》书影

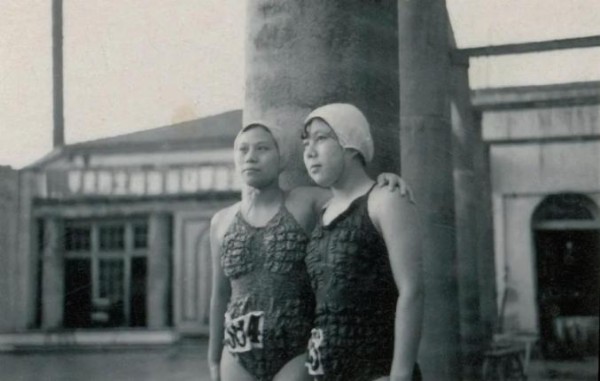

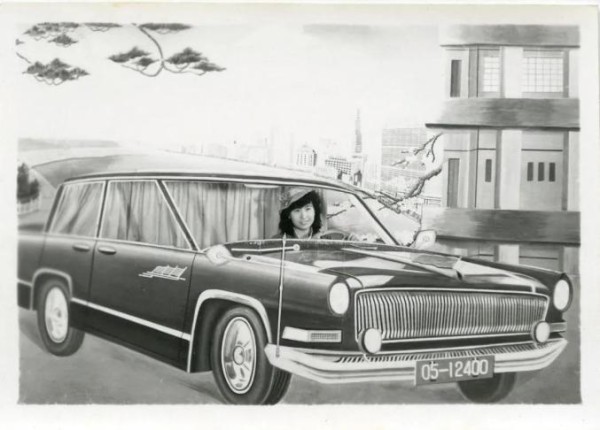

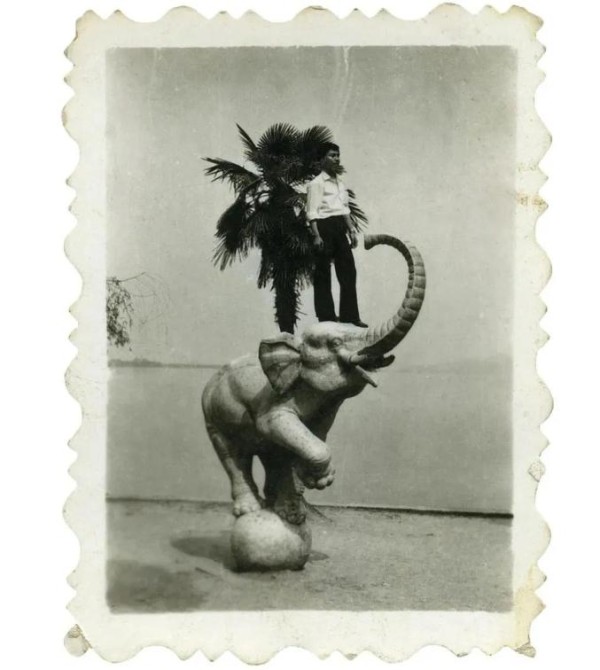

20世纪下半叶日常生活照片的影像类型丰富、多元,甚至出格,呈现出这一时期中国人生活的表与里、现象与本质。晋永权通过二十多年的图像收集、整理,甄选出从1950年代初期到1980年代末期1500余幅佚落的日常生活照片,试图寻找出中国人日常照相行为中的社会与历史逻辑。照片拍摄者、被拍摄者及拥有者信息皆无,使日常生活图像消弭了个案差异,由个体、家庭、特定人群的记忆载体,转变为公共记忆的共享之物。

《佚名照》既关乎过往,又预示未来,是一部平民生活的影像史,也是一部中国人的现代精神成长史。在客观、温和中打开了视觉艺术解读历史文化的新视角,为一个日渐模糊的昨日世界,呈现出人性的温度,使我们更直观、感性地理解今天的中国人。

书名:佚名照

作者: 晋永权

出版社: 世纪文景 I 上海人民出版社

图书策划:活字国际

文 | 晋永权

佚名,日常生活相片的宿命。

眼下这本书不是再一次重构旧日世界,更不是对逝去的日常生活样貌借影像涂抹上一层温情而迷幻的色彩。

本书通过佚落的日常生活照片,试图寻找出20世纪下半叶,中国人日常照相行为所建构起来的社会逻辑与历史逻辑。这些影像出人意料地呈现出这一时期中国人生活的表与里、现象与本质,既关乎过往,也预示未来。其中隐含着中国人现代精神成长史中的重要环节。

还有一个企望,就是探索中国人日常照相行为的基本内涵与主要特征。这不是基于既成的各种范畴,而是通过大量个案的分析比较,梳理出普通人生活照片历史化的面目——拍摄主体日常实践活动中的主动性,无论是拍摄者,还是被拍摄者,对照相的认知、审美及行为模式。

何为佚名照

佚名照,指的是照片的拍摄者、被拍摄者及持有者,皆不知名姓,准确地说是因为所得渠道——笔者多年来陆续购买于旧书、旧货市场,因而与上述人员阻隔。这也是进入公众视野,绝大多数普普通通中国人日常生活“老照片”的宿命。时移世易,它们与家庭成员、亲友,甚至本人分离,飘散于风尘中。更进一步,这些数量巨大、类型丰富,作为普通中国人日常生活主要影像形态,且流布甚广的照片,拍摄者不明,这也是日常生活影像形成的惯例。特别是随着照片文本的散逸,脱离开原有的言说语境、观看环境,这些承载着中国社会特殊历史时期,个体、家庭、亲族,以及群体、机构,意识形态样态、物质文化状况、审美潮流改变等记忆的文本实物(黑白照片)也日渐淡出公众视野,意义模糊,甚至最终消失。

佚名照显然有别于那些拍摄者或被摄者及其相关人仍然拥有的照片,后者是被当事人掌握,它们随时会被以毋庸置疑的口气解读着,完成自身的叙事价值。不可否认的是,这样的言说,除了当事人认定的事实外,因为相关,便不可避免地有着诸多猜测、臆想与添加的成分。而恰恰是这些脱离当事者,与之分离的佚名之作,为研究、呈现提供了新的可能性。

在主流影像话语的言说体系内,佚名照一直籍籍无名,除了作为历史叙事的辅助之物,或作为对过往寄托浪漫想象的载体外,严肃的研究者很少关注这一巨大的存在。

作为一种独特的影像文化现象,普通中国人的日常生活照片恰恰为特殊历史时期的社会形态研究,提供了难以替代的实证价值和言说的诸多可能,为一个迅速冷却的昨日世界,保存了感性的温度。

日常生活摄影

本书所涉及的历史时期的日常生活摄影,对应的是意识形态管理机构组织生产、传播的摄影形态,包括其所建构的价值标准与美学原则,通常也被称作“宣传摄影”。拥有照相机的大众作为拍照主体,而实现的影像实践行为,以及在日常拍摄行为中形成的影像认知,被称作日常生活摄影图式。

日常生活领域的影像行为与认知,无时无处不隐含或体现着以规训为目的的视觉策略和意识形态影响,以及对日常生活影像生产(拍照与制作)、传播(公共媒介渠道与一定范围观看、赠与)与消费(交换与交易)的干预。另一方面,日常生活摄影与日常生活一样,又有着自身独特的逻辑、特点与样貌。值得注意的是,日常生活摄影与宣传摄影之间呈现出复杂而又暧昧的关系——既效仿后者,奉之为圭臬,又游离、摆脱,自成一体。

因此,看似杂乱无序的日常生活照片,实则有着异乎寻常的理性秩序,它们无不遵从于历史与现实的规定性。照片拍摄者、被拍摄者及拥有者信息逸散的状况,使得这类影像消弭了个案差异,由个体、家庭的记忆载体,成为公共记忆的共享之物。

依据拍照的空间来划分,这些照片包括室外拍摄与室内拍摄两种类型。

室外拍摄,主要包括自然风景、名胜古迹、革命圣地及普通生活场景。山水、树木、花草、雕塑,包括政治视觉符号,成为日常生活影像生产的标准化模件。

相对于政治意识形态范畴的宣传影像,20世纪下半叶的日常生活摄影,还包括与大众生活密切相关,由照相馆主导、遵从政治与商业意识形态诉求及大众审美趣味所塑造的影像类型。家庭相片是其中的一部分。另外,日常生活摄影还包括大量公众日常交往中的各类影像,以及少量摄影个体“创作”的影像。

文本的获得

在民间社会,人们对待相片有着十分矛盾的心理。一方面,人们渴望留影纪念,保存个体、家族及群体的记忆;但另一方面,又有抛弃,甚至焚毁的习俗——特别是照片的主人去世、人们的情感破裂,或群体中的人物出局等状况。不留存无关人物或被认为是另类之人的照片,也是民间的共识。这些状况,也促成了日常生活照片成为佚名之照。

本书照片收集起于21世纪初期。自开始到本书呈现在读者面前,编者对于此类照片材料,只关注那些佚名之作,来源于街头坐商游商、网络商店上,陌生人贩卖的无主之像。它们大多价格低廉、品相一般,在流通过程中被精明的图像贩子与试图建构宏大叙事、努力寻找“有代表性照片”的聪明人反复筛选淘汰下来。佚名照的命运理当如此吗?当然,在更多的时候,他们对此类照片还无暇顾及,自然也难以理解这些庸常的图像有何价值。这种状况,21世纪初期如此,近二十年过去了,还是同样。再过二十年,恐怕还是如此。

与照片的当事者保持信息不对称,与其说是客观原因造成的,倒不如说在某种程度上是编者有意而为之的结果。其间,曾拒绝了诸多亲朋好友的馈赠。他们中的一些热心人曾表示愿意提供当事人的线索,更有甚者还有人希望自己的照片能够印到纸上,并且表示怎么用都可以,当然主要是多加美言。凡此种种,编者认为皆伤害“佚名照”解读的客观性原则,那些材料的进入同样会妨害“佚名”内涵的严谨性。惟其如此,分类、解码才能更加理性吧!

本书照片部分来自北京、上海、南京、西安、广州、杭州、合肥、福州、昆明、贵阳、成都、兰州、西宁、乌鲁木齐、沈阳、长春、哈尔滨等地的旧货市场、实体旧书店、古玩城等处,更多的来自于一些地级市或县城偏僻而又寒酸的实体旧书店与旧书网上商店。有一些网上旧书店,标明的地址是街道,甚者标注的家庭地址,抑或村庄。可以看出,一些照片拍摄地与上述售卖地域有关联,有的却毫无关系。因为,那些照片的驻足之所,只是它们漂泊旅程中的暂时栖身之地。事实上,没有关联的比例还要更大。

总的来说,这些照片既不是名人相片,也不是名人之作,尺幅很小,品相不一。对于许多摊主来说,它们既不上相,自然无从卖出个好价钱。而对于本书的编撰来说,却是难得的好事、幸事。

图像的获得只是编撰的第一个环节,困难在于,要对这些特定历史阶段的日常照片进行理解与吸收,对相关信息进行解码和分析。在此基础上,再进行分类、归纳,寻找出理性秩序来。如果相关知识储备不足,也做不好这一工作。当然,这一过程中,对特定时期日常生活政治、文化意涵的理解,以及对日常照相行为的感同身受,同样至关重要。有时候,这种感性认知甚至比那些条分缕析的社会科学方法更重要。毕竟,对于这些日常生活图像自身话语体系与逻辑的探究,并无多少现成的成果可以借鉴。从这个意义上来说,编者虽倾心尽力,但难免力有未逮,本书权当抛砖引玉,以期来者吧。

所有的照片都是文化惯例和公认视觉符码的视觉再现。只是惯例恒定吗?公认的东西不会动摇吗?当曾经的价值体系失效之时,当符码的意义瓦解之时,有关日常生活图像自然翻开新的篇章。

作者:晋永权,曾任中国青年报摄影部主任、中国摄影出版社常务副总编辑、《中国摄影》杂志主编,现为《大众摄影》杂志主编。著有《最后的汉族》(合著)、《出三峡记》、《江河移民》、《沙与水》、《红旗照相馆:1956—1959年的中国摄影争辩》、《合家欢:20世纪50—80年代的民间相片》、《每一声快门都忧伤》等。系列摄影作品“傩”“三峡移民”等,被蓬皮杜艺术中心、上海美术馆等多个艺术机构收藏。

阅读推荐

作者: 晋永权

原标题:《他从民间搜集30000张照片,还原了20世纪下半叶中国人的日常生活》

阅读原文

网址:他从民间搜集3万张照片,还原了20世纪下半叶中国人的日常生活 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/49756

相关内容

全世界的滑雪人,一半去了阿尔卑斯山19世纪的厕所和浴室:为现代日常生活方式奠基

牛奶消费的前世今生:牛奶如何走进中国人的日常生活?

乔叶:“巨变”原是在生活中点滴发生的

为了拍照而生活,1亿年轻人约拍成风

折晓叶:“田野”经验中的日常生活逻辑经验、理论与方法

原张家港市宣传部长范平夫妻狂吞千万国有资产

中国海军水下330米巡游 创饱和潜水新纪录

当家庭遭遇革命:二十世纪的中国知识分子如何看待亲密关系

从这些细节里,看懂中国人的美好生活