去浪吧!人生只有一次

冲浪为何使人着迷?大概是因为,它不仅仅是一项运动。我愿意把它视为那些使人觉知自身存在的经历的象征。人活着,在维持生活之外,总得偶尔听听自己的心声,为体验、为感受、为情绪做点什么。

值得冒险去做吗?

《疯浪人生》作者芬尼根说:“答案是肯定的。但仅限某些人。这取决于你能承受多少惩罚、何种程度的紧张,你看懂沙洲的能力、冲大浪的能力、划水的力量以及你当天的运气。”

准备好的话就启程吧,去追逐你生命中的浪花,不要错过。文 | 赵诗篇

冲浪为何使人着迷?

捕捉几个好浪,骑上浪肩,看海浪在狂暴与平静中变幻,左滑右切,享受肾上腺素和多巴胺迅速分泌的快感,然后再攀另一个浪墙,与海浪搏斗几个来回……没错,这是冲浪,但《疯浪人生》告诉你,冲浪不止于此。

这是一本散文式回忆录,一部关于冲浪与人生的诗意自传。作者回忆与冲浪相关的种种细节,重溯人生之旅,也或多或少地谈到了这个世界上普遍存在的社会问题:暴力、歧视、冲突、贫困……

这不是一部循规蹈矩的自传,就像芬尼根的人生一样。翻开目录,你会发现时间和地点是跳跃的,章节标题也十分随性,有的是平平无奇的偏正短语或动宾结构,如“海洋的气息”“选择埃塞俄比亚”,有的却是诗歌般的呐喊和吟诵:“我偏要亲吻天空”“当群山坠入大海的心中”。

(美)威廉·芬尼根 著,易思婷 译

书中事件并不都以时间顺序呈现,书中的时间也以一种不均匀的流速推移着。写冲浪的时候,一瞬间可以用整面整面的篇幅刻画,而写冲浪之外的生活时,一年也不过七八页纸。

读这本书就像在漫游路上与一位萍水相逢之客彻夜交谈,听他将铭心回忆用恰到好处的语言悉数倒出。回忆的逻辑是跳跃、零散的,但又是由什么东西似有若无串连着的。这本书里,串连回忆的就是海浪。

征服过的浪点、受过的伤、遇见过的人、做过的采访、写过的文章……一位冲浪者、新闻撰稿人与海浪交缠的回忆都在这里了。

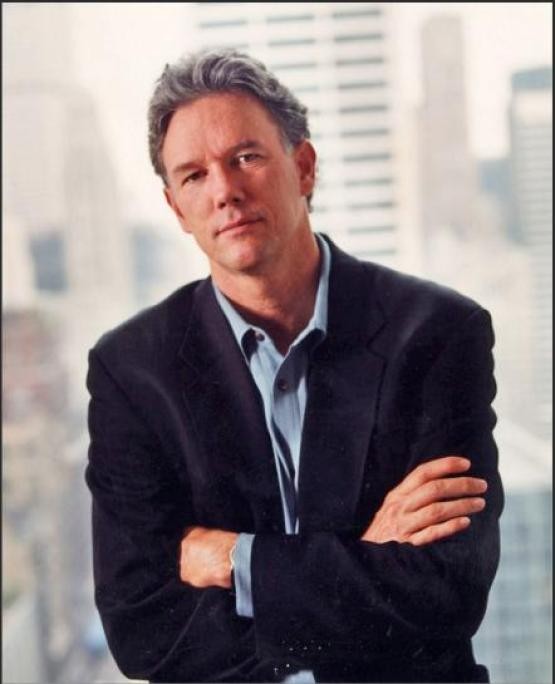

威廉·芬尼根(William Finnegan)

从童年时期就沉迷冲浪的芬尼根,成年后抵挡不住海浪和远方的召唤,放弃稳定工作踏上环球寻浪之旅。他在旅途中冲各式各样的浪,交各种各样的朋友,也在不知不觉中深入陌生世界,目睹了社会百态,也曾身陷险境。

一路上,怀抱文学梦想的冲浪者学习、探索、阅读、反思、写作,寻找生命的理想与意义。理想和见闻使他成为深度参与社会政治的撰稿人,并一度打算放弃冲浪,但又割舍不断内心与海浪的联结,一次又一次重返大海的怀抱。

中年以后,对家庭的牵挂使他收敛了冒险的冲动,但这位追浪人仍不愿错过好浪,就算年过六十依然如此。

对冲浪爱好者来说,这本书自然不容错过。书中有大量关于冲浪细节和海浪景观的描写,还有对冲浪技巧、器材工具、时代背景的介绍。

爱好冲浪的读者可尽情体验观摩纸上冲浪的快乐,看“嘴替”芬尼根如何写出千万冲浪者的共鸣。像我这样的非冲浪爱好者,阅读此书也颇觉值得。种草冲浪,这自不必说:

海浪其实是动态的金字塔,有陡峭的浪面,有厚度、宽度、倾斜的背部以及复杂的三维结构,这些结构变化迅速,坍塌、上升、再坍塌。白水花震荡,杂乱,碧绿的水光滑且诱人,破碎的浪唇是一个难以捉摸的倾泻引擎,偶尔是一个隐蔽的洞。

快速移动的浪钩的机械规律仿佛有了灵魂,它的咆哮,它闪闪发光的深度和拱形的天花板,像某种反复出现的奇迹,浪面上的花纹和浪墙上的力量,满是精致的清晰可见的细节,每个波浪都充满了独一无二的丰富性。

我在浪肩上漂流,呆呆地看着普通的海水变成了漂亮的肌肉感十足的巨浪,再变成羽毛状的急浪,变成纯粹的能量,雕琢出不可思议的形态,欣喜若狂地绲上边,最后变成狂暴的泡沫。

——试问谁读了不想立刻奔向海边踩上冲浪板骑上几个浪呢?

但就我个人而言,这本书更有价值的地方在于议论的留白所制造的思考空间。书中,作者以平淡的语气不紧不慢地叙述,记录种种海浪、种种人物、种种冲突,有意无意留下了许多引人深思的问题线头,但很少加以评论。

冲浪为何使人着迷?

以年为单位的寻浪之旅有着怎样的生活状态?

冲浪与政治是如何产生联系的?

寻浪的生活有价值吗?

怎样活,生命才算有意义?……

芬尼根不曾直接回答过这些问题,但读者自可从他的叙述中找到属于自己的答案。诸多问题与答案中,我最感兴趣的是冲浪丰富的象征意义。

物理意义上,冲浪是人与海洋的游戏,是力量悬殊的角斗。如果评论者牙尖嘴利些,或许会将这种角斗形容为人类愚蠢而不自量力的冒险,因为冲浪并不能给予人任何功利性回报,学习门槛也不低,而人类的肉身显然极易被海洋的暴力击垮——消遣为何要赌上性命?

但冲浪偏偏赢得了无数人的心。冒险者爱冲浪的原因不必多说:以弱小的人类躯体感受大海的力量、挑逗并征服那强大海洋能带来无限快意。冲浪的巨大风险之下是强烈而刺激的情绪体验,这一特点也为跳伞、蹦极等其他极限运动所共享。而在此之外,读者可能很难想象的是,冲浪还是社会伤痛的安慰剂。

面对冲突、暴力、战争、逆境,个人将对社会问题的恐惧与不满诉诸海洋。海洋的暴力美感、人在海浪上获得的片刻掌控感、浪里逃生的后怕与惊喜、冲浪的反主流意涵都吸引着不如意的人群。

少年芬尼根

遭受校园霸凌的少年芬尼根没有向父母求助,而是将自己连同冲浪板一起投向大海;20世纪60年代反战的西方青年逃避兵役,却光明正大地出没在此起彼伏的浪花中;从枪林弹雨中逃生的战地记者芬尼根急奔向浪点,以与海浪搏击的激爽安抚战争带来的恐惧与战栗;癌症医生马克以冲大浪理解病人应对压力和逆境的方式,学习病人坚持反击、战斗的姿态,发泄对病人死亡的愤怒和无力……

人们选择冲浪,是用与海洋争斗取代与同类争斗,是用海洋暴力化解社会暴力。冲浪本身不能解决问题,但能提供暂时躲避问题的空间。在密密交织的恐惧与狂喜中,人们得以填补内心的空洞,得以畅快发泄。

或许冲浪本身并不能直接产生价值,但就像芬尼根自己说的:“冲浪成为避开冲突的绝佳庇护所,它是一个让人耗尽精力、身心疲惫又充满欢乐地活下去的好理由。冲浪的无用性有种模糊的叛逆,它与以生产为目的的劳动毫不沾边,能漂亮诠释个体对社会的不满。”冲浪以其“无用”为社会提供了情绪价值。

当然,这种无用性有时会让人愤怒。“你们这些冲浪者真是不尊重父母、亲人和朋友。在这种时候冒着丧命的危险出海,为了什么?你们也不尊重这个村庄,不尊重为了养家糊口而冒着生命危险出海的一代又一代渔民。大伙儿在这儿失去了生命失去了所爱的人。你们不尊重他们!”

芬尼根曾亲见雅尔丁的一位老妇人这样怒斥打算划水出海的葡萄牙冲浪者,她的话也是当地渔民对冲浪者的普遍看法。

对渔民而言,大海不是游乐场,而是讨生活的对象。他们用生命抵押,冒险向大海换取维生之物。出海,无论是目标还是赌注,对渔民来说都需要郑重以待。

而这些冲浪者却似乎毫无顾忌,只抱着消遣的目的入海,轻易将渔民万般珍视的生命置于危险境地。从这个层面来看,封底推荐语中“道德上很危险的消遣”形容得非常准确。

高风险、高快感但“无用”的特点使冲浪成为一项具有丰富象征意义的运动。对于以海为生的人来说,冲浪是以生命为赌注的消遣,是对生命的轻视。所以从他们的视角看,冲浪是愚蠢的赌局。但冲浪能供人发泄、狂欢、在一定程度上找回对自我的掌控感,对于冒险者、失意者、叛逆者来说都是绝佳运动。所以它可以代表挑战,可以是庇护所,也可以象征自由。

此外,冲浪的无用性与社会生活的功利主义可形成某种对立关系。从这个层面来看,冲浪又可作为那些可能不为社会主流价值观认可但又能让人真切体会生命脉动的活动或事物——它们使人清晰地感知到自身的存在,它们像好浪一样难得一遇因而也不容错过——的象征。

“想成为有用的人,想工作、写作、教学、完成伟大的事”的芬尼根在25岁的那个初春就是被一种本能的渴望驱使着踏上逐浪之旅的。

他和同伴寻浪、交友、写作、喝酒、探险、打工,一路向前,尽情冲浪,不问终点,不问明天。

旅途中偶遇的年轻姑娘形容他们为“海滩游民”,“要是发生地震,你们不会担心自己的房子或汽车,只会说‘哦,哇,这是个新体验’。你们唯一关心的就是找到一个完美的浪之类的。我的意思是,就算找到了,又怎样?冲个五六次,然后呢?”

芬尼根自己也偶尔会感到恐慌,“确信自己正在浪费青春”。但他步履不停,依旧逐浪而行。当时的芬尼根无法直接回答他人的质疑和自己的迷茫,但他仍然认为自己在做正确的事,并以行动为冲浪生活做出了价值评量。

现代工业社会的价值观中,只有能产生高经济效益的生产生活才算高价值。

然而在芬尼根的环球旅行中,到处可见与发达国家城市生活截然不同的生活形态:在萨瓦伊岛,人们耕种、捕鱼、打猎,岛上没有电视、电话,而这里的每个成年男子似乎都环游过世界;汤加人把果汁饮料灌入啤酒瓶,再用啤酒瓶标示花园、校园、墓园的边界,墓园里有令人过目难忘的橙绿热带胡椒图案;努奎村的孩子们用坚果玩类似打弹珠的游戏,他们可以用一片椰子叶加一根棍子做出优雅的风车;斯里兰卡西南部的丛林里没有电,但有猴子、虫子、疯女人,山下佛寺里僧侣会大声播放音乐,敲打牛铃直到天亮……

未知世界的分量沉沉甸甸,这让他深刻地意识到,“世界是以如此多的方式构成的”。走在路上,感受突如其来的不确定性和偶然性,咂摸惊奇;踏在浪上,享受狂喜、恐惧或愉悦的忧郁。追寻、感受、回味,拥有当下和最鲜活的自我,怎么不算有价值的生活?弗洛姆一定很喜欢这样的年轻人。

威廉·芬尼根

冲浪将芬尼根引入广阔无垠的世界,也促使他开启了对另一种“海浪”的追寻之旅。环球旅途中美好以外的部分,充斥着贫困、歧视、疾病、战争。心怀文学梦的冲浪者在南非与政治、新闻、权力相遇,他开始撰写政治评论和新闻报道,并由此转身投入冲浪以外的“成年人的世界”。

尽管进入职业生涯后的芬尼根曾试图将冲浪与工作这类“成年人的活动”区分开,我想有心的读者应该能看出他这份看似与冲浪性质对立的记者工作与冲浪多少存在共同点:都需要追寻,都吉凶难卜,都需要持久的学习和敏锐的观察能力,都需要留意时机。

后来的芬尼根也将做战地报道与冲浪进行了类比,声明做报道是为了寻找故事、理解灾难,而不是为了被枪杀,就像冲浪是为了寻找一种多巴胺冲动,而不是为了寻求恐惧或受伤丧命。(这一类比也以隐晦的方式对冲浪的反对者们进行了回应——冲浪者不是对生命不敬,只是相比风险,做想做的事更重要。)

对芬尼根而言,新闻故事何尝不是另一种形式的海浪,那不容错过的、非靠近不可的海浪?

冲浪为何使人着迷?

大概是因为,它不仅仅是一项运动。我愿意把它视为那些使人觉知自身存在的经历的象征。人活着,在维持生活之外,总得偶尔听听自己的心声,为体验、为感受、为情绪做点什么。

值得冒险去做吗?芬尼根说,“答案是肯定的。但仅限某些人。这取决于你能承受多少惩罚、何种程度的紧张,你看懂沙洲的能力、冲大浪的能力、划水的力量以及你当天的运气。”

准备好的话就启程吧,去追逐你生命中的浪花,不要错过。

《疯浪人生》

[美]威廉·芬尼根 著,易思婷 译

出版时间:2022年12月

上海译文出版社

内容简介

你能用多少种方式描述海浪?芬尼根说的,你永远看不厌。

一个被自由和单纯的文学思想占据的年轻心灵,将自己脆弱的、渺小人类的身体抛向了世界的远方,一次次投入最无情、最强大的巨浪中,寻找恐惧与狂喜。

少年芬尼根因父亲的工作而经常搬家,与家人关系疏离,也没有稳固的友情。1960年代搬到了夏威夷,适逢当时社会在发生巨变,迷幻药、摇滚乐、民权运动、性解放、嬉皮士……而离开井然有序的白人世界的他不仅要面对夏威夷的种族冲击,还要应付校园霸凌,好在家门外面就是大海,10岁的他迷上了冲浪。火奴鲁鲁梦幻般的冲浪圣地成为他精神上的避难所,更让他结交了冲浪圈的朋友。

十几岁时,他与好友启程全球寻浪,立志冲遍各大洲著名的浪点,见识各种各样的女人。在路上,他马不停蹄地追赶著名的大浪,感受了攀上巅峰的狂喜,也九死一生,浑身是伤。在征服巨浪的过程中,他始终敬畏和恐惧,也不断地学习,从单纯的身体抗衡和驾驭,到看气象云图、海图预测天气和浪况。在这样疯狂的年少岁月里,他一路冲浪,一路打零工,一路阅读,深入陌生的世界,猝不及防地看见了战争、贫困、毒品、歧视……也开始反思生命的理想与意义。最终,他决定返回美国,像个男人一样承担责任、回归家庭,并以投身新闻报道工作来延续他对世界的探究。

冲浪看起来只是一项运动,但对迷上它的人而言,是一种严苛的学习过程,是一种道德上很危险的消遣,更是一种探索人类自身极限和生命理想的方式。

《疯浪人生》是一个老派的冒险故事,也是一部知识分子自传,一部社会史,一部纸上公路片。众声喧哗,对于“我是谁”“要往何处”“能成就什么”三大人生课题,菲尼根最终找到与之对话的自处之道。

作者简介

威廉·芬尼根(William Finnegan),幼年在加州度过,10岁开始学习冲浪,中学时因父亲的电视制作人工作而移居夏威夷,在那里结交到志同道合的朋友,一起磨练冲浪技巧。冲浪成为他一生的痴迷。

1987年起他成为《纽约客》撰稿人,主要从事南非的种族冲突、中南美洲和非洲的政治问题及美国青年的贫困和毒品问题等方面的报道。多次获新闻奖,John Bartlow Martin公共利益杂志新闻奖,出版多部著作。

本书是他的自传,获2016年普利策传记奖。

原标题:《去浪吧!人生只有一次》

阅读原文

网址:去浪吧!人生只有一次 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/54794

相关内容

走吧 一起去骑行!生活技巧大合辑,学会了快去试试吧,总有一个你会用到

在三亚,有一种生活方式叫——后海·冲浪

张艺兴《向往的生活6》解锁尾波冲浪 一次学会尽显运动天赋

冲浪是一种什么体验?

广东十大适合冲浪的地方 广东哪里可以冲浪 你有没有去过呢

人生只有四千周

如何一个人旅游全中国,一个人一个月去旅游怎么安排路线钱1万能节约当然最好想去

冲浪生活:一种更低碳的环保生活方式

生活不只是生存:教你学会生活的30种方式(一)