《胡同里的日常》摄影集:品味北京胡同百态人生

北京胡同漫步,体验老北京胡同文化 #生活乐趣# #旅行建议# #历史文化游#

内容简介

本书收录了摄影家尚君义于1985—2010年所拍摄的胡同照片,这些图像展现了北京人在胡同里真实的生活状态:家长里短儿是街坊们唠叨不完的话题,撒欢儿是发小们一起长大的共同回忆,一把年纪的老人遛鸟下棋侃大山,街面儿上人们营生忙活总是不缺新鲜事。

作者常年行走在胡同里,用相机记录市井生活,用京腔京韵解读注释每幅照片。静止的影像,诙谐的方言,使读者能够沉浸于胡同里的日常之中,感受那个温情流溢的年代。

民居围寺而建 白塔寺 2010.8

垂花门 美术馆东街25号院 2006.12

近300幅影像切片,呈现胡同内外风光及其中的百态人生

这是一本关于北京胡同的摄影集,收录照片近300幅,带领我们一览胡同内外的各色风光,又深入胡同生活的凡人俗事:从儿童、少年到大人、老人,展现每个年龄层的风采与故事;从衣食住行、婚丧嫁娶、养家育儿、吃喝玩乐到营生忙活,凝聚着丰富的生活细节。在作者的镜头下,对于胡同没有虚幻的赞美,不回避生活的艰辛与琐碎,一幅改革开放后数十年来的胡同生活画卷徐徐展开。

听见北京的方言,往日的一切都将在京腔中醒过来

这本摄影集文字内容丰富,作者根据拍摄时的记忆,用通俗的北京方言对每一幅照片进行阐述,也对个别不易懂的土语附以注释。从场景还原延伸到文史介绍,仿佛一位“老北京”在耳畔亲切地念叨,让我们身临其境般在胡同里行走,了解北京的风土人情与历史文化,感受民间口头交流的生动鲜活,体会地道的北京方言表达,如“吃了吗您”“劳驾”“瓷器”“多新鲜呀”“起哄架秧子”“门儿清”……在浓厚的京腔京韵中,往日里的那些人、那些物、那些事,都将一一鲜活在面前。

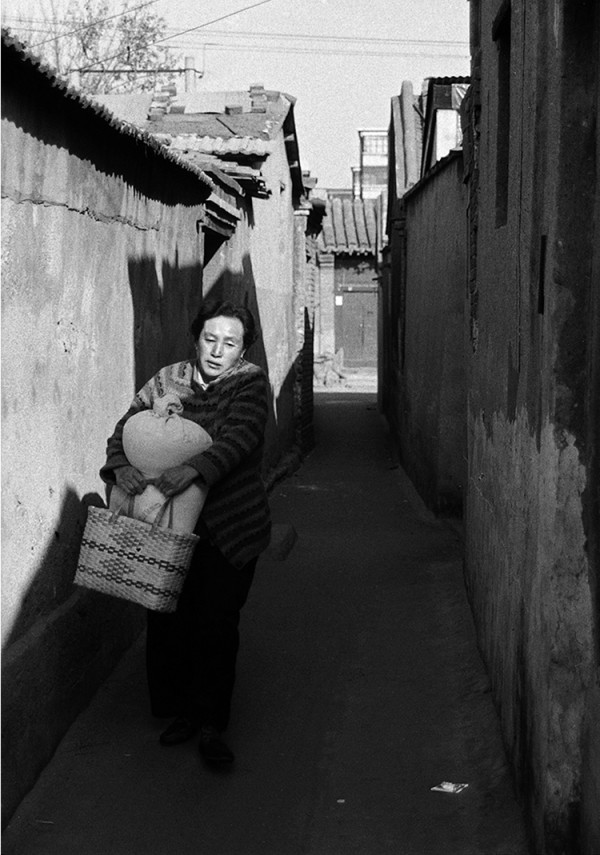

东牛角胡同 1990.11。抱着死沉死沉的十几斤面,一连气儿吭哧这一道可不轻省,搁谁都够呛,何况还提喽着油盐酱醋唔的。远道儿没轻载,呼哧带喘也不歇歇脚缓口气儿。家庭主妇整天操心受累,操持着一家子的吃喝,真是个没辙的事儿。

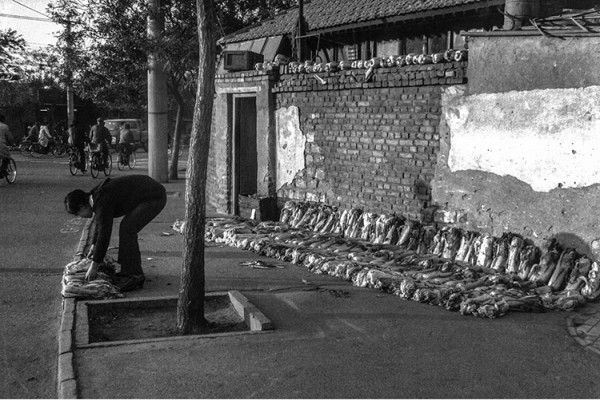

大阮府胡同西口 1988.12。冬景天儿蔬菜品种极少,不是白菜萝卜土豆,就是土豆萝卜白菜,没别的,人们把这些菜叫粗菜。想要吃细路菜,只有逢年节才能挑着样儿买些。初冬,每家要囤足了数百斤的大白菜以挨过漫长的冬季。新买的大白菜得见天儿伺候,在有阳光、通风的地界儿要来回倒腾呲晾着,等最外面的菜帮子塌了蔫儿,再齐头齐脑码放在家门口空地儿,苫上草帘子或破被货储存好。大白菜是北京人冬天永远的看家菜,毛儿八分的便宜,口感好,扛吃,还搁得住。会做的,熬炒咕嘟炖腌,能做出各式花样儿来,又可做馅儿。一冬天总也吃不伤,有“菜中之王”的美名。

南锣鼓巷 1991.3。北京冬天都是用火炉子烧煤取暖。晚末晌儿炉子灭了,大清早起来头一件事,就是要把炉子挪 到屋外重新笼火。掏出炉灰,点着纸媒子后添劈柴,火苗子上来添煤球,顿时浓烟弥漫满街, 呛鼻子咳嗽,烟眼睛冒眼泪,走道路过的避不开,都紧着走。

跨越改革开放后的数十年,凝聚共同的时代记忆

照片所展示的是八十年代至新世纪头十年(1985—2010)的胡同岁月,期间中国的改革开放已经启动,社会经济高速发展,文化风俗新旧交替:有穿着偶像T恤的姑娘,也有身着大襟衣与缅裆裤的老太太,有跳皮筋抖空竹的女孩,也有玩《魂斗罗》扇洋画的男生,有打麻将也有打台球的街坊,走街串巷的有磨刀的、卖冰棍的、卖鱼的等各类小贩,还能见到装孩子又装大物件的小竹车、贴满换房信息的墙壁、新鲜的寻呼机与公用电话……时代的印记深深地落在平民百姓的身上与胡同的角落里。

令人怀念的不只是胡同,更是人与人之间温暖的情谊

胡同是家的延伸,在这里街坊四邻低头不见抬头见,有难处相互帮衬,喜爱当街凑热闹,有点隐私也难藏,人与人之间的距离变得亲近。在都市化、互联网普及的今天,我们所怀念的不只是胡同,更是包含弄堂街巷在内这类有温情的生活形态,更是怀念八九十年代的人与人之间的纯朴与亲近。然而随着社会的变迁,胡同正在慢慢地消失。这本书是对这种充满烟火气、人情味的生活形态的一种记录与致敬。

西砖胡同,1991.2,在缺嘴的年代,爆米花是孩子和女人们为数不多最廉价的零食。蹦爆米花的没准地儿,随爆随走。在胡同里,有时冷不丁听到“嘭”的一声惊天爆响,这就是将烤好的米花崩出锅发出特邪乎的大响动儿。谁要是正走在响晴白日的街面儿上,在这节骨眼儿上没理会儿的,保不齐吓一大激灵,心理准得搓火,不骂几句街压压惊,神儿和魂儿且颠倒不过来呢。

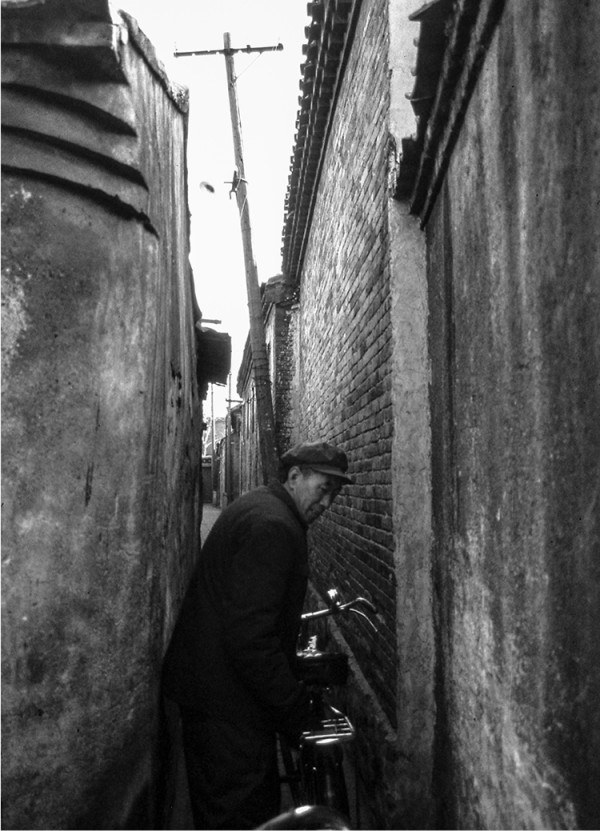

九湾胡同,1991.1,北京城里最不顺溜儿的胡同就数这条,弯儿连着弯儿,弯曲之处不下十来个,是真正曲里拐弯儿的小胡同。不仅弯儿多,还窄棱,最卡脖子处只容一人凑合过,要是俩人走对脸儿,又赶巧在这节骨眼儿同时碰上,俩人就得斜楞膀子错着身横着走。过自行车就更费劲儿了,想掉头就得褪着出来。

著者简介

尚君义,1959年生于北京。毕业于中央工艺美术学院,1985年开始从事摄影,并陆续在摄影刊物发表作品及参与摄影展览。曾任《桥》杂志社摄影记者,1992年至今为自由摄影师。

出版有《故宫秘境》《中国当代摄影图录·尚君义》《北京经典名胜集》等作品,摄影专题有《胡同本色》《长城拒北》《信则有》《国人常态》《天坛公园遛弯记》等。

正阳桥疏渠记方碑 红庙街 2008.1

后记 留点念想儿

唯有影像和方言能与过去的记忆沟通,复活那早已消逝的一切。在所见的生活场景中,摄影是一种选择,记录下某个自然瞬间的同时,也承载着不可改变的见证。

怀念过去不是因为过去有多美好,而是我们那时正值年少不知愁滋味,青涩年华刚刚体验生命里的喜怒与哀乐,忧愁与欢悲,并深深地记住了生活里曾经有过这样或那样五味杂陈的日子。透过岁月的烟尘,经历过的时光历历在目,沧桑流年注定跟随我们一生,且愈久愈清晰。在北京人的记忆里,住在胡同里的时光是有温度的,尽管人人家境大多不富裕,日子很辛苦,但绝不会因此丢掉人情礼数,那就是远亲不如近邻。邻里之间处街坊,处出来的是温暖与情谊,是人敬我一尺,我敬人一丈的和睦与尊重,也是最让人挂念和留恋的人间最醇厚的烟火气。

照片里的街坊们,甭管您在四九城里哪个地界儿生活,总有一条胡同陪伴着您从落生到成长。这里有您和发小儿在一起玩耍时的记忆,有您和老街坊们相处的往事,更多的还是您自个儿生活中的经历,您所经历的日子就是老北京历史的一部分,这些照片将帮您留下那份岁月中最真实的痕迹。虽然彼此面不熟,不相识,但我们都同在一座城里,同在胡同环境中谋生活,说着同一种方言土语。如果当年碰巧儿被相机定格了您早已遗忘的那天那时不经意的某一瞬间,这一刻的定格就是您人生中活生生的自然状态,也是没有错过这份相遇的缘分,在这里作个揖,谢谢您啦。生活中的市井百态,大多是可遇不可求的,在不打扰您的情景下,只有贴近您的行为举止、音容笑貌,才能使画面生动而有声色。生活中没有雅与俗,有阳光也有阴雨,俗,日子才有味道,才有活力。影像与方言不可再生,没有您,也不会记录下这过往的记忆。

老北京方言的构成比较复杂。当今的北京方言是在北方语音的基础上含有蒙古族、满族、回族等民族语言的变音,和全国各地方言的集纳、融合而约定成俗的结果,有些还兼杂一些江湖春典(行业隐秘语),有音无字的老北京话很难完全依据汉语逻辑探究它的来源及始末根由。

胡同是老北京方言形成和生存的土壤。照片里的老北京人一嘴的京腔,他是市井的、街头的、家长里短的,通俗得就像老胡同的名字一样。为真实于生活,照片以北京方言口语化图解,只有随口说的方言才能道出北京土话的生动与恰当,映衬出当时北京人的人情底色与生活状态。北京方言儿化音偏多,老话口头语多,话佐料零碎夹杂在语言习惯里,好重复,往往后语不搭前言。根据当时拍摄的场景对话记录与大体记忆,在口语对话上需要重新增减归置,精炼语言,捋顺话语关系,以便清楚所言之意。民间口头交流的言语既生动鲜活,又杂乱难解,有些词语没有准确的字,只能用音同、字义接近的来替代,个别的连同音字也没有,一旦落在纸面上,这样读起来恐怕很费解,看着生硬,这是个没辙的事。只能对不易懂的土语加以注释,以便不懂北京方言的人多少能看明白些。

让影像切片留下胡同过往的气息,让活着的方言留住老北京诙谐的味道,两者交融定格了一个时代的生存缩影。您兴许没在胡同里生活过,但在同一个时代大背景下,通过照片也能体验到似曾相识的经历。在这些影像中,我们将目击自己的记忆,也将看见我们的遗忘,以此重新审视确认生活中的那一切,感悟我们走过的年代。打开这本画册,我们的童年就不会远去,青春年华在这里定格,接地气的烟火日常在这里显现。没有细节的生活是模糊的,随着眼前每幅照片的焦点来追忆早已逝去的点滴往事,算是为过往的胡同生活留下点儿念想儿。

(本文图片由后浪出版公司提供并授权使用)

网址:《胡同里的日常》摄影集:品味北京胡同百态人生 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/737268

相关内容

“老北京”,老胡同里迎来新生活胡同里的创意工厂

北京:老胡同重生 传统现代融合共存

北京·胡同里旧宅改造的Fine咖啡馆

北京瞬间(972):焕新胡同李麟玉故居

千余幅今昔对比详解北京街巷70年,老胡同新生活什么样?

北京:雨儿胡同完成19个院落修缮

胡同兴起生活美学

为胡同生活添彩 北京东城打造家门口的市民生活圈

老胡同重生 传统现代融合共存