注:为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|小鱼儿

编辑|小鱼儿

《——【·前言·】——》

在不少人印象中,美国人住着大别墅,俄罗斯地广人稀,住房也不算小,而中国人口众多,房子肯定最挤?

然而,真实数据可能会让你大跌眼镜!美国人均住房67㎡,俄罗斯35㎡,那么中国是多少?

为什么不同国家的人均住房面积差距这么大?这背后藏着哪些经济和社会发展的秘密?

中国人的住房蜕变史

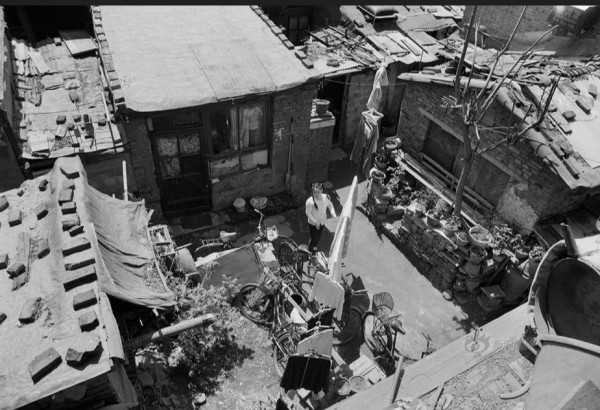

1949年,新中国刚刚建立时,人均住房面积仅有4.5平方米。一家老小挤在狭小的空间里,卧室、客厅、厨房界限模糊,这是当时绝大多数中国家庭的真实写照。

六七十年代的住房条件直接影响了几代人的生活习惯,许多家庭不得不采用分时段休息的方式来解决床位紧张问题。

大院里的居民们共用厨房和卫生间,每天清晨都会排起长队。八十年代初期,单位分配住房成为主要模式,职工们排队等待多年才能分到一套住房。

九十年代房改政策的出台,彻底改变了中国人的居住格局。原本拥挤的筒子楼逐渐被高层住宅取代,电梯入户、套内分离的设计理念带来全新的生活体验。

进入新世纪后,精装修房屋逐渐普及,省去了业主二次装修的烦恼。

改革开放的春风吹遍神州大地,房地产业蓬勃发展,建筑工地的机器轰鸣声奏响了城市化进程的交响曲。

到2024年,中国人均住房面积已经突破41.8平方米,这个数字见证了几代人的奋斗历程。

美国梦的另一面

美国的住房面积数据自二战后开始呈现显著增长。上世纪四十年代,一个典型的美国家庭通常有三四代人共同生活,客厅往往是全家人的主要活动空间。

战后经济繁荣带来居住观念的转变,年轻人更倾向于婚后立即搬出父母家庭。

独立车库的普及反映了私家车在美国家庭生活中的重要地位,也直接推高了住房面积。八十年代起,地下室改造成娱乐室或健身房的趋势兴起,为住房增添了更多功能性空间。

庭院设计从单一的草坪进化为包含露台、泳池等多元化的户外活动区域。

九十年代以后,在家办公的需求催生了书房设计的普及,主卧套房的概念开始流行。千禧年后,开放式厨房将烹饪区域转变为家庭社交中心。

有趣的是,美国家庭规模不断缩小,从1940年代的平均3.7人降至2022年的2.5人,却享有更大的居住空间,人均面积达到67平方米。

俄罗斯住房之谜

俄罗斯拥有世界上最广阔的国土面积,从北冰洋延伸到太平洋,横跨欧亚大陆。这片土地上的住房分布却呈现出极不均衡的特点。

莫斯科和圣彼得堡等大城市的人口密度远超其他地区,公寓楼成为主要住房形式。

西伯利亚地区常年气温在零度以下,供暖成本高昂,建筑材料运输困难。即使在资源丰富的地区,建设新住房也面临着巨大挑战。

永冻土层的存在要求特殊的地基处理技术,建筑成本远超温带地区。能源供应管网的铺设和维护同样是一项艰巨任务,一旦发生故障,维修难度极大。

苏联解体后,私有化改革让许多居民获得了住房产权,但住房更新改造的步伐仍然缓慢。

城市人口持续增长,旧房改造跟不上需求增长的速度。大量人口集中在气候相对温和的欧洲部分,造成住房资源紧张。

35平方米的人均住房面积背后,是地理环境对人类居住选择的深刻影响。极端气候条件限制了居住空间的拓展,也造就了独特的建筑风格和生活方式。

城市化浪潮下的住房革命

城市化进程带来居住方式的巨大变革。农村青年争相涌入城市寻找机会,传统的四合院和农家小院逐渐被现代化住宅替代。

年轻人追求独立的居住空间,不再习惯与父母同住一个屋檐下。装修风格从传统的实木家具转向简约现代的设计理念,智能家电改变了日常起居习惯。

社区配套设施的完善成为选房的重要考虑因素,商超、医院、学校的便利性直接影响房价。

地铁沿线的住宅项目备受追捧,反映出通勤便利性在购房决策中的重要地位。物业管理体系的建立为居民提供专业化服务,改变了传统的自治模式。

社区文化活动的开展增进了邻里关系,弥补了城市生活中人际关系淡漠的缺憾。

然而,农村人口大量外流也带来了新的社会问题,留守老人的居住条件和生活质量值得关注。乡村振兴战略的实施试图平衡城乡发展,为农村注入新的活力。

全球视角下的居住密码

中美俄三国的住房面积数据折射出不同的发展轨迹。美国得益于适宜的气候条件和充足的土地资源,城市规划更注重空间的舒适度。

人口分布相对均匀,避免了过度集中的压力。乡村地区的基础设施完善,居民不必为了优质公共服务而挤入大城市。

俄罗斯的地理条件决定了人口分布的不均衡性,极寒气候给建筑技术带来巨大挑战。供暖系统的运维成本制约着居住空间的扩展,能源供应的可靠性影响着居民的选址偏好。

中国在人口基数庞大的背景下,探索出独特的高密度居住模式。垂直发展成为城市住房的主要方向,节约土地资源的同时提供了充足的居住空间。

三国的经验表明,住房问题与自然条件、人口特征、经济发展水平密不可分。住房面积的差异不仅反映了居住条件的优劣,更展现了各国在城市化进程中的策略选择。

面对人口结构变化和环境保护的双重压力,探索可持续的居住模式成为共同课题。

《——【·结语·】——》

房子不仅是遮风挡雨的场所,更承载着人们对美好生活的向往。

从数据中可以看到,住房面积的差异背后,是各国不同的发展道路和生活方式的选择。

面对未来,如何在城市化进程中平衡发展与民生,依然是一个值得深思的课题。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。