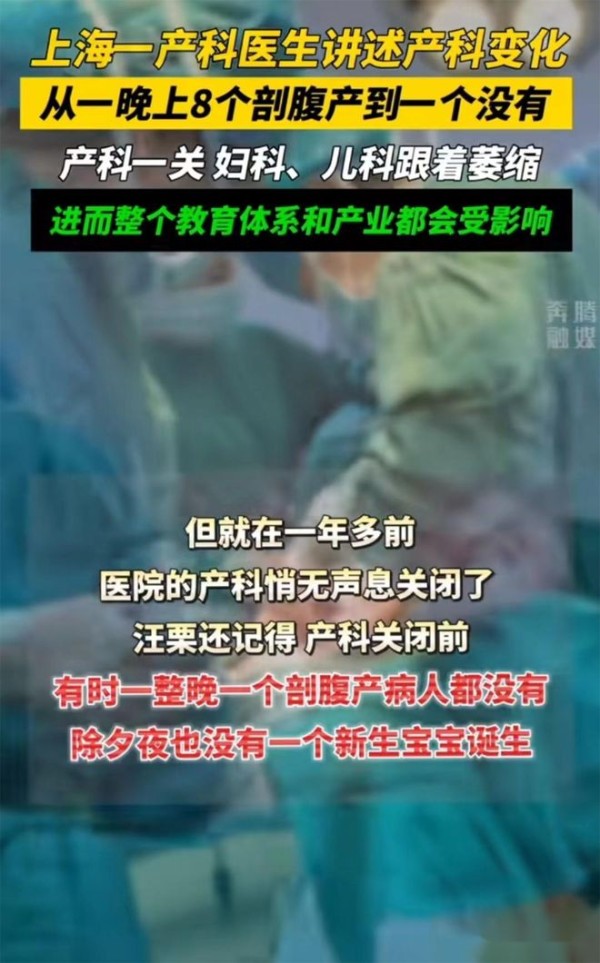

在繁华都市的医院里,曾几何时,产房是一片忙碌的景象。上海的汪医生回忆起上世纪 90 年代末,那时候的产房,一晚上要处理 8 例剖腹产。医护人员频繁轮班,脚步匆匆,汗水浸湿了他们的后背,可他们的眼神里满是干劲。手术室内,无影灯亮如白昼,医生们全神贯注地操刀,护士们默契配合传递器械,每一个新生命的诞生都伴随着紧张后的喜悦与如释重负。那是产科的黄金时代,人来人往,热闹非凡,彰显着行业的蓬勃生机,也给从业者带来稳稳的安全感。

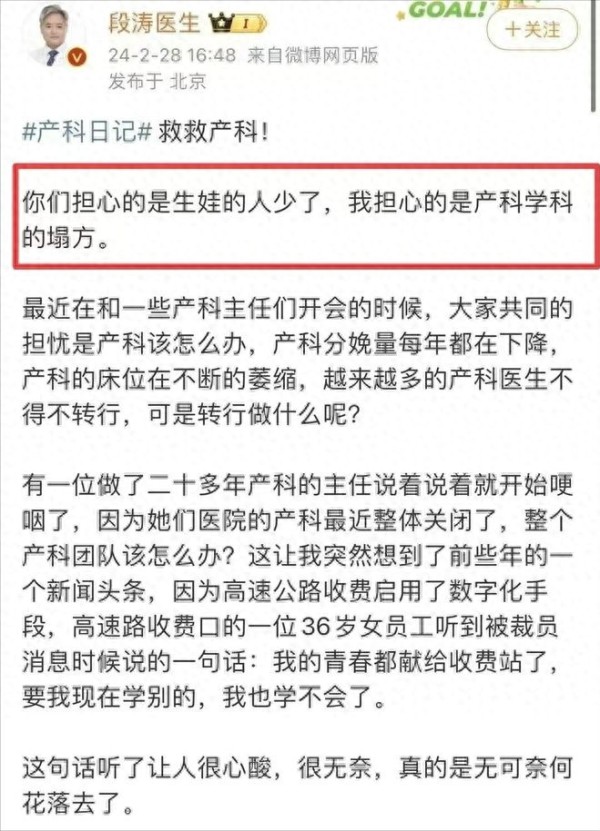

时光流转,如今的产房却仿若换了人间。一晚上 8 个剖腹产的热闹不再,甚至有时候 1 个都没有。汪医生看着空荡荡的产房,心中满是唏嘘。不仅是上海,北京的情况同样不容乐观。段医生在与产科主任们开会时,大家都忧心忡忡。产科分娩量每年都在下降,曾经人满为患的产科病房,如今床位不断萎缩。越来越多的产科医生不得不另谋出路,选择转行。

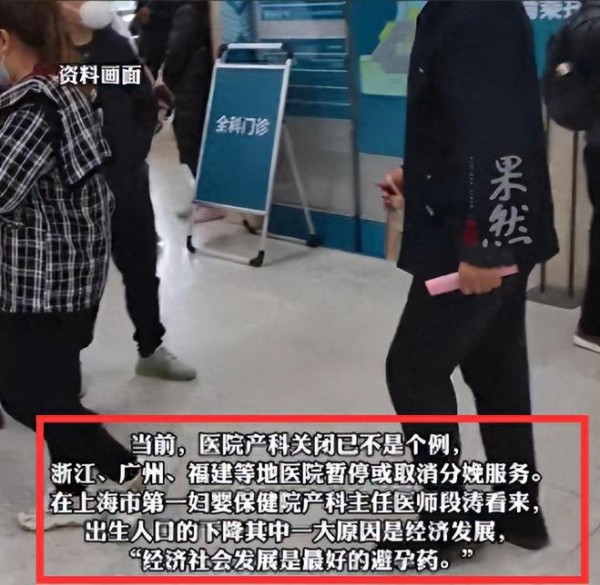

我国经济发展的前沿阵地,北京和上海人口净流入数据极高,可生育率却逐年走低。曾经 “一床难求” 的产妇,如今让产房变得 “门可罗雀”。这背后到底是什么原因呢?

生育率下降,首当其冲受到影响的便是产科。三甲产科专科医院凭借处理危重情况的丰富经验,在这波生育低谷中还能勉强支撑。毕竟即便生育人口减少,可当面临选择时,普通孕产妇还是更愿意前往这类大医院建卡。但区综合性医院和区妇幼保健院产科就没这么幸运了。产科规模缩小,不少综合医院的产科为了避免 “入不敷出”,无奈选择关闭。就连妇幼保健院这种专业的医疗机构,也因为愿意投身产科的医生减少,而逐渐走向萎缩。

再往深层次看,新生儿的减少对产科行业来说利弊共存。一方面,行业迎来 “内卷”,促使服务更加精细化、专业化;另一方面,从宏观角度,生育率下降堪称一场席卷众多行业的超级风暴。产科分娩量下降,直接波及儿科,孕婴童产业、教育培训机构乃至整个教育体系都难以幸免。回顾 2023 年,我国人口已经连续两年负增长,总和生育率从 1970 年代之前的 6 左右,降至去年的 1.0 左右,已然落入 “低生育率陷阱”。

为了应对这一严峻形势,国家出台了一系列鼓励生育的政策,各行各业也纷纷发声,产科行业更是喊出了 “救救产科” 的口号。

要解决产科面临的困境,得先从两个关键问题入手。

先说医疗的 “可及性”。社会学院博士调研发现,乡镇卫生院妇产科变得冷冷清清,这是资源集中与市场优胜劣汰的结果。但问题的关键在于 “劣汰” 后的人员补充。如果因为被淘汰就放弃,医院数量大幅减少,孕产妇尤其是农村女性,做产科手术就只能往县城跑,看病变得越来越难、越来越贵。别忘了,中国人口出生数量一半以上还是在县级及以下医院,产科就医半径短,孕程后期孕妇一到两周就得做产检,根本无法 “远程” 就医。所以,哪怕业务缩减,医疗的可及性也不能丢。

再就是医务人员的收入问题。以常见的绩效制为例,过去生孩子的人多,医护人员绩效高,像梁某某这样有编制的医护人员,一个月工资能有 6000 多元,在乡镇算是不错的收入。可现在,工资缩水到 3000 元左右,近乎对半下降,合同工更是只有 1500 元 / 月。收入减少,工作对生活的意义大打折扣,不少人下班后摆摊做副业,既没时间精进学习,又消耗精力影响正职状态。从科室层面看,中山大学附属第三医院妇产科李教授表示,产科月分娩量要是达不到 50 个,就难以覆盖科室正常运营成本。从出生率到产科运营,最终还影响到就业率、失业率,甚至教育端。培养一名好医生要十几年,可产科不挣钱,投产比越来越低,以后谁还愿意做产科医生呢?

针对这些问题,3 月 27 日国家卫健委发布《关于加强助产服务管理的通知》,公立医疗机构要承担产科服务兜底责任,努力让综合性医院产科医师薪酬不低于医院医师平均水平,严禁向产科医务人员下达创收指标。去绩效化、提高收入水平、保证医疗兜底,这三板斧是目前产科行业针对实际问题做出的努力。

但我们要清楚,产科行业寒冬的根本原因还是低迷的生育率。要解决生育率问题,得搬走两座 “大山”。

一是经济负担。物价上涨、房价过高,让年轻人经济压力山大,根本承担不起生育和抚养孩子的费用。要解决这个问题,得从支持体系入手,实行差异化的个税抵扣及现金补贴、购房补贴等政策。

二是职业问题。职场,尤其是女性职场,对怀孕生子不太友好。追求更高职业发展和生育在某些方面相互矛盾,导致部分人不愿在生育和抚养孩子上花费时间精力。这就需要加大托育服务供给,完善女性就业权益保障,对企业实行生育税收优惠,构建合理有效的生育成本分担机制。

当下,留住产科医生至关重要。综合性医院不能完全放弃产科,虽然经济效益低,但责任重大,关乎孕产妇和胎儿两条生命,人才队伍绝不能流失。调整医院产科年龄结构是当务之急,让大部分医生在 30 岁上下,妇产科低年资医生在妇科和产科间轮转,缓解产科业务量减少对收入的影响。妇科医生参与 24 小时值班,既能保证分娩安全,又能让产科医护人员过上正常生活。只要劳务收入相差不大,相信会有更多人愿意留在产科,甚至投身这个行业。

随着社会发展,高龄、高危孕产妇逐渐增多,人们经济条件改善,对服务的需求也更加多元化。产科医生在生育率下降的情况下,有更多余力和时间专注细分领域,满足更多人群需求。未来,产科或许能在孕产妇心理、睡眠、营养健康等方面提供更专业的服务,而不局限于普通的产后门诊和新生儿儿保。

在国家大力扶持和政策不断出台的当下,产科从业人员无需过度悲观。只要积极应对,努力精进,相信不仅生育率能触底回升,产科行业也将迎来真正的均衡发展。

【本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。】