在深夜的图书馆中转人生

城市中的噪音与和谐:深夜图书馆的宁静 #生活乐趣# #生活分享# #城市生活观察# #城市生活故事#

原创 小昼 极昼工作室

图、视频 | 吕萌

文 | 魏荣欢

剪辑 | 沙子涵

编辑 | 陶若谷

过夜

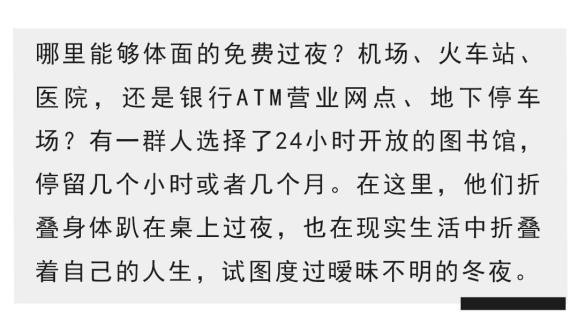

深冬的上海,夜里气温逼近零度。27岁的王林森被冻醒,站起来踱步暖和下身子。他到得太迟,没抢到有桌子的好位子,在长椅上睡睡醒醒一夜。伴随他的,还有玻璃墙上那句“住宅里没有书,犹如房间没有窗户”。

这是一家24小时营业的图书馆,和平书院,位于虹口区和平公园五号门。第二天一早要在市区面试,王林森不舍得花钱住宾馆,就在网上搜索免费过夜的地方,找到这里。上一次这样过夜,还是在北京坐彻夜的环线公交——没赶上地铁末班车。终点站下车,刷卡再坐下一趟,就这么一直坐到早上五点,等头班地铁回家。

●图书馆门口的王林森。

元旦前两天,他来到上海,想在春节前找到一份工作,趁假期干活多挣点加班费。面试的公司离和平书院不远。他到图书馆时已经晚上十点,一楼餐厅闭餐了,免费阅读区的十来张圆桌已有“领主”,尤其是靠墙的一排,因为方便充电早早就被占据。

多是备考的年轻人和加班的白领,也有王林森这样拎着大旅行包的,把包立起来当抱枕,支着下巴睡。角落的位置通常被常居客占领,他们很容易辨认——穿拖鞋,袜子脏脏的,带着背包、编织袋,或干脆就是个透明塑料袋,装着换洗衣物,可能还有剩下的半盒饭菜,散出味道。他们自觉地不坐到用餐区,即使打烊后那里已经变成免费区域。

凌晨两点过后,大部分人泛起困意,以各种姿势睡去。有桌子能趴着睡的位置是有限的,去晚了只能像王林森一样坐着睡。一晚上至少要醒两三次,可能是打鼾被喊醒,也可能是睡麻了身子,干脆起来上个厕所,回来换条胳膊枕着继续睡。

王林森在图书馆过夜的第三天,晚上八点左右到的,占到了包皮面的椅子座位,桌子也大些,还背靠墙,“想怎么趴就怎么趴”。他新加了一件棉衣,度过了最舒坦的一晚。

●王林森在图书馆里休息。

那是今年元旦,他遇到了常居客鄢悦。鄢悦笑起来颧骨隆起,穿12块钱的白色橡胶拖鞋,漫步在图书馆,就像在自己家客厅。

白天在“书房”溜达——在图书区看书,累了就到外面公园凉亭里躺一会儿,那是白天的“卧室”兼“餐厅”。图书馆二楼的沙发区不能躺,会有工作人员过来提醒,但躺下是必要的,鄢悦见过一个大哥,趴着睡了几个月脚肿得发紫,不得不去租房住。阳光好的午后,鄢悦喜欢在凉亭和图书馆之间的草坪上,晒会儿太阳。

●早晨,鄢悦(左)在手机上团购早餐。

每天十几块团购一餐饭,比外卖便宜。洗漱在公厕,洗脚就着洗拖把的池子。冬天不太出汗,每两周到健身房去洗次澡。周卡20块,用优惠券还能便宜几块,没有浴巾,就用吹风机吹干身体。

他的行李只有一个充电宝和一个像导游常背的黑色腰包,包里放着牙签,数据线、黑色袜子。没有换洗衣物,就那么一身,穿脏了就扔。入冬后扛不住,五十块网购了一件里面带绒的防风衣。鄢悦介绍经验,一定买那种户外的面料,“脏了擦一下就干净了”。

偶尔到肯德基或者麦当劳蹭网,图书馆的Wi-Fi需要办读者卡。他去问过,除了押金还要填家庭住址等一堆个人信息,他放弃了。

●鄢悦在街边吃饭。

●到图书馆附近的健身房洗澡。

鄢悦去年九月中旬来的上海,十三四个小时慢火车晃过来,票价177.5元。在上海,去哪里都靠走,连公交都不坐。到图书馆的路上,路过袁记水饺店,他用团购券买了一份6块7毛钱的拌面。

300块钱半个月花完了。后来他借了五六千块网贷,还在手机软件上做返现任务赚零花钱。现在每天的饭钱减少到十几元,有时在拼多多买压缩饼干吃一天,“躺着不动,减少消化。”鄢悦总结出最新经验。

四个月在图书馆过夜的日子,他摸索出一套方法论:找几本书垫在桌上,这样就不会被桌子冰到;两个手掌上下一叠,脑门扣下去,一晚都不用换姿势。凭着这套生存法则,鄢悦成了王林森眼里的“三和大神”——以一种非常低消耗的姿态生存,活在困顿生活里的人。

保安对躺沙发不那么严格管理的夜晚,鄢悦就半仰在沙发靠背上,脸冲着屋顶,和王林森讲自己过去35年的经历。王林森开始担心,如果再找不到一份稳定的工作,自己也会和他一样,滞留在这里。王林森心里盘算着,第二天的面试如果通过,就不用再回来这个地方。

●夜晚11点的和平书院。

过客

住进图书馆,鄢悦以为找到了同类,盘算着拉一个省钱互助群,最好能结成搭子,这是他来和平书院最大的动力。

观察了几天,他发现五六个常居客。有一位中年人,隔几天来一次,白天固定的时间出门,他猜测对方是打零工的。一个00后女孩也每晚来,有天坐着突然失声哭出来,发觉引来目光,赶紧低头趴到桌上。还一位高个子男士,身体也壮,看着不好惹的样子,但声音温柔,会主动帮别人捡掉落的东西,有人同桌睡觉,会把胳膊缩一缩。

他尝试跟这几位挑起话题,问吃过饭没,对方都以“吃过了”或“没吃过”三个字中断对话。后来他改变话术,琢磨出最容易拉进距离的话题——“4块钱一顿吃不吃?”——把手机上的拼单展示出来。也没能打开话题,那位00后女生第二天没再来,鄢悦猜是被自己吓跑了。

●鄢悦和王林森坐在图书馆二层的沙发上,谈论对未来生活的规划。

去年十二月,他遇到做二次元虚拟主播的一个小伙,身上汗味很大。他犹豫要不要分享健身房洗澡的路子,又担心伤了对方自尊。失败的社交尝试让他发现,大家并不需要抱团也不要帮助。

倒是两个四十多岁的男人主动跟他攀谈。一个是学哲学思修的,想要靠教育赚钱。另一个在图书馆用传统茶道方式泡茶,聊佛学,请人到自己的茶室饮茶,付不付费随意。后来俩人合作创业,自称会长和副会长,还吸纳了一个年轻人,具体做什么不清楚。

“好像跟茶有关”,鄢悦说,“会长”第一回来的时候,急着要充电,找他借充电宝,另一个句句不离钱。

这里不缺做梦赚钱的人。英语补习教师于枫今年40岁,带着一副眼镜,喜欢带两大一小杯子,放在图书的隔断上冲泡速溶咖啡,啜上几口,开始畅想未来——用补习挣到的钱投到一支好的股票里,“过个十年翻个3倍”。

三年前,他在股市赔了钱,也辞掉留学申请中介的工作,开始一门心思搞补习培训班。现在计划寒假招一批学生,在他的描述中,这种补习来钱很快,一个家长一次性支付七八万,“100个学生就是700万”。

于枫目前招揽到的学生有7个,天气暖和的季节,他和陌生人合租住八人间,自从羽绒被在共享单车筐里丢了之后,就开始来图书馆过冬。离100个学生的目标还差得远,他认为不重要,“重要的是结识中产圈层的家长,一起做投资,在股市卷土重来。”

的确有很多家长带孩子来这里看书、写作业,尤其是周末。除此之外来这里最多的,就是为工作发愁的年轻人。早上八点,图书馆门口就挤满占座儿的队伍,二楼的几张宽大桌子是首选目标。午饭时,他们会把东西留在座位上。

●晚上8点,图书馆二层坐满了人。

25岁的投行从业者邹琪点了一份肉酱意面,49元。上班快一年,周末加班是常态,邹琪不想独自窝在家,更愿意到图书馆、咖啡厅这些有人气的地方,她喜欢被陌生人陪伴的感觉。去年圣诞夜,她也是这么带着工作离开办公室,找了一家餐厅坐下来。

英国法学硕士毕业回国,律所的工资只能从三千开始,她转而进入金融业,赶上整体降薪,工资一万出头,相比往年的新人少了大几千。

父母补贴她租房,每月四千,然而并不能抚慰她工作上的受挫。因为数据弄错被客户当面讽刺,又被领导臭骂一顿,父母常在夜里收到她的哭诉。她在上海有不少同学,亲密的一个月才能见上一回,大部分时候是两点一线。

租房的时候,邹琪特意选了一间带阳台的,视野宽阔,能看到陆家嘴的高楼。她还买了一套卡通厨具,收在橱柜里一直没用。1月5日那天,她待到晚上十点才离开。

●在图书馆加班的邹琪。

来自河南的张剑稍早几天圣诞夜来到图书馆。他做过电销和房产经纪,但性子内向,讲话有些吞吞吐吐,常常业务没做成,还被客户要求换人对接。

双胞胎哥哥在武汉工地上做工程造价,一月到手万把块钱。父母在老家是茶农,前些年给哥俩在郑州买了房子。不过他听父亲说,今年茶叶销量大跌,现在还有500多斤货压在家里。

他不愿主动联系哥哥,似乎大学毕业后,他们的轨迹就走向两个方向。2022年,他从一家二本院校软件工程专业毕业,但没有实习经验,找工作时屡屡被卡在门外。要好的几个同学都在互联网行业,他也想过,只是没办法从实习生做起,就算脱产几个月自学相关技术,还是会卡在缺乏项目经验。“错失实习机会”,他形容当初的自己。

在上海找了几天工作,约面试的都是网约车、外卖这类服务岗,他又开始投递销售岗。

●来图书馆过夜的人坐在地上睡着了。

过生活

这里像个人生中转站,大部分过夜者,住几天找到工作就走,也有打零工的在空档期断断续续回来。

鄢悦是那个被留下的人,沉浸在书海里雕琢思想。四个月里,他看了十来本书,最近看的是《非暴力沟通》《逍遥人生:庄子传》和《健全的社会》。有时状态好,一天就看完一本,有时一本书怎么也看不进去。他清楚这不是长久之计,“先混着,没钱了再说”。

刚来上海的时候,他试着找过工作,发出去的信息一大半都没有回音。也想过干体力活,七八千一个月做老年护工,他问对方,“是不是要对老人卑躬屈膝?”问宠物救助站,两千一个月,对方犹豫他没有经验。

找工作并不上心,鄢悦承认,或许是还没到绝境。“我是每次身无分文之后,马上就找到事做了。我知道解决方法,但我就是不去做,这才是问题所在。就像我的傲慢一样。”

父母从小离异,后来父亲有了新家,他也有了妹妹,小他一轮。在鄢悦印象里,继母待他不错,但父亲搬入新房后,他就很少回广西老家,开始了“没有下一步规划”的生活。

●鄢悦习惯用手机写小说和读后感。

七八年前在北京的时候,他在昌平区合租到十平米的一个单间,月付600块,每天出去吃饭、到处闲逛。钱很快就花光了,父亲拒绝给钱,他只好找了份保安工作,带着狗巡逻。

在那之前,他在威海做过七八份工作,长的几个月,短则几天。中介不愿再介绍工作给他,他给对方发信息说想写个小说。最拮据的时候他每天喝白粥,后来闻到粥味就犯恶心,还是吃下去。

疫情期间他又去了威海,窝在那里,写了部二十多万字“自嗨的”小说,关于父亲和女儿。小说主角是按自己的形象描摹的,女儿是他在现实中无法达成的心愿。他发到网上,原本期待一些锐评,点醒自己的思维盲区,结果只有三十几个点击量,一条评论都没有。

和平书院本来只是个临时居住点,住着住着,鄢悦就习惯了。网上借了五六千元,分期13个月还,还剩下两千多。他承认自己算是啃老,“一直给的话为啥要干(工作)?”

在和平书院,他试过在二楼沙发躺几分钟,那边温度更舒服,但很快被保安叫醒。冬天夜里温度低,冻得待不住。他回忆,十二月某天,有个小伙子光脚穿拖鞋,冻得直抖腿,带着桌椅吱呀吱呀声音很大。凌晨四五点,一个高高壮壮的中年男人过去提醒,态度和气,小伙子却反应激烈,吼了一句:“滚!”男人也被激怒了。

鄢悦稍晚些在门口遇见那个被吼的男人,把手里用矿泉水瓶做的热水袋递给他,对方拒绝。他碰了下那人的手,冰凉,“还说不冷,骗谁呢?”男人没接话。后来鄢悦看到他也拿了一个矿泉水瓶去接热水。那次之后,图书馆温度调高了不少,他不清楚这之间有没有关系,“倒是凌晨两点,民警会上门查身份证。”

●凌晨,坐在图书馆睡觉的年轻人。

王林森跟鄢悦聊天的第二天,去面试一家造船厂,“虽然辛苦,但能学到一技之长”。他打算如果面试成功,就不会再回书店了。

过去两年,他过够了打零工的日子,外卖员、饭店服务员、超市收银员、物流员、网约车司机、群演都干过,在各种兼职之间横跳,“我之前觉得在这个社会接触得越广,机会就越多,就能找到一个真正适合我的职业”。

王林森是河北人,2017年中专毕业后入职一家湖南的环保企业,做废气处理。他形容自己笨手笨脚,抽管子弹到师傅脸上,干了四年多始终在做一些基础活。工资6千多,需要常去外地出差,有时还要上夜班。相亲见了两面的女孩嫌他工作不稳定,还有女孩闻到他身上残留的硫酸味,露出嫌弃的表情。

他就这样离职,到大城市闯了两年多,留下一些令他不想回头的片段:比如跑15个小时网约车,累到用矿泉水瓶垫在腰椎缓解疲惫;零点后结束群演,舍不得打车回家就坐环线公交到天亮。

他很难说清自己的状态,“一会随遇而安,一会儿勇于探索”。劳力性工作他觉得没挑战性,没什么技术难度,做一段时间就不干了。也幻想过一夜成名,像王宝强一样,但最终发现自己没有一技之长。

来上海四天,王林森面试过三份工作。人事助理岗,面试没怎么问专业,倒是让先交1400块买两套工作服。汽修小工需要专业度,即使他愿意从学徒做起,人家也不收。还有一份工作,招大学的会议服务人员,因为身材宽,套不进现有的制服,穿着便服干了几个小时,就接到委婉的辞退电话。为了那次面试,他特意买了双黑皮鞋,“挺有吸引力的,工资5500,虽然过年不回家,但活儿很轻松。”

鄢悦仍在图书馆里过着临时生活,他过年没回家,上次跟父亲联系还是去年八月。在腰包深处的夹层里,他藏着一封父亲十年前写给他的手写信。跟别人聊到兴起,他会掏出来。

打开一层塑料袋,再打开另一个袋,他精确记得写信的日期,2014年3月2号,却故作潇洒说:“我还真不记得内容了。”折得整整齐齐几页信纸边缘已起了毛,破开了口。“鄢悦,我希望你做一个‘土豪级’的有志青年,所以送你一个土豪金的‘土豪级’手机。”父亲给他买了一部苹果手机,iPhone5S,那是他人生第一部智能手机。

他指着信里那句“不想左右你的想法”笑起来,像是自言自语,“他肯定是没做到,因为他忘了”。

●深夜在图书里久坐,鄢悦到图书馆外散步。

(文中人物除鄢悦和王林森外为化名。)

- END -

原标题:《在深夜的图书馆中转人生》

阅读原文

网址:在深夜的图书馆中转人生 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/771726

相关内容

深圳图书馆什么,在家也能借阅图书馆的书籍?!

深夜书店节 | 1925书局——旧时模样·寻找老上海咖啡馆

开帖记录下24年在图书馆的借书还书

中华书局图书馆旧藏在中国近现代新闻出版博物馆内展出

可回收物中转站亲民“变身” 家门口多了“微”图书馆

刷屏时代,谁还在去图书馆借书?

在“朱训书屋”上好图书馆里的“大思政课”

我在图书馆修古籍

在图书馆修补图书,我一生的巅峰