人民日報看青海|生產、生活、生態,數字技術浸潤貴南山鄉

山东青岛的海边民宿,享受海风与日出 #生活乐趣# #旅行建议# #乡村旅游推荐#

原標題:生產、生活、生態,數字技術浸潤青海山鄉

高原小城牧“雲”記(一線調研)

圖為貴南縣草原牧場風光。

貴南縣委宣傳部供圖

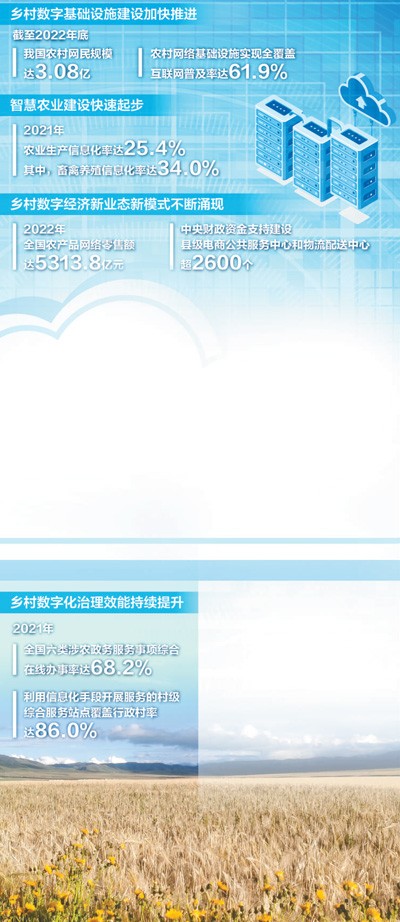

數據來源:中央網信辦、農業農村部等

今年中央一號文件提出,深入實施數字鄉村發展行動,推動數字化應用場景研發推廣。數字技術的廣泛應用,推動著傳統農業向智慧農業轉型升級,也改變著農民衣、食、住、行,還帶來公共服務、鄉村治理的新變化。

在青海,貴南縣首批入選國家數字鄉村試點。記者近日走進當地牧區,跟隨一位牧民的腳步,看數字技術為鄉村振興帶來的新機遇。

——編 者

急彎陡坡,過了不知多少個﹔高山峻嶺,翻了不知多少座。海拔一路攀升,直至3100米。崇山之中,到達了青海省貴南縣過馬營鎮日安秀麻村的草場。

“一大早就看到微信群裡有人說要賣牛。毛色發亮、兩眼放光,我收的這5頭牛不錯!”說這話的人,聲音聽著老練,卻是個穿著利落的年輕人,身材敦實、膚色黝黑。電子合同、手機轉賬,不到半小時,牦牛裝車完畢。來不及擦拭褲腿上的泥點,他發動汽車繼續奔忙,“得趕時間,72小時后,青海的牛肉要上江蘇的餐桌。”

年輕人叫關卻杰,90后,當地聞名的牧戶。跟著他,記者深入高原牧區,看一個普通小城如何乘“雲”駕“數”,奔往鄉村振興。

數字養殖——

牛羊領到“身份証”

關卻杰記事起,家裡就養牛,故而他年紀不大,卻是識牛的行家裡手。憑著這份本事,2021年,他揣著6年攢下的20萬元,辭職創業,干起牦牛收購、加工、出售的生意。

青海是我國重要牧區,牦牛和藏羊存欄數分別佔全國的34%和46%。貴南縣的牛羊肉,洗淨后加清水,無需繁復的調料,隻一撮鹽,味道就夠鮮美。“但長期以來,‘質優價不優’問題突出,需要以綠色現代農牧業發展需求為導向,向科技要動力、向創新要活力。”貴南縣副縣長趙學軍說。

2020年,中央網信辦、農業農村部等7部門聯合印發《關於開展國家數字鄉村試點工作的通知》。貴南縣作為青海首批入選試點地區之一,當年開始推廣牦牛藏羊原產地可追溯平台。

數字技術打通了貴南牛羊肉的生產、流通流程。

新出生的牛羊,由縣畜牧獸醫工作站逐個打上耳標,輸入養殖信息,並在其成長過程中不斷更新。當地23萬余頭牛、近100萬隻羊的信息可實時查詢。“這就是牛羊的‘身份証’,每頭牛、每隻羊都有獨一無二的編號。”指向牛耳上3厘米見方的黃色耳標,關卻杰解釋道。

把牛賣給關卻杰的是牧民齊軍加。交易敲定前,他持編號信息在過馬營鎮獸醫站完成出售前報備,“編號還跟牛羊保險綁定,能精准索賠。”交易完成后,牛被送至貴南縣定點屠宰場,工作人員身穿防護服、手持小儀器,向牛耳輕巧一掃,核對信息、確保無誤。

待到牛肉在城裡的超市上架,掃描包裝上的二維碼,養殖、運輸等信息公開透明。“掃描二維碼,說不定還能看見我的名字。”齊軍加學會了新名詞,“全過程追溯,消費者吃著放心,每斤肉能多賣十幾元,這叫產品附加值!”

讓牧民滿意的,不止市場行情。2022年,貴南縣建立了農牧業專業技術和實用人才信息庫,牛羊有大小問題,牧民可隨時以視頻方式遠程問診。心無旁騖搞養殖,效率和效益雙雙提升。

前不久,齊軍加發現自家幾頭牦牛精神不振,好幾天吃不下草料。要擱以前,他又要糾結,是趕緊跑上80多公裡到縣城看獸醫,還是先觀察幾天情況再說。如今可不一樣了,一個視頻電話連線,貴南縣畜牧獸醫工作站站長王小紅給出診斷:“草酸中毒,沒什麼大問題,下次喂草時加些小蘇打。”果然,不到一周,牦牛情況好轉。

規模化養殖企業擁抱數字技術,動力更足。

午后時分,走進青海老扎西有機農牧科技有限公司養殖基地,見不到一個工作人員。“我們在8個牛舍安裝了16個監控攝像頭,配備了溫度傳感器,坐在辦公室就能看到牛群、牛舍狀況,隻有溫度過高需要開窗通風時,才需要人員去現場。10個工作人員,看管1800多頭牛綽綽有余。”基地負責人王世斌說,“牦牛在牧場上活動,通過耳標也能實時監控其定位和軌跡。”

數字電商——

牧區暢通“兩條路”

從屠宰場回到公司,牛肉進一步被加工成肉眼、西冷、牛柳等9類產品。“精細化加工,精准對接市場需求,更能賣個好價錢。”關卻杰正說著,門口響起鳴笛聲,“快遞員來了!”打包好的新鮮牛肉被搬上快遞車。

“最多一天能寄500多件,省內外都有。”關卻杰的妻子項毛卓瑪曾在城市生活7年多,如今在牧區,她感覺網上購物、寄送快遞一樣方便。“一件快遞從上海到村裡,隻用了3天,還不收郵費,和城裡沒啥區別。”

農村電商,串起城鄉。“暢通農產品上行和消費品下行渠道,要靠兩條路,一條柏油路,一條信息路。”過馬營鎮鎮長增太加表示。如今,青海所有鄉鎮已實現硬化路通達,所有行政村實現4G網絡和光纖寬帶雙覆蓋。

基礎設施建設短板補齊,關鍵還在應用。走在過馬營鎮主干道,圓通、中通、順豐等9家快遞公司的門臉依次排列。快遞公司門口,收寄包裹井然有序﹔室內,電腦、掃描儀、快遞架等一應俱全。這一切,得益於青海2015年啟動的國家電子商務進農村綜合示范工作,全省如今初步建成以縣城為中心,輻射鄉鎮、村落的三級物流支撐體系。

“2017年起,貴南縣相繼建成縣級物流配送中心、6個鄉鎮快遞服務站、77個村級服務點,快遞網點行政村覆蓋率達到100%。”貴南縣發展和改革局局長索貝介紹,2012年,電商在當地還是稀罕物,到了2022年,貴南縣農產品網絡零售額已超過400萬元。

外部硬件升級,從業者的思維也要跟上。“酒香也怕巷子深,要變被動的等待式銷售為主動的宣傳推廣式銷售,打造自己的品牌,提升知名度和影響力。”關卻杰最近忙著搭建公司的交易平台,一頭連通收購,一頭溝通銷售,牧民登記牲畜信息更快捷,還可以通過電商平台對接市場需求。

他還請朋友給公司設計了品牌標識,自學視頻剪輯,通過短視頻平台分享草原風光、產品信息,最火的一條視頻播放量超過2萬,吸引不少外地顧客留言購買。今年上半年,公司銷售鮮牛肉、牛肉干等超過30萬元,其中線上銷售額達到16.7萬元,佔比超過55%。

依托對口支援機制,貴南縣職業技術學校開辦了電商直播培訓班,請江蘇的專業老師從直播間布置、直播軟件使用、產品介紹技巧等方面進行授課,場場爆滿。關卻杰聽完課,趕緊布置帶貨直播間,“要借助網絡,把我們村的牛肉賣到更遠的地方。”

數字政務——

村民告別“辦事難”

關卻杰的公司位於西久公路旁,這是進入貴南縣城的必經之路,有些過路司機在這裡亂扔礦泉水瓶、廢紙,時間長了、垃圾成堆。

關卻杰打開“景秀森多”小程序,點擊“百姓訴求”模塊,上傳照片和說明,沒過多久,貴南縣鄉村數字信息化平台的工作人員便打來電話反饋說,將安排環衛工人來打掃。環衛工人整理完后,也會拍攝現場照片上傳至后台,由專人審核,保証工作有效。

開展國家數字鄉村試點工作,貴南縣首先思考的就是如何根據當地需求,以信息技術推進農業農村現代化。農牧區地廣人稀,針對居住分散的群眾“辦事難”等情況,貴南縣與中國聯通青海省分公司合作,建設了鄉村數字信息化平台。

平台集成村級黨務、政務、財務公開系統和繳費系統等,村民在手機上就能繳納電費、寬帶費,預約代辦事項,還能了解最新村情及惠農補貼、養老金發放、勞動就業等信息……信息多跑路、村民少跑腿,鄉村數字平台融入群眾生活。

“農村信息基礎設施的不斷完善和數字鄉村工程的扎實推進,將全面提升鄉村治理能力和治理水平,促進社會運轉效率提升,夯實鄉村振興基礎。”中國聯通青海省分公司黨委書記、總經理童慶軍介紹,截至2022年年底,公司助力253個鄉鎮、3853個行政村搭建了數字鄉村平台,覆蓋率達92.3%。

“青海數字鄉村建設要充分考慮農牧民實際情況和需求,讓數字服務更有力度、有溫度。”平台信息指揮中心主任旦正吉介紹,“‘百姓訴求’模塊支持語音、圖片上傳,更方便村民使用。”

在貴南縣這個高原小城,“互聯網+”還便捷了就醫服務。

關卻杰的父親多科有高血壓,2021年末在貴南縣第二人民醫院接受了遠程會診。之前看病,倘若去西寧,來回就得一天,人生路不熟,住宿、車費等花銷也不小。“現在足不出鎮,也能看上省城大醫院的醫生。”

多科定期復診,不用帶病歷——縣裡實現人口數據、居民電子健康檔案、電子病歷等互聯共享,各級醫院互認互通,“都在‘雲’平台上存著呢,醫生隨時調用。”關卻杰說。

數字管護——

巡護用上“千裡眼”

青海最大的價值在生態、最大的責任在生態、最大的潛力也在生態。地處黃河上游的貴南縣,通過對天然草場進行區域劃分,實施禁牧、休牧、輪牧等措施,同時實施節水灌溉、小流域治理、河道治理等工程,落實各級河渠庫長177名、河渠庫管護員238名,草原生態得到有效恢復。

近年來,貴南縣探索用數字技術保護生態的成果也越發顯著。在沙溝鄉,查納村村級河長李海青例行巡視,注意到河中幾束水草打著旋。他打開手機上的“河湖長通”軟件,焦距拉近后拍照上傳,“可能是違規採砂,河道不平容易產生漩渦。”

“河湖長通”軟件是貴南縣對“智慧巡河”的新嘗試。“河長巡河時,點開軟件,系統會自動匹配巡河地圖、河段等信息,還能顯示時間、軌跡等。”貴南縣縣級總河長喬萬瑪才仁介紹。

沒走多遠,空中傳來“嗡嗡”聲,一架無人機在河道上盤旋。巡查人員盯著實時傳回的畫面,觀察水體顏色、岸邊建筑等。“無人機能更高效地拍攝記錄大范圍河面的情況。通過分析比對發現問題,大大提高了保護效率。”喬萬瑪才仁說。

不一會兒,李海青的電話響了。“您剛才上傳的照片,我們實地看過了,沒有發現採砂坑,是上游沖下來的石頭擋了水流。”電話那頭,管護員的話讓李海青放心了。

“參照巡河,我們向貴南縣鄉村數字信息化平台也提出建議,生態管護員巡護前打開定位功能,可以自動生成巡查路線。”喬萬瑪才仁說,“不久之后,草原生態管護也能用上無人機,結合監控布置,巡護有了‘千裡眼’,提高巡查效率,更好保護草場生態。”

本期統籌:郭雪岩

版式設計:沈亦伶

(責編:陳明菊、張莉萍)分享讓更多人看到

网址:人民日報看青海|生產、生活、生態,數字技術浸潤貴南山鄉 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/773445

相关内容

以數字技術促進新型文化業態發展(人民時評)立足數字技術融合 提升我國產業基礎能力

豐富生活服務數字化應用場景(觀察者說)

華潤燃氣舉辦“‘綠動’未來 ‘智’繪新篇”媒體開放日活動

紹興出台意見優化鄉村生產生活生態空間規劃

智慧物流,讓生產更高效生活更便利(數字改變生活③)

以綠色金融助力鄉村綠色發展(有的放矢)

智能家居 智慧生活(消費視窗·打造新型數字生活①)

中國雪鄉:科技賦能旅游新體驗

如何運用數字技術提升治理效能