评展|刘香成摄影展:怀旧之外,欠缺了点什么

穿越时空的影像:通过复古风格摄影,展现对过去时代的怀旧之情。 #生活乐趣# #生活艺术# #生活艺术摄影# #生活方式影像#

刘香成摄影展“镜头·时代·人”正在上海浦东美术馆展出。刘香成先生无疑是个优秀的摄影师,但他所拍摄的人物,很少表现出强烈的情感或精神力量。打动我们的,更多的是他拍到的某个时代的某样场景。记录性的照片,也总有其价值。能够记录到一个时代的生活中所发生的一些标志性事件,能够抓到那些关键的时刻,也是很不容易的。但如果停留于此,又让人觉得欠缺了点什么。

一、

走入在浦东美术馆举办的“刘香成:镜头·时代·人”摄影展,我感到一种浓浓的怀旧情感。他拍摄的《1981,北京,天安门广场,华灯下,高考复习的青年》,让我想起了自己在80年代,为了考取大学而在中学苦读的经历(我是84年考取大学的),以及入学后,听到的学长们在晚上寝室统一熄灯后,在厕所借昏暗灯光苦读的传说。

《1981,北京,天安门广场,华灯下,高考复习的青年》

还有如《1979年,北京,一场学生舞会》,也让我想起了在自己的大学时代,在大学的简陋舞场里,频繁举行的交际舞会。有意思的是,现在的大学里,倒没有这样的舞会了。

还有几张拍八十年代的人们穿着那种靠几根带子绑在脚上的那种滑轮溜冰鞋,在水泥地上溜冰的照片,如《1981年,大连理工大学的一名学生在练习滑冰》,和《1980年,上海,两名年轻人在滑冰》。我自己也曾穿着这样的轮滑鞋,在复旦校园里靠近东门的一个轮滑场溜过冰。现在这样的轮滑场已经看不到了,早已为人们穿着冰刀在真冰上溜冰的更高级的溜冰场所取代。

一开始陪着我们看展的小葛说,“这是你们经历过的生活吧,不是我们的。”是的,他是99年出生的,自然没有经历过这些。只是我没有来得及问小葛,这些内容是他没有经历过的生活的照片,能不能打动他。

“刘香成:镜头·时代·人”展览现场

《1982年,杭州开往上海的火车上,中美〈上海公报〉签署十周年纪念期间,美国前总统尼克松摆出服务员的姿势》

对刘香成先生的摄影艺术展的评论,我们常常可以看到类似的说法,即他的作品“记录改革开放以来各个社会阶层的生存状况”(《刘香成:镜头·时代·人》,《序:用相机蒸馏时代》,作者皮力)、“反映了一个时代的变迁”(《郑州晚报》2010年12月3日,《刘香成:难度不在画面,而在思想》,尚新娇)。这些说法无疑是对的。

但对摄影艺术的评论如果只停留于“拍到了什么”,而不去探讨“怎样拍”或者说是“怎样地拍出了一种特殊的美”的问题,那么这种讨论只能是比较肤浅的,停留于低级的层次,不能触及到摄影艺术的核心。我觉得,这也是中国当代摄影评论的一个巨大缺陷。

苏珊·桑塔格在《论摄影》一书中写道:“当人类景观开始以令人晕眩的速度变化的时候,照相机开始复制世界”;(Susan Sontag. On Photography. London: Penguin, 1977.第15-16页。 )“时间的流逝,增加了照片的美学价值。”(同上,第174页。)记录性的照片,也总有其价值。能够记录到一个时代的生活中所发生的一些标志性事件,能够抓到那些关键的时刻,也是很不容易的。但如果停留于此,又让人觉得欠缺了点什么。时代总是在变迁的。上世纪八九十年代的中国无疑经历了巨大的变迁,现在的中国又何尝不是。

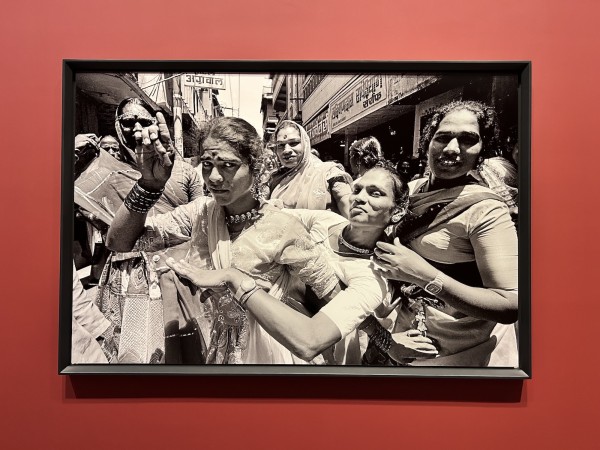

前面提到的这些拍摄中国改革开放初期的照片,是我能够把它们和我的个人经验联系起来的照片,它们无疑是打动我的。但我发现,刘先生所拍的一些其他国家的照片,是我不能把它们和我的个人经验联系起来的,就很难打动我了,比如《1986,印度,身着传统服饰的新德里女子正在欢度国庆》,和《1993年,莫斯科,一位年轻的芭蕾舞演员正在试装》等。

《1986,印度,身着传统服饰的新德里女子正在欢度国庆》

这是他的照片的弱点,即更多的是靠题材而不是靠艺术来打动人。刘香成先生的照片中,缺少了一些神秘迷人的光线,或者是布勒松式的精确的有着内在几何逻辑的构图。他所拍摄的人物,很少表现出强烈的情感或精神力量。打动我们的,更多的是他拍到的某个时代的某样场景。

二、

在刘香成先生展出的作品里,有许多是名人摄影。这当然是他的工作性质决定的。我的问题是,如果是在一百年后,当这些照片中的许多名人已不再为人所认识,这些照片是否还有意义?

举一个绘画上的例子吧。以前的画家,许多也是会画名人的。西班牙大画家委拉斯凯兹作有一幅《教皇英诺森十世肖像》。今天我们看这幅画,可以不知道这幅画画的是谁,知道了也不一定会知道这位英诺森十世的生平,做过哪些好事和坏事,但仍会被这幅画像的巨大力量所折服。这是剥离了画里的人物本身的身份和地位的艺术的力量。以人为描绘对象的艺术作品,最终会只能依赖这种力量。

美国摄影师理查德·埃弗顿(Richard Avedon)给许多名人拍过照。比如他给大导演阿尔弗雷德·希区柯克、黑人作家詹姆士·鲍德温、女明星玛丽莲·梦露、民权运动领袖马丁·路德·金等都拍过肖像照。这些照片,即便我们不知道它们拍的是谁,也是给人印象深刻的人物照。换句话说,作为艺术品,这些照片能够自立。

但刘先生的人物照像这样的就比较少了。把他所拍的《1996年,上海,造型师李东田为艺术家陈逸飞理发》和《2012年,伦敦,艺术家曾梵志试穿一双手工制作的皮鞋》,和布列松所拍的画家马蒂斯在他放着好几个鸽子笼的工作室中,手握他想要描绘的鸽子,专注地凝视的照片,就可以感受到两者之间的精神和艺术境界的差异了。假设一百年后,人们不知道陈逸飞或曾梵志是谁了,看刘先生给他们拍的这些照片,人们是否还会觉得是好照片呢?我觉得不会。

《1996年,上海,造型师李东田为艺术家陈逸飞理发》

《2012年,伦敦,艺术家曾梵志试穿一双手工制作的皮鞋》

又比如他所拍摄的《1982年,北京,前美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪与美籍华裔建筑师贝聿铭于香山饭店开业典礼上》。我不晓得这照片除了说拍到了杰奎琳和贝聿铭,它的好处究竟在什么哪里。

《1982年,北京,前美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪与美籍华裔建筑师贝聿铭于香山饭店开业典礼上》

我比较喜欢的一张刘先生所拍的人物照,是《2021年,云南,植物科学画家曾孝濂于昆明植物研究所的温室中写生》,照片里的曾先生为热带和水生植物所环绕,周围雾气蒸腾,水汽氤氲,而曾先生却在凝神观察,忘我描绘。在这幅照片里,环境和人物贴合,而且体现出了人物的精神气质。

《2021年,云南,植物科学画家曾孝濂于昆明植物研究所的温室中写生》

刘香成摄影作品的新闻性和纪实性,我觉得超过了它们的艺术性。他这次展出的多数照片靠它们记录的内容,而不是艺术性来打动人。他无疑是个优秀的摄影师,但和一流的摄影家,还差那么一点点距离。他这次展出的多数作品,有些让人觉得浮于浅表,缺乏那么一点打动人心的力量。

展览中题为“刺点”的那部分照片中,有两幅分别题为《2010年,上海,两位年轻的女士在浦东兜风,这些有专业性工作、收入不菲的年轻人是中国的新一代“雅皮士”》,和《2021年,上海,演员杨采钰在北外滩兜风看江景》的照片。其中的所谓“刺点”,无非是崭新的汽车,和同样崭新的高楼大厦。它们也许是这次展览中最弱的两张照片。我不晓得将来的人们,能在这两幅照片中看到什么有价值的东西。

三、

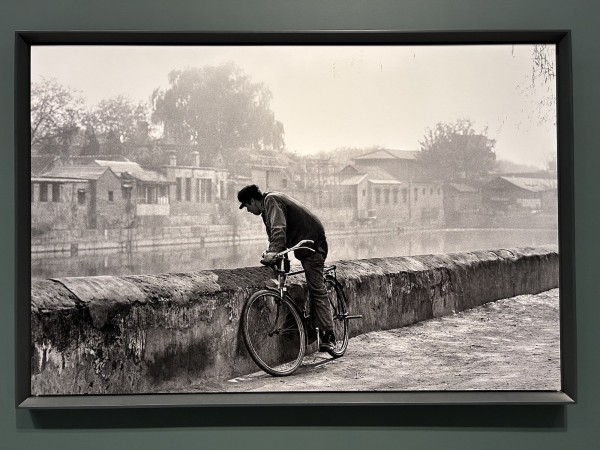

刘香成先生的缺乏新闻性的一些照片,比如在展览的“风土”部分的一些照片,却很有味道:比如在那幅《1979年,北京,北京故宫围墙外的护城河街景》里,一个骑车人停车在河岸边,一脚搭在充满了岁月痕迹的护城河堤上,俯视河水;远处迷茫的雾气中,可以看见河边的杂树,和新旧杂错的建筑。在这张照片里既能感受到皇城根下时间的流逝,也能感受到时间的凝滞。

《1979年,北京,北京故宫围墙外的护城河街景》

还有那幅《1980年,广西,一名农妇为怀里的孩子遮挡正午阳光》。南方的正午,烈日炎炎。年轻的妈妈,正午在稻田旁,坐在横架在两个竹篓上的扁担上面休息。因为怕晒坏怀里的婴儿,她把它精心包裹起来,还戴上帽子。孩子在炎热中昏昏欲睡。妈妈打的伞,却是一把制作颇为繁复的传统竹木制品,现在可能已经很少有人制作和很难买到了。照片透露出动人的人性,和粗陋环境中的精致。这些也许是整个展览里,我最喜欢的照片。

(本文原题为《浓浓的怀旧情感:刘香成摄影展》。)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

网址:评展|刘香成摄影展:怀旧之外,欠缺了点什么 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/780017

相关内容

视觉盛宴绽放时代之美——评北京国际摄影周2024“云影像”大众手机摄影展|西岭雪·摄影评论这些摄影作品为什么“好”?我能拍出好照片吗?“小小艺评家”之摄影鉴赏课开讲啦

2023彭镇摄影周“影像与生活”摄影展正式开幕

玩摄影展 | 《在路上》,拍得太美了!

G外交官看世界攝影展日常生活篇.ppt

东亚女性影展:让影展成为“家庭派对”,让女性影像聚成群岛

这三个外国摄影师,可能比你更了解成都

老式电视机、怀旧老照片……这场摄影节带你重温西门的烟火

在不缺吃的今天,为什么还有这么多老人营养不良?

从观念摄影到新艺术摄影