“AI民主化”之后,不能放弃对人文性的“深度求索”

艺术主题旅行,深度探索不同城市的文化 #生活乐趣# #生活体验# #艺术展览信息#

IPP评论是国家高端智库华南理工大学公共政策研究院(IPP)官方微信平台

导语:

随着深度求索(DeepSeek)开源AI模型横空出世,AI的开发门槛和训练成本大大降低,全球范围内“AI民主化“的进程大大加速。可以预见的是,无论是在劳动力市场的渗透度上,还是与个体生活的融合上,AI与人类社会的接触面将不断扩大。眼下,对人类与AI“此消彼长”的担忧正在增长——AI时代人类的特质何在?如何确保技术进步不会削弱人类的价值与福祉?

因此,关于”AI人本主义“的讨论也正当其时。人工智能顶尖学者、斯坦福大学的李飞飞教授近期在巴黎人工智能峰会提出了“以人为本的AI”概念。她认为:尊严、能动性与社区性,应当构成人工智能发展伦理的基石。IPP助理研究员李明令认为,“AI人本主义”实际上有两层深刻内涵。一是让AI服务于人类共同利益,而非取代或控制人类。二是管控AI可能引发的次生风险,让AI成为人类文明发展的共生伙伴。他强调,在充满人文性的AI时代,技术与社会是亲和的,工具理性与价值理性亦是统一的。

近期,国产大语言模型DeepSeek的爆火,让许多国人切身体会到了“AI时代真的到来了”。

DeepSeek以极低的成本,实现了可以比肩ChatGPT-4o等通用大模型的高性能,引发网络舆论对AI的又一波讨论热潮——在DeepSeek横空出世之前,国内早已经推出了几十种知名大模型,但其中真正“出圈”的大模型屈指可数,似乎仅限于年轻一代或一些受过高等教育的精英人士在讨论。而从笔者的春节返乡体会来看,这次DeepSeek的爆红,已经令那些只读到初中学历、五六十岁的长辈也已经开始讨论AI大模型,更不论DeepSeek所引起的巨大国际声浪。从某种程度上可以说,DeepSeek已经让“人工智能”的话题,真正进入到了中国普通民众的认知之中。

DeepSeek R1模型不仅能够通过强化学习让模型自主进化出复杂的推理能力,还能极大地减少计算成本支出。图源:Bloomberg

近一个月,已经有非常多的文章在讨论AI发展背后的国际竞争、创新机制、科技环境以及企业组织文化等话题。但除此之外,也许还有另一个我们在未来几年都需要面对的问题需要讨论——我们应该如何适应AI时代?

这个问题不仅关乎AI自身的研究和发展,更涉及AI的发展方向、人类在AI时代的自处、AI引发的社会变革等等更加关乎我们自身命运的重大时代议题。

新一轮数字平权:“AI民主化”

在DeepSeek诞生之前,人工智能有着鲜明的“数字鸿沟”特征——即不同群体在AI的接入、使用和受益上存在结构性差距的“AI鸿沟”。

但DeepSeek的诞生,已经大大缩小了这一鸿沟。除了让更多人知道国产大模型之外,DeepSeek已经能够让更多的开发者参与到人工智能的开发中来,也让更多人可以用得起人工智能。就人类社会而言,AI终将不可避免地成为超越阶层、学历和国家的公共产品。如今,DeepSeek让这一时刻提前到来了。

就这一点而言,除了本身的技术创新之外,研发团队对AI公共性的认识至关重要。DeepSeek就主要在开发和使用两个层面,实现了AI的“数字平权”。

其一,DeepSeek通过开源,实现了AI从头部企业垄断到广大开发者参与的开发模式转变。

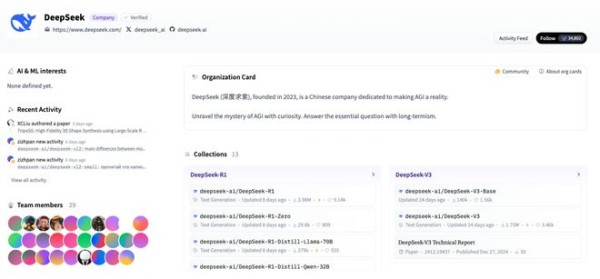

“开源”就是开放源代码,把自己的产品代码通过相关平台全部公开。2024年12月26日,DeepSeek上线V3大模型时便同步开源,直接发布了53页的技术报告,成为世界上首个全开源的混合专家模型(MoE)。2025年1月20日,DeekSeek上线R1大模型,同时在开源社区Hugging Face上发布其模型源代码。

Hugging Face联合创始人近日宣布——DeepSeek R1 在发布仅仅几周后,就成为了Hugging Face 平台上有史以来最受欢迎的模型。图源:Hugging Face

在此之前,OpenAI、Google等巨头企业主导的闭源大模型还在试图营造算法的“黑箱”世界,绝大多数研究人员和开发爱好者均难以获悉大模型内部的奥秘。DeepSeek的开源,可以称作是AI开发领域的一场“民主化”——既允许用户把模型下载到本地运行,使用和融入自身的数据库;又方便相关人员进行特定的修改和二次开发,参与到模型的优化过程中。

相较于头部科技企业的“正规军”来说,大多数研发人员可以被称作“草根开发者”,但是这并不意味着“草根”无法为AI的突破性创新做出贡献。正如Meta AI首席科学家Yann LeCun所言,DeepSeek的出现并非是“中国战胜了美国,而是开源战胜了闭源”。

Meta首席人工智能科学家Yann LeCun近日表示,目前的生成式人工智能和大型语言模型范式可能很快就会过时。图源:Wikimedia Commons

其二,DeepSeek通过低价甚至免费策略,实现了AI从“会员独享”到“大众普及”的使用模式转变。

DeepSeek-R1的API(应用程序编程接口)服务定价低于ChatGPT-o1近30倍。而且,“普通用户”不仅可以在DeepSeek上获得各种问题的解答,还能看到大模型进行深度思考或推理的过程。相较而言,如果要在ChatGPT-o1上看到这种“高级”效果,就需要首先成为会员——会员费用高达每个月200美元。

DeepSeek的这种面向大众的普惠应用,直接冲击了AI企业现有的盈利模式,快速推动了新模式在AI产品圈的流行:2月初,受DeepSeek推出的影响,OpenAI发布的o3-mini大模型也宣布实施开源和低价策略。从技术普及的角度看,全球AI技术的“民主化”大幕正在升起。

算法改进、算力节约以及技术开源已经成为AI进入普通人世界的技术基础。“AI民主化”也将掀开了更有意义的科技竞争新篇章。正如乔治·华盛顿大学政治学助理教授Jeffrey Ding(2024)在《技术与大国崛起:扩散如何塑造经济竞争》一书中指出的:

(大国竞争胜出的)决定性因素不是谁先创新,而是谁能更有效地采用并扩散创新。

纵观从蒸汽机、电力到信息网络时代的技术革命史,谁能更有效地推进技术普惠,谁就能成为真正的赢家。

作为工具的AI:事本主义的视角

人工智能技术,被认为是引发“第四次工业革命”的核心。如今,以通用大模型为代表的人工智能技术已经愈发成熟。那么,在AI技术逐渐普及之后,AI如何为人所用?会对就业结构带来哪些冲击?这两个问题,本质上都是将AI工具化,是以“事本主义”的视角看AI。

当笔者向DeepSeek询问它可以帮人类做什么事时,它给出了如下回复(经过笔者简化):

1.知识整合和学习辅助:复杂信息简化、个性化学习支持、跨领域知识连接。

2.效率提升与决策支持:自动化处理重复任务、多维度分析、实时信息整合。

3.生活场景的智能化支持:日常事务管理、情感陪伴与沟通、文化传播与教育。

4.创意激发与协作创新:打破思维定式、协作增效、技术普惠。

5.伦理与责任的平衡支持:风险提示、价值观校准、可持续性建议。

在社交平台上,也有许多网友都展示了DeepSeek的超预期回复,比如怎样设计旅游攻略、如何提出司法应对方案、怎样制定酒店价格策略等等。因为DeepSeek的回复具有本土化、场景化、个性化等特点,因而受到许多用户的追捧。这体现出,AI不仅可以满足人们在具体场景中的真实需求,还可以结合用户个人给出的条件,输出“私人订制”般的回复,而不是陷入一般的套话当中。

这些,都充分体现了AI的三大特点:工具性、人机互动性、情境性。

在事本主义的框架下,AI就是人类处理具体事务的辅助工具,甚至是替代工具。一方面,AI以实际效用为导向,帮助人类实现特定目标,实现“工具—目的”的适配关系。另一方面,AI依托于大数据,通过深度学习实现智能化与自动化,其能力已超出普通人。进而,这就引发了一个诘问:工具应该服务于人,还是要把人力替代掉?

“事本主义”视角,既在期待技术效能,也在制造就业焦虑。

我们也必须看到,AI的“工具性”,有两重先天性的不足:

其一,AI数据来源局限于过去已经产生的数据,但无法探究未经数据化的事物,也难以生成更高阶的认知内容。

其二,AI与人身感知的疏离,令其无法取代人类身体、情感与行动的实际体验。

这两重不足,将进一步突显出人类创新和实践的重要性。这提示着人类在未来要更关注不可数据化的“隐性知识”和“实践知识”,例如地方性的非正式规范、亲力亲为的实证调研等等。

从“网络社会化”到“AI社会化”

“社会化”指的是个体通过学习和内化社会规范、价值观念、角色期待、行为模式和文化知识,逐步适应社会生活并成为合格社会成员的过程。

自互联网普及以来,网络空间已成为继家庭、学校、工作场所之后的又一个社会化场景,且持久性地伴随人们生命历程的各个阶段。人类自从进入了移动互联时代,互联网也进一步重构了人们的生活方式和交往方式——互联网形成了一个区别于现实社会的虚拟空间,不仅青少年可以在社交媒体平台上接受网络社会文化的影响,中老年人也可以在短视频等网络应用中实现“再社会化”;与此同时,人们在网络空间也同样要要扮演不同的社会角色、遵守道德法律等社会文化规范;现实社会中的许多交往,也被同步转移到了网络平台之中。因此,“网络社会化”已经成为今天人们无法绕过的一个成长门槛。

在AI时代,人类会像进入互联网时代一样,展开全新的社会化进程吗?这可以细分为两个问题进行廓清:第一、人们该怎么跟上AI时代?第二、人们如何借助AI完成更好的社会化?

第一个问题的答案显而易见:要适应AI社会,就要和当初面对互联网一般,积极地拥抱和使用AI,学习理解AI社会新的规则,增强个体的主动性。

对于第二个问题,以通用大模型为例,不仅我们要学会如何向AI提问,相关机构也可以协助制定各个学龄段的“提问清单”,比如可以让年轻人结合自己的经历询问AI怎么面对失败、怎么和父母相处、怎么防范陷入自卑情绪等等,从而引导青少年进行自我探寻。

在移动互联时代,人类社会已经出现这样的趋势:人们愈发忽视人际之间的社会交往,越来越自我,仿佛越来越不需要他人。那么,在AI时代,伴随着AI教师、AI玩伴、AI恋人等新技术的出现,人类会更加个体化、原子化吗?

郑永年教授(2024)在接受腾讯研究院的访谈时指出:

哲学家汉娜·阿伦特讲集权主义下的原子化,是因为统治者为了统治而把老百姓隔离开来。人类渴望“communication”,希望交往。但是,现在变成人类厌恶交往了,都是通过人工智能这种社交媒体在交往。 郑永年,公众号:IPP评论

“AI角色”不仅可以成为个人助理、教师助教,甚至还能参与部分医疗患者的康复咨询。图源:新华社

或许有人会质疑:在AI时代,讨论“社会化”是否过时?在AI时代讨论“社会化”的意义是什么?

笔者认为,技术不是让人不需要人,而是让人面向更本质的东西,面向更加积极的社会化。AI时代的社会化,不应只是发生在AI平台,更应该发生于现实世界中AI所生成不了的部分。因此,我们需要更加强调实践、强调经验世界、更强调人与人相处的微观体验。

另外,除了人在AI时代的社会化——AI协助人的社会化(AI for socialization)——之外,AI自身还要实现自身的社会化(socialization for AI)。只有AI的进步更具有社会性,才能让AI更周到地服务人类。

一方面,开发者要考虑人工智能的社会维度,积极地将社会文化融入人工智能系统,为AI接入社会世界的知识,而不仅仅是片面的数理知识或科学知识。

另一方面,营利性企业不能片面考虑利润、工程科学家也不能片面考虑执行任务,还要汲取人文社会科学家的智慧,反思社会伦理、权力控制、社会不平等、社会偏见等现实问题。

对人文性的深度求索

人工智能科学家李飞飞(2023)在其回忆录《我所看到的世界》中指出:人工智能技术虽然能带来巨大的变革,但其最终目的是为了提高人类福祉和生活质量。她始终强调人类在科技发展中的核心地位,要始终保持对人类价值的关注。

在巴黎AI峰会开幕式上,斯坦福大学李飞飞教授阐述了"以人为本的AI"三大核心价值:维护人的尊严、增强人的能力、促进社区发展。图源:新华社

2019年,李飞飞教授在斯坦福大学领衔成立了“人工智能研究所”。这一研究所的英文全称是Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (简称HAI),直接突显了“以人为中心”的基本旨趣。HAI在简介中说出了该研究所的成立理由:

1.人类面临翻天覆地的历史性变化,为了让这些变化有益于人类,我们需要让人工智能能够理解人类。(Humanity faces radical historical changes, and to make these changes beneficial, we need to make AI capable of understanding human beings. )2.为此,人工智能的创造者必须代表不同的社会群体和各种学科。(For this, the creators of AI must represent different social groups and a diverse array of disciplines. )3.人工智能创造者的共同责任是引导人工智能对星球、国家、社区、家庭和人们的生活产生积极影响。(The collective responsibility of AI creators is to guide AI to positively affect the planet, nations, communities, families, and people’s lives.)

在技术与社会、AI与人类的复杂关系上,HAI代表了人工智能科学家的警惕以及对人类社会的敬畏,体现出一定的伦理自觉和社会责任。他们已经较早地意识到,技术发明的目标是帮助人类创造一个更美好更公正的社会。对此,学界将Human-Centered Artificial Intelligence(以人为本的人工智能)简称为HCAI。

关于HCAI的研究在这两年也越来越多。其中,日本立教大学教授Rezaev(2025)提醒到:

不能只是把“以人为本的人工智能”当成新的流行语。也就是说,HCAI不能沦为一句口号,要切实思考什么是真正的“对人类有益”。

这也引出了AI“人本主义”的第一层内涵:让AI服务于人类共同利益,而非取代或控制人类。

健康、安全、和平、幸福……这些都属于人类的共同利益。正是建基于此,科学家尝试将AI应用于医疗诊断、环境气候监测、老年照料、数字治理、学生教育等等,并让这些技术向基层、贫困地区、低收入群体推广,以克服这些公共服务背后的社会结构藩篱。

那么,在AI的发展及应用已经势不可挡的背景下,带着技术变革的诉求,我们应该如何减少新技术产生的负面影响呢?

这进一步引出了AI“人本主义”的第二层内涵:管控AI可能引发的次生风险,让AI成为人类文明发展的共生伙伴。当然,这背后涉及建设“人类命运共同体”的美好愿景——只有全球间的持续对话、协商议事、共同治理,人类才能一起应对AI带来的挑战。

总之,在充满人文性的AI时代,技术与社会是亲和的,工具理性与价值理性亦是统一的。笔者相信,这也会更加接近马克思和恩格斯所定义的共产主义社会——自由人的联合体和个人自由的全面发展!

参考资料:

1. “对话郑永年:DeepSeek带来的震撼与启示”,微信公众号“侠客岛”,2025年02月06日。

2. 崔伟,“DeepSeek 的启示:人工智能真正的竞争,现在才刚刚开始”,微信公众号“数字社会发展与研究”,2025年02月06日。

3. “郑永年教授:人工智能与人类的终极思考——如何避免成为会说话的羊?”,微信公众号“腾讯研究院”,2024年11月22日。

4.Rezaev, A. V., & Tregubova, N. D. (2025). Looking at human-centered artificial intelligence as a problem and prospect for sociology: An analytic review.Current Sociology, 73(1), 120-138.

5.Ding, J. (2024).Technology and the Rise of Great Powers: How Diffusion Shapes Economic Competition. Princeton University Press.

6.Li, F. (2023).The Worlds I See: Curiosity, Exploration, and Discovery at the Dawn of AI. Flatiron Books.

★本文作者: 李明令 华南理工大学公共政策研究院 助理研究员

(点击图片阅读更多李明令的文章)

郑永年:中国能否成为一个“开源国家”?

DeepSeek“出圈”下一步:我国如何构建AI新变革与创新环境?

郑永年×黄铠×袁晓辉×刘磊×刘少山:人工智能社会的机遇与挑战

关于IPP

华南理工大学公共政策研究院(IPP)是一个独立、非营利性的知识创新与公共政策研究平台。IPP围绕中国的体制改革、社会政策、中国话语权与国际关系等开展一系列的研究工作,并在此基础上形成知识创新和政策咨询协调发展的良好格局。IPP的愿景是打造开放式的知识创新和政策研究平台,成为领先世界的中国智库。

网址:“AI民主化”之后,不能放弃对人文性的“深度求索” https://www.yuejiaxmz.com/news/view/781041

相关内容

DeepSeek App:深度求索推出的AI智能对话助手AI赋能健康生活:探索科技与人类健康的深度融合

开搜AI搜索深度分析报告

AI:解放还是替代人类?深度探讨AI对未来的冲击

AI赋能全民健身:探索深圳170套智能健身房的未来

AI搜索小红书:生活中的智慧助手能否应对人性复杂?

深度探索:四川风情之旅与文化体验作文

旅游时深度探索与体验当地文化之道

百度文库AI文档助手,个性化服务,生活工作两不误

Character.ai:每个人都可定制自己的个性化AI