话说游牧老物件(第二期)——蒙古包锅架

内蒙古的呼伦贝尔草原,体验草原游牧文化和蒙古包住宿 #生活乐趣# #旅行建议# #乡村旅游推荐#

按照蒙古族谚语推测,游牧民族最早的锅架是三块石头拼用的,灶炉兼锅架。后来,火撑子成为蒙古包最早的锅架子,千百年来延续了灶炉锅架一体的功能。

火撑子蒙语图拉嘎,摆放在蒙古包中央,点火后,炊烟从蒙古包套脑散发出去。其优点是可移动,一器多用,坚固耐用,非常适合游牧生活。

火撑子为熟铁锻打制作,铁箍有三圈,四圈不等,足柱有三个四个不等,支架和铁箍用铁钉固定,也有富户人家和王府用六个支柱四道铁箍的大型图拉嘎。

(晚清-民国时期的图拉嘎,直径40厘米、高50厘米。)

图拉嘎被认为是火神栖息之处,过去,蒙古族的祭火仪式均以图拉嘎为中心举行。据说三个脚的图拉嘎分别代表男主人、女主人和儿媳妇,因此举行婚礼时新娘首先要祭图拉嘎。

从目前看,呼伦贝尔牧区并没有发现清代以前的火撑子出土记载和流传有序的传世实物,大部分遗留物都是几经易手了。

呼伦贝尔草原火撑子和青海、藏区火撑子大同小异,呼伦贝尔建城后,旅蒙商进入草原,牧区使用的火撑子主要从河北地区贸易而来。

到了民国时期,呼伦贝尔牧区蒙古包仍然使用明火火撑子。当地长者认为1919年以后,呼伦贝尔牧区蒙古包里才开始使用带烟筒的炉子。之前都是使用明火火撑子,这一观点与历史记载吻合。

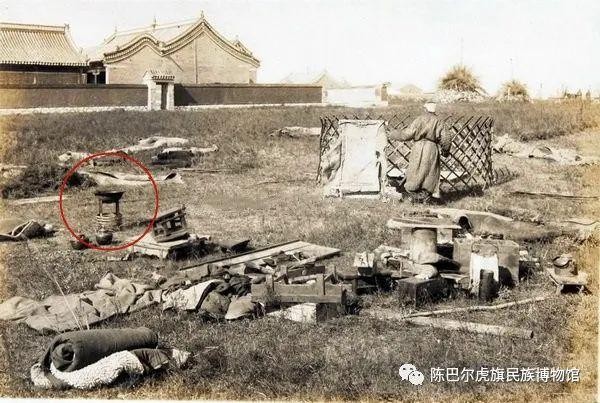

(1935年,甘珠尔庙旁,牧民正在拆收蒙古包,家具用品摆了一地,牧民仍然在使用老式火撑子。)

火撑子的本土制作离不开烘炉。呼伦贝尔最早开设本土烘炉的记载是1912年3月,山东淄博人王崇礼来海拉尔开设天义炉,以制作和修理木轴车、大板车等铁活儿为主,1929年1月,苏侨刀年在西二道街70号开设打铁作坊,1930年1月,河北宁津人张殿臣在桥头街开设振兴炉。同年,王日芝的永盛炉,张能富的张铁炉相继开业,其中张铁炉制作俗称“三脚子”的蒙古火撑子为主。

这种“三脚子”为简易火撑子,一根扁铁弯成圆圈穿在三条铁腿上,三脚和锅圈并没拍死焊接,而是根据游牧特点设计,可把锅架三脚挪到一堆,用时散开支上,后来也出了“四脚子”,可能是考虑多一个脚能均衡一下支点。毕竟三脚虽然稳固,但是对称支开才能平衡,一个脚卡住就不好用了。

很多人见到这种火撑认为是年代更早的火撑子,实则是上世纪2、30年代就地生产的流行款式。其制作年代晚于三圈四圈的立体火撑子,可视为图拉嘎和蒙古炉子之间的过渡产品。

(民国时期的图拉嘎,直径40厘米,高35厘米。)

1923年,河北省饶阳县的尚启云在海拉尔二道街首先开办庆发长白铁铺,主要产品有铁皮炉、烟筒、水桶、水壶等。当时白铁为国外进口,称白铁加工业为洋铁铺,之后在满洲里里、扎赉诺尔区等地逐渐增多。带烟筒的铁皮炉子开始逐渐进入蒙古包。被称为“蒙古炉子”,蒙古包里的木制锅架到了新中国成立后,才开始逐渐普及。

在牧区、衙门、寺庙及固定结构房屋因使用砖木灶炉,木制锅架只在城镇流行,进入蒙古包年代较晚。除了极少数牧主家蒙古包有木制灶台外,直到新中国成立后木制锅架才逐渐进入蒙古包,主要在新巴尔虎左右两旗流行。

(该锅架曾在新巴尔虎左旗牧民家使用。这个锅架是上世纪60年代的产品,长106cm、宽40cm、高70cm。由落叶松木制成,采用了榫卯结构,因后期使用中多次刷涂油漆,呈龟裂状,架腿也因长期在野外使用而磨损。锅架正面横梁内有一立柱缺失。从它的器型我们仍然能看到它的溯源,特别是架腿边的双边耳,从寺庙供桌的款试演变而来,应为上世纪60年代产品。这与过去新巴尔虎左右两旗寺庙较多,受到宗教文化影响有一定关联。)

(该锅架为新巴尔虎右旗博物馆藏品,长109cm、宽38.5cm、高72cm,曾经当地牧民家使用,该锅架款式简化,为落叶松木制。架腿一根横梁缺失后用桦木方子修复。颜料涂底色后清漆罩面,内框镶入木角线,榫卯工艺也简化,架正面横梁上使用透卯工艺,突出实用功能,弱化了美观性。立柱边双耳消失,与当初办公桌制作工艺接近,应为上世纪70年代产品。)

木制锅架有两种,早期为固定式,后来出现折叠式。有素面,也有彩绘的,和碗柜搭配在蒙古包门东位置摆放。

海拉尔木器厂成立于1953年6月,木锅架是其传统产品之一,为满足牧区需求,1961年试制铁木三用锅架。该产品是具有呼伦贝尔特色的民族用品。三用就是一面当锅架、当中部分当菜板,另一面可以放洗菜盆三用,实际上与原有产品实木锅架功能一致。表明蒙古包生活方式发生了变化,过去的“一锅出”一个铁锅在一天的生活里熬奶茶、煮奶皮、炸果子、煮肉、汤里下挂面或大米的简单烹饪方式发生了变化。

从上世纪70年代初开始,牧业旗二轻维修企业普及了电焊、电钻、气锤、车床等设备,开始仿制海拉尔木器厂蒙古包锅架,铁锅架优点是可以折叠,比木锅架更轻便,游牧时不占用空间,曾风靡一时。各个旗制作的铁锅架基本结构相同,但大小、纹饰不尽相同,纹饰主要以花卉,钱纹、方胜纹等为主。

有用圆钢,也有用角铁制作的,铁木锅架从上世纪60年代一直使用到90年代,因为定居增多而逐渐淘汰。除了显著优点,其缺点也显而易见,没有表面防锈工艺,容易生锈,烟垢难以清理。

到了上世纪80年代,牧区生活好起来了,旗县机修厂在铁艺锅架基础上,设计出铁艺花盆架供居民需求,也制作了一些简易锅架供牧区和居民使用。

(该铁木三用锅架为海拉尔木器厂产品,使用圆钢、扁钢等型材制作,制作规整、美观,其外形与木质锅架形似,陈巴尔虎旗牧民家使用。长100cm、宽40.5cm、高75cm,使用Φ1cm圆钢制成,上面一块木板缺失,原为锅架上的工作台,纹饰为钱纹,也称球路纹,四方排列。钱纹是中华民族传统纹饰,在汉代瓷器上始见,在上世纪90年代前,在东北家具上广泛使用,显然受到其影响。)

我们从上世纪的老照片可以研判,无论是木锅架还是后出的铁木三用锅架,在蒙古包并不普及,除了富裕户,毕竟那时候20天左右要迁徙一次营盘,蒙古包人口也多,也并不适合安放多余的家具,特别是人民公社化后,除了生产队采购,个人并无多少私产可以带着游牧。在当初的时代也算是奢侈品了,从陈巴尔虎旗原机修厂的调查来看,从1975年开始,铁艺锅架只制作了十几台。三用铁木锅架目前遗留的较木制锅架更为少见,大部分都进了废品收购站。

(蒙古族布里亚特人、鄂温克族通古斯人过去使用这种木质锅架,为桦木制作,高42cm、宽35cm。该图片由鄂温克族自治旗锡尼河西苏木好力宝嘎查牧民斯登之子达瓦、妻子嘎拉森道力玛供图。)

(鄂温克族通古斯人过去使用的柳条编制的锅架,边长31厘米。有时柳条凳子板掉了,直接当锅架使用。)

(牧区上世纪80年代的双层锅架。)

除了蒙古包用主流款式的锅架,也有一些游牧部族习惯使用自制锅架,鄂温克族通古斯人则一直使用桦木制作的锅架。蒙古族布里亚特人也使用木制锅架,但有一些区别。

木、铁锅架虽然存在时间较短,反映了牧区时代的变迁和社会进步。

网址:话说游牧老物件(第二期)——蒙古包锅架 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/810954

相关内容

石家庄到内蒙古草原旅游—石家庄到内蒙古草原旅游=内蒙六日游赵旭东. 2010. 侈靡、奢华与支配——围绕十三世纪蒙古游牧帝国服饰偏好与政治风俗的札记. 民俗研究, 第2期

内蒙古旅游6天行程规划,真心分享的实用攻略

全面的内蒙草原攻略、自驾游常识

蒙古族传统家具的装饰工艺

旧书重读:蒙古族咸奶茶

哈萨克族毡房=蒙古包?快别丢人了,赶紧来看看它们的区别吧

蒙古包蚊帐怎么清洁和保养,家居常识,家具资讯,胜芳在线

mulun 牧仑 奶酪原制即食内蒙古特产健康营养零食儿童奶制品孕妇牧民手工制作 37.2元

蒙古族服饰文化与时尚的一次激情碰撞