传统手工艺如何回到当下生活?

竹、藤、柳编织

是中国传统文化

重要的组成部分,

当传统的篮筐编织工艺

介入当下生活空间,

会呈现什么样的意象?

今天,对于“上手的技艺”很少被人谈起,而对于非遗手工艺创新的讨论则不绝于耳。真正创造出既具有使用功能、为市场所接受,又能够发扬传统工艺、展现当代审美价值的案例并不多见。广州美术学院的覃大立教授凭借对篮筐编织技艺的执着探究与创新,在复兴中国传统编织手工艺的道路上取得了可喜的成果,为“留住手艺”提供了经典的文创的示范。

由覃大立教授指导设计编制作品

传统手艺脱离生活就是温室的花朵

在经纬交织穿梭的光影里,人类活动的种种印迹仿佛被编织定格于潮起潮落的生活长河中。

近年来,手工艺非物质文化领域的热度不断升温,我们应该怎么让传统手艺回归当下生活?就大众关注的各种话题,本报记者在广州美院设计大楼覃大立教授的工作室,完成了对他的专访。

《相拥》,广州美术学院,作者:李园菲、黄靖,指导教师:覃大立

他反复强调:手工艺源自民间、来自生活,几千年来中国的手工艺生产、加工和使用都与人们的生活息息相关,脱离生活的手工艺就像是“温室里的花朵一样无法真正融入自然的怀抱。要振兴传统手工艺最根本的问题还是要回到当下生活本身,要让手工艺真正融入社会”。

覃大立作品:五谷丰灯

手工艺无可替代,创新靠心手相连

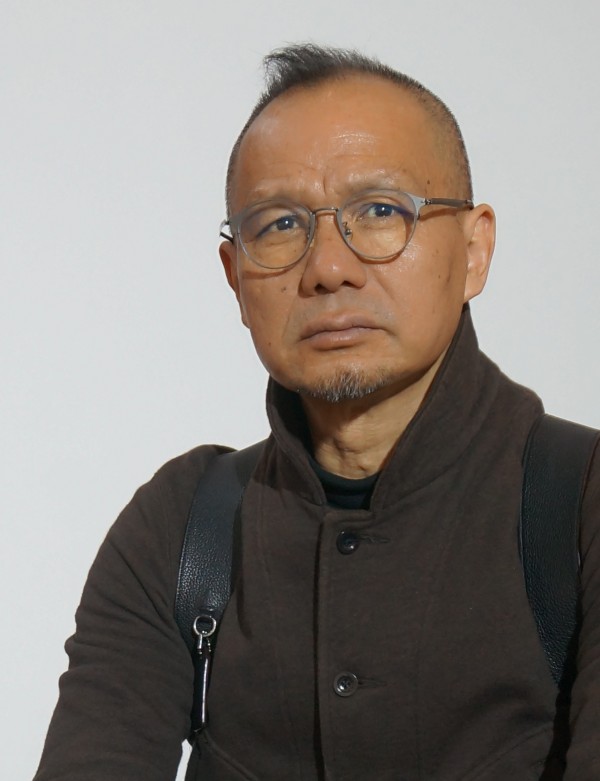

覃大立是广州美术学院的教授,是我国纤维艺术领域成果丰硕、辛勤耕耘的艺术家和实践者。

采访中记者印象深刻的一句话是:“手工艺承载着我们的传统文化,是古今文化认同的一个载体。心手相连这非常重要。手工艺是物质的,更是精神的,是文创产业的重要基础。”覃教授介绍,近年竹、藤、柳编织产品在广交会上年成交额达4亿美金,成为国外客商最欢迎的中国文创产品。

覃大立《路径.捷径》

他告诉记者:一次广交会的偶然相遇,给他提供了一个探索纤维艺术新境界的难得机会。国外客商希望开发篮筐这一类材料编织的产品。他开始尝试用柳条、藤条、木皮等材料进行设计和创作。

他说:满足国外厂商的“需求”是一种有实用价值的思维方式,只有“强调编织本身”,找到其唯一性和不可替代性,在传统编织基础上衍生出新的编织针法记忆,同时要介入思想,才能获得市场的欢迎。

《毛毛球》,作者:覃大立,材料:柳条

他认为,与其花费时间思考抽象的创意,不如直接将精力投入对材料特点和语言的研究中,最大程度发挥出材料的特性。如柳条长度不长,表面光滑,每一根的粗细均匀,但收口效果不佳,更适于编织一些富有转折和造型粗犷的产品……根据这些特点进行的相关技术和造型的开发,将产生出不同于以往的新的编织形态。他的这些思考和实践很快结出了丰硕的果实,一系列突破传统的尝试在篮筐、生活实用品、装置艺术、纤维艺术之间跨界转换,形成了新的艺术形态,以一种新的语言呈现出来。

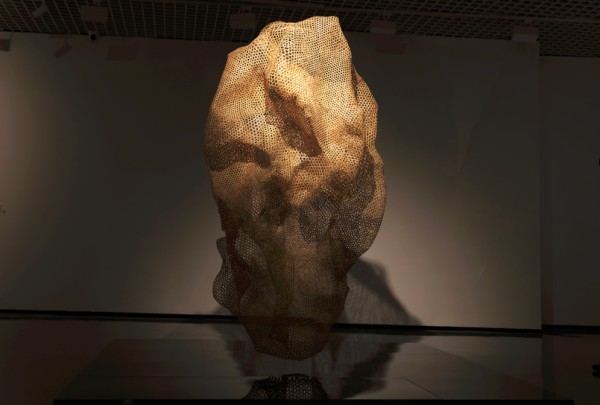

作品《浮生若梦》四川美术学院 指导教师:覃大立

传统手艺回归当下,绝不能否定传统

非遗手工艺中蕴含着中国文化中的视觉基因和审美意境,它来源于日常生活,更应当回归于当代生活。如何帮助手工艺重新回到我们的日常生活中?

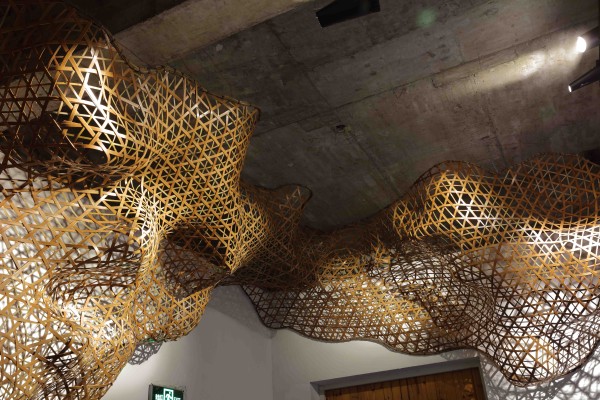

覃教授尝试研发新的编织技术去实现各种新的造型,进而展现新的审美“空间”。他尝试将传统的编织地毯的栽绒技术运用到柳条、藤条等材料之上,改变了经线和纬线的穿插方式,以结构的造型变化催生出新的造型,实现了柳条和竹藤材料的立体造型编织的突破。除了像灯具、茶具这一类的实用物品,近年来,覃大立还创作了一系列大型的室内空间造型,将竹藤材料的特性演绎到新的艺术高度。

《书海》,海南三亚瑰丽酒店大堂艺术装置,作者:覃大立,材料:藤条

关于传统手工艺如何回归现代生活,覃教授指出,传承与创新绝对不是简单否定我们的传统。很多艺术家往往大谈“跨界创新”,如果重点强调跨界,就不是传统回归现代了。我们要做的是在传统这棵老树上嫁接现代的文创新芽。

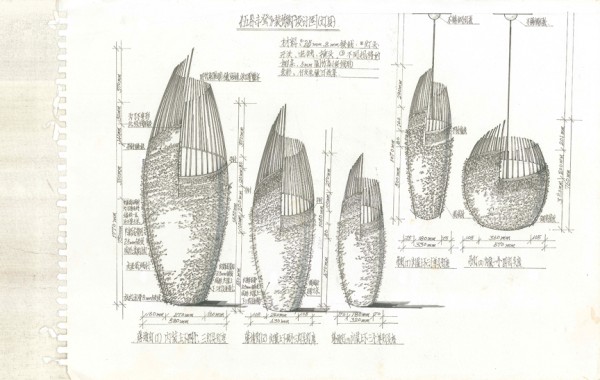

关于这个方面,他做了很多创新,获得很多专利。比如,他创造了“竹编六角针多曲面无骨成型法”,将竹藤编织工艺引入现代建筑空间与大型雕塑装置作品领域,使作品造型走向了自由意境,空间造型形成多曲面美感,丰富了编织图形的表达力与编织本体语言的特征彰显力,赋予了作品无限想象与延伸的空间。

覃大立指导学生创作手工艺作品

覃大立认为,编织工艺最关键的核心并不是造型的创造,而是对当下社会人们的生活和使用方式的再设计。只有找到合理的使用方式,才能激发新的欣赏和审美认知,才能使手工艺产品具有不断生发的动力和与现代社会结合的契合点。从某种角度来说,就是将使用方式在其可能的方向上予以放大,形成审美趣味的延伸。事实上,审美也是一种现代功能的实现。今天,一些对审美的表达还停滞在书本的理论知识层面,并没有和社会、和人们的生活发生关联,其结果只能是一纸空谈。

对话覃大立:领悟篮筐编织文化,共谋传统手工艺传承创新之路

广州日报:随着现在社会科技的发展,在现代社会机器的速度比手艺人要快太多了,传统手工艺还有传承创新的价值吗?

覃大立:手工艺的传承与创新,当然有非常重要的价值,藤竹编织是中国传统工艺文化的重要组成部分。如何把充满魅力的传统藤竹编织工艺融入当下的文化与经济建设中,在传承中求变革、求创新,形成新的发展模式,正是我不断探索与不断追求的新境界。

覃大立作品手稿

比如,本人负责的国家艺术基金项目,就是一个探索传统手工艺现代出路的重要个案。我在四所美术学院开设课程,意在探讨“让传统篮筐编织融入当下生活”的可能性,鼓励学生以真诚的学习态度,用真心去领悟篮筐编织文化,带着勇于实验的本心,以不埋怨、不放弃、不逃避、不灰心的精神,共谋传统工艺文化传承创新之路。

烟云

广州日报:越来越多的老手艺正在慢慢消失,传统的“现代”转化,是一个“世纪难题”,您认为如何“现代”?

覃大立:传统篮筐编织技法主要是对图案的编织,但都是平面延伸,并已相传了数百年,加上使用方式也无任何改变和创新,致使这种产品模式已不太符合当今时代的需求。今天,人们更希望艺术能够创造新的形态、新的生活方式,作为篮筐艺术理应也要在当代艺术的语境下展现出新的模式。我读书时候的老师,就曾经强调手工艺设计应当表达观念和表现材料本体美,通过编织本身创造思想及满足功能需求,由此才可能让营销创造利润。

一方面,倡导从编织内部进行改造及探索,以此应对当下生活方式的快速变化,同时融入现代建筑空间及语境于创作中;另一方面,倡导以非常态视觉表达编织本体,强调装饰融入功能构件中,反对为装饰而装饰、为艺术而艺术的虚伪创作,以见微知著之态度对待艺术。

广州日报:能否给我们读者谈谈传统手工艺活态传承的困境及出路?

覃大立:传统手工艺走出困境的真正核心应该是“自救”,以“自救为主,扶持为辅”。现在不少对传统手工艺的保护总是停留在理论或不断复制的层面上,这并不能使传统手工艺走上良性发展的道路,反而浪费了大量人力、物力和财力,延缓了传统手工艺产业的复兴。只有那些真正具有使用价值、能够为市场所接受,并创造出经济效益的手工艺术,才有可能在市场的洗礼和考验中繁荣发展。因此,手工艺要在今天的社会存在和发展,其中最重要的是要成为一种“空间”。这里所说的“空间”并不是平常人们所说的物理的空间,而是一种“有承载能力的空间”,手工艺的生产和艺术要成为一种能够承载现代人的情感和文化的“空间”。

五谷丰灯

广州日报:那么让现在的年轻人去传承、和发展手工艺的关键是什么?

覃大立:要让传统手工艺复兴要特别强调营销。传统手艺全手工太耗时,经济效益是一道绕不过去的坎,尤其在当下更具有现实的意义。只有创造经济效益,才有机会吸引更多的青年人投入传统手工艺行业当中,这个行业的生存和发展才有保障。今天的营销模式和过去早已不同。作为设计者,今天应该有主动营销的观念,只有熟悉了当下的营销方法和趋向,对设计的推广才具有积极的推动作用。

文/广州日报·新花城记者:吴波

图/广州日报·新花城记者 :吴波

视频/广州日报·新花城记者:吴波

广州日报·新花城编辑:李亚妮

网址:传统手工艺如何回到当下生活? https://www.yuejiaxmz.com/news/view/85579

相关内容

回归生活, 传统手工艺活化之路潘鲁生:让传统手工艺回归生活

回归生活,传统手工艺活化之路.PDF

传统民间手工艺如何走出“深闺”

当代手工艺引领艺术回归生活

让传统手工艺融入现代生活

材料·工艺·形态———传统手工艺及其关键词解读

全面理解中国传统手工艺

中国十大传统手工艺

【生活美学】中国十大传统手工艺