从“依赖”到“独立”,再到“互赖”是个怎样的逻辑

情感成熟度:从依赖到独立的转变 #生活知识# #情感心理#

《高效能人士的七个习惯》,作者史蒂芬.柯维,被时代周刊誉为“思想巨匠”“人类潜能的导师”,并入选影响美国历史进程的25位人物之一。

如果不是书友会共读,我很难拿起这本书,因为对作者太陌生,但打开之后,就有点放不下,这本书太好了,以至于看完后,迟迟不敢动笔写看后的收获。

本书先是介绍了“七个习惯与三个成长阶段的关系”,然后又分别介绍了七个习惯,七个习惯看似简单,但作者的简单中蕴含着深刻的道理。

一、如何成长为高效人士

1.先弄清楚两个概念:习惯和效能。

什么是习惯?习惯是“知识”、“技巧”与“意愿”三者的混合体。知识是理论性的观念,指导我们做什么和为何做;技巧是如何做;意愿是想做,三者的结合体成为习惯,习惯,就是按照自己的方法做想做的事情。

什么是效能?本书主题是高效能,那什么是效能呢,作者指出,效能包括两个因素:一是“产出”,即“金蛋”,也就是你希望获得的结果;二是“产能”即鹅,也就是你借以达到目标的资产或本领。有下金蛋的鹅,才有可能持续不断的下金蛋。这就是效能。

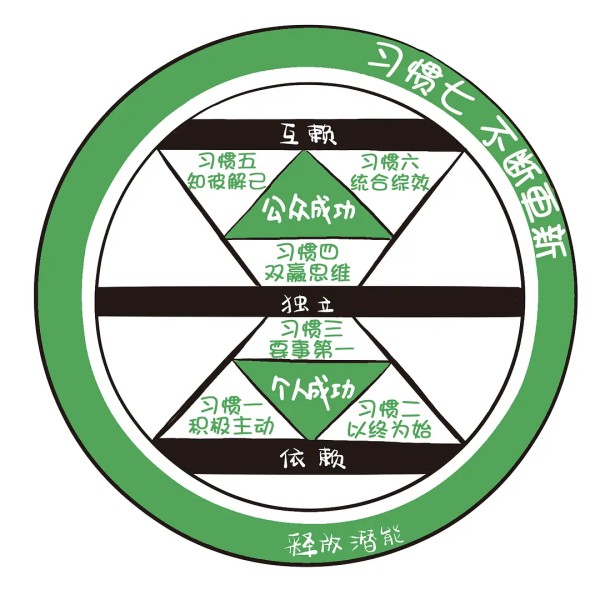

2. 七个习惯与三个成长阶段的关系

七个习惯与三个阶段的关系

高效能的人会经历三个时期:依赖期——独立期——互赖期,依赖期是成年之前,独立期是刚成年后,而经过修炼,我们达到互赖期,也是我们理想的阶段。

这个过程会达到两个阶段:“个人成功”阶段、“公众成功”阶段。

从依赖到独立的“个人成功”阶段,有三个习惯可以学习:积极主动,就是从“我不得不做”变成“我想做”;以终为始,就是“先在脑海中构建未来,才可能在现实中实现未来”;要事第一,就是“多做重要的事情,就会减少紧急的事情”。

从独立到达互赖的“公众成功”阶段,有另外三个习惯可以学习:双赢思维,就是“要不然你也成功,只有我的成功我不要”;知彼解已,就是“比被别人理解更重要的,是理解别人”;统合综效,就是“你相信你可以和竞争对手/合作伙伴共赢”。第七个习惯是“不断更新”。

3.七个习惯具体是什么

习惯一:积极主动——个人愿景的原则

心理学流行的“基因决定论”、“心理决定论,即由父母教养决定”、“环境决定论”被作者认为“有待商榷”,作者指出,不论如何,你都有“选择的自由”,这种自由来源于人的四种天赋:想象力、良知、独立意志、自觉。“若非拱手让人,任何人无法剥夺我们的自尊。”令人受害最深的不是悲惨的遭遇,而是默许那些遭遇发生在自己的身上。说白了,我自己绝对是由我自己决定。

行动胜过“感觉”。积极主动的人以实际行动来表现爱。任由感觉左右行为是不负责任的做法。

着重于扩大“影响圈”,缩小“关注圈”。“关注圈”是你注意力看到的地方,“影像圈”是你可以有所改变作为的地方。我们需要着重于“影响圈”,把心力投注于自己能有所作为的事情,所获成就将使影响圈逐步扩大。消极被动的人全神贯注在“关注圈”,时刻不忘环境的种种限制,他人的种种缺失,徒为无法改变的状况担忧。积极主动的人,关注圈和影响圈不相上下,如此影响力才能做最有效的发挥。

别让问题制服了你。人生的问题可以分为三类:可直接控制的问题、可间接控制的问题、无能为力的问题。针对一,解决之道在于改变习惯;针对二,有赖改进发挥影响力的方法来加以解决;针对三,我们的责任就是以微笑真诚平和的态度接纳这些问题。如此才不至于让问题制服我们。

不怕犯错只怕不改过。先从自己做起。人的一生,选择错误的几率颇大,无怪乎常会有悔不当初的遗憾,但木已成舟,这些都需列入个人无法控制的关注圈。承认、改正并从中吸取教训,才能真正反败为胜。

习惯二:以终为始——自我领导的原则

确立目标,以目标为始。比如建造房子,需要先设计房子的样式、外观等,然后才是各种内里的施工图纸。比如领导与管理的区别,管理是有效的把事情做好,领导则是确定所做的事是否正确;管理是在成功的阶梯上努力往上爬,领导则指出所爬阶梯是否靠在正确的墙上。深刻又形象。

习惯三:要事第一——自我管理的原则

四象限原则,是个人管理的重要原则,从重要性和紧急性两个维度分为四个象限来分类我们的工作,重要不紧急的事情需要有25%的精力去做,重要紧急的事情逐渐缩小所占比例,杜绝不重要不紧急的事情,规划不重要但紧急的事情。

这个习惯中还涉及到个人管理的四步骤:确定角色、选择目标、安排进度、逐日调整。

首先是写下个人认为重要的角色,然后为每个角色制定未来1周欲达成的2-3个重要成果,根据目标,安排未来7天的行程,即计划,然后每天早晨依据行事历,安排一天的大小事务。

以前觉得制定周月计划总缺少些什么,现在想来应该是角色不清,知道了角色定位,再去制定目标、计划,清晰了很多。

习惯四:双赢思维——人际领导的原则

人际关系有六种模式,作者推崇利人利己的双赢思维。

正好这段时间在困惑人际关系该以什么为原则,今天就看到这个解析,很实用。某人说,她累了,只想想自己,不想考虑她人,要自私起来。这是一种选择,但这样其实很难建立起来和睦融洽的人际关系,孤独感还是会伴其左右。而我自己呢,之前总是在人际交往中,有点界限不清,有点损己利人的倾向,也是不对。

那怎样才能建立双赢思维呢?

以下是五要领:

① 双赢的品格:真诚正直、成熟(也就是勇气与体谅之心兼备而不偏废)、富足心态(拥有厚实的价值观与安全感)。

② 双赢的人际关系。

③ 双赢协议。

④ 双赢制度。(比如在企业里不奖励销售明星,而看整体目标完成情况。)

⑤ 双赢流程。不看立场而看利益。这个与我们现有思维差异很大,但无疑会使协议更易达成,所以,需要调整思维。

又是使自己的世界观有所改变的一章。

习惯五:知彼解己——将心比心交流的原则

首先寻求去了解对方,然后再争取让对方了解自己。这一章有点心理学的味道,但实实在在是讲人际沟通的,佩服作者的洞察力。

作者指出:一般人聆听的目的是为了做出最贴切的反应,根本不是想了解对方,是在“伪装成我在听”。

反思我这几天和某人的沟通,真的是打着倾听的幌子在布道自己的见解。所以很难达到理想的结果。

日常沟通中容易存在的四个问题:我们在听别人讲话时总是会联系我们自己的经历,因此自以为是的人往往会有四种“自传式回应”的倾向:价值判断、追根究底、好为人师、想当然。这是需要解决的。

解决办法:适时扮演知音,真正聆听对方说话,不联系自己,不灌输思想,知彼。需要的时候勇敢表达自己,但是表达也要技巧。表现出对他人的体谅与尊重,并且需要坚持做。

习惯六:统合综效——创造性合作的原则

统合综效的基本心态是:如果一位具有相当聪明才智的人跟我意见不同,那么对方的主张必定有我尚未体会的奥妙,值得加以了解。

很特别但是很正确的一种说法。

能达到统合综效的人,需要兼具人类四种特有天赋、以双赢的动机及将心比心的沟通技巧。才能达到统合综效的最高境界。

敞开胸怀,博采众议,课堂上、会议桌上、家庭里都可以使用。开辟第三变通方案,尊重差异、化阻力为助力,重视个人参与。方法很多,需要我们真切操练起来,才能真正将知识变成自己的。

习惯七:不断更新——平衡的自我更新的原则

习惯七的主旨就是磨练自己,从身体、精神、心智与社会情感等四个方面,增进个人产能,累积其它修养的本钱。

身体方面:适当运动助健康

精神方面:荡涤心灵的尘埃

心智方面:不要停止自我教育。自我教育的最佳方式,莫过于养成阅读文学名著的习惯,进而师法伟人。推荐每周一书。写作是砥砺自我的另一个有效途径。

社会情感方面:历练待人处事之道。这种磨练和习惯四五六关系密切。习惯四、五、六的内容是:双赢思维、知彼解己、统合综效。化解分歧的第一步是实际“双赢思维”。文中这里有一段话可以反复阅读,类似手把手教人如何沟通。

二、那些深深触动我的地方

一本经典的书,不管你读多少遍,每一遍都会有每一遍的感悟,这本书应该就属于这类经典。

除了上面介绍的内容,还有几点让现阶段的我感触颇深。

1. 什么才应该是生命的重心——以原则为重心。

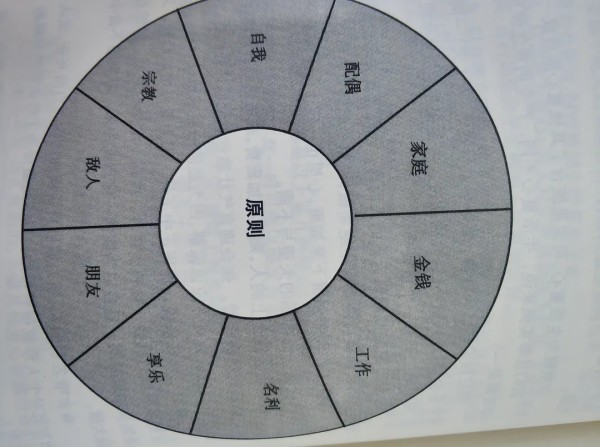

以原则为生活重心

习惯二中提到,日常我们要以原则为中心,而不是其他,比如配偶、家庭、金钱、敌人等,只有以原则为中心,才能让每一个决定都是主动的而非被动,是经过通盘考虑而不是一时冲动,根据原则所做的决定,能提高自我的价值,能使自己更有力量。

2.戒掉“自传式回应”

习惯五知彼解己中,提到戒掉“自传式回应”。什么是自传式回应?就是随便一个话头接过来,都能谈自己半小时,或者用自己的价值观、对事情的有限认知,轻易地给出建议。

比如“我当年也经历过你同样的人生阶段,你应该这样做”,这是“好为人师”型的自传式回应,随时随地做人生导师;比如“你忽略了一些最重要的事实”,这是“价值判断”型的自传式回应,随便下判断、给定论;比如“你这么做,还不是为了更多的个人利益”,这是“自以为是”型的自传式回应,妄断别人的动机;比如“为什么你一定要成功?成功有意义吗?”,这是“追根究底”型的自传式回应,根据自己的价值观追根问底。

自传式回应,是把自己放在沟通的中心,是阻碍自己听,阻碍自己理解别人的一种错误行为。

3.不追求“投影”,应该尊重观点的差异。

不要追求别人是自己的“投影”,也就是观点、价值观的一致。

相反,你应该尊重观点的差异,感激团队的多样性。从价值的角度来看,如果两个人观点完全相同,那么其中一人必属多余。

反复看这个观点,比较颠覆,因为日常总爱追求“一致”,所以办了很多蠢事还不自知,影响自己对外交往的积极性,反复看这个观点后,终于知道“求同存异”的最高境界,应该是压根觉得“不一样”就是正常的,必须的,这样世界才有活力。

4.在刺激和反应之间存在着一段距离。

在刺激和反应之间存在着一段距离,我们成长和幸福的关键就在于如何利用这段距离。这与中国的古话“三思而后行”类似,同时,这句话又强调了个人在走这段距离时“自由选择”因为理念不同会带来不同的结果,要“积极主动”。

七个习惯,看似简单,但要成为真正的“高效能人士”,还需要依照每一个习惯切实操练,唯如此,才能带来真正的改变。

注:一般书的附录可看的内容很少,但这本书的附录一定要看,能很好的帮助理解该书!

网址:从“依赖”到“独立”,再到“互赖”是个怎样的逻辑 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/860234

相关内容

单飞:从依赖到独立,你的数字生活新篇章情感独立与相互依赖:在自由与亲密间找到平衡

从依赖到独立:孩子独立生活能力培养的实战策略

独立女性 = 不依赖任何人?

心学问教育咨询,从依赖到自主:家长如何培养孩子的独立生活能力

亲子教育七个方法,让孩子慢慢从依赖走向独立

依赖性人格

AI合理使用与过度依赖的边界在哪?

严密的逻辑=横向逻辑+纵向逻辑+金字塔结构

知名个人成长作家张德芬:女性成长第一步就是摆脱情感依赖