现实生活与自我认同

幸福是自我实现和价值认同 #生活知识# #生活哲学# #幸福哲学#

本文转自:团结报

现实生活与自我认同

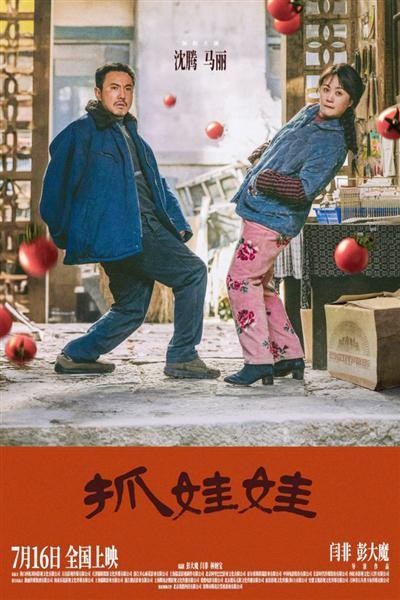

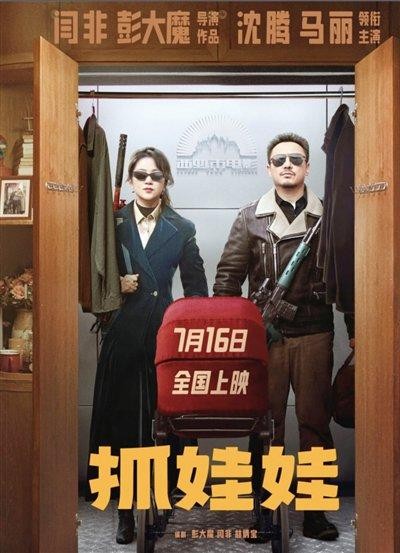

——评影片《抓娃娃》

□类成云

截至7月30日,电影《抓娃娃》票房已经突破23亿元,成为暑期档票房最高的影片,进入中国影史票房榜前40。同时,借助其“低质强碱性搞笑片”的标签,该影片也成为今年暑期档电影的“显眼包”,承受了来自各方的褒贬不一的评论和讨论。当我们仔细分析这些评论和讨论可以发现,这些评价大致可以分为两类:一类比较包容的观众认为《抓娃娃》作为一部商业喜剧片,给观众带来了诸多笑料的同时引发了观众思考,整体表现可圈可点,不能苛求太多;另一类比较严肃的观众则认为影片虽然引发了观众对教育问题的思考,但剧情夸张、表演刻板、价值观混乱,让人如坐针毡。在这两种声音之外,笔者也对这部影片有了新的认识。

对现实生活的重新认识与思考

就在影片被各方舆论包围的时候,导演闫非和彭大魔也再次被观众所关注。两位导演合作的前两部影片《夏洛特烦恼》和《西虹市首富》给生活不如意的中年人,带来了一场“人生可以重新洗牌”的春秋大梦,在充满戏谑、荒诞的情节中将生活的本真与情感的真诚表现出来,初步建构了两人以现实生活为基础,以浪漫或荒诞的手法为特色,以喜剧类型为表现形式的独特风格。而《抓娃娃》则是二人在延续之前作品风格的基础上,对现实生活进行的重新认识与思考。

一是与真实生活接轨。闫非和彭大魔两位导演将现实生活抽离,构建了存在于影片中的让人感到“幸福”的影像城市“西虹市”,承担了展现“真实”现实社会的功能。在《夏洛特烦恼》和《西虹市首富》中,“西虹市”充满了奇迹,能够完成人们“回到从前”和“一夜暴富”的梦想。但在《抓娃娃》中,“西虹市”被反向建构,已经不再承载奇迹,而是被构建成颇具真实生活质感的场域和空间。在这个空间中,有病重的奶奶、贫穷的家庭和热心的邻居,是马继业的真实生活空间,也是马成钢的“项目”孵化基地,是被刻意建构和呈现的符合马成钢标准和想象的世界。这个空间的运行完全以马继业的成才——马成钢认为合格的接班人为标准,是典型的“自我”世界,更是千万父母在孩子教育问题上所希望拥有的能力。从这点上来看,导演们试图通过《抓娃娃》让漂浮的西虹市和价值观落地,与真实生活接轨,展现真实生活的底色。这也是他们对之前价值观的归正和重塑。

二是以喜剧化和荒诞化的表现手法重新观照现实生活。尽管闫非和彭大魔的影片将现实生活进行了抽离和重建,但是,其仍是在现实生活基础上的创作,所以他们对现实生活的抽离不是完全的虚构,还是将充满酸甜苦辣的生活喜剧化,将现实情境浪漫化,甚至荒诞化。《夏洛特烦恼》表现的是失意的夏洛面对“成功”的朋友不可避免地出现落差,借助穿越回的世界实现了自己酣畅淋漓的人生之梦。这是其对现实的不满意、不认同,更是对自己“美好”生活的幻想。《西虹市首富》更是让落魄的王多鱼实现了一夜暴富的梦想,进而开启了自己的富豪生活。“一夜暴富”是多数人的梦想,也是彻底摆脱现实命运的梦幻通道。王多鱼的形象给了诸多拥有此梦想的人一个想象的空间和实现路径,也是对社会中的大多数人的精神关怀,更是对失意与成功的重新解读与定位。《抓娃娃》一改失意人梦想成功或一夜暴富的从低到高的生活越级,而是重新搭建了富豪家庭的“底层”生活,尽管故事有原型,但影片并没有走现实主义创作风格,或者赋予其浪漫主义色彩,而是采用荒诞化的手法将富豪家庭为了教育而回归底层的生活“合理化”。可见,无论是夏洛在秋雅婚礼上被马冬梅拆穿,还是王多鱼被开除一筹莫展,还是马成钢带着家人重新回到老房子生活,都有一个合理的、符合生活实际的理由,但在梦醒时分,又都重新回到现实生活。夏洛认识到马冬梅于他的意义,王多鱼认识到财富与人性该如何去选择,马成钢则重新认识教育,这些都是对社会现实的反映,也是人在现实社会中的必然成长。

可见,不管抽离现实生活还是重新观照现实生活,闫非和彭大魔的电影如同一面镜子,映射出现代社会中的真实的人际关系与情感关系,更展现这种关系中的痛点,带给观众以思考。可惜的是,二人的电影只是碰触到痛点,却并不深究和解决痛点,也导致了其喜剧形式下严肃内核的力度被削减。

现代社会的自我认同

在当下这个高度发达的现代社会中,传统和习惯等秩序保证机制被理性知识的必然性所代替,尽管现代性已经在事实上以一种直接的方式融入个体生活中,改变了人们日常社会生活的实质,也影响了我们经验中最为个人化的那些方面。比如,我们对自我的认同、对他人的信任以及情感关系等。当传统的控制力愈发丧失的时候,人们的日常生活愈发被现代社会所重构,社会中的个体也愈发在多样性的选择中被迫对生活方式进行再次选择。

《抓娃娃》采取了两个叙事视角,前半部分是马成钢的视角,后半部分是马继业的视角。这两个视角巧妙地实现了现代性在两代人身上的接续与自我认同。马成钢,这个为了培养自己的接班人而不惜重回老宅陪儿子过苦日子的富豪,对自己的过去有“清醒”认识:艰苦的童年经历塑造了他成为富豪的独特品质。所以,他带着孩子重回老宅,请了老师定向引导,安排团队全力保障,目的就是为了实现他对自己成功之路的复刻。这种复刻体现出马成钢身上独特的社会化特征。首先是他身上介于传统与现代的思维习惯和保障机制。他在自我形塑的过程中感受到了传统社会的控制力和保障性,并想当然地认为在现代社会中,这套机制可以复制到儿子身上,然而事实是,传统社会的控制力和保障性已然逐步消失。他的复刻之路除了要应对传统社会对现代社会中的人的控制力的逐渐消失以外,同时还要应对现代社会的冲击。不时出现的漏洞就是最好的证明。其次,马成钢对自己有明确的自我认同。这种自我认同是他对自己“成功”的自信,对大儿子不成器的失望和对小儿子教育的自信。他这种认同,是他依据自己对未来的预期而对他的过往经历进行筛选和再组的情况下确认的,是他在自己当前的生命周期的认知。也就是说,他的自我认同具有明显的周期性和独特性,一旦他儿子的教育超出预期,他所面临的风险就是对自我认同的再思考。但在现代社会普遍焦虑的情况下,他的这种自我认同也时刻经历考验。这种考验就来自他视为接班人的马继业。而他是这个社会中所有望子成龙的父母的缩影。

马继业与马成钢的不同在于,他是现代社会中的“原住居民”。他的自我认同首先建立在对父母、奶奶的信任上,这种信任成为他所在的家——“保护壳”的根基。这个保护壳让马继业在与现实生活互动的过程中牢牢地保护了“自我”。也就是说,他对家人的信任让他忽略了在生活中感受到的各种“漏洞”和不同。如果他要认真、严肃地考虑这些“漏洞”,便会感觉到自己的不正常。这也促使他宁愿放弃高考也要追求一个真相。与此同时,他也在不断进行自我质询,用日记保存了一个完整的自我感,用绑架自己的方式实现了对真实世界的探寻,用上体育大学的方式完成了小时候的梦想。这一系列的过程就是他重建现代社会自我认同的过程。与马成钢不同的是,他的自我认同带有对自己未来拓殖的意味,马继业也是诸多正在或者曾经反抗类似教育的观众的代表。

《抓娃娃》探讨的教育问题直接刺激了现代社会普罗大众的焦虑神经,更多人将其聚焦于孩子的教育问题,而忽略了家长对于自身认同的反思。我们生活在一个可比较的社会环境中,多样化和分散化的生活场景也让我们具备了多样化的价值观念,对于教育,对于真实生活,对于成功也当有多样化的认知。

(本文作者系中国艺术研究院影视研究所编审)

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。网址:现实生活与自我认同 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/861369

相关内容

社交媒体中的自我呈现、自我认同与自我实现《自我实现之路》:提升自我认知,完成自我实现

女性自我认同与自我实现的镜像叙事研究——以《你好,李焕英》《热辣滚烫》为例

自我认同理论——个体对自身身份的认同和认知

离婚女性在寻找新生活和自我实现的旅程中 遇到爱情、成长与自我认同的故事

生涯规划与自我实现

自我实现:自我实现

自我实现与人生意义

我的大学生活:自我认识与成长

哲学人生与自我实现.pptx