在一个功利滔滔的世界,如何生活得有意义?

控制语速和节奏:避免滔滔不绝或过于缓慢 #生活技巧# #沟通技巧# #说服技巧#

近日,两届“文津奖”得主、北京大学教授、名著《沉思录》译者何怀宏五年沉思结晶的35篇哲学散文新结集《生活与忆念》由领读文化 & 湖南人民出版社出版。

本书收录了何怀宏自2012年至2019年的读书记,包含了何怀宏数年来独到的阅读体会,为爱思者选书、读书指引了门径。

本书收录的作品涉及西方与中国的政治伦理思想,不乏金句。细致评价柏拉图、弗朗西斯·福山、艾瑞克·霍布斯鲍姆、雅克·巴尔赞、托马斯·索维尔、阿马蒂亚·森、彼得·辛格、约翰·罗尔斯等西方古今著名思想家,并有何怀宏数年来的阅读推荐书单和独到体会,为爱思者选书、读书指引了门径。

作者在书中写到曾拜访著名翻译家、《上学记》作者何兆武先生,还写有为著名语言学家、“汉语拼音之父”周有光先生祝寿的文章,同时何怀宏还深情追思了季羡林先生、邓正来教授,值得阅读。

《生活与忆念》

在一个功利滔滔的世界

如何生活得有意义?

文 | 何怀宏

来源 | 《生命,如何作答?》

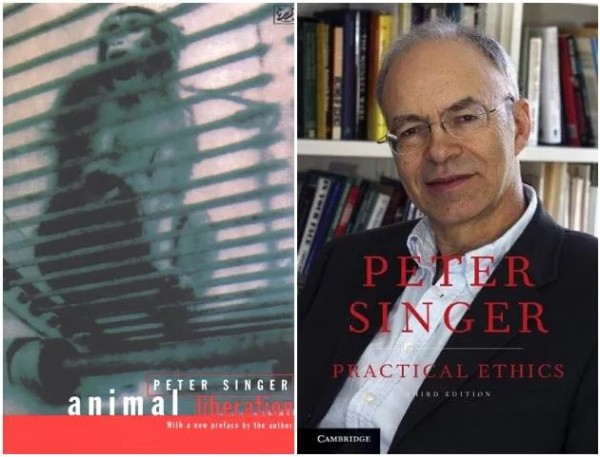

彼得·辛格(Peter Singer)是一个不需要多作介绍的学者,作为一个“动物解放”的首倡者和动物权利运动的积极推动者,他的影响早已超越了学界。其《动物的解放》(Animal Liberation)一书,被视作动物权利保护运动的开创性经典。其《实用伦理学》(Practical Ethics)一书,也常被用作应用伦理学的教材。他在澳大利亚与美国等地的大学辗转任教,一九九九年成为普林斯顿大学生物伦理学的讲座教授。

彼得·辛格(Peter Singer)

彼得·辛格著作

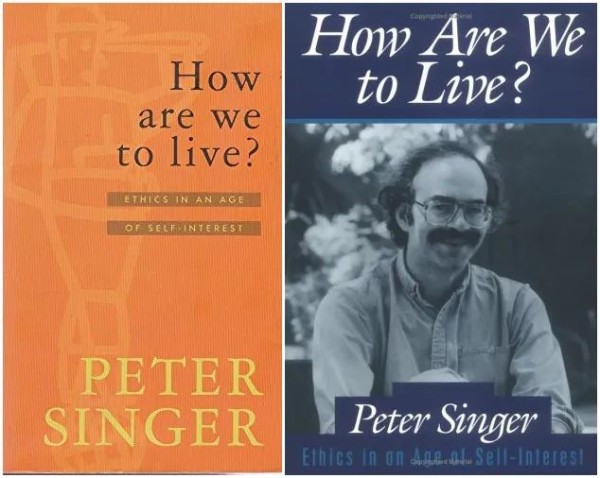

《生命,如何作答?——利己年代的伦理》(How are We to live?—Ehics in an Age of Selfinterest,直译书名是《我们该如何生活?》,在此是采用中国台湾周家麒译本的译法)不是辛格最著名的书,但却抓住了一个特别有意义的问题:在一个利己主义的时代,我们能否以及如何过一种伦理的生活?辛格的答案是:我们能够过一种合乎伦理的生活。所谓伦理的生活,就是以一个特定的方法,对“我该如何生活”做自省,并依照自省的结论过生活。那些选择过伦理生活的人,对世界造成了有益的影响,同时也为自己的生命创造出过去未曾察觉的意义。他们会发现自己的生命变得比做这个抉择之前更丰富、更充实,也更热情洋溢。这种伦理的生活就使他们成为一个更伟大的跨文化传统的一部分。人们会发现,过伦理的生活并不是自我牺牲,而是自我实现。

How are We to live?—Ehics in an Age of Selfinterest部分版本

辛格的事实判断显然是认为我们这个时代是一个利己、自利甚至自私的年代。但伦理的任务不在于适应这个时代,或者张扬这个时代的主流价值观。这种价值观一是追求功利,尤其是经济和物质利益,一是对这种物质利益的追求还主要是对自己、自我利益而非他人或社会普遍利益的追求。辛格的伦理价值判断认为人应当也应该关注精神生活,关注他人与社会。

不过,他的最终理据看来还是较倾向于目的论或结果论的,或更具体地说,是一种功利主义与自我实现论的结合。而且,他希望建立一种在宗教之外,甚至对政治也保持某种距离的比较独立和单纯的伦理学。尽管他也诉诸“可普遍化原理”,他还是想不仅超越耶稣,也超越康德的伦理学。他的伦理学的核心观念不是集中于行为及其规范,而是生活价值与理想。他的确比较乐观,寻求一种全社会的比较彻底和激进的道德变革,并且相信能够把这样一个自利的社会改造过来。

他提倡一种一方面不和一种特定的宗教,甚至完全不和宗教相联系,另一方面也和政治保持距离的伦理,这的确为更多的人提供了一种道德可能,为达成更广泛的伦理共识提供了条件,但如果恼人的政治制度还横亘在前呢?而去掉宗教,是否也将失去特定道德传统中一个最重要的动力和权威?辛格似乎过分强调个人生活,而且是世俗生活。这在一个基本制度打点得较好、总的宗教信仰气氛传统上相当浓厚而不同教派和教义分歧又较甚的社会是可以理解的。但是,如果不是这样一个社会,人们则可能还会更优先地关注制度伦理、政治伦理,同时也有一些人更重视呼唤精神信仰和呼吸精神的空气。

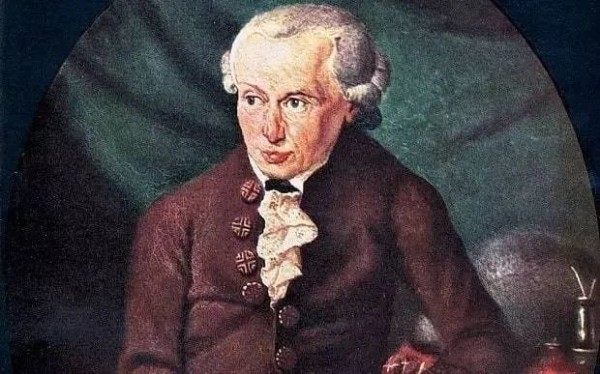

辛格批评康德所持的人让自然的生理欲望服膺于普遍的理性才具有道德性的观点,也不赞成弗洛伊德所说人的生活是由“本我”和“超我”之间的冲突所构成的观点。他说:“我们想当然地认为,遵循伦理的生活一定是一件不舒服、自我牺牲,却往往没有报酬的苦差事。”由此他表现得似乎倾向于开始一种功利主义,甚至快乐主义的劝人行善的教导。但我怀疑这种劝导没有充分认识到道德与利益冲突的一面,或者将化解这种冲突看得太容易。在这个问题上,倒有可能是康德更对,他对人性的认识也更透彻。对多数人来说,不仅把追求精神和服从理性作为更高的价值目标是一件苦事,甚至仅仅遵循规范也经常需要大大加强道德理性和意志来约束物欲与自利。

康德(1724-1804)

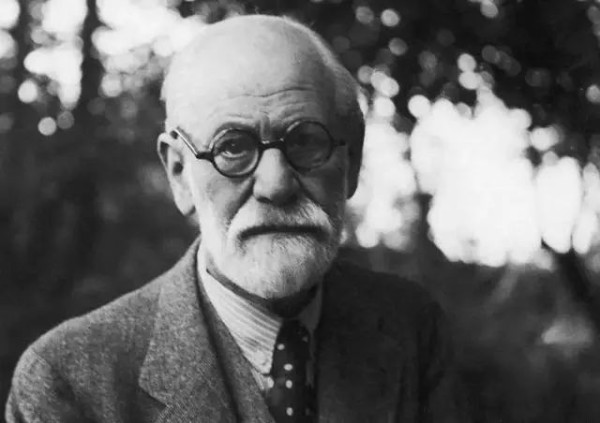

弗洛伊德(1856-1939)

许多人直接认为自我逐利是最大的快乐,而辛格等一些道德家则希望劝导他们转认节欲利他为最大的快乐或利益、幸福。但这一劝导可能说服不了多数人,而且容易将道德的根基混同于开明的自利。在道德上走向现代的功利主义可能是肤浅或者说不必要的,走向古代的快乐主义就可能更加肤浅和不必要。当然,这种道德观和立场对多数人可能比较有效,但是,对恰恰是最有可能过辛格希望的那种生活的少数人呢?这少数人可能会不满足,乃至很不安于辛格主张的这种结合功利和自我实现的道德(这种自我实现依然可以被解释为一种“自利”),而恰恰是这少数人最有可能构成社会道德的先驱或者说精华。不仅是功利主义或快乐主义,甚至整个目的论的立场都可能不足以提供对所有人而言的根本的和坚强的道德理据。

换言之,要真正抵御或节制社会的功利滔滔,还不能仅仅以“利”抗“利”,即以一种开明的自我利益或者社会利益抗衡无止境的自利追求,最根本的可能还是要以“义”抗“利”。承认还有一种比“利”更优先的东西,或者说独立于“利”的东西,这就是我们应当视作具有一种客观普遍性的道德原则、道德义务。的确,要所有人甚至多数人都放弃“利”的主要价值目标可能是不容易的,但是,要求所有人不管追求功利还是别的什么东西,都应当遵循某些基本的道德行为规范,承担必要的道德义务,这是很有可能办到的。

然而,即便如此,我们还是可能会有忧伤和遗憾,即虽然人们“求之有道”,但还是连“君子”也“爱财”——在生活的价值追求方面,社会可能还是“功利滔滔”。就像辛格所说的,主导社会主流的政治与经济模式允许(其实是鼓励)公民以追逐个人利益(一般的意义下指物质财富)为人生的首要目标。

传统社会其实常常是通过等级架构和少数统治来防止一个物欲横流的社会的,即借助社会政治结构来将更重精神的少数人的价值观念作为这个社会的主导价值。但这在现代社会是不太可能了,它也有违于已经进入我们的道德信念的平等和自主的原则。那么,面对一个功利滔滔的世界,那些更重精神生活的人们将何以自处?

这可能不是对所有人,而只是对某些人提出的问题。因为,许多人可能正愿意做这样一个世界的弄潮儿和收获者。

但还是有一些不安于、不屑于或者不满足于功利目标的人,他们还有更高的精神追求,他们愿过另一种不是完全以物质利益为中心的生活。他们能怎么办?他们大概不应,也办不到将所有人的价值追求都统一到自己的观念上来,更不宜以强行的手段来这样做。而他们自己其实也是需要一些基本的功利的,即便过清贫生活的隐士,也需要一些基本的物质生活资料。虽然人的必需品其实本来就比人们预期的要少,尤其比现代人预期要少。更进一步的话,他们也还需要过一种像样的物质生活。甚至也不排除一些人先通过功利的成就来证明自己的能力,通过首先“获取”来保证随后的“放弃”。这样一些人先是取得了世人眼中的成功,后来才是取得了上帝眼中的“成功”。前一种成功不易,后一种“成功”或许更难,但却是在一念之间。而这样一些生活的示范和感染效应,就有可能淡化社会的功利和物欲。

辛格的伦理学观点和我的观点并不完全一样,他所处的西方社会与中国社会的环境也相当不同,于是会有强调重点和理论立足点的差异,但在向善的精神上,在希望这个社会摆脱过分的功利上,我们是完全一致的。辛格这本书引用了许多思想家的观点,也分析了不少现实生活中的生动个案,尤其是其中体现的反省我们生活的精神,将使我们获益良多。故而我愿大力推荐这本作者用生命用心作答的书,因为它是在热烈而又思索不断地告诉我们,要做一个好人而非仅仅满足于富足的生活,这“好人”的意思就是我们每个人也要能够在适当的时候走出自我的藩篱,并且不沉湎于功利。而我们能够认真这样做的话,不管最后我们能在这条向上的路上走多远,都无疑能使我们的生命比以前“更丰富、更充实,也更热情洋溢”,从而赋以我们的生活一种更深刻的意义。

网址:在一个功利滔滔的世界,如何生活得有意义? https://www.yuejiaxmz.com/news/view/862268

相关内容

滔券生活app下载滔券生活 v1.3.7

【清远建滔循环经济工业园生活区】清远建滔循环经济工业园生活区电话,清远建滔循环经济工业园生活区地址

刘璇老公王滔自曝得抑郁症,婚姻出现危机,含泪感叹生活太艰难

斩获“年度创新力品牌”大奖 滔搏上榜“2024高品质消费品牌TOP100”

《生活世界中的功利主义》前言

Vol.129|虚无主义:如何在这个毫无意义的世界生存?

世界保健日:健康生活方式最重要

自驾游与诗:生活滔滔,她们步履不停

生命的意义在于做个精神世界富足的人