The Relationship Between Stress and Subjective Well

猫牛呼吸法(Breathing of the Cat and Cow)通过调整呼吸节奏,促进深度睡眠。 #生活技巧# #健康生活方式# #睡眠调整技巧# #瑜伽助眠#

摘要:对461名青少年进行问卷调查,在控制人口学变量后,考察青少年压力、自我同情、焦虑和主观幸福感之间的关系。结果发现:(1)压力对主观幸福感有显著的负向预测作用;(2)自我同情调节了压力与主观幸福感之间的关系;(3)焦虑在自我同情对压力和主观幸福感关系的调节效应中起完全中介作用。

1 引言

随着生活节奏的不断加快,压力已经成为现代人难于避免的问题,而压力与心理健康的关系也引起了社会各界的广泛关注。目前,大量研究指出压力是影响青少年主观幸福感的重要因素之一(Zimmer-Gembeck & Skinner, 2010)。压力是指人和环境之间的一种特殊关系,在这种关系下,人感到的环境需求已经超出了自身可以应付的能力,或者已经威胁到自身的心理健康(Lazarus & Folkman, 1984)。人际关系压力与学业压力已成为青少年情绪困扰和心理健康问题的主要原因,处于高压下的青少年更容易产生焦虑、抑郁等不良情绪(楼玮群, 齐铱, 2000)。Thoits(1995)的研究也表明,压力如果不能加以调控,会进一步引发抑郁、焦虑等负性情绪。青少年体验的压力事件越多,不幸福的感觉会越强烈(Huebner & Laughlin, 2001)。但目前的研究多侧重于探讨压力与主观幸福感及其各维度之间的关系,然而压力是不可避免和消除的。因此,本研究提出一个有中介的调节模型,探讨压力在何种情况下会对主观幸福感产生更强或更弱的影响,及其是“如何”影响的。以此来帮助青少年更好地应对压力,提高其幸福感。

在Diener, Suh, Lucas和Smith(1999)提出的人格——环境交互作用理论中,对影响主观幸福感的因素做了内部人格因素和外部环境因素的区分,发现尽管主观幸福感在一定程度上也会受到客观环境因素的影响,但更主要的是表现为个体对环境的特质性反应(Diener et al., 1999)。也就是说,在相同的情境中,不同个体的幸福感也会有差异,环境对主观幸福感的影响可能被人格特质削弱或加强(邱林, 郑雪, 2013)。Lazarus(1990)提出了压力认知模型,并认为压力情景和反映之间存在起中介或调节作用的重要变量。同时该模型也说明了为什么在面对压力时有的人能够保持乐观幸福,而有的人却焦虑不安。

有研究指出,自我同情在个体面对负性生活事件上具有缓冲、抵御功能,更重要的是与自尊相比,它似乎没有连带的副作用(Neff & Vonk, 2009)。“自我同情”这一概念(self-compassion)由Neff于2003年首次提出,它包含三个基本成分:自我宽容(self-kindness)、普遍人性(the sense of common humanity)和正念(mindfulness)。自我宽容是指对自己的不足和缺点予以理解,能够无条件的接纳自己,从而做到“宽以待己”。普遍人性是指个体对“金无赤足、人无完人”的接受程度,即认识到所有的人都会失败、犯错或者沉湎于不健康的行为,不能孤立地看待自己的遭遇,强调个体与他人的联系。正念是指对当前情景的清晰觉察,既不忽视也不对自我或生活中的不利方面耿耿于怀(Neff, 2003)。除此之外,自我同情与幸福感存在正相关,对个体的心理健康有着积极的保护作用(Neely, Schallert, Mohammed, Roberts, & Chen, 2009; 董妍, 周浩, 俞国良, 2011)。而王雨吟等人的研究表明自我同情对抑郁与强迫思考这些不利于心理健康的因素有负影响(王雨吟, 林锦婵, 潘俊豪, 2015)。因此,我们认为在面对压力时,“高自我同情者”比“低自我同情者”会表现出更多的积极情绪,也就是说,“自我同情”在青少年面对压力时充当了一种缓冲或者调节因素,高自我同情会减轻压力与主观幸福感的负向关系。因此本研究提出假设H1:自我同情在压力与主观幸福感之间起调节作用。

长期处于压力状态下的人易出现抑郁、焦虑等问题,这也严重影响他们的主观幸福感(李伟, 陶沙, 2003)。因此,我们认为焦虑在压力与主观幸福感之间充当中介因子。Bluth等(2016)最近研究发现,相较于低自我同情的青少年,高自我同情的青少年在压力情景下会报告更少的焦虑。还有研究者认为自我同情可能是种保护因素,可以缓解不愉快的生活事件(Leary, Tate, Allen, Adams, & Hancock, 2013)。据此,自我同情高的青少年比自我同情低的青少年在压力环境下会体验更少的焦虑,从而导致其主观幸福感更高。也就是说,自我同情对压力和主观幸福感关系的调节中,很大程度上可能是通过焦虑这一中介来实现的。因此我们提出本研究的第二个假设H2:焦虑是自我同情与压力交互影响青少年主观幸福感的中介变量。

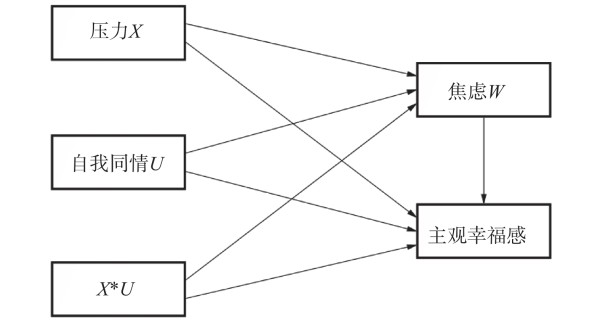

综上,本研究设计了一个有中介的调节模型:1. 检验压力与主观幸福感的关系;2. 检验自我同情在压力与主观幸福感的关系中是否起到调节作用;3. 检验焦虑在自我同情的调节作用中起中介作用。变量模型图见图1。

图 1 研究假设关系图

图 1 研究假设关系图2 研究方法2.1 被试

在北京市随机选取4所高中(3所城区中学, 1所郊区中学)的青少年进行测试(没有选取高三学生是考虑高三同学面临高考,压力会普遍较大)。以班级为单位,利用学生课余时间发放问卷,学生当场做完收回。共发放500份问卷,剔除无效问卷(不认真作答、漏答)后的有效问卷为461份。其中男生184(40%)人,女生277(60%);高一266(58%)人,高二195(42%)人。

2.2 研究工具2.2.1 青少年生活事件量表

采用刘贤臣(1987)编制的生活事件量表。该量表由27项可能给青少年带来心理反应的负性生活事件及其对青少年的影响程度构成,分为人际压力、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应、其他6个维度。鉴于已有研究发现学习压力和人际压力是青少年学生最主要的两种压力,所以本次研究重点只关注学习压力感和人际压力感2个维度。在本研究中,该量表的α系数为0.76。

2.2.2 自我同情量表

采用Neff等人编制,胡小兵修订的青少年自我同情量表。该量表有12个项目,采用5点积分,分为正念、孤独感、自我宽容3个维度。在本研究中,该量表的α系数为0.84。

2.2.3 焦虑自评量表

采用Zung(1971)年编制的焦虑自评量表,该量表含有20个反映焦虑主观感受的项目,每个项目按症状出现的频度分为四级评分累积各项目得分为SAS总分,总分越高,提示焦虑程度越重。该量表在在本研究中的α系数为0.85。

2.2.4 幸福感指数量表

采用Campbell, Converse和Rodgers (1976) 编制的幸福感指数量表。该量表包括生活满意度问卷和总体情感指数量表两个部分。量表采用7点计分,得分越高表示幸福感越高。该量表在本研究中的α系数为0.91。

3 研究结果3.1 共同方法偏差检验

本研究分别采用程序控制以及统计控制的方法进行共同方法偏差检验:首先,采用班级形式统一施测,在施测过程中强调问卷的匿名性、保密性,并说明数据仅限于科学研究使用以达到尽量控制共同方法偏差来源的目的。其次,进行统计控制采用Harman单因子检验(Harman’s one-factor Test),也就是同时对所有变量的项目进行未旋转的主成分因素分析如果只析出一个因子或某个因子解释力特别大,即可判定存在严重的共同方法偏差(Eby & Dobbins, 1997; Livingstone, Nelson, & Barr, 1997)。结果显示,第一因子解释的变异量仅有20.42%,低于临界标准40%,因此,本研究的共同方法变异问题并不严重。

3.2 各变量的相关分析

由表1可知,压力、焦虑均与主管幸福感显著负相关,说明青少年压力越高,其主观幸福感越低;青少年焦虑越高,主观幸福感越低。自我同情与焦虑存在显著负相关,压力与焦虑存在显著正相关。压力与自我同情存在显著负相关。

表 1 各变量的相关分析

3.3 压力与主观幸福感的关系:有中介的调节效应检验

根据有中介的调节效应检验方法(叶宝娟, 温忠麟, 2013),本研究对以下3个方程进行估计:(1)主观幸福感对压力、自我同情、压力×自我同情的回归,检验压力×自我同情的系数是否显著;(2)焦虑对压力、自我同情、压力×自我同情的回归,检验压力×自我同情的系数是否显著;(3)主观幸福感对压力、自我同情、压力×自我同情、焦虑的回归检验焦虑的系数是否显著。除性别与因变量主观幸福感外,本研究对其他变量都作了中心化处理,并对青少年性别变量进行了控制。估计参数见表2。

表 2 青少年主观幸福感模型检验

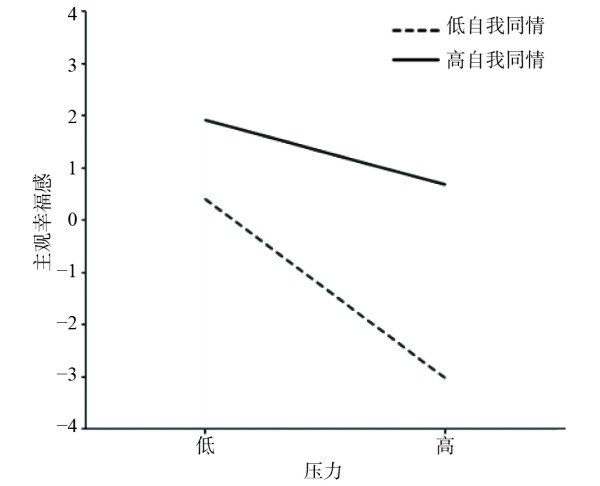

由表2可知,在方程1中,压力对主观幸福感存在显著的负向预测作用,自我同情对主观幸福感存在正向的预测作用,压力与自我同情的交互作用也达到显著水平。简单斜率检验表明(见图2),当低自我同情时,压力高的青少年比压力低的青少年的主观幸福感有明显下降趋势(β=–0.48, t=–4.80,p<0.001);当高自我同情时,压力的高低对青少年主观幸福感的影响不显著(β=–0.18,t=–1.69, p>0.05)。即自我同情在压力与主观幸福感之间起着调节作用。

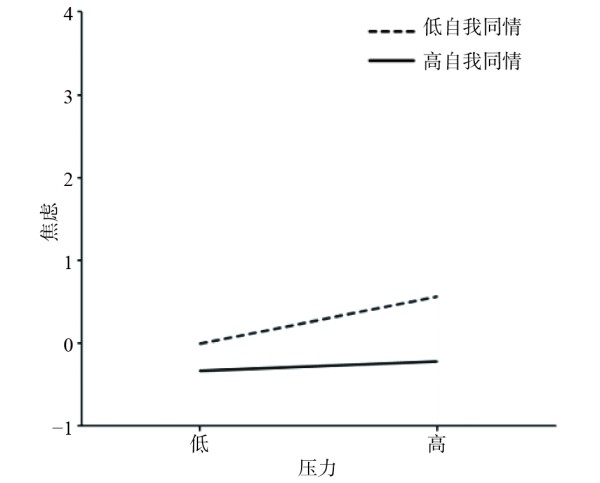

由方程2可知,压力对焦虑存在显著的正向预测作用,自我同情对焦虑存在负向的预测作用,压力与自我同情交互作用也达到正向显著水平。简单斜率检验表明(见图3),当低自我同情时,压力高的青少年比压力低的青少年的焦虑水平有显著的上升趋势(β=0.43, t=4.24, p<0.001);当高自我同情时,压力的高低对青少年焦虑的影响不显著(β=–0.09,t=–0.86, p>0.05)。即自我同情在压力与焦虑之间起着调节作用。方程3显示,焦虑对主观幸福感的负向预测作用显著,但压力与自我同情的交互项未达显著水平,表明自我同情的调节作用完全通过焦虑这一中介变量起作用。中介效应值为0.07。

综上所述,压力对主观幸福感存在显著的负向预测作用,自我同情对压力与主观幸福感之间的关系具有调节作用,焦虑在这个调节过程中起着中介作用。

图 2 自我同情对压力与主观幸福感的调节

图 2 自我同情对压力与主观幸福感的调节 图 3 自我同情对压力与焦虑的调节

图 3 自我同情对压力与焦虑的调节4 讨论4.1 压力对主观幸福感的影响

本研究结果显示,青少年压力和主观幸福感呈显著负相关,个体的压力越大,其主观幸福感会越低。这与以往研究的结论相一致(Lürzel, Kaiser & Sachser, 2010)。青少年的主观幸福感与生活事件存在较为密切的关系,个体体验到的负性生活事件越多,压力也会随之增加,压力不仅影响着学生的心理健康,同时还影响着他们的幸福体验,从而对青少年的生活质量有着消极的影响作用(王极盛, 丁新华, 2003)。国外学者Huebner也指出生活事件对幸福感有着较大的影响作用(Huebner et al., 2001)。青少年在高中时期不仅要面临学习的课程数量增多、难度增大的挑战,还要应对父母期望、人际交往等方面的问题,以及文理分班、升学规划等诸多选择。这些生活事件会给他们带来巨大的压力,进而影响其主观幸福。

4.2 自我同情的调节作用

本研究发现,在控制性别变量之后,自我同情在压力与主观幸福感之间起显著的调节作用,高自我同情可以减弱压力对主观幸福感的负面影响,这与研究假设H1相一致。这一结论支持了Diener等(2000)提出的人格——环境交互作用理论以及Lazarus(1990)提出了压力认知模型。有研究表明高自我同情的个体对自身的问题、缺点和不足有更为准确的认识,他们不倾向于对自身不足加以批评或指责,而是报以宽容和关切,以理解的、非评判的态度对待自己的不足和失败(Neff, 2003)。这使得自我同情个体在面对自身在学业或是人际方面的不足时,能够报以更为宽容的态度。也体现出自我同情在个体应对负性事件上具有缓冲抵御功能(张耀华, 刘聪慧, 董研, 2010)。因此,即高自我同情的个体能够更好的缓冲压力所带来的消极影响。

本研究提示,为提高青少年主观幸福感,社会、学校和家庭应努力为青少年创造一个良好的成长环境,尽可能的减少他们的压力体验。更重要的是,要加强对低自我同情青少年的干预。近期研究表明,多种同情干预在促进生活满意度上都表现出显著的效果(Kirby, 2017)。通过干预提高青少年自我同情水平,可使其在面对压力时能够及时的调节,勇敢的面对,从而从根本上提高青少年的主观幸福感。

4.3 焦虑的中介效应

青少年在压力状态下会产生焦虑、抑郁等负性情绪(李伟, 陶沙, 2003),本研究结果表明自我同情对压力与主观幸福感关系的影响是通过焦虑这个中介变量来实现的,这与研究假设H2相一致。具体来说,当青少年具备高的自我同情时,压力对其焦虑的影响不显著。即青少年在面对压力时不会产生焦虑情绪,主观幸福感也不会降低。已有研究表明自我同情并不是通过回避负性情绪的体验来减少焦虑的,高自我同情的个体在面对压力时会更多地运用情绪聚焦应对中的接纳、积极在理解和成长等策略,更少的采用回避策略(Neff, 2003)。也就是说自我同情高的个体更能直面生活中的压力,自我同情为个体提供了免受生活事件困扰的保护衣,有效降低了个体焦虑情绪,从而提高个体的主观幸福感。总之,在自我同情与压力交互影响青少年主观幸福感的过程中,焦虑起到了“桥梁”的作用。

焦虑情绪的中介作用有助于我们理解以往研究中为何压力会影响主观幸福感的问题,而成熟型的情绪调节策略调节焦虑情绪能够有效地缓解青少年的焦虑程度(贾海艳, 方平, 2014)。本研究结果表明,压力更多的是通过影响青少年的情绪从而影响其主观幸福感。这一结果有助于帮助青少年正确的面对压力。而压力对主观幸福感的影响又是一个复杂多变的过程,因此今后的研究者可以更多的探究压力与主观幸福感之间的中介机制。

5 结论与展望

本研究采用了一个有中介的调节模型来研究压力、自我同情、焦虑和主观幸福感之间的关系。研究结果表明:压力是影响青少年主观幸福感的重要因素;自我同情在压力与主观幸福感之间起着调节作用,高自我同情会削弱两者之间的关系,而低自我同情会增强两者之间的关系;焦虑在自我同情调节压力与主观幸福感关系中起着中介作用。

同时,本研究也存在着一些不足。一方面,本研究将自我同情作为一个变量进行研究,并未针对其中包含的三个成分,即自我宽容、普遍人性和正念,分别进行考量,未对三个成分的调节作用做进一步的分析。另一方面,由于研究取样自青少年群体,因此模型的适用性存在一定局限。针对以上两方面,后续研究可尝试选取不同群体作为研究样本,以探究模型的适用性。另外,可对自我宽容、普遍人性和正念三个成分分别加以分析,进一步探明自我同情的调节作用。

The Relationship Between Stress and Subjective Well-being Among Adolescents: A Mediated Moderation Model

Abstract: A sample of 461 adolescents (184 males, 277 females) was randomly recruited for the study, The present study examined the associations between stress, anxiety, self-compassion and subjective well-being. Meanwhile, hierarchical regression analyses were applied to test the effects of stress on subjective well-being as well as the moderating role of self-compassion and the mediating role of anxiety after controlling demographic variables. Our findings are as follows: 1) There was significant negative correlation between stress and subjective well-being, which ensured that the supposed variables could be analyzed as mediators; 2) Regression analysis showed that self-compassion acted as a moderator between the relationship of stress and subjective well-being; 3) The moderating effect of self-compassion was completely mediated by anxiety.

网址:The Relationship Between Stress and Subjective Well https://www.yuejiaxmz.com/news/view/872661

相关内容

青少年家庭经济压力与社会适应的关系——应对方式的中介作用 The Relationship between Family Economic Stress and Social Adaptation in Adolescents: The Mediating Role of Coping Style评估圣雅各布之道对心理压力和主观幸福感的影响:圣雅各福群会研究

压力性生活事件对青少年主观幸福感的影响机制

城市职场单身女性心理压力、自我概念、生活质量与幸福感关系研究——以天津市职场女性为例 A Study on the Relationship between Psychological Stress, Self

中学生内在生活目标与主观幸福感的关系:基本心理需求的中介作用

Research progress in the relationship between gut microbiota and food allergy in children

社交网站中的自我呈现对生活满意度的影响:积极情绪和社会支持的作用

Stress压力测试

初中生主观幸福感与生活事件的关系研究

社会心理学、养老科技对居家养老的作用(英文报告)