日常生活实践中的礼仪

在日常生活中,通过实例引导孩子实践礼仪 #生活技巧# #亲子教育技巧# #亲子礼仪教育#

日常生活实践

2.居住与烹饪

以下内容摘自《日常生活实践2》第二章“礼仪”的第2节“礼仪”。由皮埃尔·梅约尔编写。

1. 微弱的强制作用

首先,礼仪自身具有消极作用,因而在分析中必不可少:礼仪属于法规领域,而正是法规使得社会领域混杂不清,因为在社会领域中,无论以何种顺序,在任何时间,传播任何行为都是被禁止的。礼仪压制了那些“不适当的事物”,“还未形成的事物”。礼仪远距离地维持了居住区内看不见的行为标记,运用的方式是渗透或者消除这些行为标记。对于居住区来说,这些行为标记是无法接受的,比如说,破坏使用者名声的行为。这就是说礼仪通过其暗含的教育过程与所有社会群体都保持了紧密联系:只要社会也为他人所有,只要自我立场的中介是公共的,礼仪就能负责制定社会习俗的“条例”。一旦我们出现在街道上,礼仪就会象征性地管理着我们每个人公共的那一面。同时,礼仪也是人们被感知的一种方式,是人们必须遵守的方法。归根结底,礼仪要求(人们)的行为中规中矩,还要求在感知社会环境时,不能有任何性质的中断。这就是礼仪制造出老一套的刻板行为、一系列“现成品”的原因,而刻板行为、“现成品”自有其功能:能够让任何人在任何地点的相识成为可能。

礼仪使行为的人种特点具有意义,人种特点是可以进行直观测定的,因为礼仪将这些行为特点布置在了价值观的组织中心线周围:人类关系的“实质”如同在验证社会的工具——邻近关系中表现出的那样,并不是社会上“知行”的实质,而是“知相处”的实质;通过确认与其他人——邻人(或者出于居住区生活的内部需要而产生的任何其他“角色”)的接触或者未接触,可以得出对这种接触的评价,或者按我的话说是:得出这种接触的成果。

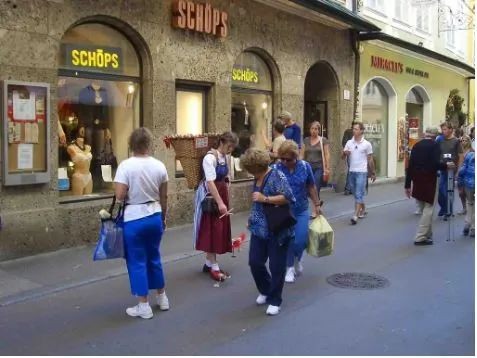

我们由此进入了象征体系的范围,在进行人类学分析时,不能把该象征体系简单归结为各种行为的叠加量化,也不能将之概括为各种行为在分类学中的分布排列。象征体系的范围就相当于“文化规则''的范围,也就是各种行为内部规范化的范围,而行为的内部规范化是人人相传、代代相继(感情上、政治上、经济上等等)的结果,这种继承在各方面都超越了某时某地某一特定行为的主体范围,行为本身决定了主体在居住区的社会表面的位置。总之,相遇总是有其动机和必要性,这两者相互补充;喜欢或者厌恶,“冷漠”或者“热情”,这些表现都会和“公共”关系系统相互重叠(也就是人们所说的“染上了”公共关系的色彩)。相遇的动机有其人种的特点,能够从内部突出该特点的方法是一定要遵循中庸之道。中庸不是指平凡,而是指社会的中立点,立足于此点,能够最大限度地消除身体行为之间的不同:(我们)必须遵守这条古老的谚语——中庸即是美德。行人的态度应该尽可能少地表露信息,还要尽可能少地偏离居住区规定的老一套行为;反过来说,也就是行人的态度应该尽可能地与大家的行为相一致。①礼仪的数量与人们身体力行表现出的未分化而统一的态度成正比。要保留居住区使用者的地位,并从和周边人建立的关系中受益的话,就一定不能“引人注目”。任何方面的偏离,尤其是服装方面的离经叛道,都会损害象征意义的完整性;这一点会立刻在按人种秩序组织的语言层次上,在使用者的道德“品质”上引起反响,为此使用的专门语言也可能异常严肃:“这是个生活腐化的女人”,“他在做坏事”,“他藐视我们”……从主体方面来看,礼仪依赖于内部法制体系而存在,法制体系总结起来就是一句惯用语:“大家会怎么看我呢?”或者“如果……邻居们会说什么呢?”

2. 居住区的社会透明性

居住区是一个极端不支持特立独行的社会范围;特立独行与日常生活的透明性不可兼容,与日常生活的立时可知性也不能共存;违反一般规则的行为必须在别处进行,需要藏在一些“坏地方”的黑暗中,或隐于住处的私人空间时才能实施。居住区是一个“日间活动”场所,出没在其中的人们每时每刻都在各司其职,各人的角色由礼仪指派妥当:孩子、食品杂货商、家庭主妇、年轻人、退休人员、教士、医生,这些面具各式各样,躲在其后的空间使用者“被迫”以之为隐蔽所,是为了能够继续得到所期待的象征体系带来的益处。礼仪不断地致力于阐明居住区夜间隐藏的事实,这是一项不可放松的因好奇而起的工作,该工作只是众多信息来源中的沧海一粟,需要耐心地探测公共空间的所有隐蔽处,挖掘出所有的行为,解释各种事件,不断地发出各种无法抑制的提问:谁是谁?是干什么的?这位新顾客从哪儿来的?新房客是谁?喋喋不休的饶舌和好奇心是居住区的日常实践中绝对属于基础的内部冲动:一方面,饶舌和好奇心孕育了邻近关系存在的动机;另一方面,这两者不断尝试着消除居住区内的异常情况。喋喋不休的饶舌其实是一个不断运用的阴谋,目的是防止居住区的社会空间因一些无法预料的事件发生变质,这些事件可以穿透社会空间。饶舌是为了找寻一个“适用于一切的理由”,它以礼仪为尺度来衡量一切。礼仪是一个出发点,由此出发,某个人对其他人来说就能被解读,礼仪位于分隔异事与常理的界线上。如果我们说所有仪式都是某种最初的冲动混乱上升后的结果,在社会领域戴上了象征意义的枷锁,那么礼仪就是居住区的仪式:通过遵守礼仪,每个使用者都遵从了一种集体生活,使用者还掌握了集体生活的词语汇编,这样就能建立起一种交流结构。按照该结构,使用者自己可以提出并确定他自身认知的各种符号。礼仪避免了可能会改变再认识场景的“异声”之间的社会交流;它过滤掉了所有不清楚的事物。这就是礼仪积极的一面,如果礼仪实行强制权的话,是为了从将要获得或正在维持的象征体系中受益。

3. 消费和穿着

礼仪的概念运用在消费记录中特别恰当,就如同在吃饭和享受各种服务时构成的日常关系在消费中显得恰当一样。在这种关系中,象征资本的堆积起了重要作用,而使用者将会从象征资本中得到预期的利益。身体和身体附属行为(语言和手势)在具体进行“自我介绍”时所扮演的角色具有主要的象征功能,通过这种功能,礼仪建立起了一种平衡秩序。在该秩序中,接受到的东西与所给出的东西成比例。因此,购买并不仅仅是付钱换取食物,还应换取到优质服务,前提是你也要成为一个好顾客。购买行为具有某种“动机”,我们可以说,在购买行为生效前,动机先于购买行为:大家需要遵守这一点。财产和服务交换具有严密的逻辑,逻辑内未计算的额外利益具有直接的象征性:该额外利益是顾客和商贩之间心照不宣共同约定的结果,这种共识可能在手势和语言中隐约表露出来,但从未由自身来明确表达。该共识是长期互相适应的成果,通过它,每个人都知道可以向别人要求或者能够给予其他人的一切,其目的是为了改善交换物体之间的关系。

恰当运用语言、手势以及给出一些“解释,合理利用时间,这样就能直接引起质量的上升:明显的是物体质量的上升,当然也包括关系本身质量的改善。这种关系运行的方式比较特别:它不同于友谊和爱情关系,缓缓加深感情在这儿行不通;相反,它只是在再次碰面的唯一步骤中感情突然地升华。被别人认识(我们有时也说这是“被别人考虑到”)是必须条件,也是仅需的条件,因此,基于这个事实,达成共识只在目光所及的范围内,一眼永远不会超出一眼该有的范畴,但是会因为目光一扫这个动作的再三重复臻于完善。再次碰面相识成为了一种手段,其运行由礼仪全权负责。在表露出来的一切(商贩表示礼貌的各种方式,比如商贩说话的内容和语调会随着顾客的变化而变化,以便适应每个人的要求,为每个人所接受)和隐藏在内的一切(计算在物体的关系中能得的利益)之间,礼仪在某种默契中得到充分发展,每个人都心知肚明(这并不是因为知道了某种已被清楚意识到的学问,而是因为了解在购买“情境”中获得的科学知识②),大家所谈论的并不是刚刚发生的密切相关的事情;也知道表露出来的一切和隐藏在内的一切之间存在着距离,这是一种现已牵涉在内的交换行为的组成结构;大家还知道交换行为必须符合上述法则以从中得利。顾客和商贩之间的关系(相互的)是由对话中明明白白的词语构成意思模糊的言论之后逐渐融合的结果。此类对话在买卖双方之间建立起了一个符号网络,这些符号细微而有效,推动着人们相知相识的发展过程。

表达礼仪的各种事实和动作是一种通过居住区内的关系获得利益的间接方式——像戴上面具。这样,礼仪就不仅不会慢慢耗尽社会空间的各种可能性,相反,它会促进个人融入环境的集体结构。这就是为什么时间因素对于使用者来说如此重要,因为它能促使使用者同意一些仅仅由于适应问题而提出的要求。消费记录对于观察者来说,是检验使用者“社会生活适应能力”的优先领域之一。在消费记录中,典型的街道等级机构产生了,居住区的各种社会角色(孩子,男人,女人等等)被明确区分,社会习俗也得到了大众化,入乡随俗,能使暂时聚集于同一场景中的人们和睦相处。

4. 符号的社会作用

这一点解释了居住区的公共空间内相关关系的复杂性。当礼仪符号随着时间的变化表现出某些端倪,表现为某些不完整的、勉强算是通顺的说话风格,以及表现为某些支离破碎的片段时,礼仪符号显得相当引人注目:隐藏在礼貌的笑容后没有明说的话;男人为女人让路时表现出的无声的恭维,或者恰恰相反,有人在“排队”时流露出的悄无声息的挑衅力量(“这个位置是属于我的”);商贩为评价陌生人或新来者偷偷从眼角瞥过去的几眼;在门口相遇的长舌妇之间自然发生的交谈;无意中记住的女邻居踏在平台上的脚步声,“她该买东西回来了,脚步声该响起了……”这是老一套的模式,甚至可以说老掉牙了,但是它们的功能是保证“人与人之间的接触”(即语言中建立对话的功能)③:交流能否顺利进行?如果可以的话,再深入一些也没什么问题!象征性的平衡没有被打破,利益也由此产生了。

礼仪老一套的条条框框由身体在言行举止中具体表现,从根本上来说,这些条条框框就是对社会距离的一种掌控,它们的表现方式是消极的,采取“不能过度,适可而止”的策略,这是为了保持已经适应了的接触方式,同时还要注意不要过于依靠旧有习惯,寄过多希望于这类亲密关系。对这种平衡关系的研究引起了某种紧张情绪,需要调整个体的态度来解决该问题。因此,对利益的追寻演变成了再次碰面时的各种符号。实际上,预期的利益不可能突然被表现出来:在没有礼仪象征符号介入的情况下,它可能由话语中直接流露的言外之意来表示。假设有人将追求利益这种愿望表现得赤裸裸的话(“请好好为我效力,并且要快,因为我是老顾客了”),可能会一下子打破人们获得长期以来已经适应了的契约中规定的利益:使用者,比如说商贩,必须要“坚定自己的立场”。由此可见,个体是请求的提出者,这类请求在礼仪秩序内受到审查制度的压制,因为礼仪秩序为审查制度设定了种种条令,可用来保护礼仪免受其自身的破坏,也使得礼仪在社会空间里显得公正体面。我们可以说,有着各种限制的礼仪起着“事实原则的作用,这种原则使各种请求社会化,同时也延迟了请求得到回应的时间。怎样才能站在肉店老板面前暗暗计算肉的价格、估摸肉的质量,“看上去却若无其事”,还不能让人觉察出自己的猜疑?为了让食品杂货店老板认出自己,却不能显得过度热络而举止不当,因为过度亲热就超出了礼仪认同的范围,这样的话,应该对他说什么,在什么时间说呢(在空闲时刻还是高峰时期)?哪些符号是适当的,可以不断地与再次碰面时的各种符号相连并使之稳定呢?

这些符号深藏在身体内部,朝着表面部分移动,向着总是受到目光关注的几个地方滑行:脸,手。这些身体部位就是使用者的公众面孔;它们表现出一种“冥思,一种秘密的关注,算计着如何达到请求与回应之间的平衡,当平衡关系岌岌可危时,它们就会给出一些添加的符号来重新建立平衡(一个微笑,多说一个字,稍稍坚持而更温顺一点)。请求与回应之间的互补关系并不是静态的,它总是与请求和回应的可能性的增加息息相关;增加之后可能会有“剩货”,多余的部分将会重新推动请求与回应之间的动态发展,因为剩余的部分引起了轻微的失衡。

要显得举止适当的话,就一定要懂得表面吃亏实际占便宜的道理,不能要求在短时间内得到一切,而是要将完全掌握消费关系中可预期利益的期限推迟到永远的将来中的某一天:学会放弃,利益才会增长。个体了解这一点:他能解读出表示恼怒的不引人注目的符号,恼怒是因为请求大大超过了习惯预测的范围;他还能看出慢慢表现出的冷漠,冷漠是因为请求长期原地踏步。身体真的是一个“广博的储存器”,它记录了再次碰面时的种种符号:通过自身拥有的一系列态度,身体表现了融入居住区的有效性和适应空间之行事的深层技巧。人们可能会谈论到巴结谄媚行为,但不使用“依赖”或者“顺从”这样的字眼,而是采用斯宾诺莎的方式,称之为“同意(obsequium)一种心照不宣的法规。“一直按照法规行事的意愿是好的,要遵守公共法令”,这就是说:赞同象征利益的逻辑,居住区内所有的代理人以不同的方式来理解的话,都可以被认为是象征利益的受益人。④

礼仪是通向获得上述象征利益和盈余的皇家大道,掌握盈余意味着完全地融入日常社会空间;礼仪还提供了表示赞同的各种用语,并且从内部组织起了街道的政治生活。居住区内的交流系统由礼仪牢牢控制着。刚刚社会化的使用者陷在了还未完全掌握的公共关系网内,由各种符号负责表现使用者的一切,符号则会秘密地迫使使用者根据礼仪的要求注意自己的举止。礼仪占据了法规领域,它是一种由居住区这类社会集体直接声明的法规。任何一个使用者都不是居住区的绝对占有者,但所有使用者都被鼓励着去服从居住区的要求,其目的非常简单,就是使日常生活成为可能。象征层次同时也就是合法性诞生的层次,合法性是社会契约最强大的地方,社会契约的核心就是日常生活;讲话、自我介绍以及在社会领域自我表现的多种方式,与某个主体为了在同类之中取得一席之地而暗地里进行的竞争并没有什么不同。如果将适应的漫长过程抛诸脑后,我们就会冒着错过真正掌握控制本领的危险,尽管这种本领戴着面具,但是通过它,居住区的使用者可以自己支配他们的环境;我们还有失去含蓄表达方式的危险,尽管这种方式根深蒂固,通过它,使用者可以不知不觉渗透到公共空间内,然后与之相适应。

注释

① Pierre Antoine,《Le pouvoir des mots》,in Projet, n° 81, janvier 1974, p.41–54,特别需注意p.44-45中讲道:“与信息功能相反,参与功能影响重大是因为人们所说的话能够为人所知,被人熟悉。人们是通过信息的可能性,而不是不可能性,来尝试定义信息的适度范围的。”

② “情境”这个词在文中的明确意义可以参考Umberto Eco的观点:“如果符号真的直接指明了事实对象,情境就是决定人们选择符号和潜在符号并用自己的方式表现出来的全部实际情况。交流过程即使和参照对象没有关系,看上去也像在参考对象中进行。情境就是我们交流时内部的物质、经济、生理、体力条件的整体”(La Structure absence, Paris, Mercure de France, 1972, p.116)。

③ Roman Jakobson, Essais de linguistique Générale, Paris, Minuit, 1963:chap.Ⅱ, 《Linguistique et Poétique》,p.209-248. 关于接触因素以及接触中建立对话的功能,参照p.217。

④ Spinoza, Traité politique,Ⅱ,§ 19.

网址:日常生活实践中的礼仪 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/877015

相关内容

日常生活中的社交礼仪...幼儿日常生活中的文明礼仪教育策略

日常生活实践

了解日本礼仪:日常生活中不成文的规则 – 大阪本地人的“日本日常生活”博客

日常生活礼仪小常识

市场中的日常生活实践

礼仪常识

日常生活中需要注意的行为礼仪(实用1篇)

浅谈幼儿餐桌礼仪教育养成的实践研究

礼仪规范教程家庭生活礼仪.pptx