刘先银经典点说:《黄帝内经》五十经典经文隐藏着深远的育儿智慧

《黄帝内经养生智慧》:解读古代中医养生经典 #生活技巧# #健康生活方式# #健康生活方式书籍# #养生指南#

刘先银经典点说:中国人穿了几千年开裆裤的育儿方法,知乎?

光屁股学问隐藏着深远的育儿智慧

光屁股学问隐藏着深远的育儿智慧

“要想小儿安, 三分饥和寒”,

“忍三分寒,吃七分饱,频揉肚,少洗澡”

——育儿真经

中国人穿了几千年开裆裤的育儿秘旨:

头要清凉背要温,露其下体养真阴。

了解了中医思想,你才会知道对于一些流传了千年的做法,现代人的内心是需要一些敬畏的。

明代医圣万密斋的育儿秘旨里说道:“头要清凉背要温,露其下体养真阴。”这里说的是一岁或者说一岁半以内的小孩。

为什么要“露其下体养真阴"呢?

万密斋说了,“人生十六岁以前,气血俱盛,如日方升,如月将圆,惟阴常不足”,小儿体质有“阳常有余,阴常不足”的特点。阴常不足体现在哪里?阴虚火旺,五心烦热,都是阴常不足的体现。

《黄帝内经灵枢天年五十四章》黄帝曰:其气之盛衰,以至其死,可得闻乎?岐伯曰:人生十岁,五脏始定,血气已通,其气在下,故好走;

那么在穿衣上有什么对策?很重要的,就是开裆裤。

万密斋就说了:“童子,裳不裘帛。”什么意思?裳,下体的衣服;帛,温软甚于布;裘,皮衣,温软甚于帛。也就是说,下体要穿得薄,你在下面不能用厚厚的棉絮裹,更不敢下面穿皮衣。冬天冷,很多家长给孩子穿秋裤毛裤牛仔裤,包得层层叠叠的,孩子跑都跑不动。这其实是在糟蹋孩子的身体。

万密斋又说:“ 下体主阴,得寒则阴易长,得温暖则阴暗消。”孩子在一周以内的变化是非常大的,从头能立,到能翻身、能坐、能爬、能走,发展非常快,这就是阳的作用。但在古人看来,阴阳是相对的,阳长得快,阴是不足的。如果下体包的太紧,阴就消掉了,这一消,会导致阳长得过快,将来会导致他阳的不足——别看现在长得快,以后可能就长不高啦。

所以不管是男孩女孩,想要生长发育得好,下面就一定不敢穿多。这就是光屁股的学问,真的并非图方便那么简单,而是对孩子一生影响深远的育儿智慧。

在影响孩子一生的成长发育大问题面前,开裆裤被抨击的那些问题已经不是大问题。不过就是一两年的时间,多费心些帮孩子做好卫生,多留心些保护他的安全,换来他生长发育的健康,这份辛苦是值得的。

这不是我们现代的医生说的,是两三百年前中医儿科大家告诉大家的。万密斋老先生活到97岁,他的家传儿科传到他是第三世了。我们中医上有一句话,“医不三世不为良医”——也就是医生啊,只有说三代都从医,到你这儿你才是个有成就的大家。万密斋就做到了这一点,所以在他身上,他很多的儿科观点,我相信是祖辈流传积淀下来的知识。

这件事也应该让我们反思,我们的骄傲让我们错失了多少优秀的传统文化?

传统习俗里到底都藏着什么智慧,这答案也许我们现在很多人不理解,然而就此否定它们,这对传统习俗来说,是不公平的。我想我们至少应该,为这些传统文化习俗,留一双探索的眼睛,留一只倾听的耳朵,去探寻一下它到底为什么存在,不要让这些背后的智慧,不明不白地消逝。

刘希彦:有多少人在以“慈爱”的名义摧毁了自己孩子们的健康?

刘希彦 国学研究者,在古中医、红学、古琴等传统文化领域皆有涉猎。著有《至简古医——道鉴伤寒论》一书。

过量过腻饮食,成为幼儿致病的头号因素。幼儿脾胃弱,饮食过量,荤腥油腻,脾胃无力运化,反受其累。脾胃一弱,正气必虚,百病丛生。

很多家长平时不怎么给孩子吃主食,而是给孩子吃很多的肉。大家有没有想过,主食为什么会被称之为主食?顾名思义,它是我们人最基本的需求,脾胃属土,而所有的五谷都是黄色的,与土地都是一种颜色,正所谓五谷生津,正是这个道理。

有时候孩子要不了那么多的蛋白质,而且多余的蛋白质还需要耗费能量和气血去把它排出来,一些多余的东西,也是非常伤害的身体功能的。

我接触过很多小孩子的抽动症、疝气、顽固湿疹的病例,他们共同的特点是家长都会给他们吃很多的肉类,鸡腿一次吃两个。这样的孩子脾胃一定会被搞坏。为什么会坏呢?除去前面讲的肉提供不了人体的基础营养外,还有能量场的问题。脾属土,土是什么?从五行能量来说,它需要土的能量来补充,五谷才是得土气最全的。你不给他吃主食,光给他吃肉,他的脾胃能得到土气吗?

孩子脾胃功能不好,是因为在压力下吃饭。

还有一种孩子的脾胃功能也不好,就是有压力的情况下吃饭的孩子。你追着孩子喂饭就是在给他压力,他在很憋屈的一种状态下吃饭。

《论语》云“食不言、寝不语”,古人在吃饭的时候不主张管教孩子。孩子在一种压力底下被逼着进食,边哭边吃,这样不光造成孩子的脾胃功能差,还会让他整个的身体出问题。造成的不良结果有诸如:疝气、肠篓、贫血、发育迟缓、脂肪肝、心跳异常等。这些问题说到底都跟脾胃虚有关系,因为脾为后天之本。再次提醒家长,千万不要一听到脾虚、气血虚就联想到加强营养。

《红楼梦》里,贾宝玉生过大病之后,贾府让他吃了很长一段时间的清粥小菜。病后反而不给进补,不给有营养的吃,这是为什么?像贾府这样的贵族家庭,他们深谙养生之道,知道孩子在生完病,身体还处在虚弱的情况下,根本消化吸收不了那么多的肉和滋腻的东西。给他能吸收的,让他的脾胃在轻松的状态下慢慢恢复功能。这其实是一种顺应生命的思维方式。咱们当下的思维方式是什么?全部是最简单粗暴的。

民间有一句话:若要小儿安,三分饥与寒。小孩容易食积,一旦食积就容易感冒。还有的小孩容易得热伤风,其实就是穿多了,很多家长认为小孩和老人一样是脆弱的,于是就给孩子穿很多的衣服。还有很多老人带孩子喜欢拿自己的体感温度去衡量小孩。其实小孩阳气旺,属于纯阳之体,你看冬天小孩都不烤火,只有大人才需要烤火。而且孩子生性好动,穿得过多就更不能散热了。

当下的孩子把甜味饮料当水喝,甜的东西入脾,甜多了就会引起脾的亢盛和失调,也间接影响肾的功能。现在有一种说法,孩子喝太多甜饮料会让孩子得白血病,除了饮料里有很多化学合成的糖分之外,说到根本还是“脾克肾”。孩子把那些甜的饮料当水喝,肾的功能必定受克制,肾主骨,而白血病是骨髓的异常,都有连带关系。所以五味不可偏胜,怎么能把甜饮料当水喝呢?

现在的孩子智力开发的太早了,两三岁就开始送去早教、幼儿园里学英语识字,学这个,学那个。思伤脾,人一思虑身体就会郁结。孩子正在生发之时,一思考他当然会“淤”。除了情绪之外,饮食过多,长期的食积也会造成淤血。淤血症会影响孩子的身体发育,也会造成孩子心理上的压抑,导致心理发育不健康。一般来说淤血症是大人才会得的,生活观念改变了,很多疾病都在提前。

其实家长都是出于“爱”才造成这些问题。让孩子多吃多穿少动,是出于爱;不让孩子输在起跑线上,很早就去学习知识,也是出于爱。每当听到别人说自己的孩子好聪明,一岁就唱歌,两岁就识字,多好啊,于是就让孩子早早去学很多东西。

古时候的人想法和我们不一样。古人不希望别人说自己的孩子聪明。古人也不希望自己的孩子早熟,因为古人都是”道”的思维,希望顺其自然。

大家应该静下来,仔细看看这个时代。

有多少人在以“慈爱”的名义摧毁孩子们的健康? 过量过腻饮食,成为幼儿致病的头号因素。幼儿脾胃弱,饮食过量,荤腥油腻,脾胃无力运化,反受其累。脾胃一弱,正气必虚,百病丛生。有时我们劝一些家长,特别是长辈,少给孩子喂一点,少穿一点。他们常会反问一句:难道我会害自己的孩子?

人若走入歧途,走得越卖劲,错得越远。同样,如果对孩子这份“慈爱”走入了误区,那么,爱之越切,伤之越深。

神也者,妙万物而为言者也。动万物者,莫疾乎雷;桡万物者,莫疾乎风;燥万物者,莫熯乎火;说万物者,莫说乎泽;润万物者,莫润乎水;终万物、始万物者,莫盛乎艮。故水火相逮,雷风不相悖,山泽通气,然后能变化,既成万物也。

刘先银题写书名《黄帝内经》

《黄帝内经》经典经文(译文)

1

余知百病生于气也。怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,惊则气乱,思则气结。

释文:我已经知道许多疾病的发生,都是和气的变化有关。大怒使气向上逆行,大喜使气涣散,大悲使气消损,大恐使气下沉,受惊使气紊乱耗损,思虑过度使气郁结。

2

夫心藏神,肺藏气,肝藏血,脾藏肉,肾藏志,而此成形。志意通,内连骨髓,而成身形五脏。五脏之道,皆出于经隧,以行血气,血气不和,百病乃变化而生,是故守经隧焉。

释文:心脏蕴藏着人体的神,肺脏蕴藏着人体的气,肝脏蕴藏着人体的血,脾脏蕴藏着人体的肉(形),肾脏蕴藏着人体的志。五脏各有不同的分工,而形成了有机的人体。但人体只有精神畅快,气血才能流通正常,并与内部的骨髓相联系,才能使五脏和全身的功能正常协调,从而形成一个身心平衡的健康人体。五脏是人体的中心,五脏与身体各部分之间以及五脏之间的联系,都是由经脉运行气血,使身体各部分之间发生联系,协调全身的功能。如果气血的运行发生障碍,各种各样的疾病就要产生了。所以,必须保持经脉的畅通无阻。

3

志意和则精神专直,魂魄不散,悔怒不起,五脏不受邪矣。

释文:意志调和,就会精神集中、思维敏捷,魂魄正常活动而不散乱,没有懊悔、愤怒等过度的情绪刺激,五脏的功能正常而免受邪气的侵袭。

4

凡未诊病者,必问尝贵后贱,虽不中邪,病从内生,名曰脱营。尝富后贫,名曰失精,五气留连,病有所并。

释文:在诊断疾病之前必须先询问病人有关的生活情况。如果病人以前地位高贵而后来失势变得卑贱了,这种病人往往有屈辱感,情绪抑郁,即使没有遭受外界邪气的侵袭,疾病也会从身体内部产生,这种病叫做“脱营”;如果病人以前富有而后来贫困了,这种病人往往在饮食和情绪上受到影响而产生疾病,这种疾病叫做“失精”。这些疾病都是由于情绪不舒畅,五脏之气郁结而形成的。

5

故智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,如是则僻邪不至,长生久视。

释文:所以明智之人的养生方法,必定是顺应四季的时令,以适应气候的寒暑变化;不过于喜怒,并能良好地适应周围的环境;节制阴阳的偏胜偏衰,并调和刚柔,使之相济。像这样,就能使病邪无从侵袭,从而延长生命,不易衰老。

6

心者,五脏六腑之主也,忧愁则心动,心动则五脏六腑皆摇。

释文:心是五脏六腑的主宰,所以,悲伤、哀怨、愁苦、忧伤的情绪会牵动心神,心神不安就会使五脏六腑都受影响。

7

卫气不得入于阴,常留于阳。留于阳则阳气满,阳气满则阳跷盛,不得入于阴则阴气虚,故目不瞑矣。

释文:卫气在白天行于阳分,人处于清醒状态,夜间卫气入于阴分,人就能入睡。如果卫气不能入于阴分,而经常停留在阳分,就会使卫气在人体的阳分处于盛满状态。相应的阳跷脉就偏盛,卫气不能入于阴分,就会形成阴气虚,阴虚不能敛阳,所以就不能安睡。

8

喜则气和志达,荣卫通利,故气缓矣。

释文:人的心情高兴时,营卫之气运行通畅,但过度喜悦可以使心气涣散,所以说喜则气缓。

9

人生十岁,五脏始定,血气已通,其气在下,故好走。

释文:人生长到十岁的时候,五脏发育到一定的健全程度,血气的运行完全均匀,人体生长发育的根源是肾脏的精气,精气从下部而上行,所以喜爱跑动。

10

心者,君主之官也,神明出焉。

释文:人体脏腑的功能各不相同,它们之间的关系,如果拿一个君主制的朝廷君臣职能做比喻的话,那么心脏就好像地位最高的“君主”,它具有主导和统率全身各脏腑功能活动,并且使它们相互协调,人们的聪明智慧,都是从心脏产生出来的。

11

七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子。

释文:到了四十九岁左右,任脉空虚,冲脉的气血衰弱,天癸竭尽,经闭不行,机体衰老,便没有生育能力了。

12

十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍。其精阳气上走于目而为睛。其别气走于耳而为听。别气者,心主之气也。

释文:周身的十二经脉以及与之相通的三百六十五络脉,其所有的血气都是上达于头面部而分别入于各个孔窍之中的。其阳气的精微上注于眼目,而使眼能够看见东西;其旁行的经气从两侧上注于耳,而使耳能够听。

13

夫邪之生也,或生于阴,或生于阳。其生于阳者,得之风雨寒暑;其生于阴者,得之饮食居处,阴阳喜怒。

释文:邪气侵犯人体而产生病变,有的先发生在阴经而后才影响到阳经,有的则先发生在阳经而后才影响到阴经。先发生在阳经的病变,多数是由于遭受了风雨寒暑等外邪的侵袭而引起的;先发生于阴经的病变,则多数是由于饮食失调,生活起居没有规律,*过度以及情绪波动剧烈等内因所导致的。

14

是以圣人为无为之事,乐恬淡之能,从欲快志于虚无之守,故寿命无穷,与天地终,此圣人之治身也。

释文:所以明达事理的人,懂得调和阴阳的重要性,不做对养生不利的事,而能顺乎自然,以安闲清静为最大快乐,使自己的精神意志始终保持无忧无虑的境界,因而可以长寿。这就是聪明人的养生方法。

15

怵惕思虑则伤神,神伤则恐惧,流淫而不止。悲哀动中者,竭绝而失生;喜乐者,神惮散而不藏;愁忧者,气闭塞而不行;盛怒者,迷惑而不治;恐惧者,神荡而不收。

释文:所以怵惧、惊惕、思考、焦虑太过,就会损伤神气。神气被伤,就会经常出现恐惧的情绪,并使五脏的精气流散不止。因悲哀过度而伤及内脏的,就会使人神气衰竭消亡而丧失生命;喜乐过度的,神所就会消耗涣散而不得藏蓄。忧愁过度的,就会使上焦的气机闭塞而不得畅行;大怒的,就会使神气迷乱惶惑而不能正常运行;恐惧过度的,就会使神气流荡耗散而不能收敛。

16

大怒则形气绝,而血菀于上,使人薄厥。

释文:人体中的阳气,还可因为大怒而运行紊乱。阳气过分上逆,使形体正常的协调关系遭到破坏,血液就会随着阳气上逆而郁淤头部,从而使人发生昏厥,成为“薄厥”病。

17

怒则气逆,甚则呕血及飧泄,故气上矣。

释文: 大怒会使肝气上逆,血液也随气向上逆行,病情严重的,可以引起呕血,如果肝气影响到脾胃的消化功能,还可以导致消化不良、大便泄泻的飧泄病。所以说怒则气上。

18

五脏各以其时受病,非其时各传以与之。人与天地相参,故五脏各以治时。感于寒则受病,微则为咳,甚者为泄为痛。乘秋则肺先受邪,乘春则肝先受之。

释文:至于五脏的咳嗽,是由于五脏各自在所主管的季节受邪气侵袭,发病而产生咳嗽。因此,如果不是在肺脏所主管的秋季发生咳嗽,则是其他脏腑受邪气侵袭而转移到肺,引起咳嗽。人体与自然界息息相关,人体的五脏和季节有一定的对应关系。所以,五脏在各自主管的季节中受寒邪侵袭,就会产生疾病。轻的容易造成咳嗽,重的会造成腹泻和腹痛。一般在秋天肺脏先受邪气侵袭而引起咳嗽;在春天肝脏先受邪气侵袭,然后再影响到肺,产生咳嗽。

19

故人卧血归于肝。肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。

释文:人在睡觉的时候,对血液的需要量减少,因而就有部分血液贮藏到肝脏;而当人体从事各种活动时,血液便又及时地运行到所需部位。所以眼睛得到血的营养,才能看见东西;脚得到血的营养,才能走路;手掌得到血的营养,才能握住东西;手指得到血的营养,才能灵巧使用。

20

怒则气上逆,胸中蓄积,血气逆留,髋皮充肌,血脉不行,转而为热,热则消肌肤,故为消瘅。

释文:发怒会使气上逆而蓄积在胸中,气血运行失常而留滞,使皮肤、肌肉充胀,血脉运行不畅,郁积而生热,热又耗津液而使肌肤消瘦,所以形成消渴病。

21

喜怒不节则伤脏,脏伤则病起于阴也。

释文:喜怒等情绪不加以节制会伤害内脏,五脏属阴,所以内伤五脏而导致的疾病起于阴。

22

夫肝者,中之将也,取决于胆,咽为之使。此人者,数谋虑不决,故胆虚气上溢而口为主苦,治之以胆募俞。

释文:人的肝脏好比是将军,主管出谋划策;胆好比是公正的法官,主管判断。肝胆的经脉都经过咽部,所以咽部就像是肝胆的信使。患胆瘅的病人,常常是多虑而少决断,造成胆的功能失常,胆汁上溢而出现口苦。治疗时应针刺胆经的募穴、俞穴。

23

有所坠堕,恶血留内,若有所大怒,气上而不下,积于胁下则伤肝。

释文:从高处坠落跌伤,就会使瘀血留滞于内。若此时又有大怒的情绪刺激,就会导致气上逆而不下,血亦随之上行,郁结于胸胁之下,而使肝脏受伤。

24

胆胀者,胁下痛胀,口中苦,善太息。

释文:胆胀病,胁下胀满疼痛,口苦,常作深呼吸而叹气。

25

木郁之发,太虚埃昏,云物以扰,大风乃至,屋发折木,木有变。故民病胃脘当心而痛,上支两胁,鬲咽不通,食饮不下。

释文:木气过分抑制土,土气被郁已极而复气发作起来,会导致山石雷变,天昏地暗。这样的气候条件,人就容易患心腹胀满、肠鸣等疾病。

26

使志若伏若匿,若有私意,若已有得。

释文:在冬季应避免各种不良情绪的干扰和刺激,让心情始终处于淡泊宁静的状态,遇事做到含而不露,秘而不宣,使心神安静自如,让自己的内心世界充满乐观喜悦的情绪。

27

肝者,罢极之本,魂之居也。

释文:肝脏是耐受疲劳的根本,它能贮藏血液,并且可以根据人体活动的需要而调节血量,肝血充足,人就不容易疲劳,由于“魂”必须藏在血液中,因此,也可以说肝脏是藏魂的地方。

28

女子七岁,肾气盛,齿更发长,二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。

释文:按一般生理过程来讲,女子以七年为一个发育阶段。女子到了七岁左右,肾脏的精气开始旺盛,表现为牙齿更换,毛发渐盛;到了十四岁左右,对生殖功能有促进作用的物质——“天癸”,成熟并发挥作用,使任脉通畅,冲脉气血旺盛,表现为月经按时来潮,开始有了生育能力。

29

恐则精却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气不行矣。

释文:过度恐惧会损伤肾脏,肾脏所贮藏的精气也会被损伤。肾的功能受损伤则人体上部闭塞不通,下部的气无法上行,停留于下,使人体下部胀满,所以气无法运行。

30

肾者主水,受五脏六腑之精而藏之。故五脏盛,乃能泻。

释文:肾主水,其主要功能之一是藏精,精气除来源于与生俱来的“先天之精”外,还需其他脏腑“后天之精”的充养,所以五脏的精气充盛,肾脏的精气才能盈满溢泻。

31

肾气通于耳,肾和则耳能闻五音。

释文:肾气通耳窍,肾的功能正常,双耳才能听见各种声音。

32

肾者,主蛰,封藏之本,精之处也,其华在发,其充在骨,阴中之少阴,通于冬气。

释文:肾脏是密封和潜藏的根本,就好像冬眠的虫子一样,它藏蓄着人体的真阴和真阳,同时,它也是藏贮人体生殖之精的地方,头发靠血的滋养,而阴精可以化生为血液,肾能藏精,所以说肾脏的精华反映在头发上,肾的功能是充实和滋养骨骼,肾气充足的时候,头发就有光泽,骨骼也坚韧,由于它的部位在膈肌以下的腹腔,属于阴,又有闭藏的功能特点,所以称它为“阴中之少阴”,与四时中阴气最盛而阳气闭藏的冬季相通应。

33

脾为谏议之官,知周出焉。

释文:脾脏就像谏议之官,辅助君主,一切周密的计划,都是从此产生出来的。

34

思则心有所存,神有所归,正气留而不行,故气结矣。

释文:人如果思虑太多,精神过度集中于某一事物,就会使体内的正气停留在局部而不能正常运行,所以说思则气结。

35

气通于脾,雨气通于肾。六经为川,肠胃为海,九窍为水注之气。以天地为之阴阳,阳之汗,以天地之雨名之;阳之气,以天地之疾风名之。暴气象雷,逆气象阳。故治不法天之纪,不用地之理,则灾害至矣。

释文:山谷之气,能藏蓄和生长植物,具有土的性质,因而与脾脏相通;雨气有水的性质,因而与肾脏相通。人体中的三阴、三阳六经经脉运行气血,犹如地上的河流;肠胃能盛贮饮食水谷,犹如大海,善于容纳百川之水;耳、目、口、鼻和前阴、后阴上下九窍,犹如水气流通的道路。若以天地阴阳来类比人体,则人身阳气所化之汗,犹如天之降雨;人体中的阳气,好像天地间的疾风,流动不止。人怒气暴发,如同天之雷霆;人身中的阳气容易上冲,如同自然界中的阳气向上蒸腾。因此,调养身体,如果不仿效天地间的规律,不懂得天有八节不同的节气,地有五域不同的地理,那么,疾病就要发生了。

36

夫五味入口,藏于胃,脾为之行其精气,津液在脾,故令人口甘也,此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也,肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。

释文:正常情况下,饮食入胃,经过初步消化,再由脾输布到全身。如果脾脏有热,失去正常功能,则津液停留,向上泛溢,就会使人产生口中发甜的症状。这是因为饮食过于肥美所诱发的疾病。得这种病的人,大都喜欢吃肥甘厚味的食物。厚味使人生内热,甘味使人胸腹满闷。因此食气上溢出现口甜,日久化为消渴。

37

两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄,所以任物者谓之心,心有所忆谓之意,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。

释文:阴阳两精相互结合而形成的生命活力,就叫做神;伴随着神气往来存在的精神活动,叫做魂;依傍着精气的出入流动而产生的神气功能,叫做魄。所以能够使人主动地去认识客观事物的主观意识,叫做心;心里有所记忆并进一步形成欲念的过程,叫做意;意念已经存留并决心贯彻的过程,叫做志;为了实现志向而反复考虑应该做些什么的过程,叫做思;因思考而预见后果的过程,叫做虑;因深谋远虑而有所抉择以巧妙地处理事务的过程,叫做智。

38

人以水谷为本,故人绝水谷则死,脉无胃气亦死。所谓无胃气者,但得真脏脉不得胃气也。

释文:人的生命以饮食水谷为根本,所以当断绝饮食水谷时,人就要死亡。水谷精微,是由脾胃产生而布散到全身的,并且可以从脉象上反映出来。所以,如果脉象中没有和缓的胃气,人也要死亡。

39

饮食自倍,肠胃乃伤。

释文:饮食过量,就要损伤肠胃,这是脾胃病的常见病因。

40

人受气于谷,谷入于胃,以传于肺,五脏六腑皆以受气。

释文:水谷进入人体,经过脾胃运化,产生水谷精微传注于肺,经过肺的宣发作用,把水谷精微布散到全身,从而使五脏六腑皆得到营养。

41

清静则肉腠闭拒,虽有大风苛毒,弗之能害。

释文:懂得养生的人,做到形神清静,善于保持阳气充足调畅固密,所以肌肉皮肤坚固紧密,而能抗拒邪气的侵扰,纵然有巨大的风邪以及毒性很强的其他致病因素,也不会受到伤害。

42

肺者,脏之长也,为心之盖也,有所失亡,所求不得,则发肺鸣,鸣则肺热叶焦。故曰:五脏因肺热叶焦,发为痿躄,此之谓也。

释文:肺脏在五脏之中位置最高,覆盖在心脏之上,它是各脏之长,如果精神受到刺激,或欲望不能满足,就会使肺气不通畅,而发生病变,热邪造成肺叶焦枯,无法将津液输送到全身,便产生五体痿,因此说五脏都是由于肺热叶焦,而产生痿躄的,就是这个道理。

43

中焦亦并胃中,出上焦之后,此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉,乃化而为血。

释文:中焦也是出自胃的上口,在上焦之下,脾胃消化吸收的水谷精微,化生为营气和津液等营养物质通过经脉而会聚于肺,并依赖肺的呼吸,在肺内进行气体交换之后方化而为血。

44

脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。毛脉合精,行气于府。府精神明,留于四脏,气归于权衡。

释文:遍布全身的较小经脉中的精气,逐级归流进入到较大的经脉中去,全身的经脉均和肺通连。所以,全身的精气最后总归入肺,肺脏再把精气输送布散到全身体表(皮毛)。体表的精气再进入经脉中,返流入人的经脉中……经脉中的精气就这样正常运行而不紊乱,并周流人心、肝、脾、肾,从而使脉中的精气趋于平衡,使五脏六腑的功能正常协调。

45

肺气通于鼻,肺和则鼻能知香臭矣。

释文:鼻是气体出入的通道。鼻的通气和嗅觉作用,必须依赖肺气的作用,肺气和畅,呼吸调匀,嗅觉才能正常。

46

悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,营卫不散,热气在中,故气消矣。

释文:过度悲哀使心联系其他组织的脉络痉挛拘急,还会影响到肺,使肺叶张大抬高,呼吸异常,以致胸腔胀满,气的运行不通畅,营卫之气不能布散到全身,停留在胸中,时间长久转化成热,而损耗气,所以说悲则气消。

47

夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。

释文:远古时代,对养生之道有高度修养的人,经常教导人们说:对于一年四季中都可能影响人们身体健康的气候变化,要注意适时回避;思想上要保持清静安闲,不要心存杂念。这样,体外没有邪气干扰,体内无情绪波动,人体和外界环境协调统一,体内的真气调和而没有损伤,精神充足而不外散,病邪还能从何处来侵犯人体呢?所以,那时的人们都能够志意安闲而少有嗜欲,心情安逸而不受外界事物的干扰,身体虽然在劳动却不觉得疲倦,人体正气调顺,因为少欲,所以每个人的要求都能得到满足,每个人的愿望都可以实现。

48

正气内存,邪不可干,邪之所凑,其气必虚。

释文:在人体正气强盛的情况下,邪气不易侵入机体,也就不会发生疾病。而邪气之所以能够侵犯人体,一定是因为正气已经虚弱了。

49

是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚、智、贤、不肖,不惧于物,故合于道。所以能皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

释文:所以,不良的嗜好就不能吸引他们的视听,淫念邪说就不能动摇他们的意志。无论是愚笨的抑或是聪明的,无论是德才兼备的抑或是才能低下的,他们的共同之处,就是能做到不受外界事物的干扰,因而符合养生之道的要求。他们之所以能活到一百岁而仍然不显得衰老,就是因为这些人全面掌握了养生之道,使天真之气得到保护而不受到危害的缘故。

50

知之则强,不知则老,故同出而名异耳。智者察同,愚者察异,愚者不足,智者有余,有余则耳目聪明,身体轻强,老者复壮,壮者益治。

释文:聪明的人,注意的是人与天地阴阳之气的一致性,因而在健康无病的时候,就能够注意养生保健;而愚蠢的人,只有在出现了强壮与衰弱的不同结果时,才知道注意。所以愚蠢的人常正气不足,体力衰弱;而聪明的人,正气旺盛,耳目聪明,精力充沛,身体轻快强健。即使是年龄已经衰老,也还能焕发青春,保持强壮;而本来就是强壮的人,就会更加强健了。

《黄帝内经》是医学圣典,中医是成熟的科学,世界需要大医精诚的中医师。

《黄帝内经》是医学圣典,中医是成熟的科学,世界需要大医精诚的中医师。唐朝孙思邈所著之《备急千金要方》第一卷,论述医德的一篇极重要文献,为习医者所必读。《大医精诚》论述了有关医德的两个问题:第一是精,亦即要求医者要有精湛的医术,认为医道是“至精至微之事”,习医之人必须“博极医源,精勤不倦”。第二是诚,亦即要求医者要有高尚的品德修养,以“见彼苦恼,若己有之”感同身受的心,策发“大慈恻隐之心”,进而发愿立誓“普救含灵之苦”,且不得“自逞俊快,邀射名誉”、“恃己所长,经略财物”。

概要:介绍了《黄帝内经》的阴阳五行合参理论。

一、《黄帝内经》的五行理论

1.五行生成物质世界

《黄帝内经》认为,世界上的一切事物都是木、火、土、金、水五种属性的基本物质生成的。这五种属性,又可理解为事物的五种功能、作用。五行的运动变化,构成了整个物质世界。

2.五种分类标准

张其成:五行在《黄帝内经》当中主要是指五性,就是五种品性,五种性质,五种属性。这五种属性,同时就确立了五种分类标准。所以《黄帝内经》里面有大量的五行论述,比如说,把人分成五脏,五脏,就是按着五行来的。有五气、五味、五方、五时、五化、五音,还有天干地支也分成五类等等,都是受到了五行作为一种功能属性的支配的产物。

3.无所不包的五大系统

《黄帝内经》的五行,是由东、南、中、西、北五方开始的,再由五方到寒、暑、燥、湿、风五气,由五气到酸、苦、甘、辛、咸五味,由五味到肝、心、脾、肺、肾五脏,形成了一个由天地到人体,天人合一的五行模型。

这就是将自然界的万事万物,以及人体的各脏腑器官进行五行归类。按各种事物的不同属性,作五行相配,清晰地向世人展示了一个无所不包的五大系统。并且,这五大系统由于其相互联系,相互协调平衡,而被表述为一个统一的整体。

4.五味对应五脏

五果:李、杏、枣、桃、栗。

五肉:狗、羊、牛、鸡、猪

这意味着,我们平时食用的各类食品均可划分五味,都与我们的五脏密切相关。肝与酸属五行之木;心与苦属五行之火;脾与甜属五行之土;肺与辛属五行之金;肾与咸属五行之水。

天给人吸食五气,地给人饮食五味。五气入鼻,藏于心肺,它使人的五色修明,声音响亮。五味入口,藏于肠胃,能养五气,气和而生。津液相生,精神也就充沛。人通过呼吸饮食不断从大自然中摄取养料,使生命得以维系和延续。之所以如此,是因为人本身就是大自然的一个组成部分。

东方生风,风生木,木生酸,酸生肝;南方生热,热生火,火生苦,苦生心;中央生湿,湿生土,土生甘,甘生脾;西方生燥,燥生金,金生辛;辛生肺;北方生寒,寒生水,水生咸,咸生肾。大概真理的表述都是最简单的,而最简单的表述往往又是最大气的。《黄帝内经》正是这样。

5.阴阳五行合参

五行,是一个惊人的天才构思。《黄帝内经》进一步将五行与阴阳合参,将五行思想与阴阳思辨融合,显示了我们祖先的大智慧,释放出非凡的理性之光。阴阳五行理论,从系统结构的角度观察世界,观察人体,有助于辩证地认识自然与人,认识人体局部与局部,局部与整体之间的有机联系,以及人体与生活环境的和谐统一。这是《黄帝内经》的生命模型。

6.影响

《黄帝内经》的五行理论,不仅对以后的中医学,乃至对整个中国文化,都产生了极为重大的影响。从某种意义上说,以阴阳五行思辨为核心的《黄帝内经》铸就了中华民族的生命意识和心理构造。特别显著的是,辅助了中华民族传统文化的心理特征的形成和巩固,这就是中庸之道。

另外,丰富了民族语言:肝胆相照、心心相印、肺腑之言、侠肝义胆……

7.五行生克:

①五行相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木

相生,就是相互促进,相互滋生的意思。表述的是事物之间的相互联系和相互影响

②五行相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木

相克,就是相互抑制,相互制约的意思。这是事物间的相互作用的表现。

二、临床实践

1.清代吴鞠通医案

一老者,六十四岁。曾在夏天伤于湿气,引发病疾。吴鞠通根据阴阳五行原理,多次调整方子,将其治愈。

张其成:可以说《黄帝内经》就是一种五行的医学,或者说是阴阳五行的医学。它不仅把人的五脏六腑配到了五行当中,而且把气味、器官、颜色、形状等等,也都配到了五行当中,用来说明人体是一个整体的这么一个结构。

同时,它也用来说明人的病理变化。五行如果正常,五脏之间如果正常,人就是一种正常的生理状态。如果反常,就是病理状态。这主要是用五行的生克来说明,五行相生和五行相克都是正常的生理现象,不是病理现象。如果这种正常的相生相克,超出了正常的范围,太过或者不及,就是人的病理现象。

2.明代汪石山医案

症状:一位十九岁的少年,面白体弱,因为思虑过度,梦遗----吐血----轻微咳嗽----发热出疹子----阴囊痛痒-----风寒咳嗽,咳得两肋疼痛

五行分析:

梦遗:心属火而藏神,肾属水而藏志,二者上下相通。患者思虑过度造成心神不宁而发梦,志不宁而梦遗。

吐血:根据五行原理,在正常的生理情况下,肾水上升制约心火,二者协调运动。汪石山指出,这位少年患者因为梦遗的原故,使得肾水不升而心火独亢。与此同时,它引动了肝火,这叫同类相应。如此一来,二火同时上炎,使血从上窍溢出,造成少年吐血。

阴囊痛痒:此外,肝脉环绕生殖器,因此肝火侵扰阴囊,令其痛痒肿胀。

风寒咳嗽:火克金,所以肺金虚而干咳。金虚不能克制木,木火旺而伤脾。所以脾虚则恶心食减。《内经》说,壮火食气,脾肺之气被壮火所侵害。所以困倦不想动作,容易受风寒。

两肋疼痛:此外,人的两肋是阴阳往来的通道,通道为火所阻,气运行不通畅所以产生疼痛。

张其成:五行可以用来说明疾病的诊断和治疗。中医运用五行学说,归纳出经过四诊所得到的信息,并且对病症进行推断,主要是依据《黄帝内经》的“有诸内,必形诸外”的原则。

三、总结阴阳五行合参理论:

我们看到《周易》只论阴阳,而较少涉及五行。《尚书》则只有五行而不论阴阳。《黄帝内经》将阴阳五行融为一体,从阴阳五行合参的文化视角,对人类的生命形态作了天才的认解。《黄帝内经》的这一创举,是我国古代哲学的一次重大飞跃,是人类理性思维的一个重要成果。阴阳五行合参理论,无论从哲学的深度来说,从科学的系统性,完整性来说,从医学的理论性和可操作性来说,都达到了令世人惊叹的水平。

四、现代科学面对《黄帝内经》

1.现代科学:

客观存在有三种方式:一是物质;二是能量;三是信息。

2.《黄帝内经》

①物质:人的五脏六腑等;

②能量:气血的运行流转,阴阳二气的升降,五行的相生、相克;

③信息:人体内各器官的病变或阴阳变化,必定反映在体表,通过诊脉,观察脉象的沉浮,通过脸部的气色变化,而得知体内病变或健康等等;

五、巴盘屯

1.罕见的长寿现象

一个小小的,只有四百九十多人的小村落,竟然生活着七位百岁老人,而90至99岁者有12人,80多岁者众多。

2.五行和谐的生存环境

背靠青山,盘阳河流过村前,土地肥沃,气候宜人

3.清淡平和的生活

韦妈美金,104岁,壮族,生于光绪23年,即公元1898年。在菜园摘南瓜叶,与好友聊家常,回忆往事。

身上有这10大特征的人,说明你身体特别健康!看你符合几个?

1.双目有神。

双眼的目光炯炯有神,一丝呆滞的感觉都没有,说明精力充沛、气血充足、精神旺盛,而且五脏六腑的功能也非常良好。

《黄帝内经》还有“精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束”一说。

古人将眼睛的不同部位分属五脏,整个眼窝是精气的表现,其中肾表现在瞳孔,肝表现在黑眼球,心表现在眼睛的血络上,肺表现在白眼球,脾约束整个眼睑。由此可见,眼睛的状况跟五脏六腑的精气息息相关。

2.脸色红润。

面色红黄隐隐,明润含蓄。古人说“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面”,因此面色是气血盛衰的“晴雨表”。脏腑功能良好,气血充足则脸色红润,气血亏虚则面容没有光泽。

3.声音洪亮。

肺主气,肺气足,那么声音就会非常洪亮;肺气虚,那么声音就会显得低弱无力,所以声音的高低取决于肺气是否充足。

4.呼吸匀畅。

《难经》指出:“呼出心与肺,吸入肝与肾”,可见呼吸与人的心、肺、肝、肾关系极为密切。只有呼吸不急不缓、从容不迫,才能证明脏腑功能的良好。

5.牙齿坚固。

口腔卫生,基本上没有龋齿和其他口腔疾病。中医认为,“肾主骨”,“齿为骨之余”,牙齿是骨的一部分,与骨同源,所以牙齿也依赖肾中精气来充养。

肾精充足,则牙齿坚固、齐全;精髓不足,则牙齿松动,甚至脱落。

6.头发润泽。

中医认为,“肾者,其华在发”,“发为血之余”。头发的生长与脱落、润泽与枯槁,不仅依赖于肾中精气之充养,还有赖于血液的濡养。

健康的人,精血充盈,头发润泽;反之,精血亏虚时,头发易变白而脱落。

7.腰腿灵便。

腰为肾之府,肾虚则腰乏力。膝为筋之府,肝主筋,肝血不足,筋脉失于濡养,则四肢屈伸不利。灵活的腰腿和从容的步伐是肾精充足,肝血旺盛的表现。

建议大家保持每周3次以上的运动,每次半小时,使肌肉、骨骼和四肢灵活自如。

8.体形适宜。

即保持体形匀称,不胖不瘦。标准体重=身高(厘米)-100(女性减105)(公斤)。

中医认为,胖人多气虚,多痰湿;瘦人多阴虚,多火旺。过瘦或过胖都是病态的反映,很容易患上糖尿病、咳嗽、中风等病。

9.记忆力好。

“脑为元神之府”,“脑为髓之海”,“肾主骨生髓”。

脑是精髓和神明高度汇聚之处,人的记忆全部依赖于大脑的功能,肾中精气充盈,则髓海得养,表现为记忆力强、理解力好。

10.情绪稳定。

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化,反映着机体的精神状态。七情能正常表达则身体健康,七情过度表达则直接伤及五脏:

因此,对于日常产生的各种情绪,能正确对待,善于调节,才是健康的表现。

人到中年,身体开始走下坡路,慢慢开始注重养生,但是一不小心就容易走了弯路,6位院士集体发声,振聋发聩,为了健康一定要好好看看。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

伏羲哲学的核心概念是“阴阳”。

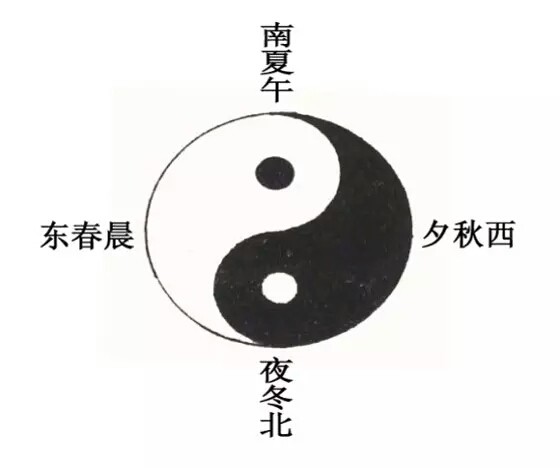

“阴阳”最初是天文术语,是天文学对日月交替、天体运行的简称。翻译成日常语言,“阴阳”就是“白天和夜晚”。伏羲把“阴阳”提升为哲学概念,是把“混沌”从时间上一分为二,然后通过“太极”对其进行认识和探索,从而掌握“世界”运行的规律。“阴阳”只是把“混沌”一分为二,并没有指出世界的本原是什么。因此,伏羲哲学成为后世炎黄、道家和儒家的出发点。

伏羲通过区分完成对风姓世界观的哲学化发展。伏羲通过“阴”和“阳”把“混沌(世界)”一分为二;在《八卦》中,伏羲又把通过“乾”和“坤”把“姓”一分为二。

《乾》字由“幹”和“乞”组成:“乞”字古文是指与地相连的云气;“幹”是沟通天地的桥梁。“乾”是指与“地”相连的“天”。《坤》字由“土”和“申”组成:“土”是指“地”;“申”字古文是闪电象形,代表天地相通。“坤”是指与“天”相连的“地”。

在风姓世界观中,“人”因“风”而生,“天”决定“地”;在《八卦》中,《乾》决定《坤》。伏羲时代,母系氏族社会开始向父系氏族社会转型。所以,“乾道成男,坤道成女。”《八卦》是对风姓世界观的继承和发展。

“八卦”的基本精神是“易”,即变化。“易”的第一层含义是:父系取代母系是“变化”的基本规律;第二层含义是:“乾坤”是人类社会的的基本关系。伏羲承认,“易”是世界的基本特征。掌握《乾》和《坤》的基本关系——由“阴阳”决定,一切问题都可以解决,具体做法是“占”。

占卜者要认可《乾》和《坤》的基本关系。然后,请抽签。卦签是指长短有统一规定的艾草:一个通长的卦签叫阳爻;一个阳爻分成两段组成一个阴爻。把几次抽签得到的卦爻,按顺序组成卦符。三个阳爻组成的卦符叫“乾”,是“上上签”,预示一切顺利;三个阴爻组成的卦符叫“坤”,是“下下签”,预示凶兆,欲从事的事情应暂时停止。

如果抽出的卦爻组成的卦符既不是“乾”,也不是“坤”,与事先对此卦符作出的解释进行比照,便可知道所测事件的吉凶。《八卦》中,《乾》和《坤》以外的6卦就是对这些情况的解释(在64卦中,6卦发展成62卦)。通过《八卦》,伏羲哲学得到了空前绝后的普及。占卜者不需要认识字,能分出卦签长短,就可以了解和接受伏羲哲学的基本思想。

区分是伏羲哲学的基本特征。通过区分,伏羲实现了对风姓世界观的哲学化发展。所谓“哲学化发展”,就是从世界观的高度,整体发展以前的世界观,形成新的世界观。与风姓世界观固有的“天人和一”的模糊性相比,伏羲哲学“阴阳”世界观更加清晰。

"通理黄中”

"通理黄中”典出《坤》卦之《文言》:“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也。” 大体意思是讲:君子品德美好,合于坤卦中正理念,这是内在美的寄托,由内在美外化出来,四肢充满光泽,是健康的表现,因为健康而能建功立业,实现即定目标,这就是美仑美奂的极至。

“含容无界”其意蕴来自《坤》卦之《象》:“君子以厚德载物”。《易经》认为,大地是无限广阔的,它承载了千千万万的事物。君子应该效法大地这种品德。(大地承载万物,养育万物而不伤害万物)

《坤》卦的核心旨趣就在于“厚德载物”四个字,这就是六石述卦诗题目的根据。而从卦德来讲,则突出一个“顺”字。这就是《说卦》“坤为牛”的法象之本。照理,《坤》卦的卦爻辞应一开始就叙说“牛”,才能突显其“牛品”与“牛情”及“牛意”,为什么卦辞却先讲“马”呢?六石以为,马代表乾卦为阳,牛代表坤卦为阴。《易经》卦序排列,先乾后坤。作卦辞者,显马而隐牛,意在强调“顺意”,牛虽不显而风骨在也。

责任编辑:

网址:刘先银经典点说:《黄帝内经》五十经典经文隐藏着深远的育儿智慧 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/92329

相关内容

关于生活智慧的经典谚语育儿宝典(绝对经典)

黄帝内经

『啃读经典先行者』生活教育的理念与实践——台州市教师教育院经典共读第34期

易经里的育儿智慧

人生感悟的经典文案

经典十则生活小窍门

关于金钱的热门圣经经文:财务智慧完整指南

生活经验经典句子

育儿知识经典句子? 经典育儿知识大全?