【美学生活】中国文人是怎么在书房中体现出他们的美学智慧的

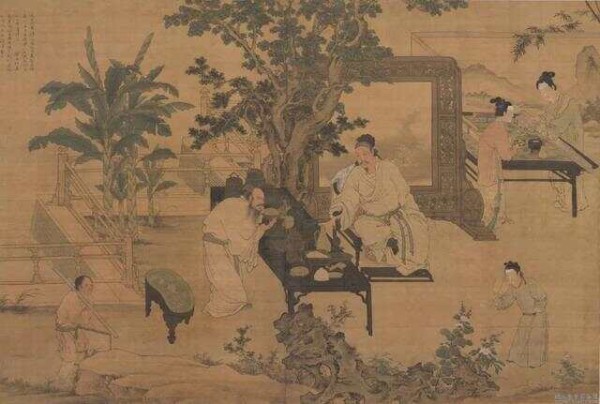

明·杜堇·玩古图

生活美学既有中国古代的“士文化”,也有“民文化”,同时又有“官文化”这样三个重要的传统。中国文人的生活美学,特别是中国文人怎么在书房当中体现出他们的美学智慧的呢?

近几年来,当代中国出现了一个关键词,就是“美好生活”,这个关键词我想不仅仅是当下中国的关键词,也可能成为未来中国30年很重要的关键词。到底什么是美好生活?其实是由两个词组成的,好的生活+美的生活。

我们可以说,美的生活一定有好的生活作为现实的基础;与此同时,美的生活一定是好的生活的一个升华,所以,美好生活讲的是美的生活+好的生活,而不仅仅讲的是人们的物质和精神生活的简单的满足。也可以这样说,好的生活就是一个有质量的生活,而美的生活,则是一个有品质的生活,而有品质的生活,恰恰是建立在有质量的生活基础上。

美好生活与生活美学只差一个字,究竟什么是生活美学?其实生活美学讲的就是追求美好生活的幸福之学,也就是说它不仅是一种关乎审美生活的学问,同时也是追问、追求美好生活的幸福之道,是一个践行之道。

在这个意义上,美学在中国恰恰成为一种幸福之学。我们每个人都是生活在一个审美环境当中,每个人作为一个审美者,有他自己身体的环境——其实你的皮肤就是你最紧致的衣服,然后到艺术的环境,到狭义的文化的环境,再到城市的环境,一直到自然的环境,这形成了层层相扣的审美的环的结构。而中国古人,中国文人,他们的生活空间是怎样的,他们的天人之际生活空间又是怎样的呢?

我先举个例子,在南京博物院,有一个明代画家徐渭的展览里面有句话说,“一室之中可以照天下,观万有,通昼夜”,这就是中国人的俯观仰察的智慧,就是仰则观象于天,俯则观法于地,中国文人始终在究天人之际,同时也看四季的变化。

正如禅宗所讲:“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节。”这个就是审美化的生活空间,居住在这样的审美空间当中的主题是什么呢,就是中国人,中国传统的文人墨客,就像欧阳修所说:“明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐。”讲到中国人的书房,一定离不开笔墨纸砚。

清·湘妃竹留青花蝶管紫毫笔

首先就从这个笔开始谈起。我们知道现在有很多文具店,一些老的味道的文具店,还会挂这样一个很雅致的对联,“五色艳称江令梦,一枝春暖管城花。”上句讲的是江郎梦笔的故事。我们知道南朝知名的诗人,年少时曾经梦见神人赠给他一支五色的笔,所以他就文采俊发,词章绝世。

后来呢,又梦到了神人把他的笔讨还了回去,从此以后他就文采顿减,词章失色。这就是我们经常说的“江郎才尽”这个词的来源。我们知道这是韩愈的名文《毛颖传》,那么韩愈在这篇名文当中,把毛笔封为了“中书令”,这是中国文人首次给文房用具开始封官了,这是非常有趣的一个现象。

我们再来看蔡邕在《笔赋》当中,一段对笔的描述,他提到了“上刚下柔”、“圆和正直”、“玄首黄管”,这些都说明汉代在毛笔选材的质地、形式、颜色搭配上,都形成了非常固定的审美趣味。中国人讲天人相通,那么对笔这么一个细微之物的审美趣味当中,也就是我们常讲的刚柔相济、阴阳互补,而且这种对“圆和正直”的推崇也反映了中国传统的人格理想和对人生境界的追求。到了明代,所谓笔有四德,“锐、齐、圆、健”,大部分都是继承于此。

到了南北朝时期许多和笔相关的文房用具开始艺术化,这引发了中国文人墨客的兴趣。比如说笔格,有一首《笔格赋》,对笔格进行了一番描述。我们可以看到,这一时期笔格的材质、形式都极具艺术色彩,而且体现出一种“尚奇”的审美趣味。第二次文房高潮来自唐宋时期,当时宣州和湖州相继崛起,成为著名的造纸制笔中心。湖州在南宋以前,则号称湖笔甲天下,其中制笔名匠冯应科的笔,与赵孟頫的字、钱舜举的画并称“吴兴三绝”。与此同时,因为毛笔的使用,延伸出的文房用具,比如说笔海、笔洗、笔挂、笔屏、笔枕、笔插、笔帘、笔掭纷纷出现。这时候,中国人对于文房用具的趣味极大被激发了出来,形成了以毛笔为中心,环绕起来的一个实用审美的体系。

清乾隆款碧玉西园雅集图笔筒

我们再来看墨。古人也爱墨,而且爱墨爱得不能自拔。如果是一方佳墨,足够用很多年。中国古人视墨成癖,乃至生死相依,其实人的生命已经被物所主宰了。当一个人储积的墨越多,也更说明,这时候你并不是墨的主人了,反过来,你已经成了墨的奴隶了。明元之后,中国制墨的工艺更加精湛,留下了许多传世的经典珍品。墨也像笔一样开始自立门户,出现了墨床、墨台、墨匣等等。

那么,文人对墨有什么样的审美风尚呢?我简单介绍几种。墨之美的第一种就是“样”,就是墨体的形式、大小、形样。墨应该宁小勿大,宁薄勿厚。小,不仅利于携带,便于使用,而且非常轻盈优美,置于案头,错落在砚台、书籍、纸张中,方寸之间形成了大小、厚薄的对比,因而更加美观。同时,中国古人特别讲墨样,也就是追求一种古朴的典雅之美。这也成为人们非常自主的追求。

清·汪心农菊香膏墨

墨之美的第二个表现是“色”。这个色是针对色彩和光泽而言。上品之墨不仅要墨色纯正,而且要流光溢彩,清丽明艳。在光的照耀下要熠熠生辉。古人有这样的规定,叫紫光为上,墨光次之,青光又次之,白光为下。鉴别紫光的方法是看它是否暗而不浮,明而有艳,泽而无渍。也就是说墨色要淳厚,光泽要明艳但不轻浮。留在纸面上的墨迹要丰腴、饱满、清晰,界限分明而没有杂质。同时没有水渍。只有久而不腴,也就是说这个字要历久弥新,不污不滥,才是紫光色中的上品。

还有声之美。墨还要听“声”吗?墨之声有两种,一种是敲击墨时发出的声音,另一种是研墨时的声音。上乘的好墨敲击时,会发出清亮悦耳之声。研墨时应该是细腻悠长。但是反过来,粗劣的墨敲击时,声音是滞重迟缓,研墨时是出色刺耳的。这种细致入微的听觉差异,只有那些真正能寄情于此、心无旁骛的人才能够体会和欣赏。

再有,墨之美还在于它的“轻重”。这个轻重指的是墨的成色、质地和分量。俗语云“煤贵轻,墨贵重”,煤是燃料,质地疏松,利于燃烧,所以贵轻。而墨讲究持久耐用,和墨时候用的胶,掺水过多就会黏合力不足,这时候墨的分量就会变轻。韦诞的“墨之大诀”中对原料,如松烟、梣皮、胶、香料的精心择取,以及时间和季节的考量等,被后人总结为八个字:“醇烟”、“法胶”、“善药”、“良时”,只有四者兼具,制出的墨才能“重而有体”,历久弥坚。

再如,墨的审美中还有“新故”。这个新故就是说制作年代的远和近。古语曾说“茶贵新”,当然普洱茶未必要是新茶了,“墨贵陈”。那么王羲之少年时的老师,我们知道,那个著名的卫夫人就曾说,临时用墨要取十年以上。这样做的原因是,年代越久远,这个墨块就越坚硬,墨色和墨光就会由黑而紫,从而大放异彩。

清康熙曹素功紫玉光墨

最后还有一点,直接跟收藏有关,叫做“养蓄”。这个养蓄就是收藏和把玩的学问。古人不说藏与鉴,而说养蓄,就在于他们并不把墨单纯地看作一个物,摆在案头,静观凝视,而是当做艺术品来对待。墨的质地、色泽、品性固然在制墨匠手中打下了先天的印记,但是后天的存养同样非常需要。比如说新墨要打上好的纸张包裹起来,悬置中空、干燥通风的器皿当中。旧墨则把它置于掌中,放在衣袖里,让墨能够浸润到人的呼吸,动静举止之间,墨融入到了每个人的日常生活。人的品行高洁,气质优雅,墨的气质也会产生变化。

墨之美就像前面讲笔之四德,这是中国古人把内在主观的生命情调和品格追求投射并外化到了一个客观的笔墨这样的日常用品上。这种直观的感性的生活之美,其实从魏晋时代就开始达到了第一个高峰。随着数百年的沉潜积淀,在唐宋又开始蔚为大观,并一直延续到了明清,至今仍回响不断。

御制淳化轩刻画宣纸

笔墨纸砚,最后还有纸。我们知道,蔡伦造纸,但是蔡侯纸并没有作为遗物流传下来。在东汉末年,中国就已经制造成了光洁流丽、妙曼可人的纸。前面说过,东汉时期中国人所推崇的文房用具有三种:张芝笔、左伯纸和韦诞墨。宣纸的出现对于中国隶书的流传或流转,中国人生活品质的境界的提升可以说是居功至伟的。

据说,在唐代的时候,很多附庸风雅的人家就开始储存上百张的宣纸,用蜡来浸染,使之透亮,便于摹写书画作品。说到宣纸,不得不说一个非常有名的纸,叫澄心堂纸。澄心堂是我国五代时期,南唐主所建的一个建筑,专门用来会客的。后来李后主在澄心堂里边藏书,做书画,与文人雅士交友。他所用的纸是专门命人制作的,供御用的,后来成为澄心堂纸。澄心堂纸据说是质地均匀细密,纹理细致,表面光洁透亮清脆,是纸中的绝品。

关于澄心堂纸还有许多有趣的故事。我们来看这一首,欧阳修送给了梅尧臣两张澄心堂纸,梅氏不胜欣喜,专门写了这样一首诗。可以遥想当年李后主在位时,澄心堂纸是御用的珍品,千金难买。这首诗称赞这个澄心堂纸叫“滑如春冰密如茧”,这一句可以说是很凝练传神的,把澄心堂纸的光洁厚实,晶莹透亮的特性传达出来。有幸获得两张也实属不易,值得珍藏。

澄心堂纸一般是在东晋制成的,造纸工匠把它浸渍在寒冷的溪水的楮皮中,捞出来后,顶着月光来捣纸浆,然后在凛冽清澈的溪水中再冲刷、捞纸、烘干,经过一系列这样的过程,制出的纸可以说是坚若金石,莹然如玉,肌理细密,晶光透亮。

笔墨纸砚的历史就是它们保持了日常实用功能,同时又不断被艺术化、审美化的历史,也是中国文人的笔墨生涯不断被艺术化和审美化的历史。这个历史一般来说是起于汉魏时期,到南朝而初具规模,到唐宋,终于打开了境界,别开生面,形成了非常独具中国特色的文房之美。

宋·三堂款陶砚

我们再来看砚台,我们讲砚田瀚海。唐宋是中国文化大放异彩的时期,中国古代著名的四大名砚在那个时候横空出世。赏砚、藏砚也蔚然成风。那时候开始大量地出现砚史、砚谱、砚鉴等著作。相对笔墨而言,砚的尺幅彰显了一个人的阔绰,也为文人展露才华开拓了空间。人们到现在也还是把砚称作为砚田。过去有非常有趣的话叫,“惟砚作田,咸歌乐岁。墨稼有秋,笔耕无税”,这给中国读书人的这种文化自信和身份自信,也映射出中国社会对文人的敬仰。那么,古人创作了非常考究的,比如砚匣、砚室,专门储存砚台用,而且他们别出心裁地设计出小的屏风,叫做砚屏。同时,往砚里注水的工具就是砚滴,都得到了特别的关注。痴迷于赏砚的文人士大夫在过去数不胜数。

结语

我们中国古语经常讲,柴米油盐酱醋茶,琴棋书画诗酒花。一般总认为书画琴棋诗酒花是高雅之士,柴米油盐酱醋茶是很俗的事儿。我们看,茶并不是俗事,中国人哪怕从最基础的饮食,都可以把它做出一些生活美学的大智慧。那么什么是好日子呢?冯梦龙列出了十三件事,什么是好日子的事儿,它们是“随意散帙”、“焚香”、“瀹茗品泉”、“鸣琴”、“挥塵习静”、“临摹书法”、“观图画”、“弄笔墨”、“看池中鱼戏”,或“听鸟声”、“观卉木”、“识奇字”、“玩文石”。这个时候中国古人就开始用这些事来表明自身的文化身份;这些都是属于我们今天讲的以器载道的那个“器”。

清·王肇基梦楼抚琴图

我们这样说是为了强调,这种生活美学传统在当今是一个活着的传统,活生生的传统。就像我们今天做的这九个书房,我说它是以古为徒,借古开新。文征明、赵孟頫、苏东坡如果看到这样,自己也会非常惊讶。因为这是当代人用一种想象和古代人对话的方式。这样,中国文化的传承才是活的,而不是在博物馆当中那个死的文化,那种死物而已。这也是中国古人特别强调的所谓家居有室之序,家居有室就是让人在现实的生活当中,体验感性的愉悦,精神的快乐,营造出世俗日常的居家之美。在这种日常生活情境当中达到“物物皆非苟设,事事皆有深情”的一个高度。那么这些审美的物便成为帮助中国人营造诗情画意日常生活的情境。

这里面有两种关系很重要,就是物和心的关系。一种叫“随物而婉转”,另一种叫“与心而徘徊”。什么是“随物而婉转”呢?是你的心在随物而婉转。什么是“与心而徘徊”呢?是物与心而徘徊。我们来看:一卷书,一尘尾,一壶茶,一盆果,一重裘,一单绮,一奚奴,一骏马,一溪云,一潭水,一庭花,一林雪,一曲房,一竹榻,一枕梦,一片石,一轮月,逍遥三十年,然后一芒鞋,一斗笠,一竹杖,一破衲,到处名山,随缘福地,也不枉了眼耳鼻舌身意随我一场也!我们再来看:香令人幽,酒令人远,茶令人爽,琴令人寂,棋令人闲,剑令人侠,杖令人轻,麈令人雅,月令人清,竹令人冷,花令人韵,石令人隽,雪令人旷,僧令人淡,蒲团令人野,美人令人怜,山水令人奇,书史令人博,金石鼎彝令人古。

清晚期·人参茶膏

古人所孜孜以求的物质美,客观的对象就是长物,那个多余的物,主观的感受就是闲赏,这就构成了一种长物闲赏的中国美学。这个在中国古代是有的,首先是悦耳悦目,同时也愉悦你的手,你要把玩这个小的器物,然后,悦心悦意,最后,悦志悦神。中国人特别善于在小的物件中看到大千世界,哪怕是一枚小小的芥子,中国人也认为它蕴含着大千世界,所谓“生如芥子有须弥,心似微尘藏大千”。这就和中国文人的一个很重要的居住方式有关,叫做闲居。北宋的儒家邵雍有个闲居诗:闲居须是洛中居,天下闲居皆莫如。究竟什么是闲?先来看闲这个字,闲这个字最初是指,在墙壁当中那个缝隙,是在空间缝隙上的那个空隙和空白。后来,“闲”这个字引申到了时间上,才有了空闲闲暇的意思,也就是说,它在空间已经被时间化了。

清·禹之鼎修竹幽居图轴

《礼记》当中就有 “孔子闲居”一章。当然,后来解释,这个闲居是为了退宴避人,也就是完成公事公务之后,剩下的个人自由的时间。这就正如刚才所说,我们已经把闲的空间变得时间化了。正如《礼记》这篇孔子闲居所言,过去讲“燕居”,后来又讲“闲居”,这一个“闲”字其实就把孔子那种独具的闲情给和盘托出了。孔子才是中国最早的一位闲居人,后代中国文化又接受了道家文化的影响,佛禅文化的影响,慢慢的就把整个中国文人的闲居文化建构了起来。当然,儒家认为,孔子闲居的目的乃是在于“人与天地参”,这也构成了中国文化的一个主干。

讲中国古代文人生活美学的时候,其实就是走向了一种栖居的美学。也就是德国诗人荷尔德林诗中所说,“人诗意地栖居于大地”之上。

(刘悦笛 中国社会科学院哲学所研究员,北京大学博士后,在中国美术馆等策划多次艺术展。)

来源:原标题《物物皆非苟设 事事皆有深情——中国书房的美学智慧》,作者刘悦笛,原载《北京晚报》2017年12月28日。(本文为刘悦笛在国家大剧院的演讲,书院中国文化发展基金会邀请,《北京晚报》整理发表)

网址:【美学生活】中国文人是怎么在书房中体现出他们的美学智慧的 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/12129

相关内容

传家:中国人的生活智慧中国人的生活智慧

生活中的智慧作文(通用50篇)

生活中的智慧作文(精选21篇)

生活中的智慧作文通用(15篇)

生活中的智慧无处不在

中国古典生活美学四书(套装全四册)

中国人的生活美学·饮食

揭示人生智慧:从家居小物中学到的生活哲学

刘悦笛 著《中国人的生活美学》出版