本来是简单的矛盾纠纷,最终却演变成杀人血案,这是典型的民转刑案例。

问

那么“民转刑”案件有哪些类型呢?

“民转刑”案件是指因工作生活中的纠纷、矛盾、债务、婚恋、医患、邻里琐事等民事纠纷激化形成的刑事案件。

民

转

刑

的

类

型

“民转刑”案件发生的情况有以下几种类型

▶ 生活矛盾型。邻里、亲朋之间因为宅基地、通道、采光或是利益纠葛等,彼此不能互谅互让,导致矛盾激化,演变为故意伤害或纵火案。

▶ 医患纠纷型。此类纠纷是患者与医疗单位,尤其是与民营或个体医疗场所因医治费用和服务等问题引起纠纷而发生的损毁财物、故意伤害案。

▶ 婚恋纠纷型。由于观念不同,常因家庭矛盾、感情纠葛而引发纵火、故意伤害、杀人等刑事案件,影响社会治安的稳定。

▶ 经济纠纷型。随着经济发展,人们彼此间的经济往来不断增多,风险不断加大,稍有不慎就会造成纠纷。

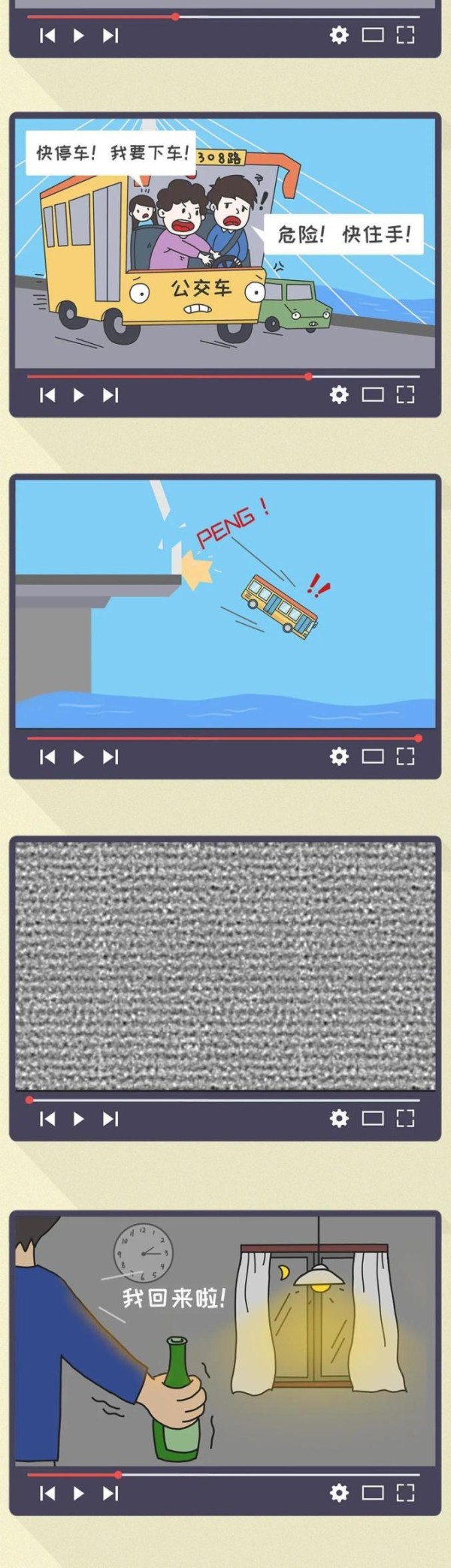

▶ 口角小事型。在日常生活中,个别人法治观念淡薄,因喝酒、娱乐等琐事引发口角,进而造成伤害。

预

防

的

对

策

预防民转刑命案的对策又有哪些呢?

▶ 民转刑命案的发生往往是激情犯罪,面对矛盾纠纷必须控制好情绪,第一时间想到法律而不做无谓之争。

日常生活中任何一个小矛盾都可能引起情绪上的变化,而内心情绪化解、宣泄了就不会积累,如果憋着不宣泄就容易形成高压锅效应,积累到一定程度后会一次性集中爆发,很多民转刑命案往往就是这样产生的。

对于预防激情犯罪,中国人民公安大学李玫瑾教授说过,在生活中与人发生冲突时,你一句对方回一句,你再说一句对方再回一句,到第三句话时最好的方法是“有一个人闭嘴”或者“你要是实在忍无可忍就扭头走开”,因为这里头没有谁胜负的问题,第一个走开的人就是胜者;如果你要再坚持下去的话,往往后果是很难预料的,对于两个人吵架,用说理的方式劝架往往毫无效果,他们谁也不让谁,最好的办法就是把吵架双方隔离,等他们平静下来后情绪也就没了。总之,遇事多克制,多忍耐,少一份伤害,多一份宽容,少一些泪水,身边就多一份和谐。

▶有效的交流沟通是解决问题的一门艺术。

交流是沟通心与心的桥梁,越过障碍、达成共识、化解矛盾纠纷。不管和谁往来,从一开始就要形成一个平等的、无障碍交流机制,只有这样,在出现问题时,双方才愿意坐下来交流沟通而不至于陷于危险。发生冲突时要用最大的耐心和爱心去交流、沟通,达成共识。不能达成一致时要多宽容,如果做不到宽容,也不要急,还有法律渠道。

▶ 道德教育和法治教育是践行社会主义核心价值观的重要部分,能从源头上减少民转刑命案发生。

① 树立正确的爱情观和婚姻家庭观。爱情作为主观感受,始终受到各种客观因素的影响,当环境变了、心绪变了、想法变了的时候,这种感情也会变化,对这种变化每个人都要有一定的思想准备,当自己所追寻的爱情已经变化,即便自己曾经对这份感情寄托再多的希望和期许,也要明白爱情是付出,不是占有,即使是感情破裂不能白头到老,携手走过的日子无论怎样也是一段美好的历程。在特别失望甚至绝望时,哪怕面对当众质疑,哪怕面对最糟糕的情绪,都要能够多从对方角度理解、多从自身角度反思,并多做沟通,承担好自己的责任,不要局限于自身狭隘的认识去做出错误的过激的行为,让自己悔恨终身。

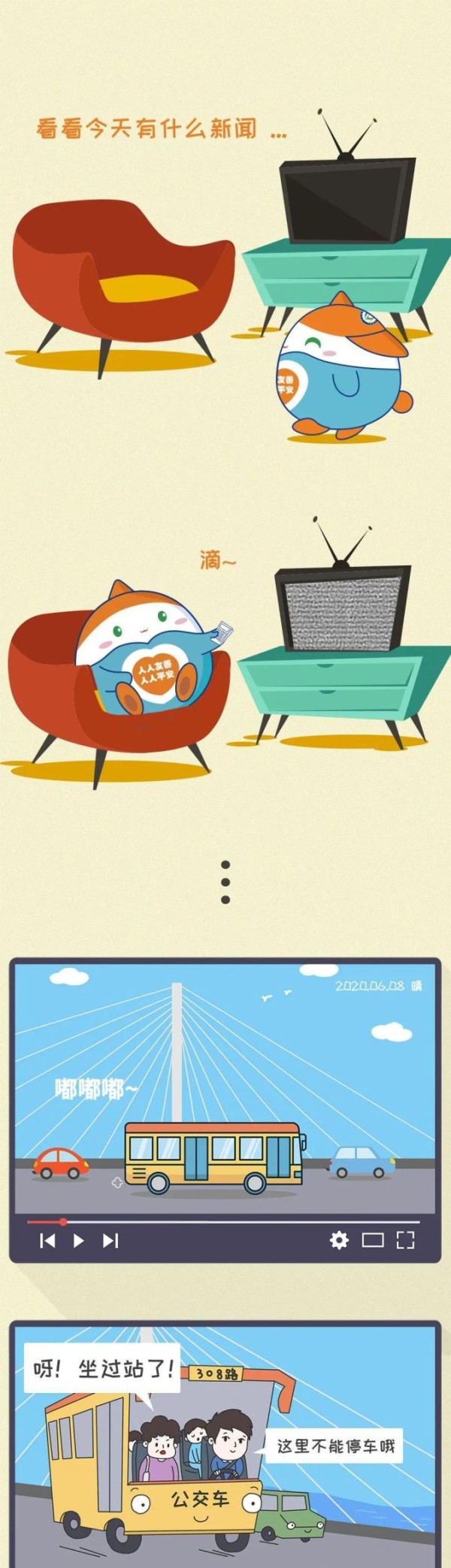

② 持续深入持久普法并不断完善矛盾纠纷多元调处机制。健康幸福的人际关系离不开正确的认识和良好的习惯,随着“互联网+”的不断创新发展,人们要充分利用传统媒体和新媒体“以案说法、以案释法”,以群众喜闻乐见的方式普法,以“法律知识下基层”活动、手机报等形式开展普法教育,增强群众法律意识和法治观念,引导基层人民群众遇事找法、处事依法,遇到问题首先想到法律。

③ 大力发展文化体育,丰富文化生活,提升人文素养,和谐人际关系。随着经济的不断发展,人民群众文化需求不断凸显,为丰富人们的文化生活,应逐步在农村和社区推进文化体育广场等设施的建设,促进农村文艺发展。在基层,围绕践行社会主义核心价值观开展各种文化体育活动,引导广大人民群众树立正确的人生观、价值观、世界观,使群众在各种文化活动中受到教育和启发,自觉弘扬新风尚,共建和谐人际关系。

④ 要有自律和自我防范意识。俗话说“害人之心不可有,防人之心不可无”,不给别人实施犯罪的机会和条件是对自己生命的最大尊重,对于可能激化的矛盾纠纷要提前预判并做好防范,特别是深处矛盾冲突中,更要有依法化解矛盾的意识,切不可丧失理智,一失足成千古恨。

从各类民转刑案件发生的原因看,法律意识淡薄,是其中一个很重要的原因。这就要求我们在日常生活中增强法律意识,树立正确的法治观念,遇事找法、办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法,免得酿成大祸。

原标题:《警惕民转刑,别因生活琐事触及犯罪》