全美最具影响力牧师推荐的“人生最小悔恨决策法”

决策模型4: 最小后悔原则,平衡风险与收益 #生活技巧# #领导力技巧# #决策模型#

文/Johnny | 公众号:漏报 | 豆瓣ID:黄萝卜蹲

悔恨源于错误的选择 “我们都应该记住,今天的你和你所处的状态,都是你所选择的思想和行动所带来的结果”

生活中的选择实在太多,每个人从醒来的那一刻起,就在一个又一个选择中度过:

早饭吃什么?

要选择哪个专业?

还有点时间,要不要打盘游戏或者刷个抖音?

要收下这个红包吗?

要不要辞职?

要创业吗?

要不要掩饰自己来获取ta的感情呢?

要和那个人结婚吗?

要不要离婚?

。。。

这些选择都不同程度地影响着我们的人生状态和生活处境。好的选择让人生道路越走越宽;差的选择让生活每况愈下,甚至还会带来无尽的悔恨。

细数我身边因为选择错误而后悔的例子:

——后悔在高中时迷恋打游戏,没考上好一点的大学

——后悔没选自己喜欢的专业,现在每天度日如年

——后悔选择了这份安稳的工作,现在每天过得像行尸走肉一样

——后悔跟风去理财买股票,亏掉的钱足够付首付了

——后悔闪婚,现在的婚姻让我的生活黯然失色

——后悔没有多花时间陪伴家人

——后悔当时一时冲动,和他打起来

——后悔开车炫技,没想到出了事故。。。

好吧,数不过来。

为什么那么多人会选择让自己悔恨的选项和行为?

为什么很多人明知道前方是深渊却还是往下跳?

如何避免因为选择错误而掉入悔恨的坑呢?

人生最小悔恨决策法

某种意义上,每个人都是由从小到现在的一系列选择成就的。每一次大大小小的选择连成的人生路线,组成了我们的人生故事版本。好的选择构成好的故事,让人可以津津乐道地讲述自己勇敢抉择的经历;而糟糕的选择构成糟糕的故事,让人恨不得躲开任何会让自己联想到这段故事的话题。

没有人会有意去做出糟糕的选择,谁都希望不负此生,给人生一个好故事,故而做出好选择就成了重中之重。那么如何才能保证自己做出的选择是好选择呢?

Andy Stanley 是美国当代十大最具影响力的牧师之一。在美国,他的独到思想和著作影响了百万人。在他的新书《更好地抉择,更少的悔恨》里,Andy根据自己的经验和案例总结了一套体系来权衡当下的选择,Andy的这套衡量体系,我称作“人生最小悔恨决策法”。顾名思义,用这套方法可以最小化人生的悔恨。

真有这么神奇吗?话不多说,先上干货。

简单来说,“人生最小悔恨决策法”包含五个问题,如果你来不及看全文,浏览一下这五个问题估计你也有所受益。

问题一:我是基于真实的自己做出的选择吗?问题二:因这个选择而构成的故事,可以让我自豪地向别人讲述吗?问题三:有没有不同的声音需要注意?问题四:基于过去的经验、现在的状态、将来的目标,这个是明智的选择吗?问题五:这合乎“爱”的要求吗?每次选择的时候过一遍这五个问题,就可以极大地减少做出糟糕选择的几率,人生的悔恨也会降到最低。

如果你还将信将疑的话,那我们来展开讲讲这五个问题是如何帮助做好选择的?

问题一:我是基于真实的自己做出的选择吗?

真实是做出好决策的基础。我们知道,在企业或者组织内部,如果领导者获得的信息是虚假的,那么ta绝不可能做出好的决策。对个人也是一样,如果一个人选择欺骗自己,掩盖内心真实的声音,那么ta的选择极大可能会让自己后悔。

著名作家安·兰德说,“你的自我是最严厉的法官”。你只要选择回避真实的自己,最后都会受到“自我”的审判。

虽然道理很简单,但是多少人从小活到现在,从来没有真实坦诚地面对过自己,没为自己活过?

小时候被训导要听话,我们学会了隐藏自己的想法,去揣摩大人的想法。

长大后,我们又向现实妥协,忽视内心的真实想法,每天带着面具生活。

社会也设下了种种圈套:排名,合群,攀比。。我们更是毫不犹豫的抛下真实的自己,选择去做一个他人眼中的“我”。有多少人选择了他人眼里的好专业,而不是自己真正喜欢的专业;又有多少人选择了父母喜欢的稳定的工作,而不是自己喜欢的工作;又有多少人因为讨好别人而委曲求全;因为他人的评价而郁郁寡欢。。。

以上种种,一步步铸成了后来的悔恨,因为你本可以活出自己的人生,但却选择了出卖自己。

所以,人生最小悔恨决策法的第一点就是要做真实的自己。

如何做真实的自己呢?Andy在书中建议要多追问并坦诚回答“为什么你要选择你所选择的?”“为什么你要做出这个决定?”

如果做不到坦诚地回答,那其实就是在出卖自己。出卖自己的人永远不可能成为人生赢家,而这正是悔恨的根源之一。

具体来讲,在日常生活中,可以多问问自己的问题像:

“为什么我要做这件事。。?”“我为什么会一直拖着不做这件事。。?”“为什么我一直在找借口推脱。。”“为什么我选择穿这件衣服?我真的喜欢我这个样子吗?”“为什么我选择购买这个物品?我真的有需求吗?““为什么我选择搬家。。”从现在开始,摘掉面具,迎接真实的自己吧。只有这个真实的自己才会告诉你真相,和你坦诚相见,即使这会让你不舒服,但这是逃离悔恨深渊的第一步。

问题二:因这个选择而构成的故事,可以让我自豪地向别人讲述吗?

每个选择都会带来不同的结果:好的或者差的结果,你所期望的或是不期望的结果,意料之中还是意料之外的结果,但无论哪种结果,最终都组成了你的故事。

如果你可以在每一次抉择的时候,都设想一下:“这是一个关于我的人生故事。如果这个选择成为故事的一部分,是我想要的吗?”

那么恭喜你,你已经成功向自己喜欢的人生方向迈出了第一步。

假设老板让你对客户撒谎来获取订单,你答应并照做了,后来被客户发现,单子丢了,老板出卖了你,你也丢了工作。

事情这样发展的话,这个故事版本就是你对客户撒谎,最后丢了工作。

可是这个故事还可以有另一个版本的,那就是你选择拒绝向客户撒谎,哪怕最后丢了工作。

只是用故事思维设想一下,你就可以明确你想成就哪个版本的自己。 生活中这样的例子可以举出很多:

情景1

“明天有个很重要的考试,现在好朋友邀请你打游戏。你告诉ta不行,明天有考试。 不就是考试吗,肯定能过的,来吧。你的朋友不想放弃。 你仍然不为所动,继续在宿舍里复习。最后你以优异成绩通过考试。"

如果故事这样发展,相信多年后,你会还会记起并感激在那个夜晚刻苦攻读的自己,与此同时,那个邀请你打游戏的大学舍友。。。额,也许你都不知道他去哪里了。

情景2

“我和下属产生了暧昧,我欺骗了我的女朋友,介入了ta的婚姻,拆散了两个家庭。。。” 这样的悲剧我们看的太多了,当事人的无尽悔恨让人唏嘘。可是如果事前设想一下这是不是自己想要的故事版本,是不是就可以让自己更有底气远离这些悔恨的坑。

情景3

如果在择业时,设想一下两个人生故事版本: “我喜欢音乐,但是我还是选择了爸妈建议的事业单位的工作,我现在每天浑浑噩噩地过日子。”“我喜欢音乐,而且我坚持了自己选择,即使有一份安稳的工作我也没为其所动,最终我成了现在的我。”

只要对比一下者两个版本,那个选项适合自己,是不是就一目了然了呢?

这就是人生最小悔恨决策法的第二问题的神奇作用!

如果我做的这个选择,将来成为故事,我可以自豪地向别人讲述吗?

——给自己的人生一个好故事。

问题三:有没有不同的声音需要我注意?

我们在第一个问题中强调要用真实的自己去做选择,但有些时候,我们还是会被大脑欺骗,以为即将做出的选择就是自己想要的。

这第三个问题就可以有效以防止我们在问题一上“犯傻”。

比如,看到股市行情很好,同事们炒股都赚了钱,我要加入吗?面对这样的情境,加入炒股是再自然不过的选择了,仿佛这也是自己很想要的,并且感觉这个选择也相当不错。

“等一下,我觉得这个事不靠谱。你懂股票吗?天下可没有白捡的钱。”

这时突然出现一个不同的声音,这个声音可能来自父母,好友。总之它让你不那么舒服。

如果遇到这样的声音,Andy建议我们不要忽略它,暂缓即将做的选择,仔细想想这个声音是不是需要我警醒。

还有很多这样的例子:

比如刚买房的时候,你看到一个自己非常喜欢的房子想下手,朋友说,“等一下,这个房子表面上看上去很好,但我总感觉哪里不对劲。”

或者你不喜欢现在的工作,想裸辞,这时你在网上看到一个说法“如果不喜欢现在的工作,不要马上换工作,积累你喜欢方向的资源,知识和能力,后面才能换到自己喜欢的工作上来。”

再比如你毕业就想创业,前辈说“有创业的想法是很好,但你现在资源,经验都没有,怎么证明你可以成功?”

这些让你不舒服的声音,就是防止你跳进悔恨深渊的抓手。有时在我们自认为做出了好选择的时候,这个声音可以让避开后面的悔恨。

可能读者会感觉这个做法不是和问题一矛盾吗?

其实这两个问题是相辅相成的。因为我们除了要面对真实的自己之外,还要承认自己的无知。我们不知道自己不知道什么,这个时候就需要不同的声音来提醒我们。可以说问题一属于感性;而问题三属于理性。

有了不同的声音,在前面的例子中,你可能会暂缓裸辞的想法,在业余发展自己的兴趣爱好,等时机成熟后再转到自己喜欢的方向;你也可能暂缓创业,等到自己的行业资源,经验都积累充分了之后顺势而行。

一定留意这些不同的声音,因为它会让我们在人生路上少吃亏。

问题四:基于过去的经验、现在的状态、将来的目标,这个是明智的选择吗?

“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。”

天天下班后打游戏,有错吗?这本身没有错,的确打游戏不是一件错误的事情,但也不是一件明智的事情。

蔡康永在一期奇葩说中有个善意的提醒,他说我们做很多事情,本身是没有过错的,打游戏,刷剧熬夜,刷短视频,看八卦新闻等等都是没错的,但是这些事情却会让你错过。

你会错过努力一点就可以进入自己心怡的大学的时间,你会错过发展自己兴趣爱好的时间,你会错过和家人或者朋友亲密相处的时间等等。

可能在当下你确实让自己爽到了,但是后面你很可能会懊悔说“呀!我们的时间都哪去了?,我明明可以做到的,为什么却错过了?”

所以很多时候,我们不是要做不错的选择,而是要做更明智的选择。

这也是Andy在书中提出的第四个问题:基于过去的经验、现在的状态、将来的目标,做什么才是明智的?

过于的经验和现在的状态是选择的依据,将来的的目标是选择的方向。

比如转行。我们不喜欢现在的工作,想换工作。换到哪个行业和职位比较好?最明智的做法是在兼顾自己喜欢的同时,找和我当前工作有强相关的职位。即使没有强相关,但一定要保证你在对这个工作方向有了解和积累。

例如我是一个程序员想转行,那么技术咨询是一个不错的选择;但如果我是一个程序员,却想转做脱口秀演员,那最好在转行之前先去试试业余脱口秀,积累经验,否则直接裸辞去当脱口秀演员八成要吃很多亏。

Andy的第四个问题还提供了我们当下怎么做选择的依据。如果你明确了目标是做脱口秀演员,那么当前多练习表演和口才就是明智的选择,但如果选择打游戏、刷抖音,虽然也没错,但这会让你和将来的目标渐行渐远,这显然是不明智地。

问题五:这合乎“爱”的要求吗?

是的,“爱”。

到这里我们已经问过了自己四个问题:对自己真实,演绎出让自己自豪的故事,听取不同的声音,做明智的事,如果说这四个问题都是对自己,那这第五个问题则是对别人。

在我之前的文章《必须推荐的TED演讲:是什么支撑起健康、幸福、长久的人生?》中,提到哈佛大学用75年的跟踪调查,证实了良好的人际关系对于个人幸福的重要性。

不约而同地,Andy牧师在《更好地抉择,更少的悔恨》的最后也强调了关系。人必须要有良好的关系做生活支撑,如果因为错误选择而破坏了一段宝贵的关系,这会让人悔恨终身。

那么如何维持一段良好的关系,Andy提出我们要时刻想着“爱”,即爱会要求我们做什么?

我们几乎都有和家人争吵的经历,很多父母为了维护自己的形象,在和子女的争吵中极力地证明我是对的,你是错的。最后父母可能赢得了争吵,但也失去了以后孩子和你倾心的机会——孩子再也不会和你争论了,同时也向你关上了沟通之门。

如果在每次和家人发脾气或是争吵的时候,想一下“爱”会要求我做什么?那么我们很可能就可以避免将来的后悔。

因为“爱”肯定不会让你拼命去赢得和家人的争吵;爱只会让你呵护和家人关系。爱不会让你讲道理,指责和怪罪;爱只会让你在争吵中停下来倾听对方,理解对方。

Andy牧师特别强调,在每一次和亲人朋友的交流中,要用“爱”来指引的我们选择,才可能避免悔恨。

那么“爱”的指引包括什么呢?

Andy给出了很具体的回答:

爱需要我们耐心;放下自己的节奏按照他人的节奏来行动。

爱需要我们善良,不惊扰别人的宁静;不伤害别人的自尊。人活着,发自己的光就好,不要吹灭别人的灯。生而为人,请务必善良 !

爱需要我们杜绝嫉妒和虚荣,由衷地祝贺他人的成功,欣赏他人绽放的光芒,并不认为对我们的威胁。

爱需要我们充分尊重他人,爱从来不会污蔑、贬低他人爱需要我们无私,充分考虑他人的利益和需求爱需要我们私下里处理愤怒而不是拿身边的人出气。

爱,从不会让人悔恨。

更好地抉择,更少的悔恨

诚如Andy的书名《更好的抉择,更少的悔恨》,人生有且仅有一次,如果希望留下尽可能少的的遗憾和悔恨,就需要充分把握每一次选择,尤其是决定人生方向的抉择。在全书中,Andy开出了五个问题,其中有个四个问题是对自己,一个问题是对他人。

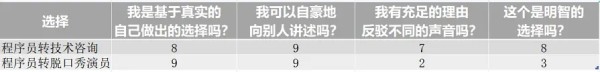

为了更直观地说明前面四个问题是如何有效帮助我们做选择的,我这里用一个四维雷达图来展现,其中我把第三个问题:有没有不同的声音需要我注意?改成了“我有充足的理由反驳不同的声音吗?”,以方便画雷达图。

这样四个问题依次是:

我是基于真实的自己做出的选择吗?我可以自豪地向别人讲述吗?我有充足的理由反驳不同的声音吗?这个是明智的选择吗?(基于过去、现在、将来)在做选择的时候,我们可以给这个四个问题打分,从0到10分,最后画出四维雷达图,那个打分面最大的选项极大可能就是当前你的最优选择。

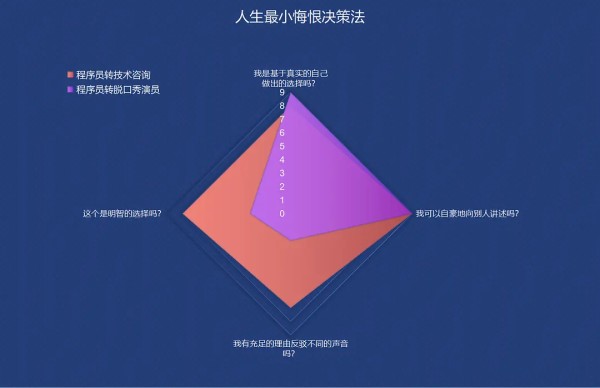

我这里用程序员转行的例子打分如下:

最后画出的思维雷达图如下:

可以看到,如果用人生最小悔恨决策法的四维雷达图把我们的回答展现出来后,这个选择是否最优就一目了然了,由此做出的最优选择,以后如果让你回过头来再选择一次,想必你依然还是会选择这个选项,那你的人生悔恨是不是就达到了最小化呢?

这就是神奇的“人生最小悔恨决策法”=。 (我是作者Johnny | 公众号:漏报 | 豆瓣ID:黄萝卜蹲 ,欢迎关注我一起交流学习。 )

网址:全美最具影响力牧师推荐的“人生最小悔恨决策法” https://www.yuejiaxmz.com/news/view/691649

相关内容

乳腺癌患者共享决策的影响因素和实施策略《魔兽世界》怀旧服牧师生活技能学习推荐

最具人气的十本健康类的书籍推荐

10部最新户外探险电影推荐

揭秘政策价格算法:如何影响你的购物决策与生活成本?

纯素食主义创造积极全球影响的力量

读书是最好的自我提升方式,美高暑期书目推荐!

魔兽世界怀旧服牧师生活技能学习推荐

生活决策, 生活决策的重要性和影响因素

5本情绪管理方面的书籍推荐