张立:工业大镇的空间韧性评价及优化策略研究——以浙江省六镇为例

浙江西湖-乌镇:江南水乡风情,驾车游走古镇 #生活知识# #旅行生活# #自驾游线路#

导读

9月29日上午,作为2020/2021中国城市规划年会暨2021中国城市规划学术季的重要活动之一,由中国城市规划学会小城镇规划学术委员会承办的“专题会议二十四:青年专场——小城镇的高质量发展”在线上召开。学会小城镇规划学委会秘书长,同济大学城市建设干部培训中心主任张立作题为《工业大镇的空间韧性评价及优化策略研究——以浙江省六镇为例》的报告。

本文字数:3826字

阅读时间:12分钟

报告人:张 立

学会小城镇规划学委会秘书长,同济大学城市建设干部培训中心主任、副教授/博导

论文作者

张 立,学会小城镇规划学委会秘书长,同济大学城市建设干部培训中心主任、副教授/博导

林 玉,广州市城市规划勘测设计研究院上海分院 规划师

报告从四方面展开,一是问题提出与研究设计,二是工业大镇空间韧性评价,三是工业大镇空间韧性影响因素分析,四是工业大镇空间韧性优化的策略应对。

#1

问题的提出与研究设计

国家“十四五”规划和2035远景目标纲要提出小城镇发展的三大导向:一是针对一般小城镇,以县域为单元推进城乡融合发展,强化乡镇服务农民的功能;二是针对镇区常住人口20万以上的特大镇,稳步有序推进其设市;三是按照区位条件、资源禀赋和发展基础,因地制宜发展小城镇,促进特色小镇规范健康发展。

作为重要发展类型之一的特大镇,其成长主要源于一批经济实力较强、人口和建设规模较大、拥有现代化特征的工业大镇。当前,这些工业大镇普遍呈现空间破碎混杂、风貌不佳、产业不高、人口不稳等基本特征,面临转型发展的困境。双循环新发展格局等时代背景要求工业大镇高质量发展、健康发展、稳定发展,而传统工业大镇突破原有低端路径锁定、实现跨越式发展,空间层面的韧性是重要支撑。因此,系统性地认识、度量工业大镇的空间韧性,以及提出支撑工业大镇转型发展的空间韧性提升策略是重要的议题。

韧性,即系统在受到外部干扰和变化时能够吸收干扰和实现重组,以保持自身功能、结构和反馈在本质上保持一致,强调面对外部干扰时的持续学习、自我组织和发展的能力。空间韧性,即有助于增强系统韧性的空间属性,包括居住、产业、服务空间等物质空间,以及承载社会经济功能的其他空间,例如创新空间。

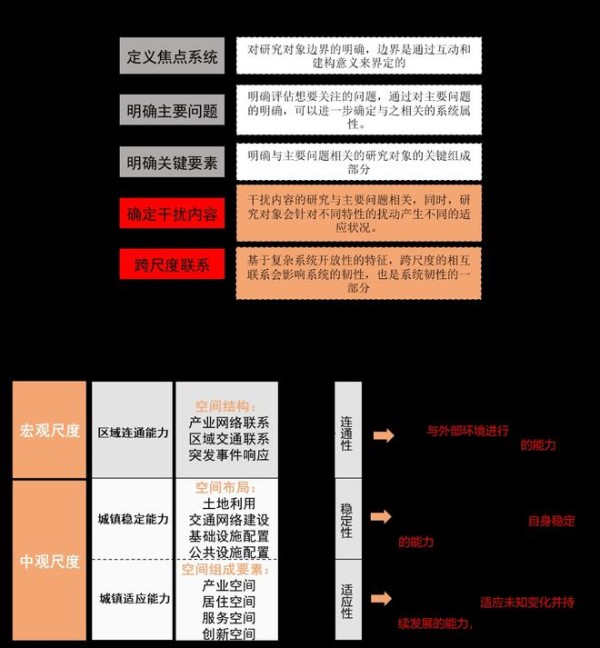

在已有的韧性相关研究中,韧性联盟(The Resilience Alliance)提出的“自适应循环理论-多尺度嵌套循环模型”提供了较为系统的韧性评估框架,被众多学者引用并拓展。将其运用至空间韧性评价中,结合已有研究以及工业大镇自身特征,形成工业大镇空间韧性评估路径(见图1):一是定义焦点系统,界定工业大镇空间韧性;二是确定韧性评估的目标选择,即连通性、稳定性和适应性;三是明确与空间韧性相关的工业大镇空间要素,即区域空间结构、镇区空间功能布局以及空间组成要素;四是确定对工业大镇空间韧性产生扰动的内容,主要包括自然、经济、技术和社会四方面;五是将跨尺度联系纳入韧性评价中,研究主要关注宏观和中观层面,即区域内城际间空间韧性、城镇自身空间韧性。

图1 基于“自适应循环理论-多尺度嵌套循环模型”的工业大镇空间韧性评估模型构建

研究选取浙江观海卫镇、瓜沥镇、濮院镇、店口镇、柳市镇和藤桥镇为案例,6个工业大镇均为近郊型,是我国农村工业化进程中代表“浙北模式”和“温州模式”的典型乡镇。研究采取田野调查的方式获取第一手资料和信息,并通过“人工识别影像图+多方式校核”精准识别了工业大镇用地类型和空间特征,弥补了小城镇层面微观数据缺乏的不足。

#2

工业大镇空间韧性评价

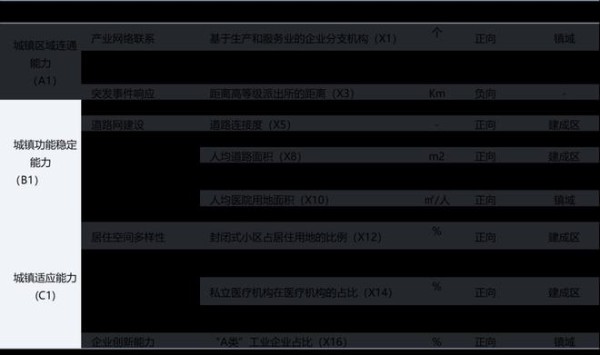

依据评估模型构建了适用于工业大镇的空间韧性评价指标体系(见图2),采取熵值法进行指标权重赋值,得出了浙江6个案例镇的空间韧性评价结果(见图3),即:柳市镇>濮院镇>观海卫镇>瓜沥镇>店口镇>藤桥镇,柳市镇在区域联通能力方面有突出优势,其余镇的区域联通能力在空间韧性水平中的贡献较低。从指标权重来看(见图4),排名前六的指标贡献了58.82%的权重。

图2 工业大镇空间韧性评价指标体系

图3 案例镇空间韧性评价结果

(左图:总体评价结果;右图:分项评价结果)

图4 空间韧性指标权重

城镇功能稳定能力在各镇的空间韧性评价中均占据了最大的比重,尤其是观海卫镇、店口镇,城镇适应能力在各镇空间韧性的贡献也较为显著,可以认为,对于工业大镇来说,城镇功能稳定能力和适应能力是可以决定其空间韧性水平的。在不断变化的社会经济和环境条件下,具有稳定性和适应性的空间可以支持城镇吸收扰动,并能够适应扰动带来的变化。

1

韧性结构一:区域联通能力

区域联通能力考查了工业大镇系统空间与区域在物质、信息的连通能力,分为产业网络联系、区域交通联系和突发事件响应,主要反映了外部区域环境对空间的影响作用。柳市镇的产业集群最为成熟,区域间企业联系紧密;瓜沥镇、濮院镇、店口镇拥有优质的区位,利于承接产业转移、融入区域产业格局;柳市镇、藤桥镇所处的温州都市圈先天区位不足。未来,制约区域联系的因素将更多体现在与知识、信息、人才、市场等要素在空间的交互能力。

2

韧性结构二:城镇功能稳定能力

城镇功能稳定能力考查了镇域空间的土地利用情况、道路网建设、基础设施配置和公共设施配置情况。城镇稳定能力是决定空间韧性水平的重要因素,主要体现在土地利用的制约情况以及公共服务提供,6个案例镇均存在可利用土地有限问题,难以支撑后续发展,存量用地更新困难成为影响工业大镇空间稳定性的关键因素。基础设施配置基本上能满足城镇稳定发展需求,已经不是制约空间韧性的短板。

3

韧性结构三:城镇适应能力

城镇适应能力关注空间要素对系统多元化发展的支持能力,针对系统功能需求,空间能否支持系统创造新的发展路径,从居住空间多样性、公共服务多样性、工业用地多样性、创新空间建设四方面进行分析。空间适应能力的关键要素对应了生产、生活的适应需求,体现在居住空间的多样性,工业用地的多样性和创新空间需求。公共服务多元需求影响较小。

#3

工业大镇空间韧性影响因素分析

1

城镇区域跨尺度影响

相邻都市区影响:

都市区中心城市综合实力强劲,能为工业大镇提供发展动力和发展条件,促进产业空间集聚和地方专业化,这是其正面带动作用。反之,中心城市的挤出效应将会从区域联通层面给周边工业大镇带来负面作用。

跨区域产业和经济活动联系的影响:

全球化背景下,本地产业集群的生产网络开始嵌入全球生产网络,与全球生产网络发生耦合与互动关系。但在浙江工业大镇,部分龙头企业已经能够挣脱本地的拉力迁出,本地的中小企业无法通过与龙头企业结成 “强关系”获得持续的创新能力,从而使得工业大镇陷入低端路径锁定,空间稳定性和更新能力不足。

镇域内嵌套系统(村庄)的影响:

工业大镇需要对村庄承担更多的公共服务职能和治理职能;村级利益过大、村级低效产业用地居多、土地产权复杂等阻碍了镇域空间统筹和更新过程,长期混杂破碎的空间和土地利用造成低水平空间韧性。

2

城镇系统作用影响

生态子系统的作用影响:

在生态文明、高质量发展理念指导下,浙江通过小城镇环境综合整治、美丽城镇等政策推动,促进了工业大镇区域生态环境互融互通,优化了生态网络和空间布局。

经济子系统的作用影响:经济发达的工业大镇,空间格局往往较为清晰,在集聚优势下形成明显旧镇、新镇、工业区。产业发展低端路径锁定造成空间优化和产业转型相互制约的矛盾。经济发展水平高的镇土地资源更为紧缺,更新成本高的同时也有更高的实施动力。

社会子系统的作用影响:

大规模常住人口的公共服务、生活品质、社会综合治理等需求,在空间上反映为对服务空间的高需求,从而对空间韧性产生影响。

3

城镇经济发展水平对空间韧性的影响

由相关性分析可知(见表1),空间韧性与发展水平的相关性较弱,经济发展水平高并不能认为空间韧性水平好,反而可能因为粗放式经济发展产生诸多空间问题,不利于城镇的可持续性发展,进而影响了城镇空间韧性水平。

表1 空间韧性与经济发展水平的Pearson相关性分析结果

区域连通能力

功能稳定能力

城镇更新能力

空间韧性总体评价

相关系数

0.558

0.466

0.243

0.546

p 值

0.249

0.351

0.642

0.262

* p<0.05 ** p<0.01

4

小结

从长期发展来看,工业大镇受到外部区域影响因素较大,甚至成为主导城镇发展的关键因素,而内部嵌套的村庄系统反映了城乡二元结构下的土地、经济、社会制度对空间的影响。

生态、经济、社会子系统的相互作用将各种经济社会活动在时间中的变化叠加映射在空间上,并受发展理念变化的影响对空间产生引导和约束作用。

经济发展仅是工业大镇发展的部分内容,未来高质量的城镇发展需要空间全方位的满足生态、经济、社会需求。

#4

工业大镇空间韧性优化的策略应对

1

强化区域联通能力:与都市区协同发展

促进地方产业空间有序集聚,立足现有资源禀赋,助推本地企业有序实现功能升级,并与中心城市产业发展战略有序衔接,从区域中为城镇韧性发展获得更多支持。加强基础设施和网络建设,加强与区域和中心城市的基础设施互联互通,完善对外交通格局。

2

完备城镇功能:跨镇域整合空间资源

促进城镇功能空间重组,优化用地布局,跨镇域整合空间资源。在政策、治理、产业、文化等非空间方面形成支撑,通过跨镇域的协调,提高用地效率,实现更高层级的人口集聚,避免空间资源重复建设和浪费。

3

提升空间适应能力:多样化空间适应多元功能

丰富空间多样性,完善提升城镇功能,营造宜居宜业的综合性城镇。根据多元人群需求,定制化差异化的提供服务;构建宜居、高效、功能混合、有利创新的产业社区促进产城融合;实现功能适度混合和空间复合使用。理顺城镇发展的需要,在工业大镇空间韧性优化目标指导下,促进空间和要素资源的适应性优化配置。

4

全面的、精细化的规划引导

重视规划实施的渐进性和灵活性,为工业大镇提供全面的规划引导。实现上位规划的底线管控和高效指导,优化各级各类规划的有效衔接,对镇域实行全域全要素统筹规划。精细化定制化规划,注重非空间要素的适应性治理,在治理方面允许策略实现的冗余性,保持选择的多样性。

供稿单位:中国城市规划学会小城镇规划学术委员会

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

住建部印发城镇老旧小区改造可复制政策机制清单(第四批)

点击图片阅读全文

【规划年会】陈懿:新时期小城镇发展的机与遇——以水冶镇为例

点击图片阅读全文

【规划年会】专题会议八:小城镇治理与转型发展

点击图片阅读全文

网址:张立:工业大镇的空间韧性评价及优化策略研究——以浙江省六镇为例 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/767496

相关内容

乡镇居民低碳与环保生活教育策略研究——以遵义市播州区为例学术声音丨李翅 马鑫雨:新乡市黄河滩区空间韧性规划策略研究

农村生态空间布局优化研究

城市街道公共空间品质提升策略研究——以昆山开发区为例

严寒地区村镇公共开放空间用地配置及布局优化研究

浙江省国土空间规划研究院招聘启事

社区户外环境空间效率评价及优化策略研究

生活圈视角下的县域基础教育设施空间布局评价与优化策略研究

城镇化背景下农村留守儿童教育问题与对策研究 ——以青山村为例

构建城市居家老年人口生活质量评价模型的研究