筑土分享丨全球变暖下城建与气候的“适应性法则”

节能建筑的推广和应用是应对全球气候变化的重要措施。 #生活知识# #节约生活# #节能建筑#

西班牙48度、日本韩国40度、中国东北37度、北极32度...这两周以来,整个北半球都被高温笼罩,多地打破了历史最高纪录。如今的北极,有时比北京还暖和。美国国家宇航局(NASA)在2016年的一项研究显示,如果全球变暖持续下去,那北冰洋的海冰可能于2040年左右完全消失。

48℃ in Spain, 40℃ in Japan and South Korea, 37℃ in Northeast China, the 32℃in Arctic... In the past two weeks, the entire northern hemisphere has been enveloped by high temperatures, breaking the historical record. Arctic is sometimes warmer than Beijing. A study in 2016 by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) showed that if global warming continues, sea ice in the Arctic Ocean may disappear completely around 2040.

如今,气候变化带来的全球效应早已超越了经济全球化。城市气候的变化除了导致北极高温,热带气旋、风暴潮、极端降水、河流洪水、热浪与寒潮、干旱等现象也相继产生,并对城市交通、供水、供暖等基础设施的建设、供应和维护带来更大压力。因此,全世界开始越来越注重气候环境的改善,在单体建筑和城市规划中采取“气候适应性”设计,也能改善城市气候对人类生存环境的影响。

气候适应性设计

气候适应性设计就是面对当下城市气候的严峻挑战,在城市建筑与城市规划上采取一些手段避免人为因素对城市生态的破坏,或是在建筑设计上采用一些方式对资源进行再利用,减少对城市生态资源的浪费,从而达到保护城市生态环境,改善城市气候的目的。面对城市气候变化,合理的适应性规划可以让人类与城市生态和谐共处。而气候适应性设计在建筑设计和城市规划两方面均有所体现。

绿色生态的建筑设计

当前,我国建筑能耗的主体包括采暖、空调、通风、照明、电器等等,这些能耗的总和占到了一次能源消费总量的30%左右,居耗能首位。不仅如此,拒不完全统计,建筑物的碳排放已经成为了城市碳排放的“大户”,占到了城市碳排放总量的60%左右。目前,全世界40%的能源消耗实际上来自于建筑物能耗。因此,节能减排,从单体建筑物上减少碳排放量迫在眉睫。

在英国伦敦南郊的贝丁顿小镇的“贝丁顿零化石能源发展”社区,由世界著名低碳建筑设计师Bill Dunster设计,是英国最大的低碳可持续发展社区,如今已成为世界低碳建筑领域的标杆式先驱。“零碳社区”并不是完全没有碳排放,而是通过利用太阳能、节能建筑等手段代替煤和石油等传统能源。在建筑的楼顶和南面大面积安装的太阳能光伏板,社区里建有一个利用废木头等物质发电并提供热水的小型热电厂是社区主要的能源由来。

社区内的小型热电厂使用的燃料是废旧木头等物质,不会造成额外的环境负担。它在发电过程中散发出的热能也被用来制造热水,热水通过管道送入社区内的每家每户。采取这些措施后,只要没有特殊需求,居民家中就不必再安装暖气,整个社区也没有安装供暖系统,这就减少了一大块能源消耗。

合理的城市规划

合理的城市空间结构能够适应城市所处的地理环境,有利于城市的理性生长以及发展目标的最终实现,在减少环境污染,减少碳排放量的同时使得城市的交通环保、高效、有序。

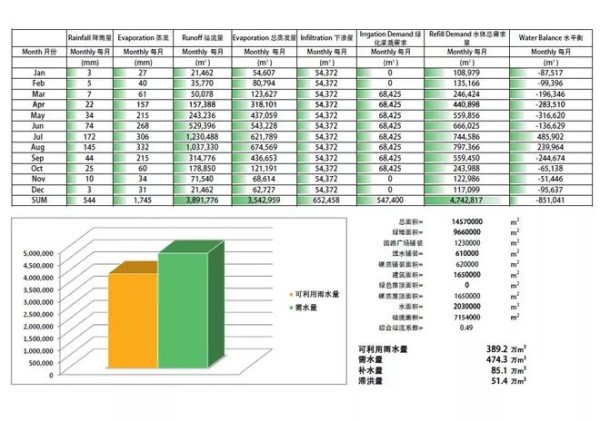

海绵城市,是针对城市适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害所提出的,也可称之为“水敏城市设计”。 这种城市雨洪管理概念可以在下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,在需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,海绵城市的适时引入,能够有效处理城市水源的循环。

天津市西青郊野公园便利用不同的水体、水域和排水工程,打造优美的生态环境的同时,改善生态循环。不同于一般意义上的公园,郊野公园是以郊区基本农田、生态片林、水系湿地、自然村落、历史风貌等现有生态人文资源为基础建设的公园体系。

公园中的引排水工程中,陈台子排水河与大沽排污河常水位均高于相邻自然地面标高,因此引水设置泵站可形成开闸自然给水,而排水则利用泵站向外抽水强排。排涝调蓄方面,把雨水高峰流量在水面暂时扩大,扩大区域栽植水生及耐涝乔木,形成暂时蓄水池。雨水高峰过后,经陈台子排水河及大沽排污河将收集雨水排除。最终可实现排除农田里多余的地表水和地下水,控制地表径流以消除内涝。

整个园区形成湖面和河道两种水体,湖面宽阔大气,河道婉约温馨,形成幽静水乡的自然曲线。景观设计上,主要以有层次、有韵律的栽植方式来构造整个景观带,通过营造疏密空间使整个景观带具有动感。园区规划秉持“大绿、野趣、生态、自然”的基本理念,以野为魂、以绿为体、以水为韵,结合湿地资源优势,深度挖掘自身文化特色,建设生态多样、森林密布、和谐优美、动静互补的生态公园。

除了建筑单体的绿色设计、合理的城市水体规划布局,“绿色"环保材料、紧凑高效的建筑物、智能立体化的空间、规避有污染威胁的设施等等,都是城市建设与规划设计的“适应性法则”。

在城建与气候的“适应性法则”下,定会从被改变的环境中,重新找回人类生存的定位,重新适应环境,延续地球上的生命。而这一切,都是为了拯救人类自己。

(部分资料来源于百度文库)

网址:筑土分享丨全球变暖下城建与气候的“适应性法则” https://www.yuejiaxmz.com/news/view/107485

相关内容

人体热舒适气候适应性研究解决全球变暖的 10 个可持续解决方案

浅谈土木工程中建筑节能的重要性

应对气候变化的十种解决方案

加强农业适应工作,发展气候韧性农业

野生动物被迫改变习性适应气候变化

绿色建筑暖通空调设计中节能技术的应用

智能建筑让城市变得更智能!

应对可能的战争危机,家庭应急物资储备清单丨硬核生存指南

气候的地域和季节变化对人体热适应的影响与应用研究